যদিহাস্তি তদন্যত্র, যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ’। (‘মহাভারত’, ১/৫৬/৩৩)

অর্থাৎ যা ‘মহাভারত’-এ আছে তা ভারতে আছে, আর যা ‘মহাভারত’-এ নেই তা ভারতেও নেই। এই একটি উ‘ক্তিই ভারতভূমির সাথে গ্রন্থটির নিবিড় ও অকৃত্রিম আত্মীয়তাকে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে। বিষয়ের গুরুত্বে ও আয়তনে মহান ‘মহাভারত’ ভারতবর্ষের পৌরাণিক চিন্তাধারার এক উজ্জ্বল দলিল। একে ‘কাব্য’,‘মহাকাব্য’,‘ইতিহাস’, ‘আখ্যান’, ‘উপাখ্যান’, ‘ধর্মশাস্ত্র’, ‘মোক্ষশাস্ত্র’ ইত্যাদি যাই বলা হোক না কেন, গ্রন্থটি আসলে আমাদের পূর্বপুরুষদের চিন্তাধারা ও মানসিকতাকে ব্যক্ত করছে। যেকোনো সাহিত্যগত উপাদানের একটি অন্যতম উদ্দেশ্যই বোধ করি তাই। আসলে সাহিত্যিক উপাদানগুলি বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার মাধ্যমে সমসাময়িক সমাজ ও সামাজিক মানসিকতাকে পরোক্ষে লিপিবদ্ধ করে রাখে। সময়ে সময়ে গবেষকগণ সেই সূত্র ধরে নতুন নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে ইতিহাসকে আরও পুষ্ট করেন। ‘মহাভারত’-ও তেমনই এক মূল্যবান উপাদান যা বহু বিচিত্র তথ্য তালাশের জাদুকাঠি।

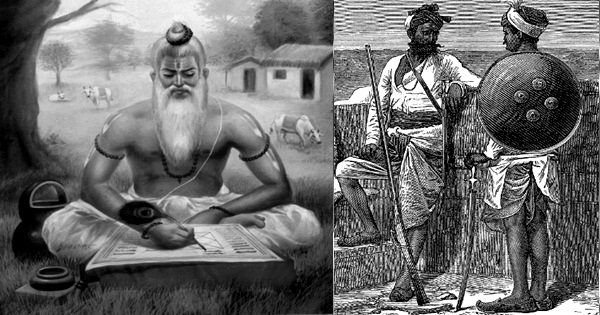

আলোচনার শুরুতে ‘মহাভারত’ গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রাথমিক একটা ধারণা করে নেওয়া প্রয়োজন। লোকবিশ্বাস অনুসারে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই সুবৃহৎ গ্রন্থের রচয়িতা এবং বর্ণিত কাহিনির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তবে ১৮টি পর্ব ও লক্ষাধিক শ্লোকসমন্বিত যে ‘মহাভারত’ বর্তমানে প্রচলিত আছে তার মূল শ্লোকসংখ্যা বিষয়ে মতান্তর আছে। কখনও একে ‘অষ্টৌ শ্লোকশতানি অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি’ অর্থাৎ ৮,৮০০ শ্লোকের বলা হয়েছে। কখনও ‘চতুর্বিংশতিসাহস্রী সংহিতা’ অর্থাৎ ২৪,০০০ শ্লোকসমন্বিত বলা হয়েছে। আবার কখনও মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা ‘শতসাহস্রী সংহিতা’ অর্থাৎ ১,০০০০০। এই তথ্যের ভিত্তিতে বহু গবেষক মহাভারত রচনাক্রমকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। আবার ‘আদি পর্ব’-এর সাক্ষ্য অনুসারে ‘মহাভারত’-এর কাহিনি তিন বার তিন জন পৃথক ব্যক্তির দ্বারা বিবৃত হয়েছে। তাহলে সম্পূর্ণ বিষয়টিকে সহজ করে সাজিয়ে নিয়ে বলতে পারি—

১) প্রথম স্তরঃ শ্লোকসংখ্যা ৮,৮০০। বক্তা ব্যাস আর শ্রোতা ব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন। এটি ‘জয়’ নামে খ্যাত।

২) দ্বিতীয় স্তরঃ শ্লোকসংখ্যা ২৪,০০০। বক্তা বৈশম্পায়ন, শ্রোতা জনমেজয়। ‘ভারত’ নামে খ্যাত।

৩) তৃতীয় স্তরঃ শ্লোকসংখ্যা ১,০০০০০। বক্তা সৌতি, শ্রোতা শৌনকাদি ঋষিগণ। এটিই আসলে লোকবিশ্রুত ‘মহাভারত’।

প্রবন্ধের মূল বিষয়ের আলোচনার স্বার্থে ‘মহাভারত’-এর রচনাকাল সম্পর্কে ধারণা আবশ্যক। প্রাচীন ভারতের যেকোনো ব্যক্তি বা দলিলের কালনির্ণয় কঠিনতম অংশ। তথ্যের অভাবে তুলনাত্মক জটিল অঙ্কের সিঁড়ি বেয়ে আনুমানিক সময়ে পৌঁছোতে হয়। ‘মহাভারত’-ও ব্যতিক্রম নয়। আশ্বলায়নের ‘গৃহ্যসূত্র’ সম্ভবত প্রাচীনতম দলিল যেখানে ‘মহাভারত’-এর উল্লেখ পাই এবং এর সময় আনুমানিক ৫ম খ্রিস্টপূর্বাব্দ। অপরদিকে ৪৪৫ খ্রিস্টাব্দের গুপ্তযুগীয় অভিলেখ সম্ভবত প্রথম দলিল যাতে লক্ষশ্লোকযুক্ত ‘মহাভারত’-এর উল্লেখ রয়েছে। অধিক জটিল আলোচনায় প্রবেশ না করে বলতে পারি, ৫ম খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ সময় ধরে এই কালজয়ী গ্রন্থ একটু একটু করে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ের বহু কবিপ্রতিভার স্পর্শে ধন্য ‘মহাভারত’ নামক সিন্ধুর বুকে লুক্কায়িত রয়েছে মূল্যবান বহু অপ্রিয় সত্য।

ভারতে ‘মহাভারত’-এর একাধিক সংস্করণ প্রচলিত আছে। তাদের পর্ব ও শ্লোকসংখ্যা বিভিন্ন। আবার বাংলা ভাষার বিখ্যাত সংস্করণগুলির মধ্যেও পাঠান্তর ও ব্যতিক্রম প্রচুর। শুধু তাই নয়, সংস্করণগুলির মধ্যে পর্বাধ্যায়সংখ্যা, তাদের বিন্যাস বা শ্লোক সংখ্যাগত পার্থক্যও অনেক। এই সকল পাঠান্তর ও ব্যত্যয় গবেষণার বিভিন্ন শাখার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু এসব জটিলতা আলোচ্য বিষয়ের জন্য জরুরি নয়। অত্যন্ত পরিচিত ও প্রচলিত কাহিনিনির্ভর এই আলোচনা।

এইবার আসা যাক প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়ে অর্থাৎ ‘ব্রাহ্মণ’ দ্রোণাচার্য চরিত্রের বিশ্লেষণে। দ্রোণের অন্যান্য পরিচয় ছেড়ে সচেতনভাবে তাঁকে ‘ব্রাহ্মণ’ বিশেষণে বিশেষায়িত করা কেন? কারণ দ্রোণ চরিত্রের যত বিড়ম্বনা ঠিক ওখান থেকেই শুরু হয়। কীভাবে? তা ক্রমশ প্রকাশ্য। ঋষি ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণ প্রথমে পিতার কাছে অস্ত্র শিক্ষা করেন।তারপর মহর্ষি অগ্নিবেশ্যের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষায় পারদর্শী হন। পিতার আদেশে কৃপাচার্যের ভগিনী কৃপীকে বিবাহ করেন। অশ্বত্থামা নামে তাঁদের এক অতি তেজস্বী পুত্র সন্তান জন্মায়।পিতার মৃত্যুর পর দ্রোণ শ্রেষ্ঠ অস্ত্রজ্ঞ পরশুরামের কাছে বহু বিচিত্র ও অসাধারণ অস্ত্রের প্রয়োগ ও প্রত্যাহার শিক্ষা করে হয়ে উঠলেন অন্যতম যুগশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা।এই পর্যন্ত দ্রোণের জীবন নিয়ে কারও কোন প্রশ্ন ছিলনা। প্রশ্ন থাকার কথাও নয়। কারণ এক সাধারণ ব্রাহ্মণ সন্তান আর পাঁচটা সাধারণ ব্রাহ্মণ পরিবারের মতোই জীবন অতিবাহিত করছেন।পিতার নির্দেশে অল্পকেশী সাধারণ কন্যাকে বিয়ে, সন্তান। আর ব্রাহ্মণের যা কাজ, মানে এই গুরু ওই গুরুর কাছে নতুন নতুন শিক্ষা গ্রহণ করে বেড়ানো।কিন্তু দ্রোণ তো অস্ত্রশিক্ষা করছিলেন? তাতে কী! তিনি তো শিখছিলেন, তার প্রয়োগ তো করেননি। তাই এই পর্যন্ত সব ঠিক ছিল।বিড়ম্বনা শুরু হল দ্রোণ যখন দ্রোণাচার্য হলেন অর্থাৎ রাজার বেতন ভোগী অস্ত্রবিদ্যার শিক্ষক হলেন। ব্রাহ্মণ হয়ে অস্ত্রজীবী! সমালোচনা ক্রমশ অসম হতে লাগল। বনে-জঙ্গলে যৎসামান্য ছাউনির তলায় বসে, ক্ষুধাকে অস্বীকার করে, ইহলোক ও পরলোকের গূঢ়তত্ত্ব চর্বিত চর্বণ না করে এই ব্রাহ্মণ কী না রাজগৃহে থেকে, ভালো ভোজন করে, রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষা দেওয়ার সাহস দেখায়! অনিবার্য সমালোচনা; ব্রাহ্মণ মানেই ক্ষমতালোভী ও সুযোগ সন্ধানী। একলব্যের প্রসঙ্গ এলে তো আর কথাই নেই। সকলে সমস্বরে দ্রোণাচার্যের মুণ্ডচ্ছেদনে ব্রতী হন। এত নিষ্ঠুরতা ও জাতিবিদ্বেষ ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কোনো প্রাণীর মধ্যেই নেই। দ্রোণাচার্য গুরুকুলের কলঙ্ক— এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে কেউ বিন্দুমাত্র সময় ব্যয় করেন না। তাছাড়া অন্যায় যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের সেনাপতিত্বে যেভাবে নির্বিচারে অভিমন্যুকে হত্যা করা হয়েছে তাতে দ্রোণাচার্য চরিত্রের নির্মম পাশবিকরূপ স্পষ্ট। এইরকম শত শত অভিযোগ ও সমালোচনার শরে দ্রোণাচার্য আহত ও পীড়িত। নিঃসন্দেহে কিছু ঘটনার আকস্মিকতা হৃদয়কে সহস্রছিন্ন করে। কিন্তু সমালোচনা তো ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকার, কোমলতা-কাঠিন্য উভয়ের সামঞ্জস্যতার অপেক্ষা রাখে। চরম নিষ্ঠুরতার মধ্যে কোনো পরম প্রিয়ের আঘাত বীজ হিসেবে লুকিয়ে রয়েছে কি না তার অনুসন্ধানই বিশ্লেষণকে নিটোল করে। প্রবন্ধটি এইধরনের কিছু প্রবণতা অন্বেষণের একটি প্রয়াস।

মনে রাখতে হবে, যে সুদীর্ঘ সময়কে আমরা ‘মহাভারত’ সংকলনের সময় হিসেবে নির্দেশ করেছি সেই সময়ের সমাজ ব্যবস্থাপনায় ‘কৌটিলীয়-অর্থশাস্ত্র’ ও ‘মনুস্মৃতি’ এই দুই গ্রন্থের প্রভাব ছিল বিস্তর। এই দুই গ্রন্থের সাক্ষ্য অনুযায়ী সমাজ পরিচালনার ভিত্তি ছিল ‘বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা’। এদের মধ্যে ‘বর্ণ-ব্যবস্থা’-র ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। চার ‘বর্ণ’ হল—‘ব্রাহ্মণ’, ‘ক্ষত্রিয়’, ‘বৈশ্য’ ও ‘শূদ্র’। এদের কাজও নির্দিষ্ট। ব্রাহ্মণের কাজ— অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হল সমাজের সুশিক্ষিত অংশ। ক্ষত্রিয়ের কাজ— অধ্যয়ন, যজন, দান ও অস্ত্রজীবী হওয়া বা প্রজাপালন করা। সহজ কথায় ক্ষত্রিয়রা হল সমাজের ক্ষমতাবান অংশ। বৈশ্যদের কাজ— অধ্যয়ন, যজন, দান, কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, ঋণদান। অর্থাৎ বৈশ্যরা হল সমাজের বিত্তবান অংশ। শূদ্রদের কাজ— বাকি তিন বর্ণের সেবা করা। সহজ করে বললে যুদ্ধ, কৃষি, পশুপালন, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে বিপুল পেশিশক্তি প্রয়োজন তার যোগান দেয় শূদ্ররা। অর্থাৎ শূদ্ররা হল সমাজের শ্রমজীবী অংশ। এই প্রবন্ধে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের পরিবর্তে যথাক্রমে শিক্ষিত, ক্ষমতাবান, বিত্তবান ও শ্রমজীবী/পেশিশক্তি শব্দগুলি সচেতনভাবে বার বার ব্যবহৃত হবে। যাইহোক, এই বর্ণ-ব্যবস্থার মধ্যেই পরস্পরকে লড়িয়ে দেওয়ার যথেষ্ট উপাদান ছিল। পাঠকগণ চিন্তা করে দেখুন, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যারা সমাজের সবচেয়ে শিক্ষিত অংশ তাদের সামান্য জীবিকাটুকু নির্দিষ্ট হল না। শিক্ষিতদের হাতে না থাকল উপার্জনের ক্ষমতা, না থাকল প্রশাসনিক ক্ষমতা। অপর দিকে ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যাদের হাতে শাসনক্ষমতা তাদের হাতে অর্থকরী ক্ষেত্রগুলির (কৃষি, পশুপালন, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি) সরাসরি নিয়ন্ত্রণ বা শিক্ষিতদের মতো সামাজিক খ্যাতি কোনোটাই রইল না। আবার বৈশ্যরা অর্থাৎ যাদের হাতে বিপুল অর্থ তাদের কাছে প্রশাসনকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতাও নেই এবং শিক্ষিতের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠাও নেই। শূদ্ররা অর্থাৎ যাদের পেশির ওপর নির্ভর করে ক্ষমতাবানরা বছরের পর বছর ক্ষমতায় থাকছে, যাদের শ্রম ও দক্ষতার ওপর ভর করে বিত্তবানরা তাদের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার করে আরও বিত্তশালী হচ্ছে তাদের হাতে প্রায় কিছুই নেই। শিক্ষার অধিকার নেই, জমির অধিকার নেই, আর্থিক, সামাজিক বা প্রশাসনিক নিরাপত্তাও নেই। ফলে এই চার বর্ণের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ছিল খুব স্বাভাবিক। কিন্তু যুগ যুগ ধরে কী সুচারু ও সুচতুর কৌশলে এই প্রতিযোগিতাকে করে তোলা হয়েছে দ্বিপাক্ষিক। তাই লড়াইটা হয়ে উঠল শুধু ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের। অথচ এই দুই ‘বর্ণ’-ই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। শাস্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা এমনভাবে হতে লাগল যেন ব্রাহ্মণই কেবল শূদ্রকে অস্পৃশ্য মনে করে কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের গৃহে তাদের অবাধ বিচরণ। কিছু আজব নিয়ম-কানুনকে হাতিয়ার করে শিক্ষিত ব্রাহ্মণরা দারিদ্র আর জীবিকাহীনতার হতাশা শূদ্র-অত্যাচারের মাধ্যমে চরিতার্থ করতে লাগল। অপরদিকে, বিত্তবান বা ক্ষমতাবান কোনো প্রভুর অধীনস্ত শূদ্ররা মনিবের অত্যাচার জীবিকার খাতিরে মানতে বাধ্য হলেও হতদরিদ্র, অশৌখিন ব্রাহ্মণদের অযথা লাঞ্ছনা সহ্য করতে বা পারিশ্রমিকহীন সেবা প্রদান করতে ইচ্ছুক ছিল না। অগত্যা নিজেদের সমস্যা ও বঞ্চনার প্রতিকারের পরিবর্তে এই দুই বর্ণের মধ্যে পারস্পরিক বৈরিতা বাড়তে লাগল। সমাজের ক্ষমতাবান বা বিত্তশালীরা এই দ্বন্দ্বের অখণ্ড ফল ভোগ করে গেল।‘বর্ণ-ব্যবস্থা’-য় চার ‘বর্ণ’-এর উল্লেখের ক্রমের মধ্যেও যেন এই ষড়যন্ত্রের আভাস আছে। লক্ষ্য করুন, এই ক্রমে ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার পরের পরের ‘বর্ণ’-এর সঙ্গে যোগাযোগ ও হৃদ্যতা ক্রমশ কমছে। ব্রাহ্মণের সাথে (অবশ্যই মুষ্টিমেয় কিছু ব্রাহ্মণ) ক্ষত্রিয়ের যে সম্পর্ক, বৈশ্যের সাথে তা অনেকটাই দুর্বল। আবার বৈশ্যের সাথে ব্রাহ্মণের যে দুর্বল যোগাযোগ তা শূদ্রের কাছে গিয়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ কায়দা করে শিক্ষিতদের অর্থবল ও লোকবল থেকে দূরে রাখা হচ্ছে। সমাজের এই সবকটি মানসিকতা ক্ষমতা ও অর্থের অলিন্দে থাকা একটা শ্রেণির গভীর ষড়যন্ত্রের ফসল। আর দ্রোণাচার্য তার একটি শিকার।

দ্রোণের প্রথম অপরাধ তিনি ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তির পরিবর্তে ক্ষাত্রধর্মকে বৃত্তি করেছেন। অনিবার্যভাবে দ্রোণাচার্যের সাথে শাস্ত্রঅবমাননাকারী, ক্ষমতালোভী ইত্যাদি বিশেষণ সেঁটে দেওয়া হল। আমি আর একটু তলিয়ে ভাবতে চাই। দ্রোণাচার্য যে শুধু মহান অস্ত্রজ্ঞ ছিলেন তাই নয় বেদ, বেদাঙ্গ, মনুর নীতিশাস্ত্রাদিতেও দ্রোণ নিষ্ণাত। এই ধরনের বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি যেকোনো দেশের অমূল্য সম্পদ। কিন্তু ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস! পূর্বে দ্রোণ ছিলেন পাঞ্চালদেশের অধিবাসী। একদিন তাঁর পুত্র অশ্বত্থামা ধনিপুত্রদের দুধ খেতে দেখে বাবা দ্রোণের কাছে এসে কাঁদতে লাগল। বালককে দুধ খাওয়ানোর আশায় উচ্চশিক্ষিত দ্রোণ ধর্মসঙ্গত উপায়ে পয়স্বিনী গাভী সংগ্রহের চেষ্টা করলেন এবং ব্যর্থ হলেন। দান যদি ব্রাহ্মণের উপার্জনের সাধন হয় তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে দান অপরের ইচ্ছাধীন। যখন যেটা প্রয়োজন তখন সেই বস্তুই লোকে দান করবে এমন কাকতালীয় ঘটনা তো আর বার বার ঘটবে না। ইতিমধ্যে ধনিপুত্ররা শিক্ষিত অথচ উপার্জনহীন ব্রাহ্মণ দ্রোণের পুত্রের সাথে আর একটু তামাশা করল। অশ্বত্থামাকে তারা পিটুলি (চাল বাটা) গোলা জল খেতে দিল। তা খেয়েই দ্রোণের পুত্র আহ্লাদে আটখানা। অর্থাৎ বালক অশ্বত্থামা শিশু বয়সেও কোনোদিন দুধের আস্বাদ পায়নি। সেই কারণে বালক অশ্বত্থামা পিটুলি গোলা জলকেই দুধ বলে পান করে আনন্দ পাচ্ছে। ধিক সেই যোগ্যতাকে যে যোগ্যতায় একজন পিতা তার সন্তানের জন্য একটু দুধ জোটাতে পারে না। ধিক সেই সামাজিক ব্যবস্থাপনাকে যে ব্যবস্থাপনায় দরিদ্রদের সামান্য সামাজিক সম্মান ও অধিকারটুকু নিশ্চিত হয় না। অগাধ যোগ্যতাসম্পন্ন দ্রোণের জীবনে এর থেকে বেশি হতাশাজনক এবং অপমানের আর কী হতে পারে?একদিকে শিক্ষিত দ্রোণের দারিদ্রের হৃদয়বিদারক ছবি; উল্টোদিকে ব্রাহ্মণের দারিদ্রে বিত্তবানদের বিদ্রুপ— বহু প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিপরীত কথা বলছে। এখানেই ঘটনার শেষ নয়। বিত্তবানেদের লাঞ্ছনায় পীড়িত পিতা দ্রোণের এবার এক ক্ষমাতাবানের কথা মাথায় এল। তিনি দ্রোণের বাল্যসখা, সহপাঠী এবং অধুনা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ।প্রতিকারের আশায় ছুটলেন দ্রুপদের কাছে। কিন্তু কেবলমাত্র বন্ধু সম্বোধনের অপরাধে ক্ষমতাবান দ্রুপদ দরিদ্র দ্রোণকে অকথ্য অপমান করলেন এবং কেবলমাত্র এক রাত্রির উপযুক্ত ভোজন দিতে ইচ্ছা করলেন। যে প্রশাসন দ্রোণের মতো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির উপার্জনের উপায় করতে পারেনা সে প্রশাসন কী জনকল্যাণ করবে? আদৌ সে প্রশাসকের ক্ষমতায় থাকা উচিত? না কি শিক্ষিতরা দিন গুজরানের জন্য ক্ষমতাশালী ও বিত্তশালীদের দোরে দোরে ঘুরবে— এটাই অভিপ্রায়? ঠিক এখানেই দ্রোণ ষড়যন্ত্রীদের একহাত নিয়েছেন। শিক্ষিত মানেই মেধা আর ক্ষুধাকে একসাথে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে—সমাজের এই অযৌক্তিক আবদারের বিরুদ্ধে দ্রোণ সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন হস্তিনাপুরে যোগ্যপদে চাকরি নিয়ে। মেধাকে তিনি ক্ষুধা নিবারণের হাতিয়ার করতে শেখালেন।

এইবার কেউ কেউ ঝাঁঝিয়ে প্রশ্ন করবেন দ্রোণের জীবনে এইটুকুই না হয় কষ্ট। এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তো প্রশ্নাতীত ক্ষমতা ভোগ করেছেন? আমি আবারও উল্টো কথা বলব। হস্তিনাপুরের রাজসভায় দ্রোণাচার্য কেবলমাত্র একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উপযুক্ত সম্মান পেতেন যা তাঁর যোগ্যতাবলে পাওয়া। কিন্তু প্রশ্নাতীত ক্ষমতার অধিকারী তিনি ছিলেন না। কারণ তিনি রাজা নন। রাজা তো রাজাই। ‘মনুসংহিতা’ বলছে— ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবের— এই সকল দেবতার সারভূত অংশ নিয়ে পরমেশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করেছেন (৭/৪)। সিদ্ধান্ত এই— ‘বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ/ মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি//’ (৭/৮) অর্থাৎ রাজা নাবালক হলেও (বলা ভালো রাজপদের অনুপযুক্ত হলেও) তাঁকে সাধারণ মানুষ ভেবে অবজ্ঞা কোরো না; আসলে রাজা হলেন প্রকৃতপক্ষে একজন দেবতা যিনি মানুষের রূপে এই পৃথিবীতে অবস্থান করেন। অতএব রাজাই ঈশ্বর, রাজকর্মচারীরা নন। আবার মন্ত্রীদের সাথে পর্যালোচনা করলেও তাদের সিদ্ধান্তই যে রাজাকে মেনে চলতে হবে তাও নয়। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত রাজাই নিতেন। এক্ষেত্রে ‘মনুসংহিতা’-র সাক্ষ্য— ‘সমস্তানাঞ্চ কার্যেষু বিদধ্যাদ্ হিতমাত্মনঃ’ (৭/৫৭)। অর্থাৎ পৃথক পৃথক ভাবে বা মিলিত ভাবে মন্ত্রীদের অভিপ্রায় অবগত হয়ে রাজা নিজে যেটি হিতকর বলে মনে করবেন সেইরকম করবেন। অতএব যারা এই ধারণা পোষণ করেন যে শাসনযন্ত্রে ব্রাহ্মণরাই সর্বোচ্চ স্থানে থাকতেন এবং ব্রাহ্মণদের কথা মতো রাজারা চলতেন, তাদের বলি হিসেবটা এক আর একে দুইয়ের মতো অতটা সহজ ছিল না। যদি তাই হত তাহলে দ্রোণ, কৃপদের পরামর্শ রাজা ধৃতরাষ্ট্র বা যুবরাজ দুর্যোধন মেনে নিতেন আর কুরক্ষেত্রের যুদ্ধই হত না। পদে পদে এঁরা ধৃতরাষ্ট্রকে অন্যায় থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শিক্ষিতদের উপদেশ মোটেই ক্ষমতাশালীদের অভিপ্রেত ছিল না। ভেবে দেখুন, শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাঁদেরই শাস্ত্রীয় পরামর্শে ক্ষত্রিয়রা সমাজের শাসন পরিকাঠামোর সর্বেসর্বা। ব্রাহ্মণের পরামর্শ ক্ষত্রিয় শুনতেও পারে আবার নাও পারে। নিজেদের রাজা করবার এমন সুযোগ ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারেরা কেন হাতছাড়া করলেন? তাহলে কি মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত মানুষকে নিমিত্ত করে সমাজের ক্ষমতালোভীরা নিজেদের অভিসন্ধিকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে? কোনো রাজার পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুমোদন ছাড়া কি কোনো নীতিশাস্ত্র রচিত বা অনুমোদিত হতে পারে? প্রশ্ন থাকছেই।

এবার আসি দ্রোণ-একলব্যের প্রসঙ্গে।দ্রোণ একলব্যের কাহিনিকে বিশ্লেষণ করে ব্রাহ্মণের জাতিবিদ্বেষ বা গুরু-শিষ্য সম্পর্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ককে কলুষিত করবার তত্ত্ব যেমন খাড়া করা যায় তেমনি এগুলির অতিরিক্ত কিছু সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যায়। ভেবে দেখুন, দ্রোণাচার্য একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গুরুদক্ষিণা হিসেবে নিয়ে কার স্বার্থ রক্ষা করলেন? এক ক্ষমতাশালী পরিবারের ও এক ক্ষমতার উত্তরাধিকারী বালক অর্জুনের। দ্রোণাচার্য নিজে কী পেলেন? কলঙ্ক আর সমালোচনা। আবার একলব্যের নীচুজাতির কারণে সমাজের তৈরি করা নিয়মের ইন্দ্রজালে আবদ্ধ হয়ে দ্রোণ তাঁকে সরাসরি শিক্ষাদানেও আপত্তি করলেন। ব্রাহ্মণের জাতিবিদ্বেষ তত্ত্ব আরও সুদৃঢ় হল। কিন্তু একলব্যের পরবর্তী জীবন সম্পর্কে যেসব ধারণা প্রচলিত রয়েছে সেগুলি বিশ্লেষণ করলে আশ্চর্য হতে হয়। ‘হরিবংশ’ (মহাভারতের ১৮টি পর্বের অতিরিক্ত অংশ) অনুসারে এই নীচুজাতির একলব্য জরাসন্ধের হয়ে যুদ্ধ করেছেন যখন কংশবধের প্রতিশোধ নিতে জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করেন। ‘ভাগবত পুরাণ’ (মথুরা সংস্করণ) অনুসারে জরাসন্ধের বাহিনীর যোদ্ধা একলব্যকে কৃষ্ণ হত্যা করেন কারণ তিনি জানতেন একলব্যের মতো যোদ্ধা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয়ের পথে বড় বাধা হয়ে উঠতে পারেন। আবার এমন কাহিনিও প্রচলিত আছে যে, রাজপুত্র দুর্যোধন একলব্যকে হস্তিনাপুরের সমস্ত বনের রাজা ঘোষণা করেছিলেন। অর্থাৎ একলব্য কেবলমাত্র নীচজাতি হওয়ার কারণে যে সমাজব্যবস্থা ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যকে তাঁকে তাঁর ছাত্ররূপে গ্রহণ করতে দিল না, সেই সমাজের ক্ষমতাবানরা কিন্তু দ্বিধাহীনভাবে তাঁর যুদ্ধের প্রতিভাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে গেল। সমাজের সকল স্তরের মানুষ বিনাপ্রশ্নে এই ষড়যন্ত্রকে মেনেও নিল! তখন তাদের জাত-কুল-মান সব হয়ে গেল গৌণ! না; একলব্য কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কর্ণের ক্ষেত্রেও সে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। সূতপুত্র হওয়ার অপরাধে দ্রোণ তাকে প্রত্যাখ্যান করলেও হস্তিনাপুরের শাসকরা সময় মতো তাকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছে। লক্ষ্যণীয়, এতে দ্রোণাচার্যের মতো ব্রাহ্মণদের সাথেই কেবল একলব্য বা কর্ণদের মতো নীচুতলার মানুষগুলোর দূরত্ব বাড়ে। আর ক্ষমতাবানেদের প্রতি বাড়ে আনুগত্য। অথচ কোন জাদুবলে জানি না, ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। তাঁকেই হত্যা করবার ইচ্ছায় তাঁরই তত্ত্বাবধানে ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাঠানো হল আর তিনি তাকে এড়িয়ে যেতে পারলেন না! ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্ষমতাশালীর পুত্র বলেই কি দ্রোণ জানতে জানতে বিষ পান করলেন? উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হয়েও দ্রোণ যদি এইভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন তবে সমাজের বাকি শিক্ষিতদের দশা কীরূপ ছিল? সমস্ত সম্ভাবনারই পক্ষপাতহীন অনুসন্ধান প্রয়োজন।

এবার আসা যাক অভিমন্যুবধ প্রসঙ্গে। যারা দ্রোণের সেনাপতিত্বে অন্যায় যুদ্ধের তত্ত্ব কপচে বেড়ান তাদের বলি মহাভারতে অন্যায় যুদ্ধের বর্ণনা সঠিক ভাবে করলে একটি উপন্যাস হয়ে যাবে। শুধু দ্রোণকে দোষ দিলে আপনার পক্ষপাতদুষ্ট মানসিকতাই স্পষ্ট হয়। আর একটি বাস্তব কথা ভাবুন, আপনি যুদ্ধের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা আশা করেন কী করে? সমস্ত নৈতিকতা, মানবিকতা, সহমর্মিতা যখন শেষ হয়ে যায় তখনই তো যুদ্ধের মতো নৃশংসতা নেমে আসে। অতএব নিয়ম মাফিক যুদ্ধের আশা করা মূঢ়তার নামান্তর। তবে অভিমন্যুবধের আগের কিছু ঘটনা বিশ্লেষণ করলে ক্ষমতালোভীদের যেকোনো কিছুর বিনিময়ে ক্ষমতা প্রাপ্তির এক জঘন্য প্রচেষ্টা ধরা পড়ে। ত্রয়োদশ দিনের যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই দুর্যোধন সেনাপতি দ্রোণকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন। কারণ কৌরবদের পরিকল্পনা অনুসারে এখনও দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে বন্দি করতে সমর্থ হননি। দ্রোণের প্রচেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তা সত্ত্বেও দুর্যোধনের ক্রুর বাক্যবাণে মর্মাহত দ্রোণ প্রতিজ্ঞা করলেন যে আজকের যুদ্ধে পাণ্ডবদের একজন ‘মহারথ’-কে (যিনি বহু রথীর অধিনায়ক) হত্যা করবেন। একেবারে একজন বীর যোদ্ধাসুলভ দ্রোণের এই আচরণ। পরিকল্পনা হল আজ দ্রোণ এমন এক ব্যূহ রচনা করবেন যা কয়েকজন মাত্র ভেদ করতে পারেন। কিছু যোদ্ধা অর্জুনকে যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে ব্যূহ থেকে দূরে রাখবে। হলও তাই। দ্রোণ চক্রব্যূহ রচনা করলেন এবং যথা স্থানে উপযুক্ত যোদ্ধাদের স্থাপন করলেন। সংশপ্তকগণ অর্জুনকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখলেন। বেগতিক দেখে যুধিষ্ঠির ভাবলেন এই বুঝি গুরু দ্রোণাচার্য তাঁকে বন্দি করলেন। ধরা পড়ার ভয়ে আকুল হয়ে তিনি অভিমন্যুকে আদেশ করলেন চক্রব্যূহ ভেদ করতে। অভিমন্যু ভীষণ স্পষ্ট করে জানালেন তিনি চক্রব্যূহে প্রবেশের কৌশল জানলেও তার থেকে বেরিয়ে আসার পদ্ধতি তাঁর জানা নেই। কিন্তু যুধিষ্ঠির বন্দি হতে নারাজ। বন্দি হলে যুদ্ধও শেষ হবে। রাজ্য জয়ের সকল আশা ব্যর্থ হবে। তা তিনি হতে দিতে পারেন না। অতএব যে ব্যূহ সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, যে ব্যূহ মহাযোদ্ধা দ্রোণ রচনা করেছেন, সেই ব্যূহে তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্রকে অবলীলায় নিক্ষেপ করলেন। যিনি নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারেন না তাঁর পরামর্শ মতো স্থির হল অভিমন্যু ব্যূহ ভেদ করে রাস্তা করে দেবেন আর বাকি যোদ্ধারা সেই পথে ব্যূহে প্রবেশ করে অভিমন্যুকে রক্ষা করবেন। দ্রোণের মতো যোদ্ধার সাথে যুদ্ধ করা কী এতই সহজ! কৃষ্ণের বুদ্ধিতে আর ভাইয়েদের শক্তিতে বলীয়ান যুধিষ্ঠিরের কী এমন যুদ্ধশাস্ত্রগত মেধা আছে যে দ্রোণাচার্যের তৈরি ব্যূহ ভেদ করবেন? যা ফল হওয়ার তাই হল। অভিমন্যুর তৈরি করা পথে পাণ্ডব যোদ্ধারা প্রবেশ করতে পারলেন না আর অভিমন্যুও প্রাণ থাকতে ব্যূহের বাইরে বেরোতে পারলেন না। কেউ আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আগুনকে দগ্ধ করার দায়ে অভিযুক্ত করতে পারেন কি? কিন্তু হ্যাঁ এই অভিমন্যুর জ্যেষ্ঠতাত কয়েকদিন পরেই রাজা হয়েছিলেন। আর দ্রোণ আজও কলঙ্কের ভাগিদার।

দ্রোণাচার্যের জীবনের বিভিন্ন ছোটো ছোটো ঘটনা বার বার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে শিক্ষিতদের স্থান ক্ষমতাবানদের পদতলে। সমাজের ক্ষমতাশালীরা তাদের স্বার্থে যেমন খুশি তাদের মেধা বা স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকে ব্যবহার করতে পারে। কারণ শিক্ষিতরা দিনের শেষে বেতনভোগী কর্মচারী। রাজশেখর বসুর ‘মহাভারত’-এর সারানুবাদ থেকে জানা যায় কৌরবগণ কপট উপায়ে জয় করা ইন্দ্রপ্রস্থের দায়িত্ব দ্রোণকে দিয়েছিল। বিষয়টি তলিয়ে দেখলে অবাক হতে হয়। পঞ্চপাণ্ডবের সুযোগ্য নেতৃত্বে ইন্দ্রপ্রস্থ স্বপ্নের রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। সুখ সমৃদ্ধিতে পূর্ণ রাজ্যের প্রজারা ভালোই ছিল। এমন সময় হঠাৎ করে তাদের রাজার সাথে কপটতা করে তাদের বনবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তাদের রাজরাণীর অপমানের কথাও তারা নিশ্চয়ই জানত। এমন অবস্থায় ইন্দ্রপ্রস্থে প্রজাবিপ্লব বা প্রজাবিক্ষোভ কি খুব স্বাভাবিক নয়? এমতাবস্থায় ইন্দ্রপ্রস্থে দরকার ছিল এক সুদক্ষ প্রশাসকের। রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজে অন্ধ। তিনি নিজে সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল। অতএব তার দ্বারা এই দায়িত্ব পালন কোনো উপায়েই সম্ভব ছিল না। দুর্যোধন নামেই নিজের মস্তক ধারণ করেন। মামা শকুনি আর বন্ধু কর্ণের বুদ্ধি ছাড়া তিনি এক পা চলতে পারেন না। অতএব এই দুর্যোগ ঠেকানো তাঁর কর্ম নয়। সুতরাং বিকল্পের সন্ধান। দ্রোণ সেক্ষেত্রে প্রথম পছন্দ। কারণ তিনি বুদ্ধিমান এবং বীর। পরিস্থিতি অনুসারে তিনি আলোচনা ও যুদ্ধ দুই বিষয়েই সমান পারদর্শী। তাছাড়া তিনি শিক্ষিত তাই সমাজে তাঁর একটা বিশেষ ইতিবাচক ভাবমূর্তি রয়েছে। অগত্যা প্রভুদের পাপের বোঝা বেতনভোগী কর্মচারীকেই নিতে হল। অনেকেই বলতে পারেন এই যুক্তি কল্পনা মাত্র।তাদের কাছে একটাই জিজ্ঞাসা; ঠিক কী কারণে এত কুমন্ত্রণা ও কপটতার পর প্রাপ্ত ইন্দ্রপ্রস্থ দুর্যোধন ভোগ করলেন না? কুটিল তর্কের খাতিরেও কেউ নিশ্চয়ই দুর্যোধনকে ত্যাগী, বিষয়ে নির্লিপ্ত বা ভোগে উদাসীন বলবেন না!

দ্রোণ আজীবন তাঁর আশ্রয়দাতাদের হিতার্থে কাজ করে গেলেন। তাঁর সমস্ত শিক্ষা উজাড় করে দিয়েছেন রাজপুত্রদের। শ্রেষ্ঠ ছাত্র অর্জুনের প্রতি তাঁর স্নেহ কখনও কখনও পুত্র অশ্বত্থামাকেও অতিক্রম করে গেছে। ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনকে প্রতিটি অন্যায়ের পূর্বে সাধ্যমতো সতর্ক করবার সমস্ত প্রয়াস করেছেন। অন্যায় যুদ্ধ জেনেও কেবলমাত্র প্রভুদের প্রতি আনুগত্যবশত প্রাণপ্রিয় পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে সপুত্র যুদ্ধ করেছেন ও প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু এই আনুগত্য ক্ষমতাবান আশ্রয়দাতারা স্বীকার করল কোথায়?‘উদ্যোগপর্ব’-এ দৌত্য কর্ম শেষে সঞ্জয় যখন কৌরব সভায় পাণ্ডবদের মনোভাব স্পষ্ট করছেন তখন আসন্ন জয় পরাজয়ের চিন্তায় দোদুল্যমান রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মনে হয়েছে দ্রোণ তাঁর দেওয়া দানের প্রতিদান হিসেবে দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করলেও জয়লাভ করতে পারবেন কি না সে বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। যেহেতু দ্রোণ স্থবির ও অর্জুনের গুরু।ভাইয়ের ভাগ্য বিড়ম্বনাকে হাতিয়ার করে নিজের প্রতিবন্ধকতাকে অস্বীকার করে সিংহাসন আঁকড়ে থাকা ছাড়া ধৃতরাষ্ট্রের অবদান কী? তিনি কোন যোগ্যতাবলে দ্রোণাচার্যের মূল্যায়ন করেন? অন্নদাতা বলেই কি তাঁর এই দম্ভ? অথচ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ১৮ দিনের মধ্যে ৫ দিন (১১-১৫ নং দিন দ্রোণের মৃত্যু পর্যন্ত) এই বৃদ্ধের নেতৃত্বেই কৌরবরা যুদ্ধ করেছে। কৌরবদের জন্যই এই বৃদ্ধ প্রাণ দিয়েছেন। আর দুর্যোধনের কথা নাই বা বললাম। একদা অস্ত্রগুরু যে বর্তমানে তাঁর বেতনভুক্ত কর্মচারী তা তিনি পদে পদে দ্রোণকে বুঝিয়েছেন। দ্রোণের জীবদ্দশায় কোনো অস্ত্রের আঘাত হয়তো তাঁকে এতটা আঘাত করেনি যতটা আঘাত করেছে দুর্যোধনের বাক্যবাণ। শিক্ষিত কর্মচারীর মনিব যদি বুদ্ধিহীন ও ক্ষমতার গর্বে অন্ধ হয় তবে সেই কর্মচারীর অবস্থা বর্ণনার চেষ্টা না করাই ভালো।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে কেউ ধর্মযুদ্ধ হিসেবে দেখেন তো কেউ দেখেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র হিসেবে। আমার ধারণা খানিক ভিন্ন। এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিল কারা? পাণ্ডবপক্ষে এক ব্রাহ্মণ দ্রোণের শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন। কৌরবপক্ষে ব্রাহ্মণ পরশুরামের শিষ্য ভীষ্ম (১-১০ দিন), ব্রাহ্মণ দ্রোণ (১১-১৫ দিন), ব্রাহ্মণ পরশুরামের শিষ্য কর্ণ (১৬-১৭ দিন), শল্যের পর আরও এক ব্রাহ্মণ অশ্বত্থামা (১৮ নং দিন দুর্যোধনের পরাজয়ের পর)। যুদ্ধে ধ্বংস হল কারা? ব্রাহ্মণগুরুদের অসামান্য যোদ্ধা শিষ্যরা এবং সেনাবাহিনীতে চাকরিরত সহস্র সহস্র সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। এই যুদ্ধ সমাজকে কতটা আঘাত করল? মানুষ দেখল যুদ্ধের নামে বিপুল আর্থিক সম্পদ, মানবসম্পদ, পশুসম্পদের অপচয়। সমাজ বুঝল ক্ষমতাশালী হতে গেলে স্নেহ, মায়া, মমতার বা শ্রদ্ধার সকল সম্পর্ককে প্রথমে হত্যা করতে হয়। স্বজন হারানো, বন্ধু হারানো, গুরু হারানো, শিষ্য হারানো, পিতা হারানো, পুত্র হারানো এই যুদ্ধ থেকে লাভবান হল কারা? কেবলমাত্র ক্ষমতাশালীরা। একদল ক্ষমতাবান যুদ্ধে পরাজিত হলেও তাদের যুদ্ধ করবার বহুদিনের বাসনা চরিতার্থ হল। আর এক দল এই যুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করল। যে শিক্ষিত ও শ্রমজীবীরা প্রাণ দিল তারা কী পেল? আবার এক নতুন প্রভু? এত প্রাণ নিজেদের জন্য দিতে পারলে তো নতুন প্রভুর বদলে স্বাধীনতা পাওয়া যেত! তাহলে শুধুমাত্র প্রভু পরিবর্তনের খেলায় কেন এত আত্মাহূতি? এই মানসিকতা সত্যিই অবাক করে।

যদি ৫ম খ্রিস্টপূর্বাব্দকে মহাভারতের মূল কাহিনির সময় কাল ধরে নিই তাহলে দ্রোণ আসলে সেই সময় থেকেই বিকশিত হতে চাওয়া এক প্রবণতার বীজ। দ্রোণ তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের অন্তর্নিহিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করেছেন। দ্রোণ মেধাকে ক্ষুধা জয়ের অস্ত্র করেছেন। শিক্ষিত হলেই বিত্তশালী আর ক্ষমতাশালীদের পারিশ্রমিকহীন শিক্ষা প্রদান করতে হবে— সমাজের এই প্রচলিত ধারণার মূলে দ্রোণাচার্য আঘাত করেছেন। আপন যোগ্যতার বলে বলীয়ান হয়ে ক্ষমতাবানেদের থেকে রাজকীয় সম্মান ছিনিয়ে নিয়েছেন। দ্রুপদের মতো ক্ষমতাবানকে পদানত করে শিক্ষিতদের বার্তা দিয়েছেন। এরপরেও বলতে হয় কোথাও যেন প্রতিবাদের ভাষা অসম্পূর্ণ থেকে গেল। প্রশ্ন থেকে গেল অনেক। যে দ্রুপদকে বৃদ্ধ দ্রোণ কুরুক্ষেত্রের মাঠে পরাজিত করতে পারেন সেই দ্রোণের যৌবনে তাঁকে হারাতে কেন ক্ষমতাবান পরিবার থেকে আসা শিষ্যদের প্রয়োজন হল? পাঞ্চাল জয় করেও কেন দ্রুপদকে অর্ধেক রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন? কেন একলব্য বা কর্ণকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করে মেধাশক্তি ও পেশিশক্তির মধ্যে কৃত্রিম দূরত্ব তৈরির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে পারলেন না? যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কেন দ্রোণ বেতনভোগী কর্মচারীর ভাবমূর্তি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারলেন না? এইরকম বহু প্রশ্ন আসলে এক অনুচ্চারিত, অনালোচিত রহস্যের দিকেই ইঙ্গিত করে। তবে দ্রোণ যে সমাজের ক্ষমতাশালীদের ত্রাস হয়ে উঠেছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাইতো যুধিষ্ঠিরকে হাতজোড় করে দ্রোণের কাছে তারই মৃত্যুর উপায় জানতে হয়। ধর্মযুদ্ধের নামে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাঁকে হত্যা করতে হয়। চুলের মুঠি ধরে মুণ্ডু কেটে ক্ষমতাবানেদের দ্রোণের মৃত্যুতে উল্লাস বুঝিয়ে দেয় এই শিক্ষিত লোকটি তাদের কতটা চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। তবে এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বললেই নয়। শুধুমাত্র ক্ষত্রিয়দের বাহুবলে দ্রোণকে জয় করা অসম্ভব ছিল। রাজশেখর বসুর অনুবাদ অনুসারে (দ্রোণপর্ব, দ্রোণবধপর্বাধ্যায়) পঞ্চদশদিনের যুদ্ধে ভীমের মুখে অশ্বত্থামার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদে প্ররোচিত না হয়ে দ্রোণ যখন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করছেন তখন বিশ্বামিত্র, গৌতম, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ প্রমুখ মহর্ষিগণ দ্রোণের নিকট উপস্থিত হলেন (সূক্ষ্মদেহে) এবং জানালেন যে দ্রোণ যেহেতু অধর্মযুদ্ধ করছেন তাই তাঁর মৃত্যু আসন্ন। এইধরনের নেতিবাচক প্ররোচনা একজন যোদ্ধার মানসিক দুর্বলতার জন্য যথেষ্ট। মজার বিষয় হল, এইভাবে দ্রোণের উৎসাহহানি করছেন কিছু ব্রাহ্মণ! তবে কি বিপ্লব করতে চাওয়া শিক্ষিতদের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল শিক্ষিতদের লড়িয়ে দিয়ে ক্ষমতাশালীদের ক্ষমতায় টিকে থাকার গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন দ্রোণাচার্য?যাইহোক না কেন দ্রোণকে যদি এই বিপ্লবের বীজ ধরি তবে অবশ্যই পুষ্যমিত্র সুঙ্গ তার প্রথম পরিণতি এবং পরবর্তী সময়ে কাণ্ব, সাতবাহনরা সেই পরিণতির প্রবহমান ধারা। ১৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এমনই এক ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র সুঙ্গ মৌর্য বংশের শেষ শাসক বৃহদ্রথকে ক্ষমতাচ্যুত করে মগধের সিংহাসনে বসেন। কিংবদন্তির যদি কিছুমাত্রও সত্যি হয় তবে কৌটিল্য নামে এক ব্রাহ্মণের মেধাশক্তিতে ভর করে নীচুতলার প্রতিনিধি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবার পুষ্যমিত্র নামে এক ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে ক্ষমতাবান মৌর্যরা পদানত হল। আসলে শিক্ষিত নেতা আর প্রচুর পেশিশক্তির মিলনের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে যুগান্তকারী বিপ্লবের আগুন। সেই আগুন যেকোনো বিত্তশালীর অর্থের শক্তি বা যেকোনো ক্ষমতাশালীর প্রতিরোধ শক্তিকে নিমেষে গ্রাস করতে পারে। তাই ষড়যন্ত্রীরা যুগ যুগ ধরে কখনও মেধার পক্ষ নিয়ে আবার কখনও পেশির পক্ষ নিয়ে মেধা আর পেশিকে পরস্পরের শত্রু করে রেখেছে। তাই কখনও পেশিশক্তি একত্রিত হলেও নেতার শিক্ষার অভাবে আন্দোলন উদ্দেশ্য হারায়। আবার কখনও নেতা শিক্ষিত হলেও পেশিশক্তি তাকে বিশ্বাস করতে পারে না। পক্ষপাতহীন সামগ্রিক প্রচেষ্টাই এর সমাধান করতে পারে। নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে, আমাদের এই সঙ্কীর্ণ মানসিকতা কাদের সুবিধা করছে?

*****

Read MoreAuthor: Sovon Lal Misra

Religion Hindu Manuvad Brahmannwad মনুবাদ ব্রাহ্মণ্যবাদ দ্রোণাচার 16-August-2021 by east is risingসমসাময়িক কালে ‘মনুবাদ’ শব্দটি প্রায়শই বিতর্কেরকেন্দ্রবিন্দুতে এসে পড়ছে। একদল ‘মনুবাদ’-এর ‘সব ভালো’ গোছের যুক্তিজাল বিস্তারে সদা সচেষ্ট। আর অপর দলটি স্বাভাবিকভাবেই বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করতে গিয়ে ‘সব খারাপে’র রোজনামচা আওড়াতে আওড়াতে গাজোয়ারি করেই চলেছেন। একবিংশশতকের যুক্তি ও তথ্যনির্ভর ব্যবস্থাপনায় অতিপক্ষপাত বা বিকট বিরোধিতার আসলে কোনো ভিত্তি নেই। ‘মনুবাদ’ হল প্রকৃতপক্ষে মনুর সমাজদর্শন বা মনু প্রণীত জীবন ও সমাজনীতি। মজার বিষয় হচ্ছে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একজন নীতিপ্রণেতার নাম খুঁজে পাওয়া বোধ করি সবচেয়ে কঠিনতম কাজ হবে যাঁর প্রণীত নীতি একশ শতাংশ সমাদৃত হয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও আর্থিক পরিস্থিতি নির্বিশেষে সকলের পক্ষে হিতকর ‘সুনীতি’ আজও সোনার পাথরবাটির মতোই অলীক। অতএব, ‘মনুবাদ’ বা মনুর নীতিরও কিছু ইতিবাচক ও কিছু নেতিবাচক দিক থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং এটাও কাম্য যে, যখনই ‘মনুবাদ’ সমালোচিত হবে তখনই ভালো-মন্দ মিলিয়ে তার পুরোটা সমালোচিত হবে। কেবলমাত্র ধর্মীয়, দলীয় বা ব্যক্তিস্বার্থে এর ওপর শুধুই নেতি বা শুধুই ইতির বিজ্ঞাপন সেঁটে দেওয়া একেবারেই কাম্য নয়।

‘মনুবাদ’ বুঝতে গেলে মনুর সাথে পরিচিত হওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসে ধর্মশাস্ত্রকার মনু একটি সর্বপণ্ডিতগ্রাহ্য ও সমাদৃত নাম। তবে মনু ভারতীয় পরম্পরার বহু প্রাচীন ব্যক্তিত্ব। বৈদিকসাহিত্যে মনুর বারংবার স্বপ্রতিভ উপস্থিতি তাঁর প্রতিষ্ঠা, আভিজাত্য ও জনপ্রিয়তাকে সুনির্দিষ্ট করে।বেদে মনু হলেন ‘আদি মানব’ (ঋগ্বেদ ৩/৩৪/৪, ৩/৫৭/৪) অতএব তিনিই ‘আদি পিতা’ (ঋগ্বেদ ১/৮০/২৬, ১/৯৬/২) অর্থাৎ প্রজাবান মনুর লোকবল ছিল সুপ্রচুর। কখনও কখনও তিনি যজ্ঞকর্তা (ঋগ্বেদ ১/৩৬/১০, ৮/৩০/২, ১০/৩৬/১০, ১০/৬৫/১৪ ইত্যাদি) অর্থাৎ মনুর আর্থিক প্রাচুর্যও ছিল অতুলনীয় কারণ যজ্ঞকর্ম ছিল একটি অত্যন্ত ব্যয়বহূল অনুষ্ঠান। আবার ঋগ্বেদের সর্বানুক্রমণী অনুসারে মনু পাঁচটি সূক্তের ঋষি। সুতরাং মনু শ্রেষ্ঠ শিক্ষিতদের একজন। এখন যার কাছে লোকবল, অর্থ এবং বুদ্ধি থাকবে সেই প্রতিপক্ষহীন একাধিপতি হওয়ার প্রয়াস করবে। অগত্যা ঋগ্বেদে (৫/৪৫/৬) মনুই শত্রুবিজেতা যোদ্ধা এবং কৃতযুগের রাজা। এইরূপ শত্রুদলন, বলশালী এবং শিক্ষিত রাজার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে থাকাটাই বিধেয়। তাই তৈত্তিরীয় সংহিতা, ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ ও তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে মনুর বচন কে ঔষধের ন্যায় কল্যাণকর বলা হয়েছে। এইভাবে বৈদিকসাহিত্যে উল্লিখিত মনুর গুণাবলিকে বাস্তবিক ভঙ্গিমায় সাজিয়ে নিয়ে বিশ্লেষণ করলে ব্যক্তি মনুর মধ্যে শাশ্বত মানবদর্শনের এক সুস্পষ্ট ও সরল চিত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তবে বর্তমানে প্রাপ্ত ‘মনুসংহিতা’ কোন মনু কর্তৃক প্রণীত তা অদ্যাবধি বিতর্কের বিষয়। ‘মনুসংহিতা’-য় (১/৬১-৬৩) সাত জন মনুর উল্লেখ আছে। এঁরা হলেন- স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ ও বৈবস্বত। যদিও শাস্ত্রপরম্পরা আরও সাত জন মনুর কথা বলে। এই সাত জন হলেন- সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। প্রত্যেক মনুর সময়কালকে ‘মন্বন্তর’বলে। অতএব মোট চোদ্দো জন মনুর মধ্যে কোন মনুর সময়ে এই মহৎ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তা নিশ্চিত করা খুব কঠিন। এই চোদ্দো জন ছাড়াও ‘যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা’-র টীকাকার অপরার্ক ও বিজ্ঞানেশ্বর ‘বৃদ্ধমনু’ এবং ‘বৃহন্মনু’ কর্তৃক রচিত শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আবার ‘মনুসংহিতা’-র ভাষ্যকার মেধাতিথি ও টীকাকার গোবিন্দরাজ মনুর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, মনু এমন একজন পুরুষ যিনি বিভিন্ন বেদশাখা অধ্যয়ন ও জ্ঞান করেছিলেন, বেদবিহিত সকল কর্মের অনুষ্ঠান করতেন। যদিও একদল পণ্ডিত শাস্ত্রীয় কয়েকটি প্রমাণের ওপর নির্ভর করে স্বায়ম্ভুব মনুকেই প্রাচীনতম মনু ও ‘মনুসংহিতা’-র রচয়িতা হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও তা মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ এই সিদ্ধান্তের বেশিরভাগই অনুমান নির্ভর। বৈদিক মনুকেও এর রচয়িতা মেনে নেওয়া কঠিন যেহেতু এই দুই সাহিত্যের কালের ব্যবধান বিস্তর। এককথায়, মনু কোনো ব্যক্তি নাম না গোত্র নাম তা নির্ণয় যেমন কঠিন ‘মনুসংহিতা’-র গ্রন্থ কর্তৃত্ব নির্ণয়ও ততটাই কষ্টসাধ্য।

বর্তমানে প্রাপ্ত ‘মনুসংহিতা’ নামক যে গ্রন্থটির ওপর ভিত্তি করে মনু বা তাঁর নীতি সমালোচিত হয়, সেটি ১২টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ২৬৮৫ শ্লোক সমন্বিত।তবে গ্রন্থটির উৎস বিষয়ে বিভিন্ন কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। ‘মহাভারত’ অনুসারে (শান্তিপর্ব, ৩৩৬/৩৮-৪৬) পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান লোকহিতার্থে ধর্মবিষয়ক এক লক্ষ শ্লোক রচনা করেন যা মনু কর্তৃক প্রজাগণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল। উশনা ও বৃহস্পতি মনুর নিকটে ধর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান করেন এবং নিজ নিজ গ্রন্থ রচনা করেন। ‘নারদস্মৃতি’আবার বলছেন, মানবসমাজের কল্যাণার্থে মনু ২৪টি প্রকরণে এক লক্ষ শ্লোকে এক সুবৃহৎ ধর্মশাস্ত্র রচনা করে নারদকে দান করেন। নারদ বারো হাজার শ্লোকে তার সংক্ষেপ করে মার্কণ্ডেয়কে শিক্ষা দেন। মার্কণ্ডেয় আবার আট হাজার শ্লোকে তার সংক্ষেপ করে ভৃগুপুত্র সুমতিকে শিক্ষা দেন। সুমতি সেই শাস্ত্রকে মাত্র চার হাজার শ্লোকে সংক্ষেপ করে উপস্থাপিত করেন। বর্ণিত এই কাহিনিগুলির সত্যাসত্য এখানে বিচার্য নয়। লক্ষ্যণীয় হল, পরম্পরাক্রমে বিষয়সংক্ষেপের মারাত্মক প্রবণতা। আর সংক্ষেপের মানসিকতায় কোনো শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ সম্পাদিত হলে মূল বক্তব্যবিষয় থেকে বা মূলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার বিচ্যূতি যে কতটা স্বাভাবিক তা ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এখানে আরও একটি বিষয় অবশ্য উল্লেখ্য, ‘মনুসংহিতা’-তেই বলা হয়েছে যে সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা ধর্মবিষয়ক এই শাস্ত্র প্রস্তুত করে মনুকে যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়েছিলেন। অধিগতশাস্ত্র মনু মরীচি প্রমুখ মুনিগণকে সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করান। তন্মধ্যে ভৃগুকে মনু মহর্ষিগণের সমীপে এই শাস্ত্র আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যানের নির্দেশ দেন। মনু কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ভৃগু যা উপস্থাপিত করেন তাই হল ‘মনুসংহিতা’। অর্থাৎ আমাদের হাতে যে ‘মনুসংহিতা’ রয়েছে তা স্বয়ং মনুর দ্বারা উচ্চারিত, কথিত বা লিখিত নয়। আর একজনের মতামত যখন অপর একজনের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় তখন মূল বক্তার বক্তব্য বিকৃতঅথবাসুগঠিতহতেই পারে। আবার ব্যাখ্যাতার নিজের বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের দ্বারাও তা প্রভাবিত হতে পারে। এককথায়, মূল বক্তার প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণে সমালোচকগণের বিচারভ্রান্তি খুবই স্বাভাবিক। অতএব, ভৃগু প্রোক্ত এই ‘মনুসংহিতা’-র নিরিখে যখনই ‘মনুবাদ’ সমালোচিত হবে তখনই উক্ত অতিবাস্তব বিষয়টির দিকে নজর রাখতে হবে।

আলোচ্য ‘মনুসংহিতা’-য় পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তও নেহাত কম নয়। যেমন- ৩/১২-১৩ শ্লোকে ‘অনুলোম বিবাহ’-কে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এর ফলে দ্বিজাতিগণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পুরুষের সাথে নীচবর্ণের কন্যার বিবাহকে স্বীকৃতি দেওয়া হল। কিন্তু এর ঠিক পরেই ৩/১৪-১৫ শ্লোকে পূর্ব সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলা হল যে ইতিহাস বিপৎকালেও দ্বিজাতি কর্তৃক নীচবর্ণের স্ত্রী গ্রহণের উপদেশ দেয় না। ‘অনুলোম বিবাহ’-এর ফলে দ্বিজাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় বা বংশগৌরব হারিয়ে ফেলে। এখন প্রথম সিদ্ধান্তটিকে হাতিয়ার করে একদল মনুকে আধুনিক ও উদার প্রমাণে ব্যস্ত। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিকে প্রাধান্য দিয়ে আরেক দল মনুর কট্টর বিরোধিতা করছেন। দুটোই স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্ববিরোধিতা আবারও বেশ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নরেখে গেল। বর্তমান ‘মনুসংহিতা’ কি আদৌ পুরোটা মনুর মতামত বা সেটি কি আদৌ আদ্যোপান্ত ভৃগু প্রোক্ত? না কীসময়ে সময়ে সুযোগসন্ধানী সুবিধাভোগীরা নিজেদের স্বার্থ মতো মূল গ্রন্থটিকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজনের মাধ্যমে আজকের চেহারা দিয়েছে? না কী মনু তাঁর প্রথম সিদ্ধান্তের দ্বারা তৎকালীন সমাজের প্রচলিত ধ্যানধারণার মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েও কোনো বিশেষ শক্তির ভয়ে ভীত হয়ে নিজ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন? এই সবই গভীর ও গম্ভীর গবেষণার বিষয়। তাই সমালোচকগণের উচিত রাগদ্বেষাদিবর্জিত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সমসাময়িক ইতিহাসের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে ‘মনুসংহিতা’ নামক গ্রন্থটির বা ‘মনুবাদ’ নামক নীতিটির বিচার বিমর্শ করা। তা না হলে গ্রন্থটির বা নীতিটির সঠিক তত্ত্বনিষ্ঠ মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত যেকোনো রচনা, ঘটনা বা ব্যক্তির সময় নির্ধারণ অত্যন্ত দুরূহ কারণ আমাদের পূর্বপুরুষগণের ইতিহাসের প্রতি অনীহা এবং আত্মশ্লাঘাদোষদুষ্ট হওয়ার অযথা ভীতি। ‘মনুসংহিতা’-ও তার ব্যতিক্রম নয়। অগত্যা অন্যান্য শাস্ত্রে উল্লিখিত মনু ও ‘মনুসংহিতা’ বিষয়ক তথ্যগুলির পৌর্বাপর্য বিচার করে এবং এই গ্রন্থে পরিবেষিত (মনুসংহিতা, ১০/৪৪) পৌণ্ড্রক, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শাক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ- এই জাতিগুলির ইতিহাস বিচার করে পণ্ডিতগণ ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দ এই সুদীর্ঘ সময়কে এর রচনাকাল হিসেবে নির্দেশ করেছেন। আধুনিক গবেষকগণ অবশ্য এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে গ্রন্থটিকে আরও আধুনিক রচনা বলে সিদ্ধান্ত করে ০-২০০ খ্রিস্টাব্দ সময়কে এর রচনাকাল হিসেবে নির্দেশ করেছেন।

এখন নির্বাচিত কয়েকটি বিষয়ে ‘মনুসংহিতা’-তে উপদিষ্ট নির্দেশিকাগুলির তুল্যমূল্য আলোচনা করা যাক। মনু সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়ে চলেছেন যে দুটি নীতির জন্য তাদের মধ্যে একটি হল ব্রাহ্মণতোষণ। ব্রাহ্মণ্যস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার নির্লজ্জ প্রয়াস ‘মনুসংহিতা’-তে সুপ্রচুর। মনু গুণ ও কর্মের নিরিখে যেকোনো বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টত্বর কথা বললেও ব্রাহ্মণকে জন্ম মাত্রই শ্রেষ্ঠ বলেছেন (মনুসংহিতা, ১/৯৯)। ব্রাহ্মণ যদি অপরের অর্থ গ্রহণ করেন, অন্যের অন্ন ভোজন করেন, পরের বসন পরিধানও করেন তাতেও তাঁর কোনো অন্যায় হয় না যেহেতু এই জগতে যত ধনসম্পত্তি আছে তা সবই ব্রাহ্মণের নিজ ধনের তুল্য (মনুসংহিতা, ১/১০০-১০১)। আসলে যারা লোভী ও পরশ্রীকাতর ব্রাহ্মণ তাদের স্বার্থ ও সামাজিক অবস্থান সুরক্ষিত করা হল।

২/১৩৫ শ্লোকে বলা হয়েছে, একশবছর বয়স্ক একজন ক্ষত্রিয় দশবছর বয়স্ক একজন ব্রাহ্মণের প্রতিও পিতার মতো আচরণ করবে। অতএব বাকি বৈশ্য ও শূদ্রের কথা বলাই বাহুল্য। এতে করে ব্রাহ্মণের প্রতি বাকি তিন বর্ণের আনুগত্য যেমন প্রতিষ্ঠিত হল তেমনি শাসনযন্ত্রের যারা নিয়ন্ত্রক সেই ক্ষত্রিয়দের বদান্যতাও আদায় করা গেল।

রাজতান্ত্রিক শাসন পরিকাঠামোতে যুদ্ধবিগ্রহ নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং তৎসম্পর্কিত বিচার পরামর্শ ছিল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সঠিক মন্ত্রণার দ্বারা স্থিরিকৃত যুদ্ধ বা সন্ধিনীতির ওপর নির্ভর করে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও বিস্তার। এক্ষেত্রেও মনু ব্রাহ্মণের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন। সন্ধি-বিগ্রহাদির বিষয়ে রাজা অন্যান্য মন্ত্রীগণের অভিপ্রায় জানার পর সবশেষে বিশিষ্ট ধার্মিক বিদ্বান ব্রাহ্মণের সঙ্গেই তিনি গোপনে মন্ত্রণা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন (মনুসংহিতা, ৭/৫৭-৫৯)। বিচার ব্যবস্থাতেও ব্রাহ্মণের প্রায় একই রকম প্রাধান্য লক্ষণীয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের পরিচালন ক্ষমতা ঘুরপথে কিছু ব্রাহ্মণের করায়ত্ত ছিল।

ব্রাহ্মণ কোনো গুপ্তধন লাভ করলে পুরোটাই তার নিজের হত। কিন্তু রাজাও যদি গুপ্তধন পান তবে তার অর্ধেক ব্রাহ্মণের প্রাপ্তি ছিল (মনুসংহিতা, ৮/৩৭-৩৮)। ব্রাহ্মণের আর্থিক স্বাধীনতার একটা ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

শাস্তির ক্ষেত্রেও আজব বৈষম্য। মনু ব্রাহ্মণের জন্য যতটা সম্ভব লঘু দণ্ডের বিধান দিয়েছেন। তাদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের কোনো বিধান নেই। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই ব্রাহ্মণদের প্রধান ও একমাত্র কাজ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সমাজের সবচেয়ে শিক্ষিত শ্রেণি। আর সমাজের শিক্ষিতরাই পথপ্রদর্শক হন। উচ্চশিক্ষিত শ্রেণির মতাদর্শ ও জীবনদর্শন সমাজের একটি বৃহত্তর অংশে প্রভাব ফেলে। যেকোনো সময়ের জন্য একথা প্রাসঙ্গিক। অথচ মনু এই শ্রেণিটির জন্যই পাইয়ে দেওয়ার নীতি প্রণয়ন করেছেন। একজন সামাজিক নীতিনির্ধারকের কাছে এইরকম বিশেষ একটি শ্রেণির তোষণ ও পোষণ কোনোভাবেই কাম্য নয়। অতএব ‘মনুবাদ’-এর সমালোচনা কাঙ্ক্ষিত। এই প্রসঙ্গে অধিককথন নিষ্প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে ‘মনুবাদ’ আর ‘ব্রাহ্মণ্যবাদ’-এর উৎকট বিরোধিতার দৌলতে প্রায় সকলেই এই বিষয়ে অল্পবিস্তর অবহিত আছেন।

এবার আসি মুদ্রার অন্য পিঠের গল্পে। আচ্ছা কোনো একজন তথাকথিত ‘ব্রাহ্মণ্যবাদ’ বিরোধী বলতে পারেন, ভারতবর্ষের গল্পসাহিত্যেও ব্রাহ্মণরাই কেন দরিদ্র আর লোভী হয়? গল্পে গোরুও গাছে উঠতে পারে কিন্তু ব্রাহ্মণের অভাব কখনও ঘোঁচে না। চাল কলার প্রত্যাশা তার থেকেই যায়। এর কারণ হল ব্রাহ্মণের বৃত্তির অভাব। মনু ব্রাহ্মণের কাজ নির্দেশ করেছেন- অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ (মনুসংহিতা, ১/৮৮)। ‘মনুসংহিতা’-রও কমপক্ষে ২০০ বছর আগে কৌটিল্যও ব্রাহ্মণদের প্রায় একই কাজ নির্দেশ করেছেন(কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ১/৩/১)। অর্থাৎ সভ্যতার সূচনালগ্নের কিছুটা পর থেকেই ব্রাহ্মণদের আয়ের উৎস হল অধ্যাপনা ও যাজন। তবে সকল ব্রাহ্মণ অধ্যাপনা করবার মতো বিদ্বান হতেন না। ফলে রাজার পুত্রদের পড়ানোর মতো লোভনীয় পদ ব্রাহ্মণ মাত্রই পেতেন না। আবার রাজপরিবার বা শাসনযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ কর্তৃক প্রণীত নিয়মের বেড়াজালে পড়ে শূদ্ররা অর্থাৎ সমাজের বেশিরভাগ মানুষ শিক্ষালাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এরফলে ছাত্র সংখ্যাও ছিল সীমিত। অতএব অধ্যাপনা সকল ব্রাহ্মণের বৃত্তি হতে পারেনি। আরও মজার ব্যাপার হল, যে অধ্যাপক বেতন নিয়ে অধ্যাপনা করতেন তিনি নিন্দিত ও নিকৃষ্ট বলে বর্ণিত হয়েছেন (মনুসংহিতা, ৩/১৫৬)। হাতে রইল যাজন। প্রাসঙ্গিক কারণেই যজ্ঞপদ্ধতি ও আড়ম্বর বাড়তে থাকে এবং ছলে-বলে-কৌশলে সকল স্তরের মানুষের ওপর যজ্ঞ করবার বিধান চাপিয়ে দেওয়া হতে থাকে। কিন্তু এতেও সমাজের সকল ব্রাহ্মণের জীবিকা সুনিশ্চিত হয়নি। কারণ পৌরোহিত্য করবার মতো শাস্ত্রজ্ঞান বা গ্রহণযোগ্যতা সকল ব্রাহ্মণের ছিলনা। অগত্যা বিকল্প বৃত্তির সন্ধান। পড়ে রয়েছে প্রতিগ্রহ অর্থাৎ অন্যে দান করলে তার গ্রহণ। কিন্তু দান মানুষের ইচ্ছাধীন। আবার শাস্ত্রনির্দিষ্ট জীবিকার অন্য পথও আর নেই। স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণকে দান যে কতটা পুণ্যের তার প্রচার শুরু হল। সুনির্দিষ্ট জীবিকার অভাবে আপামর ব্রাহ্মণের ন্যূনতম আয় নিশ্চিত করবার এই সকল অন্যায় আবদারে নাজেহাল সমাজের কাছে ব্রাহ্মণমাত্রেরই ভাবমূর্তি নষ্ট হতে থাকে।

অথচ বাকি তিন বর্ণের সুনির্দিষ্ট জীবিকা ছিল। ক্ষত্রিয়গণের হাতে ছিল রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য। বৈশ্যগণের কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য ছিল ভীষণ অর্থকরী জীবিকা।‘মনুসংহিতা’ রচনার সময়ে কৃষিই ছিল আর্থ-সামাজিক ভিত্তি। আবার ঐ সময়ে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক আদানপ্রদান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অর্থাৎ মনুর ব্যবস্থিত বৃত্তির সুবাদে বৈশ্যরা ছিল স্বচ্ছল। শূদ্রদের প্রতি মনুর দৃষ্টিভঙ্গি বেশ বিতর্কিত। তাহলেও তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থাপনাতে মনু কোনো কার্পণ্য করেননি। দ্বিজাতি সেবার পাশাপাশি শূদ্রদের কারুকর্ম ও শিল্পকর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (মনুসংহিতা, ১০/১০০)। সমসাময়িক ইতিহাস বহুপ্রকার নতুন নতুন শিল্পকর্মের কথা বলে। যেমন- ‘বসকার’ (বাঁশের কারিগর), ‘কোনাচিক’ (কঞ্চির কারিগর), ‘মালাকার’ (মালা গাঁথা ও বাগানের পরিচর্যা করা), ‘সোবাসক’ বা ‘গধিক’ (সুগন্ধী প্রস্তুতকারক), ‘দন্তকার’ (গজদন্তশিল্পী), ‘সুবর্ণকার’ (স্বর্ণশিল্পী), ‘মণিকার’ (মূল্যবান পাথর দিয়ে অলংকার প্রস্তুতকারক), ‘রঙ্গকার’ (কাপড় রঙ করবার কারিগর) ইত্যাদি। অর্থাৎ ঐ সময়ে শূদ্রদেরও বহু জীবিকা ছিল। শুধু তাই নয়, ভৃত্যরূপ শূদ্রের ভালোভাবে দিনযাপনের জন্য তার কর্মনৈপুণ্য ও পরিবারের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে বেতন ব্যবস্থার কথাও মনু বলেছেন (মনুসংহিতা, ১০/১২৪)।

কিন্তু অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত ব্রাহ্মণের জীবিকার উপায় মনু স্পষ্ট করেননি। বৃত্তির অভাবে সিংহভাগ ব্রাহ্মণ বর্ণব্যবস্থার গণ্ডিকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন। তাঁদের ক্ষুন্নিবারণের প্রচেষ্টাও সমালোচিত হয়েছে। বর্ণব্যবস্থার বিপরীতে গিয়ে যাঁরা অন্যান্য কাজকে জীবিকা করেছেন মনু তাঁদের সরাসরি নিন্দা করে তাঁদেরকে নিকৃষ্ট শ্রেণির বলেছেন (মনুসংহিতা, ৩/১৫০-১৬৬)। যেমন- ‘স্তেন’ অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ চোর। তাহলে জীবিকার তাড়নায় ব্রাহ্মণেরা চৌর্যবৃত্তিও গ্রহণ করেছিল। ‘নাস্তিকবৃত্তি’- পরলোক ইত্যাদি আস্তিক সিদ্ধান্ত মানতেন না এমন ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ সকল ব্রাহ্মণ ধর্মান্ধ বা গোঁড়া ছিলেননা। ‘অনধীয়ান’- যিনি বেদাধ্যয়ন করেননি বা অধ্যয়ন করলেও তা আয়ত্ত করতে পারেননি। তাহলে সব ব্রাহ্মণ বেদ পড়তেন এ ধারণা ভুল। কারণ বেদ পড়লেই অধ্যাপনার মতো যোগ্যতা অর্জন সবার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। যে ব্রাহ্মণ বহুলোকের হয়ে যাজন করে সেও নিন্দিত। যে যাজন বেশকিছু ব্রাহ্মণের অন্নের ব্যবস্থা করছিল তাতেও বাধা পড়ল। অর্থাৎ অনেকের পৌরোহিত্য করে বেশি উপার্জনের পথও সম্ভবত বন্ধ ছিল। ‘চিকিৎসক’- যে ব্রাহ্মণ বৈদ্য বা ওষুধবিক্রয়কারী। চিকিৎসা সকলের জন্য প্রয়োজনীয় একটি বিষয় হলেও, সমাজের তাতে উপকার হলেও যেহেতু একজন ব্রাহ্মণ সেখানে উপার্জনের চেষ্টা করছে কেবল সেই কারণেই তারা শাস্ত্রকার কর্তৃক সমালোচিত। ‘মাংসবিক্রয়ী’- যে ব্রাহ্মণেরা মাংস বিক্রয় করেন। সহজেই অনুমেয় সেই ব্রাহ্মণেরা সমাজে কিরকম বিদ্রুপের সম্মুখীন হতেন। ‘বিপণন’- যে ব্রাহ্মণ নিষিদ্ধ পণ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। অর্থাৎ জীবিকার অভাব অনেক ব্রাহ্মণকেই গর্হিত কর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য করত।‘পশুপাল’- যে ব্রাহ্মণ জীবিকার কারণে বিভিন্ন পশুপালন করতেন। ‘গণাভ্যন্তর’- যে ব্রাহ্মণ মঠাদিতে প্রদত্ত জনসাধারণের অর্থে জীবনধারণ করে। তাহলে কি মন্দিরে দান বাবদ প্রাপ্ত অর্থের অধিকারও সাধারণ ব্রাহ্মণগণের ছিলনা? যদি তা সত্যি হয় তাহলে ‘ব্রাহ্মণ্যবাদ’-এর নামে গুটিকয়েক ক্ষমতাভোগকারী ব্রাহ্মণের জন্য জীবনসংগ্রামে লড়াই করে যাওয়া অধিকাংশ ব্রাহ্মণের ভাবমূর্তির অপব্যাখ্যা হচ্ছে।‘কুশীলব’- অভিনয়ের মাধ্যমে উপার্জন। কিছুদিন আগে পর্যন্তও এই জীবিকা সমাজে সমালোচিত হত। অতএব সেই সময়ের ব্রাহ্মণগণ কী পরিমাণ নিরুপায় ছিলেন তা বুঝতে অধিক বেগ পেতে হয় না। ‘বৃষলীপতি’- যে ব্রাহ্মণ শূদ্রা নারীকে বিবাহ করেছেন। ব্রাহ্মণবিরোধীরা যতই অস্পৃশ্যতার গল্প শোনান না কেন, উল্টো ছবিও যে ছিল তা অস্বীকার করতে পারবেন না। সাধারণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে শূদ্রা বিবাহের উদারতা ও সাহস ছিল। ‘শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব’- যিনি শূদ্রের কাছে অধ্যয়ন করেন এবং শূদ্রকে অধ্যয়ন করান। বিষয়টি বেশ চিত্তাকর্ষক। তাহলে শূদ্র মাত্রই শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। অনেকে অধ্যাপনার মতো ব্যুৎপত্তিও লাভ করতেন। আর সব শিক্ষিত ব্রাহ্মণই শূদ্রবিরোধী ছিলেন না। নতুবা শূদ্রকে অধ্যয়ন করাতেন না। তাহলে কি শূদ্র জাগরণের বীজ ব্রাহ্মণগণের হাতেই বপিত হয়েছে? ‘সোমবিক্রয়ী’- ঔষধের জন্য বা যাগের জন্য যে ব্রাহ্মণ সোমলতা বিক্রয় করেন। তাহলে শুধু শূদ্র কেন, ক্ষমতা বা অর্থহীন ব্রাহ্মণেরও সোমপানের অধিকার ছিলনা। ‘তৈলিক”- তেলি। আসলে নির্দিষ্ট সুনিশ্চিত উপার্জনের উপায়ের অভাবে ব্রাহ্মণরা যুগে যুগে জর্জরিত। বিচিত্র জীবিকাতেও যথেষ্ট আয়ের অভাবেই ব্রাহ্মণ দরিদ্র। আর চাওয়া পাওয়ার সাংসারিক জালে আবদ্ধ দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্বাভাবিক নিয়মেই লোভী। সেই লোভ পূরণের বাসনায় ব্রাহ্মণ কখনও ধূর্ত আবার কখনও কপট।

‘ব্রাহ্মণ্যবাদ’-এর বিরোধীগণ বলবেন এগুলি কয়েকটি ব্যতিক্রম মাত্র। ব্যতিক্রমকে উদাহরণ হিসেবে দেখিয়ে যা প্রমাণের চেষ্টা চলছে তা নিরেট মিথ্যা। এঁনাদের এঁদের পরিচিত ভাষাতেই উত্তর দিতে চাইছি। বর্তমানে গণতন্ত্রের সুবাদে এবং সুসংবদ্ধ সংবিধানের আশীর্বাদে সকল জাতির স্বার্থ বেশ সুরক্ষিত। তবুও মাঝেমধ্যেই কয়েকজন দুর্বৃত্ত সাংবিধানিক নিয়ম লঙ্ঘন করে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া কোনো জাতির মানুষের ওপর যে কারণেই হিংসা করুক না কেন তা জাতিবিদ্বেষ হিসেবেই বিবেচিত হয়। কখনোই সেটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে বিচার করা হয় না। দুর্বৃত্ত যে জাতিরই হোক না কেন অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্রাহ্মণ সমালোচিত হন। কিন্তু কোনো ব্রাহ্মণ যখন অন্য জাতিতে বিবাহ করছেন, অন্য জাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব করছেন, তাদের বাড়িতে অন্ন গ্রহণ করছেন, অধ্যাপনা বা পৌরহিত্য ছাড়া অন্য কাজ করছেন তখন কেন তাঁরা প্রশংসিত হচ্ছেন না? অথচ আজকের সমাজে এটাই নিত্যদিন ঘটে চলেছে। আজকের ব্যতিক্রমী ঘটনার ওপর ভিত্তি করে যদি ব্রাহ্মণ সমালোচিত হতে পারেন তবেমনুরসময়েরঐ ব্যতিক্রমী ঘটনার জন্য তাঁদের প্রশংসাতে দোষ হবে কেন? বাস্তব চিত্র আরও কঠিন। যদি কোনো ব্রাহ্মণ অন্য জাতিতে বিবাহ করেন তবে কোন যাদুমন্ত্রে জানিনা অন্য জাতির লোকেরাই তাঁদের কোনো রকম পৌরোহিত্যকর্মে ঐ ব্রাহ্মণকে আর আমন্ত্রণ করেন না। তখনও কিন্তু কোনো বিরোধীই উচ্চবাচ্য করেন না। তাহলে কি কেবলমাত্র বিরোধিতার জন্যই ব্রাহ্মণ বিরোধিতা চলছে? ভেবে দেখবার সময় হয়েছে।

এতো গেল সামাজিক পরিস্থিতি ও মানসিকতার কথা। সমসাময়িক ইতিহাসের দিকে নজর দেওয়া যাক। ১৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মৌর্যবংশের শেষ শাসক বৃহদ্রথকে ক্ষমতাচ্যূত করে মগধের সিংহাসনে বসেন। বিভিন্ন তথ্যসূত্রে পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণ হিসেবেই বর্ণিত। সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত আয় সহায়ক বৃত্তির অভাবই ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্রকে ক্ষাত্রবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করেছিল কীনা সে প্রশ্ন আবারও রইল। যাই হোক না কেন, পূর্বে আলোচিত সিদ্ধান্ত অনুসারে পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সিংহাসনে আরোহণের সময়েই আসলে ‘মনুসংহিতা’ রচনা শুরু হয়েছিল। আবার পৌরাণিক সাক্ষ্য মেনে নিলে দশজন শুঙ্গ শাসক মোট একশ বারো বছর ক্ষমতায় ছিলেন। অর্থাৎ প্রায় ৭৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত শুঙ্গদের শাসন স্থায়ী ছিল। সুদীর্ঘ এই ব্রাহ্মণ বংশীয় শাসনের আবহের চিত কোনো সামাজিক নীতিনির্ধারক গ্রন্থে ব্রাহ্মণদের সামাজিক স্বার্থ বিশেষভাবে সুরক্ষিত হবে-

এটাই স্বাভাবিক। কারণ প্রাচীন ভারতের প্রায় কোনো রচনাই রাজশক্তির প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেনি।

লক্ষ্য করলে আরও দেখা যাবে, ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৫০০ বছরে ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহত্তর অংশে কোনো বড় রাজশক্তি দীর্ঘকাল শাসন করতে পারেনি। এই সময়ে যে বিভিন্ন শক্তি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করছিল তাদের মধ্যে গ্রিক, শক, ইউয়ে-ঝি ইত্যাদির মতো মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত গোষ্ঠীগুলিও ছিল। তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে শুধু বৈদেশিক শক্তি কেন, অন্যান্য শাসক শক্তিগুলির বেশির ভাগই তথাকথিত বৈদিক পরম্পরার প্রতি আকর্ষিত হননি বা সেসম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। হয়তো তাঁরা বৈদিক বিশ্বাসের বিরোধিতা করেননি। কিন্তু রাজশক্তির আগ্রহের বিষয়না হওয়ায় তার প্রচারও প্রসার মন্দীভূত হতে থাকে। বৌদ্ধ বা জৈনরা যে ধরণের রাজানুকূল্য পেতে থাকেন, বেদপন্থীরা তা থেকে বঞ্চিত হতে থাকেন। এরও আগে অর্থাৎ মৌর্যযুগেও বৈদিকেতর ধর্মই রাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। ফলে আলোচ্য যুগে হয়তো বৈদিক পরম্পরার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। সেই কারণেই হয়তো দীর্ঘ মৌর্যযুগেও যার অস্তিত্ব বিরল সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো রাজনৈতিক গুরুত্বযুক্ত অথচ বৈদিক যজ্ঞের উল্লেখ শুঙ্গদের আমল থেকেই দেখতে পাই। পুষ্যমিত্র শুঙ্গের ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ যিনি অযোধ্যা অঞ্চলের শাসক সেই ধনদেব জানিয়েছেন যে পুষ্যমিত্র দুটি অশ্বমেধ যজ্ঞকারী। বৈদিক ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসকে সমাজে আবার একবার প্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টা খুব সম্ভবত শুরু হয়েছিল। বোধকরি এইরকম আবহে এবং উদ্দেশ্যে ‘মনুসংহিতা’-র মতো স্মৃতি গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ। ফলতসেখানেবর্ণব্যবস্থায় ব্রাহ্মণের সর্বোচ্চ স্থান ভীষণ স্বাভাবিক।বৈদিকব্যবস্থাপনাকে অলঙ্ঘ্য ও অবশ্যপালনীয় করবার প্রয়াস স্বরূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৃহীত নীতিগুলি ক্রমশ জটিল, সম্প্রদায়স্বার্থনির্ভর, পক্ষপাতদুষ্ট ও অমানবিক হয়েছে।

অপর যে কারণের জন্য মনু বারেবারে সমালোচিত হচ্ছেন সেটি হল নারী জাতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। তবে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে মনুর নারীদের জন্য গৃহীত নীতিগুলিতে বিতর্কের অবকাশ থেকে যায়। নারীবাদীরা অবশ্য আলোচ্য বিষয়ে প্রায় প্রতিনিয়তই বিচার, বিমর্শ, তর্জমা করেই চলেছেন। তবুও কয়েকটি বিষয় এখানে আলোচিত হবে।

মনুতাঁর ‘মনুসংহিতা’ গ্রন্থে সমাজের প্রত্যেকের অধিকার সুনিশ্চিত করার গুরুদায়িত্ব পালনে প্রয়াসী হয়েছেন। আবার সৃষ্টির শুরু থেকেই পুরুষ ও নারী- এই দুটিই সমাজের একমাত্র এবং অকৃত্রিম একক। অথচ নারী-পুরুষের সমন্বয়ে সৃষ্ট সমাজের নীতি নির্ধারণে মনু নারীর স্বাতন্ত্র্য হরণের কথা বললেন। ‘অস্বতন্ত্রাঃস্ত্রিয়ঃকার্যাঃ…’ (মনুসংহিতা, ৯/২) অর্থাৎ দিনে বা রাতে, ধর্মাচরণে বা আন্যান্য বিষয়ে নারীকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান পুরুষের অনুচিত। ‘…নস্ত্রীস্বাতন্ত্র্যমর্হতি’ (মনুসংহিতা, ৯/৩)–স্ত্রীরা স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য নয়। কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করবে। ‘…নভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্’ (মনুসংহিতা, ৫/১৪৮) এখানেও নারীর স্বাধীনতা হরণেরই নির্দেশ। অথচ বিগত কয়েক শতাব্দীর পৃথিবীর ইতিহাসে চোখ রাখলে দেখা যাবে, যে দেশের নারীশক্তির স্বার্থক অগ্রগতি যত বেশি সে দেশের বিকাশের হারও ততটাই উঁচুর দিকে। একজন নীতিপ্রণেতা কী করে লিঙ্গবৈষম্যের বীজ বপন করতে পারেন! সমাজে শুধু পুরুষের উন্নতি হলে বা কেবলমাত্র পুরুষের অস্তিত্ব বজায় থাকলে আদৌ সমাজ বা সভ্যতার অস্তিত্ব থাকবে তো! তাই মনুর এই ধরনের বক্তব্যগুলি বিস্ময়কর।

মনুর মতে বিবাহ ও সন্তান উৎপাদনই নারীদের মূল কর্ম। বিবাহ ও গর্ভধারণের মধ্যেই নারীত্বের স্বার্থকতা। যেহেতু গর্ভধারণের জন্যই নারীর সৃষ্টি (মনুসংহিতা, ৯/৯৬)। কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের জন্য ‘নিয়োগপ্রথা’-র মতো ঘৃণ্য ব্যবস্থাতেও মনুর সম্মতি লক্ষ্যণীয়। কোনো ব্যক্তি অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার স্ত্রী গুরুজনদের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে সগোত্রীয় কোনো পুরুষের দ্বারা পুত্র উৎপাদন করবে (মনুসংহিতা, ৯/১৯০)। উল্লেখ্য, শুধু সন্তান নয় বরং পুত্র সন্তান উৎপাদনেই বার বার জোর দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া মনু বাল্যবিবাহকে অনুমোদন দিয়েছেন (মনুসংহিতা, ৯/৯৪)। নারী মাত্রই স্খলিত ও দূষিত চরিত্র তা প্রমাণে বহুবার প্রয়াস করেছেন। স্ত্রীলোকেরা পুরুষ মাত্রই আসক্ত হয় এবং সেক্ষেত্রে পুরুষের বয়স বা রূপ কোনোটাই বিবেচ্য হয় না। নারীগণ ‘পুংশ্চলী’ অর্থাৎ দৃষ্টিপথে আগত যেকোনো পুরষের সাথে সম্ভোগের চিন্তায় এদের চিত্ত এতটাই চঞ্চল হয় যে স্বামীর প্রতিও বিরূপ হয়ে ওঠে (মনুসংহিতা, ৯/১৪-১৫)। এমনকি মা, বোন বা কন্যার সাথেও নির্জন গৃহে পুরুষকে বাস না করবার বিধান দেন (মনুসংহিতা, ২/২১৫)। নারীরা স্বভাবতই পুরুষের মনকে কামের দ্বারা কলুষিত করে (মনুসংহিতা, ২/২১৩)। নারীজাতির এহেন নীচ ভাবমূর্তি চিত্রণ একেবারেই কাম্য নয়। নারীর আবেদনে যে পুরুষেরা আকৃষ্ট হচ্ছে তারাও সমান দোষী। এক হাতে তালি আজ পর্যন্ত বাজেনি। অতএব মনুর কঠোরতম সমালোচনা ভবিতব্য।

কিন্তু এর থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে মনু নারীবিদ্বেষী। মনুপ্রণীত সকল নীতি নারীর স্বার্থবিরোধী ছিল না। এর বহু প্রমাণ রয়েছে যেগুলি সচেতন বা অচেতন ভাবেই অনালোচিত। যেমন- ৯/১৩০ শ্লোকে মনু পুত্র ও কন্যাকে সমান বলেছেন। পুত্র আর নিজের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। আর কন্যা পুত্রের সমান। অর্থাৎ পুত্র ও কন্যার মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। নারী-পুরুষের সমান অধিকারের বীজ এখানেই লুকিয়ে রয়েছে।

মনু ব্যভিচার দোষদুষ্ট নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই শাস্তির বিধান দিয়েছেন। কোনো নারী পরপুরুষের সাথে মিলিত হলে তাকে বহুলোকের সামনে কুকুরকে দিয়ে খাওয়ানোর কথা বলেছেন। আর যে পুরুষটির সাথে মিলিত হয়েছিল তাকে তপ্ত লোহার শয্যায় শুইয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর কাঠ নিক্ষেপ করতে হবে যতক্ষণ না সে ভস্মিভূত হচ্ছে (মনুসংহিতা, ৮/৩৭১-৩৭২)। অতএব পুরুষরা কিন্তু শাস্তির বাইরে ছিল না।

এছাড়া মনু বহু উক্তিতে নারীর প্রতি সুউচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তাঁর মতে যে বংশে নারী সমাদৃত হন সেখানে দেবতারাও প্রসন্ন হন। যেখানে নারীর সমাদর নেই সেখানে সকল ধার্মিক ক্রিয়া নিস্ফল। গৃহের সকল নারীর সুখে শ্রীবৃদ্ধি, অন্যথা শ্রীহানি (মনুসংহিতা, ৩/৫৬-৫৭)। গৃহে শ্রী ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই (মনুসংহিতা, ৯/২৬)। মা, দিদি বা বোন- প্রত্যেকের প্রতি মাতৃবৎ আচরণই বিধেয় (মনুসংহিতা, ২/১৩৩)। এসবই নারীজাতির প্রতি তাঁর অগাধ সম্মানের নিদর্শন।

মনু নারীর স্বাতন্ত্র্য হরণের যে সকল বিধান দিয়েছেন তা সম্ভবত পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভাবে ভাবিত হয়ে। কারণ ‘মনুসংহিতা’ যে সময়ের রচনা তখন সমাজজীবনের ভিত্তি ছিল পরিবার। আর পরিবারগুলি ছিল যৌথ ও পিতৃতান্ত্রিক। যদিও দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘদিন সন্তানের নামকরণের সাথে মাতৃপরিচয় যুক্ত করার রীতি ছিল। সাতবাহন শাসকগণ এর সর্বজনবিদিত উদাহরণ। যাইহোক না কেন, পিতৃতান্ত্রিক পুরুষশাসিত সমাজ কখনোই নারীস্বাধীনতা বা নারী অগ্রগতি চায়নি। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হারানোর ভয় পুরুষজাতির মনে জাঁকিয়ে বসেছিল। মনুর নারী স্বাতন্ত্র্য খর্বের প্রয়াস পুরুষের সেই ভয়ের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে।

মনুর বদনাম যে তিনি নারীদের কেবল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে দেখেছেন। যদি সমসাময়িক ইতিহাসের দিকে তাকাই তবে মনুর এই বদনামও বেশ কিছুটা লাঘব হতে পারে। ‘মনুসংহিতার’ রচনাকাল হিসেবে যে ৪০০ বছর কে নির্দেশ করা হয়েছে সে সময়ের আর্থ সামাজিক ভিত্তি ছিল কৃষি। এই সময়ে কৃষির উন্নতি ও প্রসার ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যে কৃষি দীর্ঘকাল উত্তর ভারত ও গাঙ্গেয় অঞ্চলের প্রধান বৃত্তি ছিল তা ক্রমশ দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতে প্রসারিত হয়। নতুন নতুন কৃষি উপকরণ ব্যবহারের নিদর্শন সুস্পষ্ট। তক্ষশিলা থেকে লাঙল, কোদাল, দা, মাটি কোপানোর যন্ত্র, কুঠার, কুড়াল ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলি অধিকাংশই লৌহ নির্মিত। সাঁচী থেকে লাঙলের ফলা পাওয়া গেছে। ফলে কৃষিকর্ম অনেক উন্নত ও সহজ হচ্ছিল। পতিত জমিকে কর্ষণ করে নতুন চাষযোগ্য জমি তৈরির প্রবণতা ক্রমশই বাড়ছিল। শুধু তাই নয় জমি ও জলবায়ুর বৈচিত্র অনুসারে ফসলেও বৈচিত্র দেখা যায়। যেমন- ‘শালি’, ‘কুমুদভণ্ডিকা’ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির ধান, আখ, বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যের কালো মাটিতে উৎপন্ন তুলো, গোলমরিচ ইত্যাদি। কৃষির উন্নতির ফলে কৃষিজাত পণ্যের ওপর ভিত্তি করে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কও বাড়তে থাকে। তুলো থেকে তৈরি কাপড় (বিশেষ করে ‘মসলিন’), গোলমরিচ প্রভৃতির চাহিদা বিদেশের বাজারে ব্যাপক বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আরও বেশি জমি চাষের জন্য, পতিত জমিকে চাষযোগ্য করার জন্য, ভিন্ন রকম ফসল চাষের জন্য বা কৃষিজাত পণ্যগুলিকে সঠিক সময়ে বাজারে পৌঁছোনোর জন্য প্রচুর লোকবলের চাহিদা বাড়তে থাকে। পরিবারগুলি সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন অনুভব করে। দুর্ভাগ্যক্রমে নারীরাই সন্তানধারণ করতে পারেন, পুরুষরা নয়। অতএব জনসংখ্যা বৃদ্ধিরূপ সভ্যতা ও যুগের চাহিদার বিপুল প্রত্যাশার চাপ নারীজাতির ওপর এসে পড়ে। আর পুত্রসন্তানের চাহিদা কেন? কারণ কৃষির বা বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত কাজগুলি এতটাই শ্রমসাধ্য যে তা একজন পুরুষের পক্ষে যতটা সহজ একজন নারীর পক্ষে ততটা নয়। ফলত সন্তানধারণ, পতিসেবা ও গৃহকর্ম নারীর জন্য কর্তব্য। কারণ যুগের চাহিদাকে অস্বীকার করা মনুর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সুতরাং সব শেষে আবারও উল্লেখ্য যে, দোষ-গুণ মিলিয়ে মনু বা ‘মনুবাদ’। মনু প্রণীত নীতির প্রতি ইতি বা নেতিবাচক একগুঁয়েমি অনভিপ্রেত। সমসাময়িক ইতিহাস, যুগের চাহিদা এবং সর্বোপরি মনু চরিত্রটিকে বাদ দিয়ে ‘মনুবাদ’-কে বাদের খাতায় ফেলে দেওয়া মানে মূর্খের স্বর্গে বাস করা। মনুর নীতির মধ্যে যদি বিন্দু মাত্র নীতিগত সফলতা না থাকত তাহলে ভারতীয় আইন ব্যবস্থায় তার কোনো প্রভাব থাকত না। বছর বছর ধরে বিভিন্ন রাজশক্তি ‘মনুসংহিতা’ প্রদর্শিত পথে শাসন পরিচালনা করে সফল হতেন না। আমরা আধুনিক। অতএব বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচীনের সার গ্রহণ ও অসার বর্জন করে বর্তমানকে আরও নির্ভুল ও নির্ভেজাল করতে হবে। এতেই আধুনিকতার মঙ্গল।

*****

Read More

Author: Sovon Lal Misra

Religion Hindu Manuvad Brahmannwad মনুবাদ ব্রাহ্মণ্যবাদ 14-July-2021 by east is rising