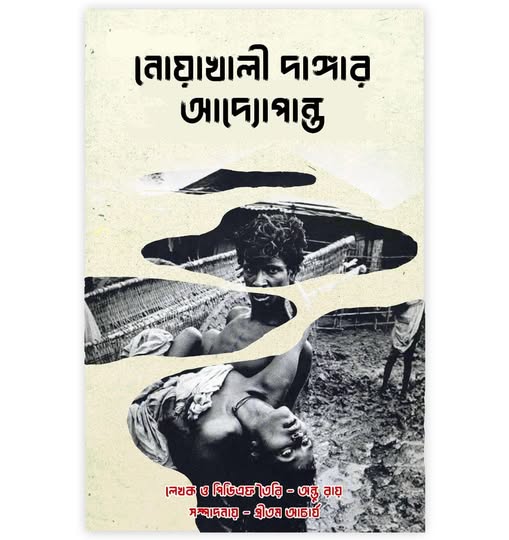

আজ লক্ষ্মী পূজা ১৯৪৬ সালে এই দিনে নোয়াখালী বুকে শুরু হয় এক নির্মম হত্যাকাণ্ড।

বিভিন্ন আর্টিকেল ও কিছু বই থেকে এই হত্যাকাণ্ড নিযয়ে একটি ছোট্ট সংস্করণ তৈরি করেছি এই সংস্করণ থেকে এই ঘটনাটির কিছু হত্যাযজ্ঞ ও গান্ধী ষজির স্বেচ্ছাচারিতা অংশটি তুলে ধরছি।

নােয়াখালির দাঙ্গায় চিত্ত দত্তরায়ের আত্মাহুতি :

শায়েস্তানগরের চিত্ত দত্তরায়ের বাড়ি কয়েক হাজার মুসলমানের দ্বারা আক্রান্ত হলে তিনি তাঁর বৃদ্ধ মা ও সন্তানদের নিজের বন্দুকের গুলিতে হত্যা করে নিজেও গুলিতে আত্মহত্যা করেন। গুলি না থাকায় তার স্ত্রী ও একটি শিশু সন্তান রক্ষা পায়।

সুরেন্দ্র কুমার বোসের বাড়ি আক্রমন :

“এমনই একটি দল স্থানীয় জমিদার সুরেন্দ্র কুমার বোসের বাড়ি আক্রমণ করে। তাঁকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এরপর জনতা সুরেন্দ্রবাবুর কাছারি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেই সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে পালিয়ে আসা অনেক হিন্দুনারী ও শিশু ঐ কাছারি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের অনেকেই আগুনে জ্যান্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়। যারা কোনোক্রমে এই জতুগৃহ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল, তাদেরও কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

রাজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ি আক্রমন-

“অপর একটি দল নোয়াখালির District Bar-এর সভাপতি রাজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ি (করপাড়া গ্রাম) আক্রমণ করে। কিন্তু সেখানে স্থানীয় হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করলে দাঙ্গাকারীরা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। বাধা পেয়ে ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং আশেপাশের হিন্দুগ্রামগুলিতে আক্রমণ চালায়। হিন্দুদের দেবস্থানগুলির পবিত্রতা নষ্ট করে। ইতিমধ্যে রাজেন্দ্রলাল রায় বেগমগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ জানান এবং দ্রুত পুলিশী নিরাপত্তা দাবী করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রশাসনিক কোন সাহায্যই তিনি পাননি।”

“পরদিন সকাল আটটায় এক বিরাট জনতা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ি আক্রমণ করে। কিন্তু রাজেন্দ্রবাবু গুলি চালিয়ে আক্রমণকারীদের হটিয়ে দেন। এভাবে পর পর তিনবার দাঙ্গাকারীরা পিছু হটে যেতে বাধ্য চতুর্থব ↑ সফল হয়। মুসলীম লীগের প্রাক্তন এম. এল. এ. গোলাম সরোয়ারের নির্দেশে আক্রমণকারীরা প্রথমেই রাজেন্দ্রলাল রায়কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এরপর তাঁর পরিবারের সবাইকে এবং সবশেষে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের হত্যা করা হয়। ***

(৫০) Amrita Bazar Patrika. 22-10-46

রাজেন্দ্রলাল রায়ের কাটা মাথা একটি রূপার থালায় সাজিয়ে গোলাম সরোয়ারকে উপহার দেওয়া হয়। গোলাম সরোয়ারের নির্দেশে তাঁরই দুই সেনাপতি রাজেন্দ্রলাল রায়ের দুই সুন্দরী মেয়েকে বিজয়ের পুরস্কার হিসাবে গ্রহণ করে।”

রাজেন্দ্রলাল রায় বা সুরেন্দ্র কুমার বোসকে এভাবে হত্যা করার পিছনে মুসলীম লীগ নেতাদের যে পরিকল্পনা ছিল তা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন

রাজেন্দ্রবাবুর ছোট ভাই অধ্যাপক এম. এল. রায়। ইনি কলকাতার একটি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। তিনি জানিয়েছিলেন,

“মুসলমানরা সমস্ত নোয়াখালিকেই ইসলামে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিল। তাই ওরা বেছে বেছে এমন লোকদেরই প্রথম আক্রমণ করেছিল যাঁরা ওদের বাধা দিতে পারতেন। আমাদের পরিবারের সকলের মৃত্যুর এটাই একমাত্র কারণ।

কিন্তু এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের ভূমিকা ছিল রহস্যজনকভাবে নির্লিপ্ত। পুলিশ কখনোই আক্রান্ত মানুষকে রক্ষা করতে যায়নি, বরং তাদের ‘রক্ষাকর্তা’র ভূমিকা পালন করতে অস্বীকার করেছিল।

সুভাষচন্দ্র বোসের দাদা শরৎচন্দ্র বোস নোয়াখালি ঘুরে সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন,

"No Police help was given to the persons and families attacked though timely appeals for help were made."**

গােপাইবাগের দাসদের বাড়ি :

কয়েক হাজার মুসলমান এই বাড়ি আক্রমণ করে ১৯ জন পুরুষকে নির্মভাবে হত্যা করে। অর্ধমৃত পুরুষদের দেহে আগুন ধরিয়ে দেয়। মহিলাদের ওপর চলে পাশবিক অত্যাচার।

গান্ধীর স্বেচ্ছাচারিতা

নোয়াখালিতে হিন্দুদের এই মুসলমান বর্বরতা থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য গান্ধীজীকে আবেদন জানানো হল। কিন্তু মহাত্মা নোয়াখালি আসতে সম্মত হলেন না। কারণ নোয়াখালি গিয়ে তাঁর 'কর্তব্য' কী হবে 'ঈশ্বর' তাঁকে নির্দেশ দেননি। তাই দাঙ্গ ।পীড়িত মানবাত্মার প্রতি সমবেদনা এবং দুঃখ জানিয়েই তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করলেন।

দিল্লীতে বসে গান্ধীজী যে বিবৃতিটি দিয়েছিলেন তা এখানে তুলে দেওয়া হল : "Ever since I have heard the news of Noakhali, indeed, ever since the blood bath in Calcutta, I have been wandering what my duty is God shall show me the way."**

গান্ধীজী নোয়াখালির হিন্দুদের মুসলমান অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার এক অসাধারণ 'অহিংস' পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। তিনি হিন্দুদের আহ্বান জানালেন “তারা যেন কখনোই অহসায়ভাবে মৃত্যু বরণ না করে। বরং, তাদের উচিত একটিও শব্দ না করে হত্যাকারীর তরোবারির দিকে মাথা এগিয়ে দেওয়া। তাহলেই দাঙ্গা থেমে যাবে।” ধর্ষিতা বা অপহৃতা মেয়েদের কাছে গান্ধীজী আহ্বান জানালেন, তারা যেন তাদের অত্যাচারীদের বাধা না দেয়। কারণ, “মেয়েদের জানা উচিত কিভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সুতরাং খুব সাহসের সঙ্গে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে এবং এর জন্য একটুও শোক করা উচিত নয়। কেবলমাত্র তাহলেই তাদের উপর এই অত্যাচার (ধর্ষণ ও অপহরণ) বন্ধ হবে।" (women must know how to die... women (should) face death bravely and without a murmur. Then only would the terrible killing now going on, stop)**

গান্ধীজীর অহিংসার এই উদ্ভট ব্যাখ্যার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন কংগ্রেস সভাপতি আচাৰ্য্য কৃপালনী। তিনি তখন নোয়াখালির দাঙ্গা কবলিত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করছিলেন। তিনি আহ্বান জানালেন, “গত কয়েকদিন ধরে আমি যা দেখেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে শুধু এইটুকুই বলতে পারি, কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকার কিছু করুক বা না করুক, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙ্গালীর (হিন্দু) আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।” (from what I have seen and heard the day before and yesterday. I am clearly of the opinion that whatever the Government's, provincial or central, may or may not do, every Bengali, male or female, has to defend himself or herself.)**

আচার্য্য কৃপালনী আরও বললেন, “আমি যদিও সম্পূর্ণ অহিংসার বিশ্বাসী, তা সত্ত্বেও রাজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতি আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। প্রত্যেক বাঙালীর সামনে আমি রাজেন্দ্রলাল রায় এবং তাঁর পরিবারের কথা উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরতে চাই যাঁরা দুদিন ধরে লড়াই করে আক্রমণকারী উন্মত্ত জনতাকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। ১

রেফারেন্স

Kripalani: Gandhi-His Life and Thought.

বিনয়ভূষণ ঘোষ : দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও বাঙালী

V. V Nagarkar-Genesis

Amrita Bazar Patrika.(1946)

The Statesman (1946)

Pirzada Foundation of Pakistan

R. C. Majumdar: History of the Freedom Movement. Vol-3

Mcinery Papers. 1976

G. D. Khosla: Stern Reckoning: A Survey of the Events before and following the Partition of India

Bengal Press Advisory Committee Report, 1946 (Oct.)

V. P. Menon Transfer of Power

মূল বই - নোয়াখালী নোয়াখালী

Read MoreAuthor: Animesh Datta MallaBarman

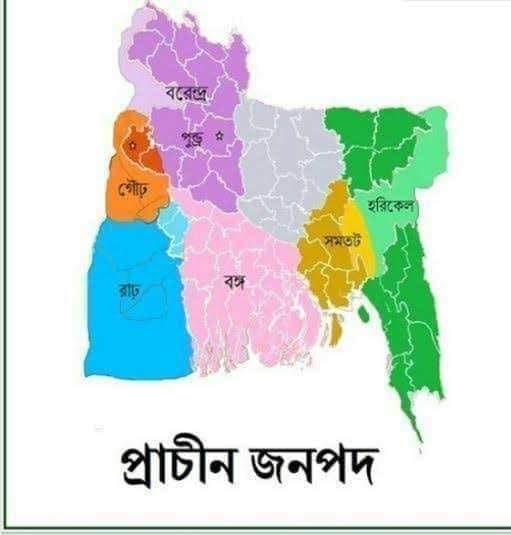

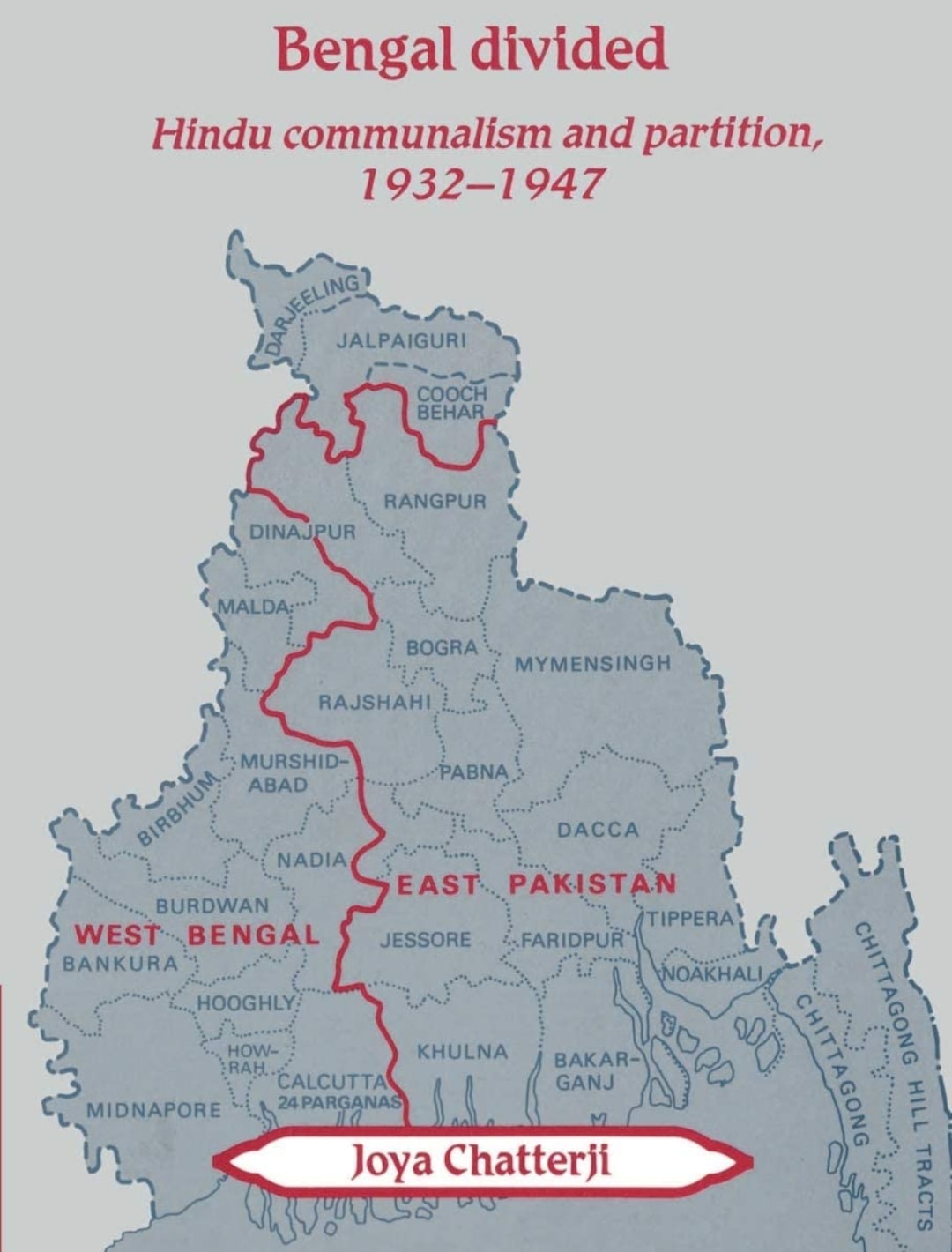

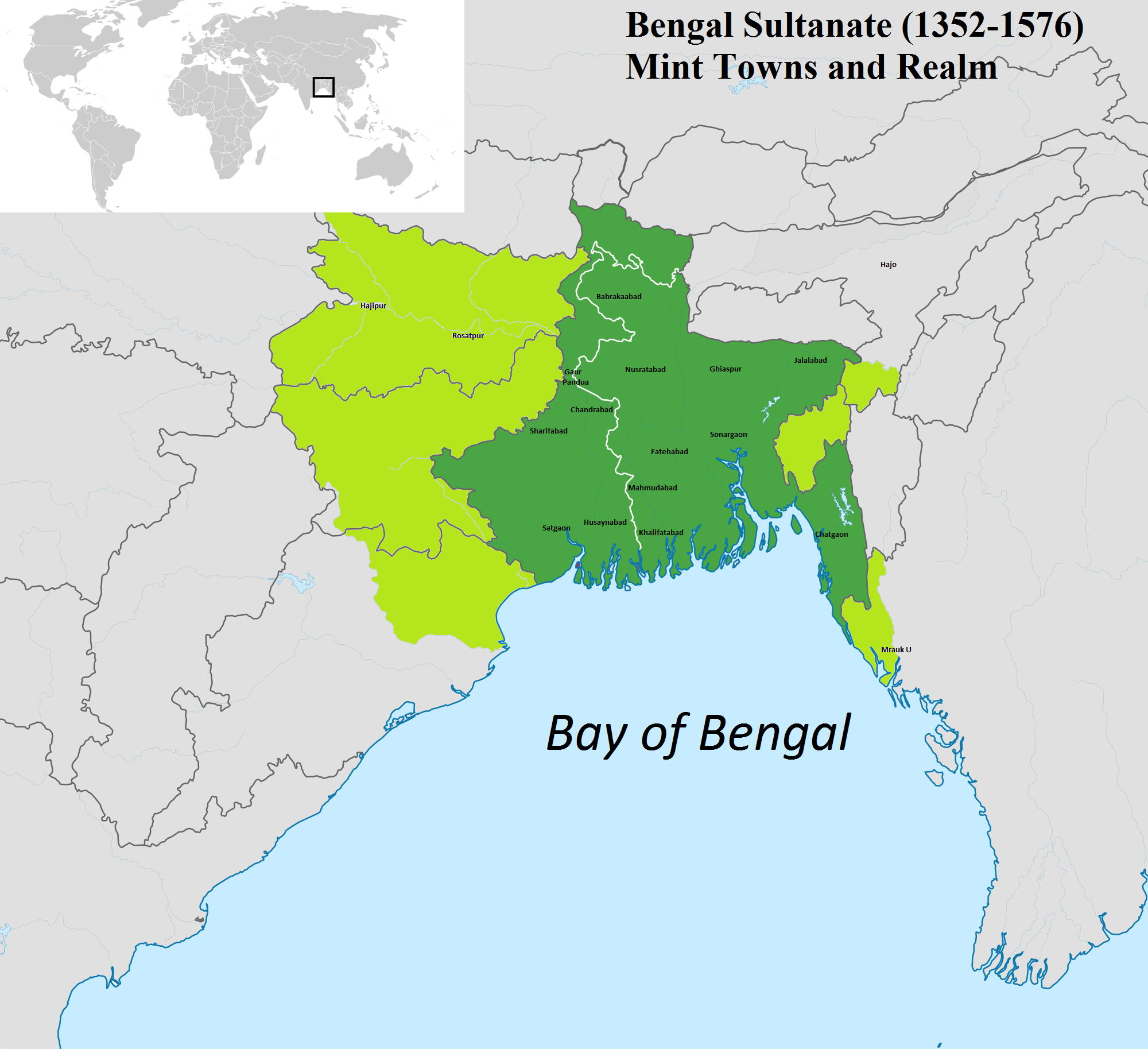

Historical Hindu 30-March-2025 by east is rising১৯৪৬-৪৭ এর বেঙ্গল division কে বাঙ্গালী হিন্দুদের একটা বড় অংশ একটা সাফল্য মনে করে। Hard কমিউনিস্ট বাঙালি হিন্দুকেও দেখেছি, পশ্চিমবঙ্গের আলাদা হয়ে যাওয়াকে একটা achievement ভাবতে। কিন্তু, আদৌ কি তাই?

উত্তর দেওয়ার সময় এসেছে।

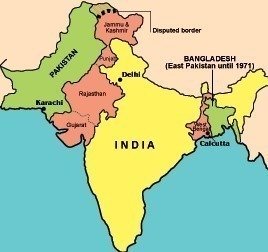

প্রথমেই একটা Crystal Clarity রাখা দরকার - সেটা হল পশ্চিম পা কিস্তান ও পূর্ব পা কিস্তান এক নয়।

১. বর্তমান পা কিস্তানের পশ্চিমে ইরান, উত্তর আফ গানিস্তান অর্থাৎ, বর্তমান পা কিস্তানের ৩ দিকের ২ দিকই ই সলাম ধর্মাবলম্বী দেশ দ্বারা আবৃত। কিন্তু, পূর্ব পা কিস্তান বা, বর্তমান বাং লাদেশের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব ভাগ এবং, যেকোনওদিকে সুদূর সীমান্ত অব্দিও কোনো ই সলাম ধর্মাবলম্বী দেশ অনুপস্থিত। এটা একটা গভীর demographic difference

২. অবিভক্ত বাংলায় হিন্দুরা কোনোভাবেই Minority ছিলনা। ৪৮-৫২ এর Ratio তে, ৪৮ যাদের সংখ্যা তাদেরকে কোনোভাবেই Minority বলা চলেনা।

৩. ১৯৪০ এর দশকে বাংলাভাষী মুস লমানদের হাতে মোটের ওপর অর্থ ছিলনা। তাদের অনেকেই স্বচ্ছল ছিল কিন্তু, উচ্চবিত্ত ছিলনা কেউই। আর্থিকভাবে হিন্দু উচ্চবর্ণের ধারকাছ এও কেউ ছিলনা তারা। শিক্ষায় ও আন্তর্জাতিক Connections একেবারেই ছিলনা তাদের।

৪. ব্রিটিশ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক শক্তির সাথে বাঙালি হিন্দু UC দের সম্পর্ক Way better ছিল যেকোনো মুসম্মান নেতার থেকে।

এগুলো ছিল হিন্দুদের বা, হিন্দু UC দের কিছু sharp edge! তাহলে, এগুলোকে কিভাবে ব্যবহার করা যেত?

১. বাংলায় উগ্র বাংলাবাদ এর প্রচার, এবং বাংলায় বসবাসকারী পাঠান, ইরানি, পাঞ্জাবি মুস দের eliminate করা।

২. হিন্দুস্থানী UC হিন্দুর বাংলায় প্রয়োজন না থাকলেও, খুব সহজেই হিন্দুস্থানী Non UC হিন্দু এবং, কিছুক্ষেত্রে NE এর লোকদের বাংলায় ঢুকিয়ে ২০-২৫ বছরের মধ্যেই অখণ্ড বাংলায় হিন্দু পপুলেশন ৬০% আশেপাশে করে নেওয়া যেত।

৩. এই পুরো process টাকে continue করানোর জন্য রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক যে Connections প্রয়োজন সেটা হিন্দুদের বা, হিন্দু UC দের ছিল।

৪. হিন্দু UC দের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গে যে Movement টা হচ্ছিল, সেটা অনেকটাই ১৯৮০ এর দশকেই বিহার UP তে যাদব, বা রাজস্থান হরিয়ানাতে জাঠ দের উত্থানের সমতুল্য। দুটোই জমিদার শ্রেনীকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে জোতদার (Mid Caste) শ্রেনীর ক্ষমতা দখলের কাহিনী। হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে মূলত Middle Caste জোতদার সম্প্রদায় বিদ্রোহ করেছিল, যারা পূর্বে ই সলাম নিয়েছিল।

এটার একমাত্র এবং, "রামবান" Counter হল, Communism। পূর্ববঙ্গের হিন্দু জমিদার শ্রেণী যদি স্বেচ্ছায় জমিদারি ছেড়ে দিয়ে Communist Movement এ নিজেদের সঁপে দিয়ে, জোতদার মধ্যবর্ণ এর সাথে ভূমিহীন কৃষকদের সফল সংঘর্ষ তৈরি করতে সক্ষম হত তাহলে, তারা বাংলার ক্ষমতা Clean sweep করতো আবার আরেকবার।

**এমনিতেও ব্রিটিশ আমলে যখন ব্যবসার ভিত্তিতে জমিদারি নিলামী শুরু হয়, সেই তখন থেকেই জমিদারির রাজনৈতিক প্রভাব হ্রাস পায়।

৫. এখনও অব্দি, চার নম্বরে বলা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কেবল ও কেবলমাত্র সম্ভব ছিল যদি ভূমিহীন সমাজ এই কাজে হিন্দু উচ্চবর্ণকে সহায়তা করতো। ভূমিহীন সমাজ অর্থাৎ, নমশূদ্র, পো দ আদি সমাজ। ভূমিহীন হিন্দু সমাজ ও ভূমিহীন মুসলমান সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি Ground Zero তে ভূমি অধিকার করে থাকা কৃষক সমাজ (যারা ধর্মে মুলমান পূর্ববঙ্গে, ও হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে) এর বিরুদ্ধে গণআন্দোলন করতো উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে, তাহলে ইতিহাস অন্যরকম হতো। কিন্তু, এর জন্য দরকার হতো, যোগেন মন্ডলদের সাহায্য, যা পাওয়া যায়নি।

৬. Communist রাষ্ট্র একমাত্র Communism বাদে অন্য কোনো কিছুর সামনে মাথানত করেনা। Hinduism এমনিতেও communist রাষ্ট্রকে challenge করার জায়গায় নেই, কিন্তু ইস ,লামপন্থী faction যদি এহেন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যেত, সেক্ষেত্রে Communist রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে বাধ্য থাকতো। USSR বা, Communist China এর সমান শ্রেনীর action সেক্ষেত্রে হত। অর্থাৎ, হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ সুরক্ষা Communist রাষ্ট্রেই হত।

Conclusion - উপরিউক্ত তত্ত্ব পুরোটাই একটা Realizable Plausibilistic Theory। যা করলেও করা যেত।

তবে, এই নিয়ে কোনো সংশয় নেই, বর্তমান বাংলাদেশ আজকের পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বহুগুণ এগিয়ে গেছে প্রায় সমস্ত parameters এই, যে বাস্তবতাকে অধিকাংশ বাঙালিই মানতে চায়না কারণ, সেটা মেনে নিলে পশ্চিমবঙ্গ যে একটা Failed Project সেটা মেনে নেওয়া হয়।

Read MoreAuthor: Animesh Datta MallaBarman

Historical Hindu 30-March-2025 by east is risingTakashi Shimura Facebook Profile:

2010: Viktor Yanukovich is elected president of Ukraine in a fair election, according to the OSCE.

2013: Yanukovich strengthens economic ties with Russia and moves away from the EU as the loans from Russia were were a much better deal than the loans from the EU (IMF).

2013: Senator John McCain discusses US backed regime change for Ukraine on CNN.

2013: US Assistant Secretary of State Nuland and US Ambassador to Ukraine Piatt discuss the upcoming coup of President Yanukovich and of who his replacement will be. (leaked phone call), choosing to lead the unpopular Yatsenyuk who infact becomes Prime Minister, later leaving office with single digit approval rating.

February 2014: Yanukovich is overthrown by nationalists in a violent coup.

February 2014: Nationalist groups flood cities harassing ethnic minorities. (Ethnic Russians are a minority in Ukraine, but a Majority in some regions.)

March 1 2014: Crimea's elected leader, Sergey Aksyonov, requests Russian security assistance.

March 3 2014: Vice news reports soldier convoys entering Crimea. (It is later revealed that this is a private security force.)

March 16 2014: Crimea votes to join Russia by a 95% majority. The U.S. state radio NPR reports that "The referendum had widely been expected to pass; Crimea's parliament has already voted to seek annexation by Russia."

March 18 2014: Russia annexes Crimea. Western media accuses Russian of invading, but not a single life was lost nor any structural damage done. (For reference, that would be like Canada taking half of Mane without a single shot fired.)

April 2014: Ukraine military launches attack on Donbass, (a somewhat separately governed eastern portion of Ukraine). The Donbass small military and volunteers defend the region. Some Russian backed security forces assist in the fight.

April 2014 Ukraine passes a law against using the Russian language in government, business, school, and media settings, which is met with more protests across the eastern and southern regions.

May 2014: Odessa - Dozens of Ethnic Russian protestors are burnt alive by Nazi groups, and ethnic Russian minorities are murdered and harassed throughout the country.

May 2014: leaders from the Luhansk and Donetsk regions request independence and repatriation to Russia, but the Kremlin refuses.

Sept. 2014: Minsk 1 - First ceasefire treaty is signed but doesn't last, in part because right wing Nationalists (Svoboda, Azov, Right Sector, Fatherland, Trident, White Hammer....), won't stop attacking ethnic Russians especially in the eastern regions where there are majority Russians..

Feb. 2015: Minsk 2 - Second treaty allows Russian military to stay to defend civilians in the breakaway regions. Chancellor Merkel later in 2023 states this agreement was a ruse and was only intended to give an advantage to NATO to better arm and train Ukraine for future attacks.

2016: US leads an anti Russia propaganda campaign, beginning with the bogus Russiagate collusion accusation hatched in the DNC in the run-up to U.S. presidential general election. In over 8 years there have been numerous studies (Mueller Report, Durham Report, Twitter Files Reveal, etc.), that have debunked this accusation and not one person has been prosecuted for it.

May 2016: NATO activates new missile systems in Romania. (Close to Russia)

June 2016: NATO launches Anti Russian war games with 31,000 troops near Russia’s western border. This scale exercise hasn't happened since the Cold War. German troops retrace the steps of the Nazi invasion of the Soviet Union across Poland.

May 2018 UNICEF reports that as many as half a million eastern Ukrainian children are in danger due to attacks coming from Kyiv, which started in 2014.

May 2019: Petro Poroshenko leaves office with under 10% approval rating (lowest of any leader in the world). ... Volodymyr Zelensky wins election on promise to end the attacks on eastern Ukraine regions.

May 2021: Zelensky meets with Antony Blinken and Victoria Nuland, subsequently breaking his mandate and agreeing to escalate attacks on eastern Ukraine.

December 2021: Russia attempts to negotiate the removal of the Romanian NATO missiles. NATO rejects the negotiations.

February 2022: Ukrainian military initiates a new bombing campaign into the separatist regions (OSCE) while Ukrainian Nationalist militias (openly Nazi as per their flags) increase their attacks on the minority Russian population. Kyiv commits nearly 5000 UN ceasefire violations and hundreds die. Russia intervenes on behalf of eastern Ukraine regions and in defense of its shared border on Feb 24th.

March 2022 Russia and Ukraine schedule two peace negotiations, both blocked by the U.S. and U.K.

September 2022: Donbass, Kherson, and Zaporizhzhia vote to join the Russian Federation.

March 2023 U.S. Pulitzer Prize winning journalist Seymour Hersh reports the embezzlement of $400 million by Zelensky and his inner circle.

April 2024: Volodymyr Zelensky's presidency ends, but he has cancelled elections, and closed all 14 opposition parties, jailing some of the opposition leaders, and so he remains in power.

February 2025: The U.S. and NATO claim $300 billion of Russian (private and public) assets to be used for Ukraine's defense and reparations.

All Zelensky had to do was to accede to and implement the initial Minsk II Agreements, which basically required Ukraine to remain outside NATO in exchange for Russian troops would be removed and Donbas regions would remain within Ukraine's border. This would have also saved roughly a million lives. However Zelensky was too weak of character to do what the majority of his people wanted, what he was voted in to do, and instead accepted the cynical plans of Antony Blinken, VIctoria Nuland, and Jake Sullivan.

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

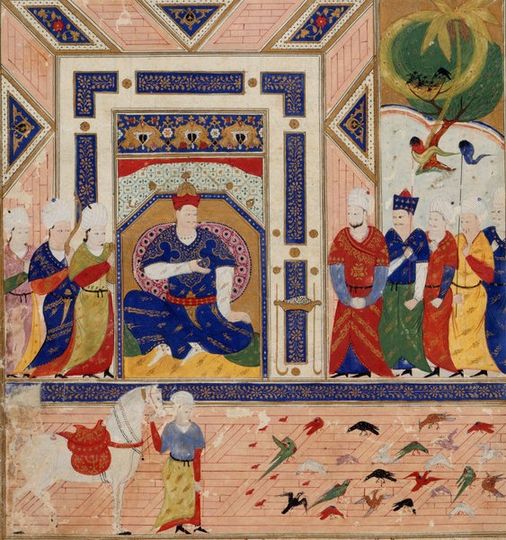

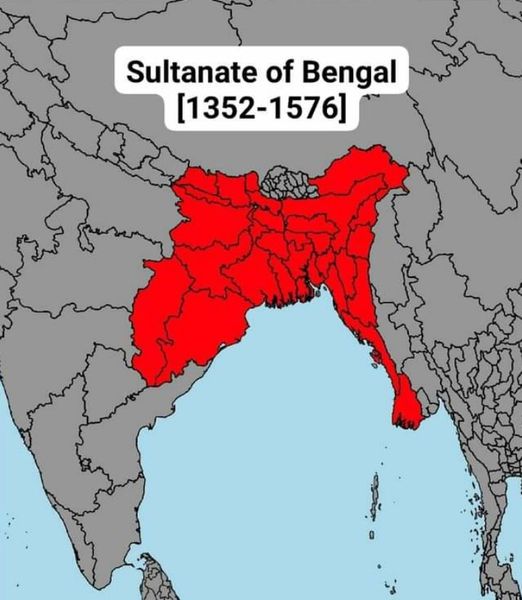

Historical General USA vs Russia 22-March-2025 by east is rising"আকবরনামার একটি ১৬শ শতকের চিত্রের বিশদ অংশ, যেখানে ১৫৭৬ সালে একটি যুদ্ধের দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে, যেখানে দাউদ শাহ কররানিকে বন্দি করা হয়েছে এবং তার হাত বাঁধা রয়েছে।

মুগল সেনাপতি খান-ই-জাহান মুনিম খান বাঙলা সালতানাতের শেষ সুলতান দাউদ শাহের মস্তক শিরশ্ছেদ করেন। দাউদ শাহ কররানির মাথাবিহীন দেহ কররানি সালতানাতের রাজধানী তান্ডায় ফেলে রাখা হয়, যেখানে তা পচে যায়, আর তার কাটা মাথা মুঘল বিজয়ের প্রতীক হিসেবে সম্রাট আকবরের কাছে পাঠানো হয়।"

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

Historical General 07-March-2025 by east is risingইতিহাস ফিসফিস কথা কয় ফেসবুক পেজ থেকেঃ

কোরিয়াকে একসময় "হারমিট কিংডম" (Hermit Kingdom) বা নিঃসঙ্গ রাজ্য বলা হতো, কারণ তারা বাইরের বিশ্বের সাথে যোগাযোগ প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে রেখেছিল। এই নীতি মূলত জোসন রাজবংশ (Joseon Dynasty, 1392-1897)-এর সময় কার্যকর ছিল, যখন কোরিয়া কনফুসীয় নীতিকে কঠোরভাবে অনুসরণ করত এবং বিদেশি প্রভাবকে তাদের সমাজের জন্য হুমকি হিসেবে দেখত।

জোসন রাজবংশের শাসকরা নিও-কনফুসীয় দর্শন (Neo-Confucianism) অনুসরণ করত, যা সামাজিক শৃঙ্খলা, নৈতিকতা এবং ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত্যের উপর জোর দেয়। তারা মনে করতো, বিদেশি পশ্চিমা মতাদর্শ, সমাজের স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে পারে। ফলে, তারা বাইরের বিশ্বের সাথে সংযোগ এড়িয়ে চলার নীতি গ্রহণ করে।

কোরিয়া ঐতিহাসিকভাবে চীনের মিং সাম্রাজ্যের (Ming Dynasty, 1368-1644) অধীনস্থ একটি উপনিবেশমূলক রাষ্ট্র হিসেবে কাজ করত। কিন্তু ১৬৪৪ সালে চীনে কিং সাম্রাজ্য (Qing Dynasty) প্রতিষ্ঠিত হলে কোরিয়া মানচুদের শত্রু মনে করে এবং নতুন রাজবংশকে স্বীকৃতি দিতে অনিচ্ছুক ছিল। যদিও পরবর্তীতে কোরিয়া কিং সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করে, তবুও তারা বিদেশি শক্তির সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করতে অস্বীকৃতি জানায়।

১৮শ ও ১৯শ শতকে, চীনের মাধ্যমে ক্যাথলিক ধর্ম কোরিয়ায় প্রবেশ করে এবং তা ক্রমশ জনপ্রিয় হতে থাকে। কিন্তু কনফুসীয় নীতির সাথে ক্যাথলিক বিশ্বাসের বিরোধ ছিল—কারণ ক্যাথলিক ধর্ম রাজাকে স্বর্গীয় প্রতিনিধির পরিবর্তে সমান মর্যাদার মানুষ হিসেবে দেখে। ফলস্বরূপ, জোসন সরকার খ্রিস্টধর্ম নিষিদ্ধ করে।

১৮৬৬ সালে, USS General Sherman নামে একটি আমেরিকান বাণিজ্যিক জাহাজ অনুমতি ছাড়াই কোরিয়ায় প্রবেশ করলে কোরীয়রা সেটিকে ধ্বংস করে এবং ক্রুদের হত্যা করে। এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে ১৮৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ায় একটি সামরিক অভিযান চালায়, যা "শিনমিও যুদ্ধ" (Shinmiyangyo) নামে পরিচিত।

১৮৭৬ সালে জাপান কোরিয়াকে "গ্যাংহাওয়া চুক্তি" স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে, যার ফলে কোরিয়া তাদের বন্দর খুলতে বাধ্য হয়।

এটি ছিল কোরিয়ার স্বেচ্ছা-বিচ্ছিন্নতার সমাপ্তির প্রথম ধাপ।

১৮৯৭ সালে কোরিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে "কোরিয়ান সাম্রাজ্য" (Korean Empire) ঘোষণা করে এবং রাজা গোজং সম্রাট হন।

কিন্তু ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়াকে সম্পূর্ণরূপে দখল করে নেয় এবং কোরিয়া পরবর্তী ৩৫ বছর জাপানের উপনিবেশে পরিণত হয়।

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

Historical General 08-February-2025 by east is risingWestern Version:

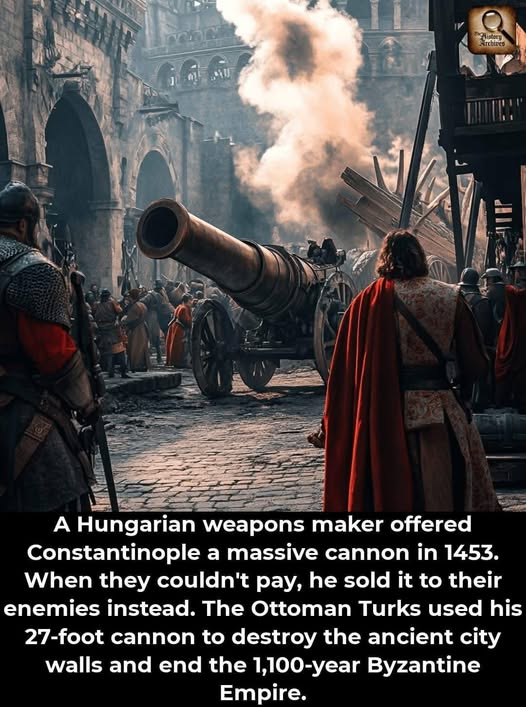

The fall of Constantinople in 1453 marked the end of a remarkable 1,100-year run for the Byzantine Empire. What's lesser known is that the Ottomans used massive bronze cannons to breach the legendary walls - cannons designed by a Hungarian Christian named Orban who had first offered his services to Constantinople. When they couldn't afford his astronomical price, he went to the Ottomans instead. His 27-foot cannon could fire 1,200 pound stone balls and took 60 oxen just to move into position. The mighty walls that had protected the city for centuries finally fell to Christian-made artillery in Muslim hands.

Turk Version:

Urban was left without work in Constantinople and came to Sultan Mehmed with a request to give him a job. The Sultan was preparing for a siege at that time and showed him the drawings of the Shahi cannon, which stunned him. The Sultan asked if he could build this cannon. Uran replied, yes, I can, but I can't fire a bullet. The Sultan said don't worry about it, just make the cannon. Sultan Mehmet made the drawings and calculations himself. Not like you Western historians have invented their own fame. Along with Urban, there were other engineers, Sarudzha Sekpan and Muslihitdin. A total of 3 cannons were built. Urban's cannon couldn't withstand the first week and cracked and exploded during the shot, and Urban died next to him. The other 2 worked until the end of the siege. one is in a museum in Britain, was given as a gift by Sultan Abdulaziz to Queen Victoria. learn history, not lies

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

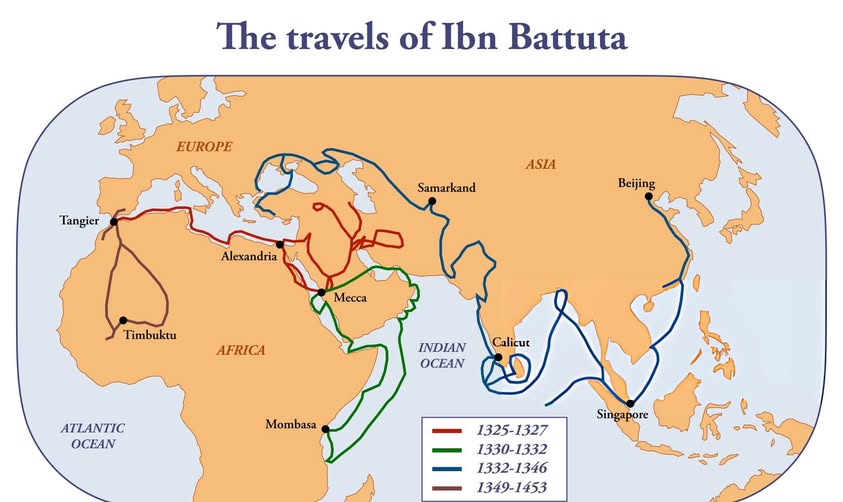

Historical General 05-February-2025 by east is risingBetween 1325 and 1353, Moroccan scholar Ibn Battuta traveled over 75,000 miles, exploring Africa, Asia, Europe, and the Middle East. His journeys included:

1325-1327: Pilgrimages to Mecca and travels through the Middle East

1330-1332: Serving as a judge in India’s Delhi Sultanate

1332-1346: Crossing Asia, reaching China, Sri Lanka, and the Maldives

1349-1353: Returning through North Africa, sharing his vast knowledge

Ibn Battuta’s Rihla still inspires global explorers today.

Author: Saikat Bhattacharya

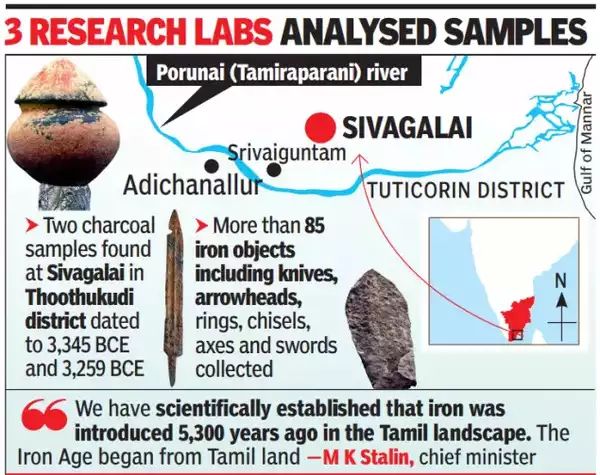

Historical General 26-January-2025 by east is risingশুধু লোহার ব্যবহার জানলেই লৌহ যুগ আসেনা।

লৌহ যুগ আনতে হলে তিনটে শর্ত পালন করতে হবেঃ

১) ইতিমধ্যে ব্যবহৃত কৃষি জমিতে লৌহ লাঙ্গল ব্যবহার করে জমির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে,

২) তার পরিণামে বাড়াতে হবে জন্ম হার ও জনসংখ্যা (অর্থাৎ শক্তিশালী পিতৃতন্ত্র আসতে হবে) এবং

৩) এই বর্ধমান জনসংখ্যা লৌহ কুঠার ব্যবহার করে জঙ্গল কেটে আরও বেশি বেশি জমি নিয়ে আনবে কৃষি ও বাণিজ্যের উদ্যেশ্যে ব্যবহার করার জন্যে।

তামিল নাড়ু-তে ১ পাওয়া যায়নি আর ২ হওয়ার কোন নিদর্শন নেই।

শুধু ৩ অর্থাৎ লৌহ কুঠার পাওয়া গেছে।

ফলে লোহার কিছু সরঞ্জাম ব্যবহার হলেও লৌহ যুগ আনতে পারেনি দ্রাবিড়েরা।

সেটা হিতাইত-রাও (বর্তমান তুর্কি) আনেনি কারণ তারা লোহার জিনিস কেবল উচ্চবিত্ত-দের বিলাস দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করেছে।

লৌহ যুগ নিয়ে আনে মূলত অসিরীয়রা (বর্তমান উত্তর ইরাক)।

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

Historical Hindu 24-January-2025 by east is risingUyghur Bookshelf

305 A.D. marked a pivotal moment in European history during the late Roman Empire. This was the era of the Tetrarchy, a system of rule established by Emperor Diocletian to stabilize and manage the vast Roman Empire. Here’s an overview of Europe during this time:

________________________________________

1. The Roman Empire

• Tetrarchy:

o The empire was divided into Eastern and Western halves, each governed by an Augustus (senior emperor) and a Caesar (junior emperor).

o In 305 A.D., Diocletian (Eastern Augustus) and Maximian (Western Augustus) abdicated, passing power to their Caesars:

Galerius became Augustus of the East.

Constantius Chlorus became Augustus of the West.

Two new Caesars were appointed: Maximinus Daza (East) and Severus II (West).

• Territory:

o The Roman Empire stretched across most of Europe, North Africa, and parts of the Middle East.

o The Rhine and Danube rivers marked the northern boundaries, constantly threatened by barbarian tribes.

________________________________________

2. Barbarian Tribes and Beyond the Empire

• Germanic Tribes:

o Various Germanic tribes, such as the Goths, Franks, Vandals, and Alamanni, lived beyond the Roman frontiers.

o These tribes occasionally raided Roman territories or were recruited into Roman military service as foederati (allied tribes).

• Huns:

o The Huns, a nomadic people from Central Asia, began moving westward. While their impact on Europe would intensify later, they were starting to displace other tribes, like the Goths.

________________________________________

3. Christianity and Religious Change

• Christianity:

o Christianity was spreading across the Roman Empire despite ongoing persecution.

o The Diocletianic Persecution (303–311 A.D.), the empire's last and most severe campaign against Christians, was ongoing.

o Many Christians became martyrs, further strengthening the religion’s influence.

________________________________________

4. Britain

• Roman Britain:

o Britain was a Roman province under the rule of Constantius Chlorus.

o The island was relatively stable but faced pressure from Picts in the north.

________________________________________

5. Other Key Regions in Europe

• Scandinavia:

o Populated by early Germanic and Norse tribes, not yet centralized into kingdoms.

• Eastern Europe:

o Dominated by migrating peoples, including Slavic and Sarmatian tribes.

• Celtic Regions:

o Celtic culture persisted in areas like Ireland and parts of Scotland, where Roman influence did not reach.

________________________________________

Legacy of 305 A.D.

• The Tetrarchy was an ambitious system to manage the vast Roman Empire, but it eventually collapsed due to internal conflicts and power struggles, leading to Constantine the Great's rise.

• This period set the stage for the Constantinian shift, where Christianity would gain imperial support and transform European history.

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

Historical General 21-January-2025 by east is risingUyghur Bookshelf

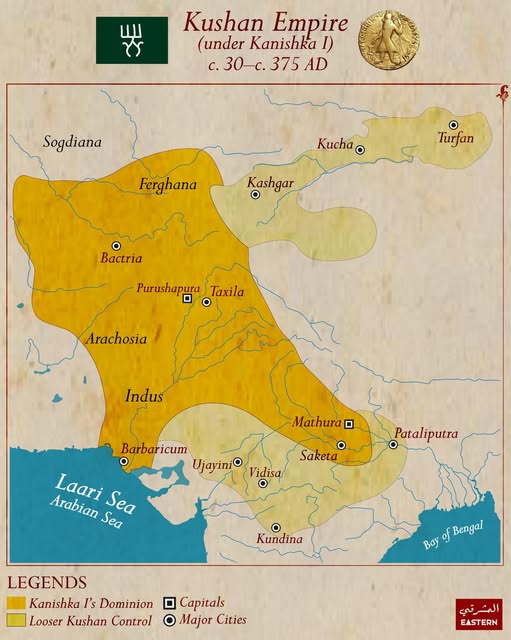

The Kushan Empire (c. 30 CE – 375 CE) was one of the most significant empires in Central Asia and South Asia during the early centuries of the Common Era. It was instrumental in connecting the East and the West, facilitating the flow of goods, ideas, and cultures across a vast area of India, Central Asia, and China. The Kushans played a pivotal role in the cultural and economic exchanges along the Silk Road, making them one of the most influential empires in the region.

1. Origins of the Kushan Empire

The Yuezhi Confederation: The Kushan Empire originated from the Yuezhi people, a group of nomadic tribes that had lived in the region around the Tarim Basin (modern-day Xinjiang, China). The Yuezhi were initially part of the larger Indo-Scythian migration and settled in the regions of Gandhara (modern-day Pakistan and parts of Afghanistan) and Kashmir.

Kushan Kings: The Yuezhi eventually formed the Kushan dynasty, which came to power in the early 1st century CE. The first notable king was Kujula Kadphises (r. c. 30-80 CE), who united the Yuezhi tribes and expanded their territory. His successor, Vima Takto, further consolidated the empire's control over the region.

Kanishka the Great: The most famous of the Kushan rulers was Kanishka the Great (r. c. 127-150 CE). He is considered one of the most powerful and influential rulers in the history of South Asia. Under his rule, the Kushan Empire reached its peak, both territorially and culturally.

2. Territorial Extent of the Kushan Empire

The Kushan Empire stretched across a vast region, from Central Asia in the north to Northwest India and parts of Pakistan in the south. Its boundaries included:

Central Asia: The empire controlled parts of modern-day Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, and Kyrgyzstan.

South Asia: It held territories in Gandhara (modern-day Pakistan) and the Indus Valley, extending as far south as the Deccan Plateau in India.

Silk Road: The empire played a crucial role in controlling and promoting trade along the Silk Road, connecting the Indian subcontinent to the Roman Empire, China, and beyond.

3. Economy and Trade

Silk Road: The Kushans were central players in the Silk Road trade routes, facilitating the exchange of goods, culture, and ideas between the East and West. They acted as intermediaries between the Chinese, Parthians, and Romans, which helped establish their empire as a thriving hub for trade.

Goods Traded: The Kushans traded a wide variety of goods, including silk, spices, precious metals, gems, and textiles. Roman coins have been found throughout the empire, demonstrating strong economic ties with the Western world.

Minting Coins: The Kushans are also known for their extensive coinage. They minted gold, silver, and copper coins that depicted their kings and gods. These coins not only served as currency but also as symbols of Kushan sovereignty and religious identity.

4. Culture and Religion

Religious Tolerance: The Kushan Empire was known for its religious pluralism and tolerance. Kanishka, in particular, is remembered for his promotion of both Buddhism and Hinduism, as well as his interaction with other religious traditions, including Zoroastrianism and Greek polytheism.

Buddhism: The Kushans played a crucial role in the spread of Buddhism across Central Asia and into China. King Kanishka is credited with supporting Buddhist monasticism and sponsoring Buddhist art, particularly the Gandhara School of Art, which blended Greek and Indian artistic styles.

Gandhara Art: The art of Gandhara, influenced by both Greco-Roman and Indian styles, is famous for its sculptures and reliefs depicting the life of the Buddha. This unique style of art flourished during the Kushan period and has had a lasting impact on Buddhist art throughout Asia.

Greek Influence: Due to the earlier Greek rule in the region (the Greco-Bactrian Kingdom), the Kushans inherited many Greek cultural elements. The influence of Greek culture is evident in Kushan coinage, art, and architecture.

5. Decline of the Kushan Empire

The decline of the Kushan Empire began in the 3rd century CE, largely due to internal strife and external pressures:

Internal Conflicts: The empire faced several internal challenges, including dynastic struggles and the fragmentation of power within the ruling elite.

External Pressures: The Sassanid Persians in the west, along with invasions from the Hephthalites (White Huns), put increasing pressure on the Kushans. The empire began to lose territory in the north and south, and by the mid-3rd century, its power had significantly waned.

Fall of the Empire: By the end of the 3rd century CE, the Kushan Empire had effectively dissolved, with its territories being absorbed into various other states and empires, such as the Gupta Empire in India and the Sassanid Empire in Persia.

6. Legacy of the Kushan Empire

Cultural and Religious Influence: The Kushan Empire's contributions to the spread of Buddhism and the flourishing of Gandhara art continue to be recognized as significant achievements. The Kushan rulers facilitated the exchange of ideas and cultures across continents, particularly through their support of trade along the Silk Road.

Political Legacy: The legacy of the Kushans as rulers of a cosmopolitan and multi-ethnic empire influenced the political structures of later empires in the region, particularly the Gupta Empire in India, which adopted many aspects of Kushan governance.

Conclusion

The Kushan Empire was a remarkable empire in the history of Central and South Asia. At its height, it connected the East and the West, thriving as a commercial and cultural hub. The Kushans played a crucial role in the development of Buddhism, art, and trade, leaving an enduring impact on the history and culture of the regions they ruled.

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

Historical General 17-January-2025 by east is risingপ্রথম প্রশ্ন রাজপুত কারা?

রাজপুত দের দুটি শ্রেণিতে আমরা ভাগ করবো -

১. রাজস্থান অঞ্চলের রাজপুত

২. UP বিহারের ঠাকুর সম্প্রদায়, হিমাচলের খাসি, জম্মুর ডোগড়া

রাজপুত যত Icon এর নাম পাওয়া যায়, তারা প্রত্যেকে প্রথম শ্রেণীর। দ্বিতীয় শ্রেণী এর যে শুধুমাত্র নিজের কোন Icon নেই এবং তারা প্রথম শ্রেণীর Icon Borrow করে কাজ চালায়, তাই নয়; এরা আর্থিকভাবেও অনেকেই বেশি দরিদ্র, এবং Genetics বা চেহারার দিক থেকেও দুই শ্রেণীতে মিল নেই। প্রথম শ্রেণীর রাজপুত দের আর্থিকভাবে বেশ স্বচ্ছল অনেকেই, এবং চেহারার দিক থেকে ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ না হলেও, একেবারে বাজে দেখতে হয়না। Whereas, একটা average ভোজপুরি ঠাকুর এর চেহারা অতীব জঘন্য।

বস্তুতঃ, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৮০ -৯০% আদিতে কেউ Gond, কেউ পাসি ইত্যাদি জাতির অংশ ছিল। মুঘল আমল এর শুরুর দিক থেকে Pre Brittish Era অব্দি, মোটামুটি যেকোনো কাস্ট এর লোক যে একটি পয়সা করতো, কিংবা লোকবল সঞ্চয় করতো (সেটা ডাকাতি করার লোকবল বহুক্ষেত্রে), তারা রাজপুত কাস্ট এর অন্তর্গত হয়ে যেত, এই পদ্ধতির নাম Rajputisation বা, রাজপুতকরণ। আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনায়, রাজস্থান বাদে অন্য অঞ্চলের রাজপুতদের Fake রাজপুত বলে উল্লেখ করবো, Central Politics (দিল্লী) এ এদের প্রভাব অতীব সামান্য হওয়ায় এদের আমরা ধর্তব্যের মধ্যে রাখলাম না।

তবে, Rajputisation এর মজা হল - এই পদ্ধতিতে নতুন রাজপুত হওয়া কোন ব্যক্তি/ পরিবার মূল রাজপুত বা, রাজস্থানি রাজপুতের থেকে বংশ মর্যাদায় নিম্নতর বা, অবিশুদ্ধ বলে পরিচিত হল।

এখান থেকে দেখছি Rajputisation এর দুটো Interesting Effect ~

১. মূল রাজপুত সেনানায়কের সেনায় Manpower Supply দেওয়া এর সমস্যা মিটছে একদিকে, তেমনই একজন Fake রাজপুত নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করার তাগিদে একজন মূল রাজপুতের সেনায় মরতে ও মারতে প্রস্তুত থাকছে।

২. যেকোনো নিম্নজাতির কেউ যে আর্থিকভাবে সক্ষমতা বা, লোকবল বৃদ্ধি করছে, তার Caste Conversion করিয়ে তাকে রাজপুত বানিয়ে দেওয়ায় রাজপুত বাদে দ্বিতীয় কোন কাস্ট এর Military Activity Run করার ক্ষমতা থাকছেনা উত্তর ভারতে।

এখনও অব্দি আমাদের discussion এ এটা প্রমাণ হয়েছে, Rajputisation এর process কতটা Effectively পশ্চিম ভারতীয় মূল রাজপুত দের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, এই মূল রাজপুত ঠিক কারা?

একটা Conceptual Clarity এখানে আগেভাগে দরকার। সেটা হল - রাজস্থান কিন্তু আর্যধর্মের কেন্দ্র নয়। বাংলাকে যেমন মূল আর্য সংস্কৃতির বলয়ের বাইরে assume করা হতো, রাজস্থানকেও তাই। ১৬ মহাজনপদের একটি জনপদও আজকের রাজস্থানে ছিলনা। তবে, এই মূল রাজপুত কারা?

মূল রাজপুত হল আদতে গুপ্ত আমলের শেষের দিকে ভারতে আক্রমণ করা, ও শেষে পশ্চিম ভারতে settle করা হুন (Hun) দের বংশধর, যারা কালক্রমে এরা হিন্দু ধর্ম (law of the land) গ্রহণ করে।

আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন হল, মুঘল রাজপুত সম্পর্ক এর ভিত্তি কী?

১. বাল্যকালে রাজস্থানের রাজপুত পরিমণ্ডলে বড় হওয়ার ফলে, মুঘল সম্রাট আকবর একটা জিনিস বোঝেন - রাজপুতরা মূর্তিপূজক হলেও আদতে এদের হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষ কোনো প্রীতি নেই। এদের উদ্দেশ্য - নিজেদের রাজনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ পশ্চিম ভারতে অক্ষুন্ন রাখা, এবং সর্বোপরি Hun Brotherhood। হিন্দু থাকা আর না থাকাটা সেই প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করছে।

২. আকবর ও মুঘলরা বোঝে, ভারতে সাধারণ হিন্দুদের ধর্মান্তরণ করা কঠিন। তাই, ইসলামের তরবারি হাতে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়লে, সম্পূর্ণ ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সহজ হবেনা। বরং, সহজ উপায় হল - যদি একটা হিন্দু কাস্টকেই নিজেদের Alliance হিসেবে গ্রহণ করা যায়, যারা নামে হিন্দু হলেও হিন্দু ধর্মের প্রতি অন্তরে এদের কোন শ্রদ্ধাভক্তি থাকবেনা;

এই এরা যদি সাধারণ হিন্দুদের গণহত্যা করে, তাহলে তাতে সাধারণ হিন্দুদের এটা মনে হবেনা যে, বিধর্মীরা তাদের ওপর অত্যাচার করছে। তাদের কাছে এটা হবে কোন প্রাত্যহিক রাজনৈতিক ঘটনা।

এবং, Most Importantly, যদি Mainland India তে কেউ লোকবল বৃদ্ধি করে, তাকে Rajputisation এর মাধ্যমে এই মূল রাজপুতরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারবে। মূল রাজপুতরা যেহেতু মুঘল সাম্রাজ্যের সাথে Alliance এ থাকছে, তাই এই Rajputisation এর product গুলোও by default মুঘল সম্রাটের প্রতি অনুগত থাকবে, এবং মুঘল সেনার অফুরন্ত Manpower supply অব্যাহত থাকবে।

অর্থাৎ, মুঘল সাম্রাজ্য নিজেদের প্রসারের জন্য ধর্মান্তরকরণ বা, Conversion of Religion এর বদলে Conversion of Caste করার সিদ্ধান্ত নেয়।

৩. Hun দের আসল উদ্দেশ্য ছিল Inner India বা, গাঙ্গেয় অববাহিকাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কারণ, সহস্র বছর ধরে এটিই ছিল সবথেকে prosperous region, যে উদ্দেশ্য তারা সাধন করতে পারেনি গুপ্ত সম্রাটদের হাতে পরাজিত হওয়ায়। মূল রাজপুত দের হৃদয়ে নিজেদের পূর্বপুরুষদের সেই শেষ না করা কাজের সমাপ্তির তীব্র আকাঙ্খা জ্বলমান ছিল।

৪. আর্থিক দৃষ্টিকোণ - মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করার প্রধান কারণ ছিল, মুঘলরা খুব সফলভাবে অবিভক্ত ভারতের পুরো উত্তর পশ্চিমকে (পাঠান, রাজপুত) এক ছাতার তলায় আনে। লক্ষ্য করুন, রাজস্থান বা, আফগানিস্তান এর অর্থনীতি সম্পূর্ণ Based On Trade Roots, তাই এই অঞ্চলের Ruling Class (হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে) এর জন্য বাকি ভারতের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ছিল Question of Survival,

তাই মুঘল সাম্রাজ্যকে বলা যায়, Peak of North West Imperialism

মুঘল সাম্রাজ্যবাদ যে গাঙ্গেয় অববাহিকাকে কতটা হিংস্রভাবে লুঠ করেছে, সেটার প্রমাণ এই থেকেই পাওয়া যায় যে, রাজস্থানের প্রতিটি দুর্গ ও প্রাসাদের বয়স ৩০০ - ৪০০ বছর, অর্থাৎ প্রতিটি ই মুঘল আমলে নির্মিত। বা, বলা যায়, রাজস্থানের প্রতিটি স্থাপত্য এর খরচা আদতে পূর্ব ভারতকে করা শোষণ থেকে প্রাপ্ত।

Read MoreAuthor: Animesh Datta MallaBarman

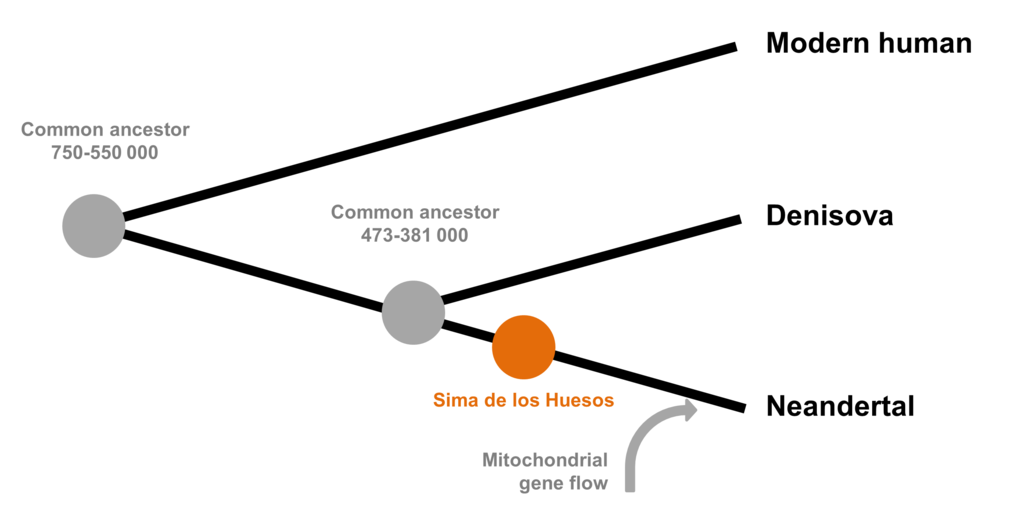

Historical Hindu 09-December-2024 by east is risingNeanderthals became extinct around 40,000 years ago. Hypotheses on the causes of the extinction include violence, transmission of diseases from modern humans which Neanderthals had no immunity to, competitive replacement, extinction by interbreeding with early modern human populations, natural catastrophes, climate change and inbreeding depression. It is likely that multiple factors caused the demise of an already low population.

In research published in Nature in 2014, an analysis of radiocarbon dates from forty Neanderthal sites from Spain to Russia found that the Neanderthals disappeared in Europe between 41,000 and 39,000 years ago with 95% probability. The study also found with the same probability that modern humans and Neanderthals overlapped in Europe for between 2,600 and 5,400 years. Modern humans reached Europe between 45,000 and 43,000 years ago. Improved radiocarbon dating published in 2015 indicates that Neanderthals disappeared around 40,000 years ago, which overturns older carbon dating which indicated that Neanderthals may have lived as recently as 24,000 years ago, including in refugia on the south coast of the Iberian peninsula such as Gorham's Cave. Zilhão et al. (2017) argue for pushing this date forward by some 3,000 years, to 37,000 years ago. Inter-stratification of Neanderthal and modern human remains has been suggested, but is disputed. Stone tools that have been proposed to be linked to Neanderthals have been found at Byzovya (ru:Бызовая) in the polar Urals, and dated to 31,000 to 34,000 years ago, but is also disputed. At Mandrin Cave the French palaeolontologist Ludovic Slimak [fr] and colleagues developed a new method of analysing soot from fires. They were able to distinguish between fires made by Neanderthals and modern humans based on the differing food residues in the soot as a result of their different diets. The researchers found that the last layer of soot from Neanderthal fires was a year or less before the first made by modern humans, and in Slimak's view this shows that the two species met and supports the hypothesis that the Neanderthals disappeared due to competitive replacement.

Slight competitive advantage on the part of modern humans may have accounted for Neanderthals' decline on a timescale of thousands of years.

Generally small and widely dispersed fossil sites suggest that Neanderthals lived in less numerous and socially more isolated groups than contemporary Homo sapiens. Tools such as Mousterian flint stone flakes and Levallois points are remarkably sophisticated from the outset, yet they have a slow rate of variability and general technological inertia is noticeable during the entire fossil period. Artifacts are of utilitarian nature, and symbolic behavioral traits are undocumented before the arrival of modern humans in Europe around 40,000 to 35,000 years ago.

The noticeable morphological differences in skull shape between the two human species also have cognitive implications. These include the Neanderthals' smaller parietal lobes and cerebellum, areas implicated in tool use, visuospatial integration, numeracy, creativity, and higher-order conceptualization. The differences, while slight, would have possibly been enough to affect natural selection and may underlie and explain the differences in social behaviors, technological innovation, and artistic output.

Jared Diamond, a supporter of competitive replacement, points out in his book The Third Chimpanzee that the replacement of Neanderthals by modern humans is comparable to patterns of behavior that occur whenever people with advanced technology clash with people with less developed technology

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

Historical General 06-November-2024 by east is risingThe Preveza victory, won in 1538, is one of the greatest naval victories in Turkish history and one of the greatest naval victories in world history. You will understand when you examine the numbers.

Europe brought together the largest Crusader fleet the world had ever seen in the history of warfare. The navies of Spain, Germany, Portugal, Venice, Malta, Genoa, the Papacy and Florence were united.

Among these, the Spanish navy was the second in the world after the Ottoman, and the Venetian navy was the third.

At their head was Andrea Doria, the greatest admiral of the Christian world at the time. The Crusader navy consisted of more than 600 ships. 308 of these were pure warships, the rest were small warships and transport ships.

The Crusader fleet had 60 thousand soldiers, excluding rowing convicts. They had huge galleons, each carrying 2 thousand soldiers.

The Ottoman navy under the command of Barbaros Hayreddin Pasha consisted of 128 ships and 20 thousand sailors.

There were also names who commanded the navy, such as Salih Reis, Seydi Ali Reis and Turgut Reis.

More than 120 thousand people were facing each other on the sea, along with the soldiers and convicts of both sides. This was something that had never been seen before.

This terrific naval battle ended with an overwhelming Ottoman victory in five hours. The Crusader navy lost 128 ships. Andrea Doria escaped by extinguishing all the lanterns.

The Preveza victory and the Djerba naval victory in 1560 were considered great honors among the Ottoman soldiers. This or that beam was praised by saying "it was found in Preveza or Djerba" and everyone envied that beam.

The levents in both of them would rise to the rank of heroes among their friends...

Collected from Facebook page A lil Bit Of Everything

Author: Saikat Bhattacharya

Historical General 19-June-2024 by east is risingAshoka killed 18000 Ajivikas of Pundrahvardhana and eradicated the entire Ajivika faith. He also enforced vegetarianism and perscuted whoever did not follow that dictat. This destroyed livelihoods of many classes whose profession was tied to hunting, fisheries and animal byproducts. But he is considered 'The Great'. This is is what called propaganda. Here actions do not matter but affiliation is everything. This is the main peril of monotheistic religions.

Sharamanic faiths emerged in eastern gangetic plains as a reaction to Vedic Religion. Their main objection was Animal sacrifice in rituals and meat-eating, ban on moneylending and interests, restriction of the power of propertied classes and private property in general. It is the Shramanic religions that banned cowslaughter as Cow was an important animal in both agriculture and trade. Yet this crucial history is supressed to hide the true knowledge about how everything came into existence.

When Vedic religion died, their old followers also took on these Shramanic ethos.

Buddhism is one of the pioneer of state-sponsored theocracy, religious persecution and violence. It was from Kushans Buddhism started to become more evolved and humane.

Is it surprising that the narratives of monotheist reactionaries and indian state always converges or there is some deeper links?

Read MoreAuthor: Purandhar Khilji

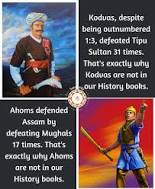

Historical Hindu 16-June-2024 by east is risingKodavas are military caste of Kodagu district of Karnataka.

Kodagu is mountainous country and even today is a well forested.

Kodavas used this mountainous and forested landscape to their advantage - invading armies were lured deep into Kodagu, then relentlessly harassed by guerrilla warfare and then finished off by large scale surprise attacks.

Problems between Kodagu and Muslim rulers of Mysore began as early as 1765.

Hyder Ali of Mysore sent a large force under Fazalulla Khan to conquer Kodagu. Kodavas under Chikka Virappa defeated the force in four major battles and forced them into retreat.

Unfortunately in 1773, a succession dispute in Kodagu was taken advantage by Hyder Ali - Lingaraja, one of the contestants asked for Hyder Ali’s help and he invaded Kodagu with a Mysore army.

This force was thoroughly defeated at Battle of Yedavanad. But Lingaraja being a Kodava himself, persuaded many Kodavas to support his cause and this managed to win over the whole Kodagu without any fight!

Deposed king named Devapparaja and his entire family was murdered by Hyder Ali.

But soon nemesis struck - in 1780, Lingaraja died.

His sons Vira Rajendra and Lingaraja were minors - taking advantage of this situation, Hyder Ali took over the administration of Kodagu directly.

His pretext was that he will rule until princes became adults - though it was clear to all that his aim was annex Kodagu. Both princes were kept in captivity for 8 years (until 1788).

In 1782, a massive revolt broke out in Kodagu as people were angry with Hyder Ali deposing their king.

Kodavas drove out all Mysore forces from their land and became independent (Hyder had died in the meantime).

Now Tipu is the ruler of Mysore - he invades Kodagu in 1784 but was driven out by Kodavas in 1785.

Tipu then sent another army of 15,000 men but were defeated by 4,000 Kodavas at Battle of Ulagulli. Entire Mysore army had flee for their life and their whole baggage was looted by Kodavas.

Then as usual, Tipu used treachery - he promised to make peace with Kodavas and invited them for a peace talk at Talakkaveri.

But Kodava delegation was arrested and their 85,000 followers and their family members were forcibly converted to Islam.

Not content with this, Tipu then ordered his army to kill every single Kodava man they could lay hand on and enslave their women and children.

Terrible atrocities were committed - mass rape, enslavement of women, forcible conversions, destruction of temples, slaughter of cows, wholesale burning of villages, fields and orchards etc.

Kodavas refused to buckle and wage valiant guerrilla warfare from hills and forests.

In 1788, imprisoned VIRA RAJENDRA along with his family escaped from jail (due to help by Pazhassi Raja by some accounts).

Kodavas who were leaderless until then, rallied around this charismatic and energetic 24 year old prince.

He and his men launched a massive campaign that drove out Muslim forces from Mysore and even invaded and sacked Mysore proper itself.

Infuriated Tipu sent a large army under Ghulam Ali to deal with Kodavas - bitter fighting followed. Kodavas fought for every inch of land and Mysore army suffered heavy losses.

Luck also came to help Kodavas as Ghulam Ali and his army was re-directed to Malabar in 1789 to deal with massive revolt by Nayars there.

But Vira Rajendra was determined not to let Mysore army retreat in peace - He and his men launched a massive attack on retreating army of Ghulam Ali and slaughtered a large part of enemy force in Battle of Kodantur.

Another Mysore force sent against him was totally defeated at Battle of Heggala and their entire baggage was looted.

This was followed by Kodavas defeating another Mysore army in Battle of Kushalnagara and seized the Mysore fortress there.

He followed up this victory by defeating Mysore garrison stationed at Beppunad and then seizing several forts and outposts of Mysore army across Kodagu.

In 1790, Tipu sent another large force under Buranuddin into Kodagu - this force too was defeated by Vira Rajendra at Second Battle of Kushalnagara.

His next major victory was occupation of Amara Sulya.

Tipu for the last time, sent a large force under Kader Khan to defeat Vira Rajendra - but Khan was also defeated at Battle of Mullusoge and most important Mysore fort in Kodagu - Mercara was captured.

Rajendra and his troops then invaded Mysore proper once more and pillaged it thoroughly to retaliate the destruction done by Tipu’s troops in Kodagu.

With this, Kodagu was permanently free of Tipu’s threat.

Post Script:

Revengeful Tipu - unable to defeat Rajendra in battle - sent assassins to kill him. But they were caught and executed.

When Tipu faced British threat in Third Anglo-Mysore War, he tried to reconcile with Rajendra and asked his help.

Rajendra told him that he will not help him as he could never forget nor forgive the genocidal cruelty done to his people.

Reference:

Coorg Manual - G. Richter (1870)

Written in Quora by Sagar Meloth

Author: Saikat Bhattacharya

Historical Hindu 27-May-2024 by east is risingরাজস্থানীরা মোঘলদের পায়ে থাকতে রাজি হয়।

কেন?

রাজস্থান সমুদ্রতটহীন ও কৃষিহীন মরুভূমি। তাই রাজস্থানের বাইরের অঞ্চল দখল করে সেখানকার কৃষি ও বৈদেশিক ব্যবসা থেকে খাজনা তোলার লক্ষ্য তাদের তাকবেই। তাদের সাধ্যে কুলোয়নি কখণো গোটা দক্ষিণ এশিয়া দখল নেওয়ার। তারা উত্তর প্রদেশ অব্ধি এগিয়েছে কিন্তু বারবার দক্ষীনে মারাঠি ও পূর্বে বাঙালি ও পশ্চীমে আরব (সিন্ধু) পাঞ্জাবী কাশ্মিরীদের সাথে পেরে ওঠেনি। যেমন প্রতিহারেরা পাল ও রাষত্রকূট ও আরবদের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে কখনো জয়ী পারেনি।

কিন্তু উজবেক মোঘলরা বাংলা থেকে ডেক্কান সমস্ত সালতানাতকেই পরাজিত করার ক্ষমতা ধরত। তাই রাজস্থানীরা বুঝল মোঘলদের সঙ্গ দিলে উতর প্রদেশ বাংলা ডেক্কান সমস্ত এলাকার খাজনার বখরার ভাগ পাওয়া যাবে। রাজস্থানীরা যা একা পারতনা মোঘলদের সঙ্গী হলে তা পারা যাবে।

তাই রাজস্থানীরা সঙ্গ দেয় মোঘলদের। নিজের ঘরের মা বোন স্ত্রীদের মোঘলদের হারেমে দিয়ে নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করে মোঘলদের বিশ্বাস অর্জন করে মোঘলদের লিটের বখরা পেয়েছে।

(বঙ্কিম চন্দ্র "দুর্গেশ নন্দিনী" উপন্যাসে আবার মোঘল রাজপুত লটকে বৈধতা দিয়ে গেছেন আর বাঙালি রাজকুমারীকে রাজস্থানি রাজকুমাওরের কাছে সঁপে দিয়েছেন। গল্পে হোলেও বাঙ্গালির হিন্দি চাটা মনন-এর শুরু ওখানেই।)

বাঙ্গালির কি মোঘলদের থেকে বা রাজস্থানীদের থেকে কিছু পাওয়ার ছিল?

সেই সময় কোনও বাঙালি কি মোঘলদের সঙ্গী হয়নি?

বাঙ্গালির কৃষিজমি আর সমুদ্রতট দুইই আছে। তাই বাঙ্গালির থেকে বাইরে থেকে লোক ছিনিয়ে নিতে আসবে খাজনা সেটাই স্বাভাবিক। মোঘলরা ও তাদের অনুচর রাজস্থানীরা বাংলায় আসে বাংলার সুলতানের থেকে খাজনার ভাগ নিতে। সুলতান ও তার সঙ্গী রাজারা স্বাভাবিকভাবেই মোঘল বিরোধী অবস্থান নেয়। আবার দক্ষিণ বাংলার অনেক রাজাই যেমন পঞ্চানন গাঙ্গুলী (সাবর্ণ রায় চৌধুরী) মোঘলদের সঙ্গী হয়।

মোঘলরা জিতলে সাবর্ণরা কি পেতে পারে?

বড় জোড় সুলতানকে যে খাজনা দিতে হবে তার চেয়ে মোঘলদের কম দিতে হবে? মানে বাংলার সামস্তদের আসলে লাভের জায়গা ছিলনা সেরকম মোঘলদের সমর্থন করে। কারণ তাকে খাজনা দিতেই হবে আর সে লুটের বখরা সেভাবে পাবেনা কারণ তার কাছে সমুদ্র ব্যবসা ও কৃষিজমি আছে। রাজস্থানীদের ভারত লুটের ইচ্ছে বেশি। কারণ রাজস্থানে খাজনা নেই। যার খাজনার উৎস নেই তার মধ্যে বাইরের এলাকা দখল করার বাসনা বেশী। মোঘল আর রাজস্থানিদের লক্ষ্য ছিল এক। যাদের কৃষি আছে বা সমুদ্র কৃষি দুইই আছে তাদের মনে হবে মোঘলরা তাদের খাজনা নিচ্ছে। রাজস্থানীদের মনে হবে মোঘলরা তাদের খাজনার ভাগ দিচ্ছে। এটাই তফাত।

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

Historical Hindu 26-May-2024 by east is risingশচীন্দ্র পাল, কানাই নিয়োগী, কমলা ভট্টাচার্য, সুনীল সরকার, সুকোমল পুরকায়স্থ, কুমুদ দাস, চন্ডীচরণ সূত্রধর, তরণী দেবনাথ, হীতেশ বিশ্বাস, বীরেন্দ্র সূত্রধর ও সত্যেন্দ্র দেব।

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

Historical General 22-May-2024 by east is risingমাত্র ৩২ বছরের আয়ুতে...

★ ভারতবর্ষকে ৩ বার খালি পায়ে প্রদক্ষিণ করে,

★ তৎকালীন ভারতবর্ষে বিদ্যমান মোট ৭২ টি বিরোধী ও নাস্তিক্য মতবাদকে তর্কে পরাজিত করে,

★ মহাভারত থেকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে আলাদা গ্রন্থ হিসেবে তুলে ধরে,

★ ১১ টি প্রধাণ উপনিষদের ভাষ্য করে,

★ বেদব্যাস রচিত মহান ব্রহ্মসূত্রের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য রচনা করে,

★ ১৫১ টি শাস্ত্রীয়, জ্ঞানমূলক ও ভক্তিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করে,

★ দেবদেবীদের নিয়ে বহু ভক্তিপূর্ণ স্তোত্র রচনা করে,

★ ভারতের ৪ প্রান্তে ৪ মঠ স্থাপন করে,

★ সেই ৪ মঠে নিজের ৪ প্রধাণ শিষ্যকে দায়িত্ব দিয়ে,

★ ৪ মঠে ৪ বেদের চর্চা ও ৪ মহাবাক্যের চর্চার নীতি স্থাপন করে,

★ দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করে...

পুনরায় সনাতন ধর্মকে উজ্জীবিতকারী জগৎগুরু ভগবান আদি শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব তিথিতে উনার শ্রীচরণে জানাই কোটি-কোটি প্রণাম

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

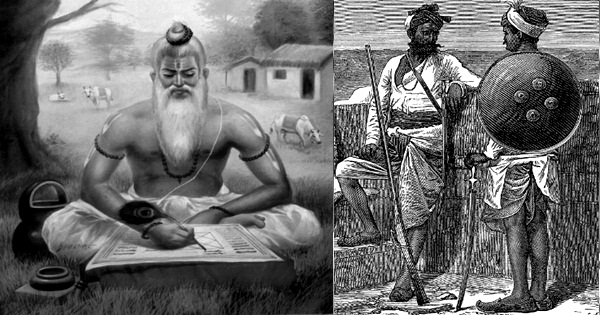

Historical Hindu 15-May-2024 by east is rising"Brahmins are mostly 5'8" tall, with good physique, given to very good personal hygiene, who shave daily and are extremely reliable, making them very good soldiers". This was the note circulated to all unit commanders in India by the British Indian Military Intelligence Branch in the 1897.

In the 19th century the British Indian Military Intelligence Branch issued special handbooks to its unit commanders. These handbooks were called “Caste Handbooks for the Indian Army”. All unit commanders were supposed to read them closely and use the insights they offered in managing their troops.

This is what the military handbooks compiled by the Intelligence Branch said:

India was divided into three caste groups. Brahmins, who studied; Kshatriyas who ruled; Vaishyas who produced wealth. Do notice that there is no mention of untouchables or of shudras.

This is what the note on Brahmins said (given below is an complete excerpt from chapter 1 of the Intelligence Branch Handbook on Brahmans):

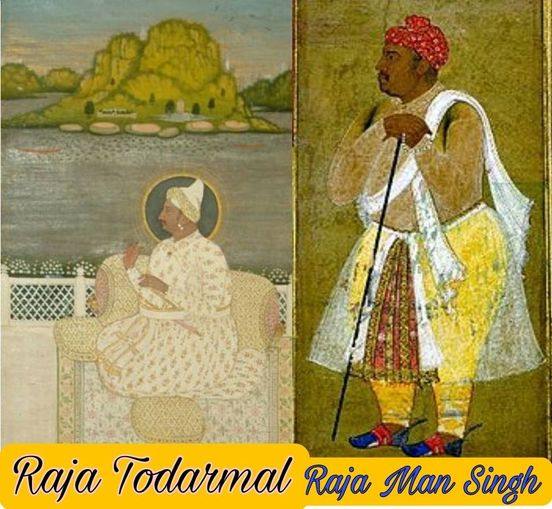

“Endowed with subtle minds, trained to the utmost keenness, and intellectually far in advance of any other caste, the Brahmans were peculiarly fitted for the business of political administration. They were largely employed in civil capacities, not only by Hindu Princes, but also by the Mughal Emperors, who recognized their ability and fitness for positions of trust. The chief adviser of the Emperor Akbar in matters of revenue, finance, and currency, was the Raja Todar Mai, a Brahman of the greatest ability and integrity.

Throughout the centuries of Muhammadan dominion the Brahmans never relinquished their ascendancy over the rest of the Hindu world. As their numbers increased, however, it became impossible for the whole caste to devote itself exclusively to religious functions. In the Doaba and on the banks of the Ganges and Jumna, where the principal shrines were situated, Brahmans became very numerous. Many compelled to resort to agriculture as a means of livelihood, and as they collected in villages and acquired land, the unsettled state of the country compelled them to take measures for the defence of their rights against the encroachments of their warlike neighbours.

There thus arose a class of Brahmans who, while retaining the privileges of a Levite caste, were in all essentials an agricultural people, of naturally pacific tendencies, but ready and able to defend themselves whenever occasion required. War, pestilence, and famine, often compelled the younger member of these communities to seek employment at a distance from their homes, and, as their religion debarred them from the acceptance of menial offices, they naturally resorted to military service as the only form of employment which could be accepted without loss of caste.

The general anarchy which followed the breaking up of the Mughal Empire compelled most of the European settlers in India to entertain corps of native irregulars for the defence of their posts and factories. The idea of giving discipline to these levies originated with the French, but other nations, and the native princes, were not slow to follow their example, and by the middle of the 18th century the Madras and Bombay settlements of the English East India Company possessed a considerable force of wellU trained topasses «topasses were Portuguese half-castes and native Christians, enlisted by the East India Company, and so called because they wore topis or hats. They were armed and dressed exactly like Europeans» and sepoys, armed and equipped like Europeans.

After the recapture of Calcutta in 1757 it was decided to form a similar force for service in Bengal, and early in that year Clive raised the

1st Regiment of Bengal Native as the Lal Pultun, because it was the first native corps to be dressed in red.

Nearly all the warlike races of Northern India were represented in the new corps, for, owing to the Muhammadan conquest of Bengal, the province was overrun by bands of military adventurers from Oudh, the Punjab and even from beyond the Indus. It was from men of this stamp that Clive selected his recruits, and in the corps raised about this time in Calcutta were to be found Pathans, Rohillas, Jats, Rajputs, and Brahmans.

The majority of the men were Musulmans, but as most of our early campaigns were directed against Muhammadan princes, it was considered expedient to gradually replace them by Hindus. It thus came about that the ranks of the Bengal regiments were filled almost entirely by Brahmans and Rajputs from Behar, Oudh, and the Doab, until our military service became practically the monopoly of these classes. Other reasons tended to encourage the enlistment of high caste Hindus. They were more docile and easily disciplined, they were quicker to learn their drill; and their natural cleanliness, fine phusicque and soldierly bearing, made them more popular with their European officers than the truculent Muhammadans from the north, to whom pipeclay and discipline were abhorrent.

No historical notice of the Brahmans would be complete without some reference to their military services. It is, however, impossible to separate the deeds of our Brahman sepoys from those of their comrades of other classess, for as the Hindustani portion of the army was not organized on the class system until 1893, for its achievements could not be allotted to any particular caste without obvious injustice to the others.

Brahmans have served in our ranks from Plassey to the present day. They have taken part in almost every campaign undertaken by the Indian armies. Under Forde they defeated the French at Condore. Under Cornwallis they assisted at the capture of Seringapatam. Under Lake they took part in the Mahratta wars, including the siege of Bharatpupr. As volunteers, Brahmans took part in the conquest of Java, also in the Nepal campaign, and in the expeditions to Burma and China. Brahman sepoys shared in the victories and disasters of the first Afghan War, including the defence of Jelalabad. In the Sikh wars, Brahmans and other Hindustanis helped us to win the Punjab, and even the Great Revolt of 1857 furnishes many instances of their personal devotion and fidelity. In Sir Hugh Rose’s brilliant campaign in Central india, nothing could surpass the gallantry and loyalty of certain regiments of the Hyuderabad Contingent, which was largely composed of Brahmans, Rajputs, and other classes recruited from the North-West Provinces. ….

Since the Mutiny, Brahmans have taken part in the Afghan War, in the expedition to Egypt, in the conquest of Burma, and in numerous expeditions on the north-west and north-east frontiers of India. At the storming of Minhla, the Brahman sepoys of the 11th Bengal Infantry were the first to enter the fort, and on the conclusion of the war two Brahman native officers of this regiment were awarded the order of merit, for valiant and distinguyished conduct whilst holding independent commands. In the same campaign a detachment of the 4th Bengal Infantry, undera a Brahman. Subadar, made a forced march of 65 miles in 36 hours, stormed Kendat, and thereby saved a number of European officials from a cruel and untimely death. With such an excellent record in the past, it may be confidently predicted that the new organisation into class regiments will enable our Brahman sepoys to add yet further to their military reputation, and place them on an equality with the most warlike of the races now serving under the British colours.

Pic. Painting from 1900 of an Indian sepoy in the employ of the British Indian Army.

Collected from Facebook Page "India History"

Author: Saikat Bhattacharya

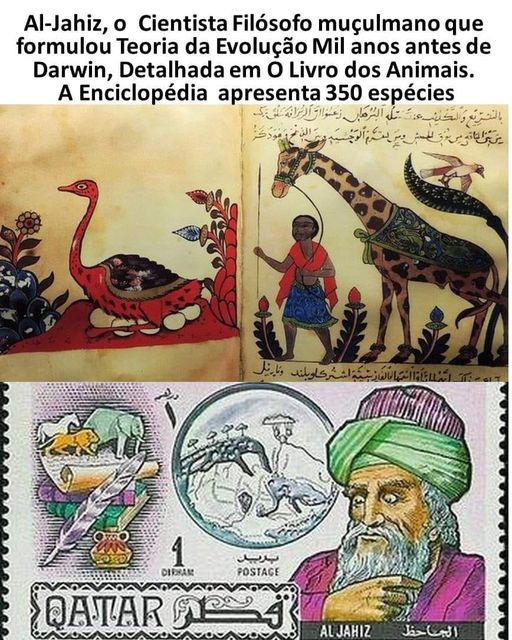

Historical Hindu 02-May-2024 by east is risingAl-Jahiz, The Muslim Scientist Philosopher Who Formulated Theory of Evolution a Thousand Years Before Darwin, Detailed in The Book of Animals. The encyclopedia presents 350 species

(BBC). About a thousand years before Darwin, an Iraqi Muslim philosopher, Abu Usman Amr Bahr Alkanani al-Basri, wrote the book Kitab al-Hayawan (The Book of Animals), in which he describes how animals change through a process he also called natural selection.

(BBC). Also known as Al-Jahiz, Abu Usman was born in 776 in the city of Baçorah, southern Iraq, at a time when the Mutazilah movement—a school of theological thought that defended the exercise of human reason—was growing in the region at the height of the Abbasid caliphate.

Academic works were translated from Greek to Arabic, and Baçorá chaired important debates about religion, science, and philosophy that shaped the mind of Al-Jahiz and helped him formulate his ideas.

The paper had been introduced to Iraq by Chinese merchants, which prompted the dissemination of ideas, and the young Al-Jahiz began writing on various topics.

His interests covered many academic areas, such as science, geography, philosophy, Arabic grammar and literature.

He is believed to have published 200 books during his lifetime, but only one-third have survived to this day.

THE BOOK OF THE ANIMALS

His most famous work, The Book of Animals, was conceived as an encyclopedia featuring 350 species. In it, Al-Jahiz posits ideas that are very close to Darwin's theory of evolution.

"Animals are engaged in a fight for existence and resources, to avoid being eaten and reproducing," Al-Jahiz writes.

"Environmental factors influence organisms causing them to develop new characteristics to ensure survival, thus transforming them into new species. "

He continues: "Animals that survive to reproduce can pass on their successful traits to their offspring."

To survive, animals had to possess competitive characteristics to find food, avoid turning over food from others, and reproduce. That made them change from generation to generation.

Al-Jahiz ideas influenced other later Muslim thinkers. His work was read by the likes of Al-Farabi, Al-Arabi, Al-Biruni, and Ibn Khaldun.

Pakistan's "spiritual father" Muhammad Iqbal, aka Allama Iqbal, acknowledged the importance of Al-Jahiz in his collection of lectures, published in 1930.

Iqbal pointed out that "it was Al-Jahiz who pointed out the changes taking place in the lives of animals due to migration and environmental changes."

'THEORY OF MAOMETANA'

The contribution of the Muslim world to the idea of evolution was no secret to 19th-century European intellectuals. Indeed, a contemporary of Darwin, the scientist William Draper, spoke of the "Mohammed theory of evolution" in 1878.

However, there is no evidence that Darwin knew al-Jahiz's work or that he understood Arabic.

Science journalist Ehsan Masood, who ran a series for the BBC called Islam and Science, says it's important to remember others who contributed to the history of evolutionary thought.

Ehsan Masood also points out that creationism did not appear to exist as a significant movement in 9th-century Iraq, when Baghdad and Bazarah were major centers of advanced education in Islamic civilization.

“Scientists did not spend hours examining Revelation landscapes to see if they were comparable to the knowledge observed in the natural world,” Masood wrote in an article on al-Jahiz in the British newspaper The Guardian.

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47577118

Author: Saikat Bhattacharya

Historical General 01-May-2024 by east is risingThe period of the Later Ilyas Shahi dynasty (1435-1487 AD) was perhaps the greatest era of Bengal on the cultural side. It was this dynasty that patronised Bengali literature the most. And not just Bengali literature but also Persian literature aswell as various sciences such as the Ayurveda, astrolonomy & various arts. Surprisingly under the patronisation it's most powerful ruler #Ruknuddin_Barbak_Shah (1459-1476 AD) #Krittivasa composed the Bengali adaptation of Ramayana & #Gunaraja_Khan composed the epic Sri Krishna Vijaya the most popular epic of the Sultanate period. It was also an era of social reforms such as Nulo Panchanan's movement, the Datta Khani movement, the Barendri movement of #Udayanacharya_Bhaduri etc. So certainly a cultural high point of the Sultanate. The Later Ilyas Shahis certainly took the legacy of their ancestor #Shamsuddin_Ilyas_Shah (1339-1358 AD). Atleast that's what's believed. Yet the historical sources really makes one doubt if they truly were the descendents of Ilyas Shah.

In most text-books it's usually written that the founder of the Later Ilyas Shahi dynasty #Nasiruddin_Mahmud_Shah (1435-1459 AD) was the great-grandson of Ilyas Shah. But what do the sources of the old actually say?

According to the Riyaz Al-Salatin which is from the 18th century but used earlier works, after the death of the last Kans Shahi ruler #Shamsuddin_Ahmad_Shah 2 of his nobles named Sadi Khan & Nasir Khan struggled for power. After slaying Nasir Khan, Sadi wanted to become king himself. After 7 days (or half a day) of rule the nobles & secretaries of the court put him to death & raised one of the grandsons of Ilyas Shah to the throne. He would take the title Nasir Shah. The word used in Riyaz is از نبأر (Az Nabaer) which means amongst the grandsons.

Another source from the 18th century is Buchanan's account who had access to many lost manuscripts written in Bengal, "Ahmed Shah...reigned three years. He was destroyed by two of his nobles, Sadi Khan and Nasir Khan, the later of whom was made king, and erected many buildings at Gaur, to which he seems to have transferred the royal residence. He governed 27 years, and was succeeded by Sultan Barbuck Shah." Buchanan is stating that Ahmad Shah's noble Nasir Khan is Sultan Nasir Shah & mentions nothing about being Ilyas Shah's grandson.

Amongst the earliest sources we can find are from the 16th century. Namely the Tabaqat-i-Akbari & Gulshan-i-Ibrahimi. Both of these were written in distant lands beyond Bengal. One in North India & another in Deccan. They probably had relied on legends to an extent but are still important as our earliest available sources on the matter. They very much give the same account as the Riyaz & probably were the source behind the information in Riyaz. However these texts don't mention the word for grandson at all. The word in Tabaqat-i-Akbari is احفد which just means relative. Could be someone from direct family but also can be some in-law. Meanwhile Gulshan-i-Ibrahimi uses the word اولاد which just means descendent. Also unclear on the relation to İlyas Shah. Firishta also states Nasir was dedicated to farming before coming to the throne.

Now in those days it was not uncommon for ruling families to claim lineage from their in-laws. We know the Timurids did this. The last ruler of this dynasty #Jalaluddin_Fateh_Shah (1481-1487 AD) styled himself as 'Sayyid' meaning a descendent of the Prophet Muhammad (Sa) through his daughter Fatima (Ra). Seeing no other ruler of this dynasty has claimed this lineage, he probably claimed it from his mother's side. Much like the Muzaffarids of Gujarat, rulers of this dynasty also used symbols of the Suryavamsa in their coins. Could it be that they were Sanatan who converted & married into the Ilyas Shahi family. However claimants to the Suryavamsa is also a bit weird in context of Bengal as Bengali ruling houses usually claimed lineage from the Chandravamsa & not Suryavamsa. There's also a receit of slave trade claiming a date equivalent to 1440 AD which mentions the king as 'Sulutan Mahamud Saha Gajan' (Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal p.133) which is preserved at Dhaka University. Gajan has relations with Shiva the God of Destruction. However considering the Bengali language of that time, Gajan could also have been a Bengalification of Ghaznavi. We can't be certain.

And that's it. We've failed to determine the actual lineage of this dynasty. The thing is the dynasty itself cherished multiple lineages those of Saka, Sayyid & native. And this is not something unusual for that time. However there is no doubt that this dynasty was culturally Bengali. Perhaps referring to this dynasty as Mahmudi Shahi dynasty instead is more scientific instead of using Later Ilyas Shahi would be more scientific. However since most people will have trouble understanding I will be referring to them as Mahmud Shahi aka Later Ilyas Shahi dynasty from hence forward.

Read MoreAuthor: Ishtiak Ahmed

Historical General 10-April-2024 by east is risingWhen most think of Medieval Indian armour most usually think of either Zirah Baktar or Chahar Aina. However those types are actually rather modern. Throughout the large timespan of the Middle Ages aswell as the diverse regions of the Subcontinent there have been various forms of armours in use. Unfortunately there are no surviving examples of armour from the actual Middle Ages. However there is iconography. Here we will look into iconography depicting armour throughout the Middle Ages.

First we have a man clad in scale armour from the Ajanta Caves Paintings. Although they date anywhere from the 5th-7th century which is more of an intermediate phase between the Classical era & the Middle Ages, armour during the Early Middle Ages wouldn’t likely have been far off from those of the Late Classical Antiquity.

And here is a coin of #Shashanka (606-636 AD) the founder of the Gauda kingdom. He seems to be depicted wearing a muscle cuirass & shin guards. Again not very different from Classical era.

With various waves of Islamic invasions during the High Middle Ages the Subcontinent got introduced to armour that covered more of the body from head to toe. However we don't have much iconography of this era. The Basatin Al-Uns gives us our earliest look into the armours worn by troops of Islamic India during the 14th century. Here we can see the cavalry of #Ghiyasuddin_Tughlaq (1320-1326 AD) of Hindustan clad in composite armour. Most are wearing lamellar cuirasses called #Jawshan , segmented/laminar shoulder armour, plate lower arm, foot, shin, knee & thigh armour. There's also an additional round disc attached on the chest. There's likely mail underneath but difficult to say to for certain. Some are also wearing Brigandine/Coat of Plates style armour called #Chihalta_Hezar_Masha.

Next we go into the 15th century. This is from a Shahnamah manuscript composed in 1438 during the reign of #Alauddin_Mahmud_Shah (1436-1469 AD) of Malwa. Here we see the cavalrymen clad in scale armour & about no type of metalic armour for the infantrymen. This back to basics may more have been just regionalism.

We draw very close to the end of the Middle Ages. This is a depiction of the army of Alexander from the Sharfnama manuscript composed during the reign of #Ruknuddin_Barbak_Shah (1459-1476 AD). We see both the cavalry & the infantry clad in composite armour. We already know the Bengal Sultanate had a standing army composed mostly heavy infantry from the Chinese sources. Anyway they are shown weaing a conical helmet called #kulahkhud with scale aventail, #Chihalta_Hezar_Masha (Brigandine/Coat of Plates), plate vembraces or #bazubands .

The last example is going to be a battle scene from the Jagamohana Ramayana, an Odia adaptation of the Ramayana by Balarama Dasa (1474-1522). And the body armour is similar to that of Bengal but the helmet styles are very different. We know from the sources of the next century that this type of body armour was popular in Vijayanagara & the Deccan Sultanates aswell, probably due to the climate of these regions. Anyway this covers the armour types during Medieval India. This was just a basic introduction really without going into much details on how which functions.

Read MoreAuthor: Ishtiak Ahmed

Historical General 10-April-2024 by east is risingThe period of the Later Ilyas Shahi dynasty (1435-1487 AD) was perhaps the greatest era of Bengal on the cultural side. It was this dynasty that patronised Bengali literature the most. And not just Bengali literature but also Persian literature aswell as various sciences such as the Ayurveda, astrolonomy & various arts. Surprisingly under the patronisation it's most powerful ruler Ruknuddin_Barbak_Shah (1459-1476 AD) Krittivasa composed the Bengali adaptation of Ramayana & Gunaraja_Khan composed the epic Sri Krishna Vijaya the most popular epic of the Sultanate period. It was also an era of social reforms such as Nulo Panchanan's movement, the Datta Khani movement, the Barendri movement of Udayanacharya_Bhaduri etc. So certainly a cultural high point of the Sultanate. The Later Ilyas Shahis certainly took the legacy of their ancestor Shamsuddin_Ilyas_Shah (1339-1358 AD). Atleast that's what's believed. Yet the historical sources really makes one doubt if they truly were the descendents of Ilyas Shah.

In most text-books it's usually written that the founder of the Later Ilyas Shahi dynasty #Nasiruddin_Mahmud_Shah (1435-1459 AD) was the great-grandson of Ilyas Shah. But what do the sources of the old actually say?

According to the Riyaz Al-Salatin which is from the 18th century but used earlier works, after the death of the last Kans Shahi ruler Shamsuddin_Ahmad_Shah 2 of his nobles named Sadi Khan & Nasir Khan struggled for power. After slaying Nasir Khan, Sadi wanted to become king himself. After 7 days (or half a day) of rule the nobles & secretaries of the court put him to death & raised one of the grandsons of Ilyas Shah to the throne. He would take the title Nasir Shah. The word used in Riyaz is از نبأر (Az Nabaer) which means amongst the grandsons.

Another source from the 18th century is Buchanan's account who had access to many lost manuscripts written in Bengal, "Ahmed Shah...reigned three years. He was destroyed by two of his nobles, Sadi Khan and Nasir Khan, the later of whom was made king, and erected many buildings at Gaur, to which he seems to have transferred the royal residence. He governed 27 years, and was succeeded by Sultan Barbuck Shah." Buchanan is stating that Ahmad Shah's noble Nasir Khan is Sultan Nasir Shah & mentions nothing about being Ilyas Shah's grandson.

Amongst the earliest sources we can find are from the 16th century. Namely the Tabaqat-i-Akbari & Gulshan-i-Ibrahimi. Both of these were written in distant lands beyond Bengal. One in North India & another in Deccan. They probably had relied on legends to an extent but are still important as our earliest available sources on the matter. They very much give the same account as the Riyaz & probably were the source behind the information in Riyaz. However these texts don't mention the word for grandson at all. The word in Tabaqat-i-Akbari is احفد which just means relative. Could be someone from direct family but also can be some in-law. Meanwhile Gulshan-i-Ibrahimi uses the word اولاد which just means descendent. Also unclear on the relation to İlyas Shah. Firishta also states Nasir was dedicated to farming before coming to the throne.

Now in those days it was not uncommon for ruling families to claim lineage from their in-laws. We know the Timurids did this. The last ruler of this dynasty Jalaluddin_Fateh_Shah (1481-1487 AD) styled himself as 'Sayyid' meaning a descendent of the Prophet Muhammad (Sa) through his daughter Fatima (Ra). Seeing no other ruler of this dynasty has claimed this lineage, he probably claimed it from his mother's side. Much like the Muzaffarids of Gujarat, rulers of this dynasty also used symbols of the Suryavamsa in their coins. Could it be that they were Sanatan who converted & married into the Ilyas Shahi family. However claimants to the Suryavamsa is also a bit weird in context of Bengal as Bengali ruling houses usually claimed lineage from the Chandravamsa & not Suryavamsa. There's also a receit of slave trade claiming a date equivalent to 1440 AD which mentions the king as 'Sulutan Mahamud Saha Gajan' (Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal p.133) which is preserved at Dhaka University. Gajan has relations with Shiva the God of Destruction. However considering the Bengali language of that time, Gajan could also have been a Bengalification of Ghaznavi. We can't be certain.

And that's it. We've failed to determine the actual lineage of this dynasty. The thing is the dynasty itself cherished multiple lineages those of Saka, Sayyid & native. And this is not something unusual for that time. However there is no doubt that this dynasty was culturally Bengali. Perhaps referring to this dynasty as Mahmudi Shahi dynasty instead is more scientific instead of using Later Ilyas Shahi would be more scientific. However since most people will have trouble understanding I will be referring to them as Mahmud Shahi aka Later Ilyas Shahi dynasty from hence forward.

Read MoreAuthor: Ishtiak Ahmed

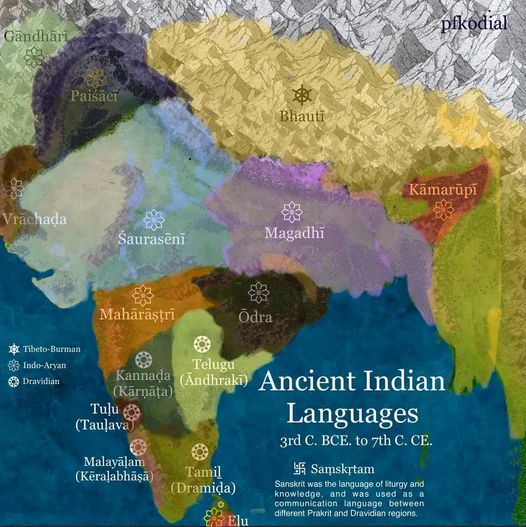

Historical General 04-April-2024 by east is risingLet's briefly explore some pertinent details of each of these languages.

TIBETO-BURMAN

---------------------------

1. Bhauti:

- Region: Likely the Himalayan region, including parts of modern-day Sikkim and Bhutan.

- Age: The Tibeto-Burman languages have ancient origins, though specific ages for Bhauti are not well-documented.

- Details: Part of a family of languages spoken by various ethnic groups in the Himalayas.

INDO-ARYAN

--------------------

2. Gandhari:

- Region: Ancient Gandhara, corresponding to present-day northwest Pakistan and eastern Afghanistan.

- Age: Flourished around the 3rd century BCE to 3rd century CE.

- Details: Known for the Gandhari Prakrit, written using the Kharosthi script; influential in early Buddhist texts.

3. Paisachi:

- Region: Possibly in the northwest of the Indian subcontinent.

- Age: Mentioned as early as the 5th century CE; details are sparse.

- Details: Considered a literary language with few surviving examples, often cited in folklore.

4. Sauraseni:

- Region: Around the central region of India, including what is now Madhya Pradesh.

- Age: Used as a literary Prakrit language in plays and poetry, around 1st century CE onwards.

- Details: Ancestor of the Western Hindi languages, including modern-day Hindi and Punjabi.

5. Magadhi:

- Region: Ancient Magadha, roughly the modern state of Bihar in India.

- Age: Prevalent in the 1st millennium BCE, continuing into the first half of the 1st millennium CE.

- Details: Associated with the spread of Buddhism and Jainism, and is a precursor to languages like Bengali, Assamese, and Odia.

6. Kamarupi:

- Region: Ancient Kamarupa, corresponding to modern Assam and parts of Bengal.

- Age: Flourished from the 4th to the 12th century CE.

- Details: An early form of Assamese, influential in the development of other Eastern Indo-Aryan languages.

7. Maharashtri:

- Region: Region corresponding to modern-day Maharashtra and neighbouring states.

- Age: Dominant around the 1st millennium BCE to 5th century CE.

- Details: Considered the "mother of Marathi," with a significant body of early literature, including the celebrated 'Gatha Saptashati'.

8. Odra:

- Region: Region around modern-day Odisha.

- Age: Known from the 10th century onwards, with inscriptions dating back to the 6th century.

- Details: Precursor to the Odia language, with distinctive script and literature.

9. Elu:

- Region: Ancient Sri Lanka.

- Age: Considered to be the earliest form of the Sinhalese language, with origins in the 3rd century BCE.