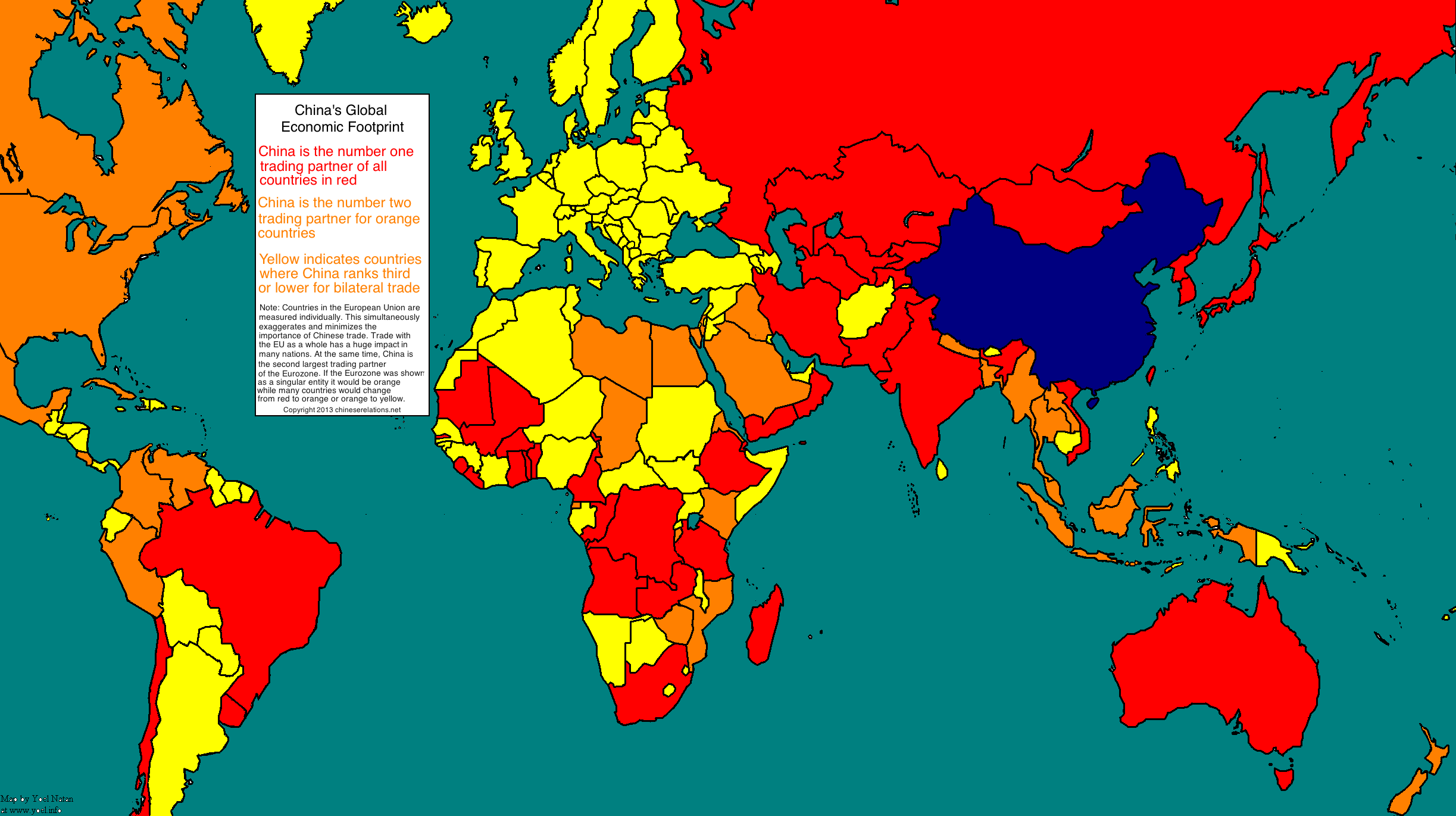

বাঙালি হিন্দু ১৮৭০ থেকে ইলবারট বিলকে কেন্দ্র করে ক্রমেই ব্রিটিশদের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। চীন ও বাংলা অষ্টাদশ শতকে ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বেশি শিল্পোন্নত অঞ্চল এবং সবচেয়ে বড় বাজার। কিন্তু ১৮৪০ এর পরে ব্রিটেন ও পশ্চীম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠতে শুরু করে সবচেয়ে বেশি শিল্পোন্নত অঞ্চল এবং সবচেয়ে বড় বাজার। ফলে পূর্ব দিকের কোলকাতার থেকে পশ্চীম দিকের মুম্বাই-এর গুরুত্ত্ব বাড়তে শুরু করে। কারণ চীন ও বাংলার সাথে যখন প্রধান বাণিজ্য তখন কোলকাতাই গুরুত্বপূর্ণ আর পশ্চীমের সাথে যখন প্রধান বাণিজ্য তখন মুম্বাই সুরাট ইত্যাদির গুরুত্ব বেড়ে যাবে। ১৮৭০ থেকে এটাই হচ্ছিল আর তাই বাঙালি হিন্দুর ব্রিটিশদের প্রধান বন্ধু হিসেবে থাকাটা অসম্ভব হচ্ছিল। তাই বাঙালি হিন্দু ও ব্রিটিশ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়।

প্রথমে দ্বন্দ্বের জন্য বাঙালি হিন্দু বাংলা জাতিয়বাদের দিকে যায়। ১৮৮০-এর আদম সুমারী থেকে বোঝা যেতে থাকে যে বাংলা আস্তে আস্তে মুসলমান প্রধান অঞ্চল হয়ে যাচ্ছে। ব্রিটিশরা ১৮৫৭ শিপাই বিদ্রোহ থেকে শিক্ষা নেয় যে মোঘল ও ব্রাক্ষণ জোট ভাঙতে হবে কারণ ব্রিটিশ শিপাইদের ব্রাক্ষণ অংশ বিদ্রোহ করে কিন্তু রাজপুত অংশ ব্রিটিশদের প্রতি অনুগত থাকে। তাই হিন্দি অঞ্চলে রাজপুতদের ক্ষমতা বাড়াতে ও হিন্দু-মুসলমান দূরত্ব বাড়াতে হিন্দিকে উর্দুর থেকে পৃথক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ব্রিটিশরা ১৮৬৭ সালে আর সেন্ট্রাল প্রভিন্স (বর্তমান ইউপি) হিন্দিকে সরকারী ভাষা বানায় ১৮৮১ সালে। এইভাবে একটা বিশাল অঞ্চলকে হিন্দিভাষি বানিয়ে ফেলল ব্রিটিশরা।

ব্রিটিশরা বাঙালি হিন্দুদের বাঙালি জাতিয়তাবাদকে ভাঙতে হিন্দি ভাষা ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা দুতোকেই ব্যবহার করে। ১৯০৫-এ রিসলে সাহেব বলেন, "United Bengal is a power, once divided it will fall into different ways"। অর্থাৎ বাঙালি জাতিয়তাবাদকে ভাঙো। কার্জন বঙ্গ ভঙ্গ করতে চাইল এমনভাবে জাতে পূর্ব দিকে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হয়ে আর পশ্চীমে হিন্দিভাষিরা সংখ্যাগুরু হয়। এভাবে বাঙালি হিন্দুকে শক্তিহীন করে ফেলা সম্ভব। এই চাপের মুখে বাঙালি হিন্দু বলল বাঙালিকে এক রাখতে হবে। অর্থাৎ বাঙালি হিন্দু মুখে বলল যে তারা বাঙালি মুসলমানকে বেশি আপন মনে করে। কিন্তু কাজে এই মিলনের পক্ষে কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলনা। শশঙ্ক ও ইলিয়াস শাহ-কে এক সূত্রে গাঁথতে হত। সিস্তানী, তুর্কি, পাঠানদের বিদেশি বলে যে তকমা বঙ্কিম চন্দ্ররা দিয়েছিল তা ভাঙতে হত। কিন্তু বাঙালি হিন্দু সেরকম কিছুই করতে পারলনা। উলটে এক দিকে চিত্তরঞ্জন দাশ বাংলার মুসলমানদের সাথে কোন আদর্শগত জোট না করে স্রেফ রাজনৈতিক জোট চালাতে লাগলেন আর রবীন্দ্রনাথ ভারতের মহামানবের সাগরতীর প্রচার শুরু করলেন।

বাঙালি হিন্দু এটা মেনে নিতে পারছিলনা যে বাংলাতে মুসলমান সংখ্যা ৫০%-এর ওপরে আর তাই বাংলা কখনোই আর উনবিংশ শতকের মতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেনা বাঙালি হিন্দু। তাই সে ১৯৩০-এর দশকে ভারতীয় জাতিয়তাবাদকে আঁকড়ে ধরছিল। কিন্তু ভারতকে হাতে রাখতে সে বাঙালি মুসলমানকে বাঙ্গালিত্বের মোড়কে সাঝাতে চাইছিল। এদিকে ১৯৩০-এর দশকে ফজলুল হকের সময় থেকেই কৃষক প্রজা পার্টি বানিয়ে বাঙালি মুসলমান দেখিয়ে দেয় স্বাধীন বাংলাতে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠাই তাদের বেশি পছন্দের। এর মানে হল বাঙালি হিন্দু চাইছিল বাঙালি মুসলমান যেন তার সংখ্যা দিয়ে ভারতে বাঙালির সংখ্যা ও ক্ষমতা বাড়ায় আর বাঙালি মুসলমান চাইছিল স্বাধীন বাংলায় সংখ্যাগুরু হিসেবে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে এবং বাঙালি হিন্দু যেন সেই কাজে বাঙালি মুসলমানকে বাঙ্গালিত্বের নামে সমর্থন করে। বাঙালি হিন্দু যা করতে পারত তা হল খুব শক্তিশালী সংখ্যালঘু হিসেবে স্বাধীন বাংলায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা এবং সেখানে নিজেদের দাবিদাওয়া দরকষাকষির মধ্য দিয়ে সংখ্যাগুরু বাঙালি মুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করা। সেটা না করে বাঙালি মুসলমানদের ওপর নিজেদের তৈরি উনবিংশ শতকের বাঙ্গালিত্ব চাপাতে গেল আর ভেবে গেল বাঙালি মুসলমানের সমর্থন নিয়ে ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

এরকম ভুল ভাবনা সফল হয়নি স্বাভাবিকভাবেই। বাঙালি হিন্দু পশ্চীম বঙ্গ নামে ভারতের মধ্যে ৮% জনসংখ্যার দুর্বল একটা রাজ্য তৈরি করল। ৪৭%-এর হিন্দিভাষি বা ৫২%-এর হিন্দি-গুজারাতি জোটের সামনে এই ৮% খুবই দুর্বল। এই ৮% বাঙ্গালির মধ্যে আবার ৩০% বাঙালি মুসলমান, ৩ঁঁ% উর্দুভাষি মুসলমান, ৮% হিন্দিভাষি ও ২% নেপালী। বাঙালি হিন্দু ৫৭%-এর বেশি নয় পশ্চীম বঙ্গে। আসাম, ত্রিপুরা ও ঝারখণ্ডে বসবাসরত বাঙালির মধ্যে সেরকম কোন উদ্দীপনা তৈরি করতে পারেনি। ১৯৪৭-এর ধাক্কা বাঙালিকে ভেঙেচুড়ে দিয়েছে। শুধু পাওয়ার মধ্যে বাংলাদেশ নামে একটা রাষ্ট্র তৈরি করতে পেরেছে বাঙালি মুসলমানেরা। বাকিটা একদম এলোমেলো হয়ে আছে। ইতিহাস এই এলোমেলো অয়ে যাওয়া জাতিকে খুব শিঘ্র একটা সুযোগ দিতে চলেছে। দেখা যাক.........।

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

Historical Hindu 11-June-2022 by east is risingEconomic Reality

In nominal terms, USA is 24%, China is 19%, EU is 17%, Japan is 7% of Global GDP.

in PPP terms, USA is 16%, China is 20% & EU is 15%, Japan is 4% of Global GDP.

India, Indonesia, Russia, Brazil, Mexico, Turkey (Rest Multipolar Big) together are hardly 15% of Global GDP in nominal terms & 25% of Global GDP in PPP terms.

so US + EU + Japan is 48% as share of nominal Global GDP and 35% in PPP terms.

China + Rest Multipolar Big is 34% of Global GDP in nominal terms and 45% in PPP terms.

PPP measures GDP in kind and so is better indicator to judge amount of oil, gas and other commodities needed in a country.

Economic Implications

So we can safely say China + Rest Multipolar Big account for 22% more demand in oil and commodity markets compared to US + EU + Japan.

But current prices better measure land prices and asset prices and also quality of endowment (workers, machines, researchers) which are 30% better for US + EU + Japan compared to China + Rest Multipolar Big.

Since Brazil and Russia are by themselves big commodity sellers, China + Rest Multipolar Big's edge over US + EU + Jap in commodity market is lost in a big way. Moreover, USA is self sufficient in oil and food now. Say 22% edge is reduced to 10% edge. And the edge is mainly over EU and not over USA.

China being largest retail market, most profit making labor market and highest growing financial market surely creates a big influence on US, EU and Japan investors. Chinese made products help to keep inflation level low in USA, EU and Japan too.

So it can be concluded that China can create havoc in USA, EU and Japan through its role as global manufacturing hub while Russia and Brazil can create high inflation especially in EU and to a less extent in USA and Japan through its important role in global commodity markets. Russia and Brazil can also get new markets of commodities they sell if USA, EU and Japan markets are lost.

USA and EU's main strength lies in global asset market and quality of researchers and workers and machines. Other than China no other Multipolar Big are in a position to challenge USA and EU in asset market and quality factor. China needs to dominate its neighborhood militarily to make its asset market and quality at par with USA and EU. For this China has to keep raising naval assets in South China Sea at a faster rate than USA and tame in India through military actions (since trade investment options did not work between China and India).

Conclusion

By next year, it seems EU will face economic disasters due its economic war against Russia. USA will face severe inflation but is likely to avoid economic disasters. Japanese economic stagnation (since 1990s) will continue. USA may try to mitigate the inflation by ending some of trade wars against China launched by Trump in 2017. USA will continue to ask Gulf Arabs to reduce oil price as only this can severely impact Russian economy. But there is very little hope that USA will be able to make Gulf Arabs lower oil price. China will continue to enjoy cheap oil, gas from Russia and may even get good trade deal from USA. But time has come when China has to show its military prowess before the world. May be by next year, China will be ready with a High Tech War with India. Defeating India in a War of Cognition is the most feasible way by which China will be able to dominate its neighborhood militarily and make yuan an important global currency like USD and Euro and hence will make Chinese asset market and quality of endowments at par with USA and EU. It is China India war that will determine the ultimate fate of Western Domination of l

Author: Saikat Bhattacharya

International geopolitics General 11-June-2022 by east is risingFree Speech অধিকারটা এইকারণেই আসে যাতে জনপ্রিয় না, অপ্রিয় কথা এমন কথা বলার অধিকারকে রক্ষা করা যায়। জনমোহিনী কথা বলার জন্য কখনোই right of free speech আসেনি। কারণ সেইসব কথার জন্য কোন আইনত অধিকার সুরক্ষা লাগেনা। এছাড়াও অপ্রিয় সত্য কথা এবং কঠোর বাস্তব কথা কখনোই বেশীরভাগ সাধারণ মানুষ মেনে নেবেনা। সংবেদনশীলতা ও আবেগপ্রবণতার সাথে সবসময় যুক্তিবাদের সংঘর্ষ লাগে। যুক্তিবাদী ব্যাতিক্রমীদের বরাবরই আবেগপ্রবণ সাধারণ মানুষ অবদমিত করতে চেয়েছে কিন্তু শেষমেষ তাদের কথাতেই মানবসভ্যতার প্রগতি এসেছে।

এছাড়াও হাজার একটা লোকের হাজার একটা আবেগ। কাউকে যদি সবার ভাবাবেগ নিয়ে চিন্তা করতে হয় তাহলে পুরো জীবনটাই অতিবাহিত হয়ে যাবে। আর সবার ভাবাবেগ রক্ষাও যদি শাসনতন্ত্রকে করতে হয় তাহলে আর বাকী কিছুই করা হবেনা। ন্যায় সবার উর্দ্ধে এই ধারণাটাই শেষ হবে। দুনিয়া আবেগে চলেনা। আবেগতাড়িত সমাজ কখনো ন্যায়ভিত্তিক হতে পারেনা কারণ সেখানে ঠিক-ভুল, ন্যায়-অন্যায়ের কোন বিচর থাকবেই না। সেখানে সোজা পাশবিক প্রবৃত্তিতে চলবে।

এছাড়াও political correctness এ মিথ্যা, অসৎতা, কূট, ছল এইসবের আধিপত্য হবে। কারণ মুখ ফুটে সত্যটা কেউ বলবে না পাছে কারুর আঘাত লেগে যায়। তার ফলে অসৎ, দূর্নীতিপরায়ণ লোকেদের রাজত্ব হবে। সেসমাজ কেমন হবে সেটা বোঝাই যায়।

Hate speech কখনোই অপ্রিয় হয়না। Hate speech is always popular, likeable speech। কারণ যেকোন বিদ্বেষমূলক ভাষণেই হাজার হাজার লোক সেই হেটমঙ্গারকে অন্ধের মতো সমর্থন করে। সমস্ত বিদ্বেষমূলক চিন্তধারার জনপ্রিয়তা আছে। আর সেগুলো কখনোই যুক্তিবাদী স্পীচ হয়না। বরং হয় আবেগতাড়িত এবং তা সাধারণমনে শুনতে দারূণ লাগে। তাতেই লাখ লাখ লোক উদ্বুদ্ধ হয়।

সুতরাং hate speech আটকানোর নামে political correctness, censorship culture আনলে হেট স্পীচ কমেনা বরং বাড়ে। কারণ হেট স্পীচ এর মাধ্যমে আটকানো যায়না যেহেতু সেগুলো জনমোহিনী কথা। বরং এই কঠোর অপ্রিয় কথাগুলিকে আটকালে ও মুক্তচিন্তা রোধ করলে সমাজের ক্ষতি বই লাভ কিছু হয়না। পশ্চিমাবিশ্বে এই political correct repressive culture এর জন্যেই এখন ফ্যাসিবাদীদের উত্থান হচ্ছে কারণ তাদের আটকানোর জন্যে যুক্তিবাদী মানুষ আর নেই। একবার সমাজকে আবেগচালিত করলে সেই চক্র থেকে বোরোনো মুশকিল। বিদ্বেষমূলক মতাদর্শগুলো আবেগকেন্দ্রিক হয় কারণ তারা মানুষের আবেগ ও পাশবিক প্রবৃত্তিকে পুঁজি করেই শক্তিলাভ করে। সুতরাং একবার ঐ বাঁধ খুলে দিশে তারপরের প্লাবন এর ধাক্কাও খেতে হবে।

Read MoreAuthor: Purandhar Khilji

Theoretical General 11-June-2022 by east is risingমুক্তচিন্তার অন্যতম প্রধান শর্তই হল নিজের ক্ষুদ্র কুয়োর জগত থেকে বেরিয়ে এসে সার্বিকভাবে চিন্তা করা। কারণ জগৎ এক মহাসমুদ্র। নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকলে কোনদিনই তাকে পাওয়া সম্ভব না। সার্বিকভাবে চিন্তা করতে গেলে আমাদের আগে নিজেদের বদ্ধমূল চিন্তাভাবনা,ধ্যানধারণা,প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির বেড়াজাল ভেঙ্গে বেড়িয়ে আসতে হবে। যুক্তি অবশ্যই প্রাধান্য পাবে। যুক্তি ছাড়া কোন চিন্তাই হবেনা। আবেগ,সংবেদনশীলতা,হুজুগ এসবের বশে কখনোই মুক্তচিন্তা করা সম্ভব না। বরং এর দ্বারা চালিত হলে মানুষ ক্রমে পশুতেই রূপান্তরিত হয়(এ নিয়ে আগেও লিখেছি, পরে আরো লিখব)।

আরো যেটা প্রয়োজন সেটা হল মোটা চামড়া অর্থাৎ অপ্রিয় সত্য হজম করার ক্ষমতা। এটা হতেই পারে আপনি এতদিন যেটা সত্য বলে জেনে এসেছেন সেটা আদতে মিথ্যা। যেটা আপনি খারাপ বলে জানতেন সেটা আদতে খারাপ না। আপনি যে প্রচলিত ন্যারেটিভটা জেনে এসেছেন সেটা ভুল হলে সেটাকে স্বীকার করাও মুক্তচিন্তার মধ্যেই পড়ে,কারণ একপেশে ন্যারেটিভের উপর ভিত্তি করে মুক্তচিন্তা হয়না। এছাড়াও প্রচলিত স্টিরিওটাইপ,জেনারালাইজেশন দিয়ে কোন চিন্তাশীল মুক্তমন তৈরী হয়না। মোদ্দা কথা হল বস্তাপচা স্টিরিওটিপিকাল ভাঙ্গা রেকর্ড বাজিয়ে কোন মুক্তচিন্তা সম্ভব না।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অন্যের মতের প্রতি সহনশীলতা। আপনি যদি চান আপনার মতামতকে সম্মান করুক বাকিরা তাহলে আপনাকেও বাকিদের মতকে সম্মান করতে হবে।

এছাড়াও চিন্তাধারা সময়োপযোগী হতে হবে। 1820 এর চিন্তাভাবনা 2020 তে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। দুনিয়া ক্রমাগত এগিয়ে যায়। তাই তার সাথে মানসিকতারও অগ্রগতি লাগে।

আরো যে জিনিসটা দরকার সেটা হল non-conformity। প্রথাগত, পুঁথিগত বিদ্যার হাত ধরে কখনোই মুক্তচিন্তক হওয়া সম্ভব না কারণ সেটা ঐ প্রচলিত স্রোতের প্রবাহের সাথে ভেসে যাওয়াই হয়। সবাই বলছে তাই এটা ঠিক বা এটা জেনে এসেছি বলে এটাই ঠিক এটা কোন মুক্তচিন্তকের মানসিকতা না।

এবার কথা হল অনেকেই নিজেকে উদার, মুক্তচিন্তক বলেন কিন্তু কার্যটা করেন উল্টো।

যদি কারুর প্রচলিত ন্যারেটিভ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতেই সে চিরাচরিত আবেগী প্রতিবর্ত ক্রিয়া দেখান তাহলে সে কখনোই মুক্তচিন্তক নয়। যাদের কাছে তাদের ব্যাক্তিগত আবেগ, সংবেদনশীলতা বাস্তব, যুক্তির চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে সে কখনোই মুক্তচিন্তক না। ন্যারেটিভ, আবেগ, সংস্কার কখনো যুক্তির স্থান নিতে পারেনা। এছাড়াও বহুমানুষ পেয়ে যাবেন যে যেই আপনার কাছে যুক্তিতে হেরে গেল অমনি সে আপনার উপর shaming language, নীতিপুলিশি, ব্যাক্তি-আক্রমণ।, কুৎসা থেকে হুমকি-ধমকি পর্যন্ত দিয়ে দিচ্ছে। এরা অবশ্যই মুক্তচিন্তক না। এরা সেই এক গতানুগতিক মানসিকতা নিয়ে চলে আর সেটা ধাক্কার সম্মুখীন হলেই তখন pavlovian reaction দেখায়। এটা তাদের ভাবনা-চিন্তার অক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

সুতরাং সমস্ত কিছুর মত মুক্তচিন্তারও নিজস্ব শর্ত ও পরিবেশ রয়েছে যার মধ্যেই সে বেড়ে ওঠে। উন্নত, স্বাধীন সমাজ তৈরী করতে মুক্তচিন্তার পরিবেশ আবশ্যক। কিন্তু তা তৈরী করার জন্যও যে prerequisites প্রয়োজন তা অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন।

Read MoreAuthor: Purandhar Khilji

Theoretical General 11-June-2022 by east is risingএক অজানা জ্ঞানী ব্যাক্তি বলেছিলেন- Freedom is good for some, Not for all। এর অন্তর্নিহিত অর্থ আগে অত পরিস্কার হতনা, এখন যত দিন যাচ্ছে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে। কারণ বেশীরভাগ সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতা প্রদান করলে তারা সেই স্বাধীনতা নিয়ে কী করবে তা বুঝে উঠতেই পরে না। কারণ মানবসভ্যতার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হল code of conduct, অনুশাসন। সাধারণ মানুষকে কঠোর অনুশাসন, মূল্যবোধ, ন্যায়বোধের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করলে তবেই সভ্য সমাজের গঠন সম্ভব। rights নিয়ে অনেক চর্চা হয়, কিন্তু এবার responsibility, accountability নিয়ে চর্চার প্রয়োজন। এইসমস্ত শৃঙ্খল ভেঙ্গে দিলে মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। এইজন্যই উদারবাদী, নৈরাজ্যবাদী ইত্যাদি টাইপের মতাদর্শ কখনোই long-term এ ভালো ফল দেয় না। নৈরাজ্য মানুষের আদিমতম অবস্থা। এই অবস্থা কাটিয়ে আমরা সুশৃঙ্খলিত সমাজ,রাষ্ট্রব্যাবস্থা ইত্যাদি গড়তে পেরেছি বলেই আজ আমরা সভ্য। কারণ মানুষের এই পাশবিক প্রবৃত্তি দমন করে মানবিক মূল্যবোধের জন্ম দেওয়াই সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন সম্ভবপর হয়েছে। power structure ও rule of law এর প্রয়োজনও এইকারণেই, নইলে might is right এর সেই আদিম জঙ্গলরাজ্যেই মানুষ পড়ে থাকত। কিন্তু যারা ব্যাতিক্রমী, অসাধারণ, মহামানব ইত্যাদি তাদের জন্য societal code এর দরকার নেই। কারণ তারা তাদের পাশবিক প্রবৃত্তিকে নিজেরাই দমন করে ফেলেছেন। সেই কারণেই তারা অসাধারণ হতে পেরেছেন। এনাদের বিচরণভূমি সম্পূর্ণ অন্য এক বিশ্বে যার নাগালও সাধারণদের বাইরে। এই অসাধারণদের হাতেই মানবসভ্যতার চাবিকাঠি। এরা সভ্যতার চাকাকে এগিয়ে নিয়ে যান। তাই এদের উপর সাধারণ মানুষের জন্য তৈরী অনুশাসন চাপালে ফল উল্টো হয়। এছাড়াও সাধারণরা বরাবরই ব্যাতিক্রমী, অসাধারণদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয় এবং তাদের কে টেনে নামানোর চেষ্টা করে প্রতি মুহূর্তে। যে সমাজ যত বেশী করে তারা তত বেশী পশ্চাৎপদ। সভ্য সমাজ সাধারণদের এই প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখে। তাই তারা উন্নতি করে। তাই যেকোন সমাজ যখন সাধারণ মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করছে ও অসাধারণদের উন্মুক্ত করছে তখন বুঝতে হবে তারা উন্নতির পথে ধাবিত হচ্ছে।

Read MoreAuthor: Purandhar Khilji

Theoretical General 11-June-2022 by east is rising'একটা হেলেনের জন্যেই ট্রয় ধ্বংস হয়'-এই প্রচলিত কথা আমরা সবাই অনেকবার শুনেছি। অর্থাৎ সুন্দরী নারীর ক্ষমতা এমনই যে তার জন্য আচ্ছা আচ্ছা পুরুষ মারামারি করা থেকে একটা আস্ত নগরী ধ্বংস করে দিতে পারে। কিন্তু এই কথাটা সম্পূর্ণ সত্যি কী? উত্তরের অনুসন্ধান করা যাক। ট্রয়ের যুদ্ধ ঐতিহাসিকভাবে হয়েছিল, কিন্তু তা হেলেনের জন্য হয়েছিল কী আদৌ? যাই হোক আপাতত মহাকাব্যেই থাকি, পরের এক লেখাতে ইতিহাসে আসব।

ইলিয়াডের মূল নায়ক আকিলিস। হেক্টরের মৃত্যুতেই ইলিয়াড শেষ। ট্রোজান যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনার বিবরণ ওডিসিতে দেওয়া। তার নায়ক ওডিসিউস। ঐ কাঠের ঘোড়াও ওডিসিউসেরই আইডিয়া। ট্রয়ের রাজা প্রিয়ামকে হত্যা করেও আকিলিসের পূত্র নিপোটলেমাস। যদি হেলেনকেই মূখ্য নায়িকা ধরতে হয় তাহলে মূখ্য নায়ক হয় মেনেলাস বা প্যারিস হবে, কিন্তু তা তো নয়। আসল ব্যাপারটা ছিল হেলেনের জন্য প্রচুর পাণিপ্রার্থী ছিল। স্বয়ম্বরের আগে তাদের সবাইকে একটা প্রতিজ্ঞা নিতে হয় যে হেলেন যাকেই পছন্দ করুক, ভবিষ্যতে হেলেনের সম্মান, সম্ভ্রমরক্ষা এবং প্রতিরক্ষার দ্বায়িত্ব তাদের সকলের এবং দরকার পড়লে প্রাণ দিয়ে হলেও তাদের দ্বায়িত্বপালন করবে। তাই যখন হেলেনকে প্যারিস অপহরণ করে,তখন এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েই সেইসব মহারথীরা যুদ্ধে গেছিল। আগামেমননের কাছে অবশ্য ট্রয় বিজয়ই মূল লক্ষ্য ছিল। তিনি ছিলেন মাইসিনির রাজা। ব্রোঞ্জযুগের মূলভূমির গ্রীসে মাইসিনিই সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য ছিল। ট্রয় জয় তার সেই ভূরাজনৈতিক শক্তির প্রদর্শন ছিল। এইকারণে এই সময়কালকে মাইসিনীয় গ্রীক সভ্যতা বলা হয়।

কিন্তু আকিলিস ছিল his own man। সে হেলেনের পাণিপ্রার্থী ছিলই না, তাই কোন প্রতিজ্ঞাবদ্ধও ছিলনা। বরং আকিলিসেরই পাণিপ্রার্থীর অভাব ছিল না। কারণ আকিলিস যুদ্ধবিদ্যায় ছিল অসম্ভব রকমের পটু, শারিরীক ও মানসিকভাবেভাবে শক্তিশালী ও সুঠাম। এর আগে বহু রাজ্যজয়ে সেই রাজ্যেরই কোন না কোন নারী তাকে সহায়তা করেছে তাকে পাওয়ার জন্যে। এ থেকেই বোঝা যায় শক্তিশালী,গুণবান পুরুষের কখনো নারীর অভাব হয়না। তাই তারা একটা নারীকে নিয়ে অত বেশী ভাবিত থাকেনা। আকিলিস হেলেন বা ট্রয় কিছুর জন্যেই যুদ্ধে আসনি। এসেছিল নিজের সম্মান,গৌরব বৃদ্ধি এবং war prize জন্য। ট্রোজান যুদ্ধ দ্বিপাক্ষিক ছিলনা সম্পূর্ণভাবে, আকিলিস তার নিজস্বপক্ষ ছিল।He was his own man। আর তার অন্তরঙ্গ বন্ধু প্যাট্রোক্লাস তার পক্ষে ছিল। বহুসময়েই সে মূল যুদ্ধে না থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যুদ্ধ করতে চলে যেত সেখান থেকে ধনসম্পদ,বন্দিনী নারী ইত্যাদির জন্য। তার যুদ্ধের উদ্দেশ্যই ছিল গৌরববৃদ্ধি পরে যখন আগামেমনন তার বন্দিনীকে কেড়ে নেয় তখন সে সোজাসুজি বলে দেয় যে আর যুদ্ধ করবে না। সকল মহারথীদের মধ্যে একমাত্র তারই এটার ক্ষমতা ছিল। এতেই তার আসল শক্তির প্রদর্শন হয়। শুধুমাত্র শারীরীক বলে কিছু হয়না, মানসিক গঠন ও ক্ষমতাই আসল। আকিলিসকে স্বয়ং ট্রয়ের এক রাজকুমারীও চেয়েছিলেন। সেই একই সূত্র। পরে হেক্টরের হাতে পাট্রোক্লাস নিহত হলে আবার ক্ষোভে যুদ্ধে ফেরত আসেন। এবং আগামেমনন তার বন্দিনীকে ফেরত দিয়ে আবার তার সাথে সমঝোতা করে নেন। এখানেও তার সেই ক্ষমতার প্রদর্শন হল আরেকবার। এরপর যুদ্ধে মোক্ষম কাজটাও তার, হেক্টরবধ। এখানেই ইলিয়াডের পরিসমাপ্তি। পরে যুদ্ধে আকিলিসের মৃত্যুও বীরের মৃত্যু যেখানে স্বয়ং আগামেমননকে নিজের স্ত্রী ও তার প্রেমিকের হাতেই নিহত হতে হল দেশে ফেরার পর। প্যারিস নিহত হবার পর তার বিবাহ ট্রয়ের আরেক রাজকুমার দিফোবাসের সাথে হয়। তারপর যুদ্ধশেষে হেলেন আবার মেনেলাসের কাছে ফিরে আসেন, মেনেলাস তাকে হত্যা করতে গিয়ে তার রূপে মোহিত হয়ে তাকে ফিরিয়ে নেন। সুন্দরী নারী যতই অন্যায় করুক, মানসিকভাবে দূর্বল পুরুষ তা মেনে নেবে। আর রোমিও প্যারিসের পরিণতি কী? দ্বন্দ্বযুদ্ধে মেনেলাসের কাছে হেরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কাপুরুষের মত পলায়ন করে, যুদ্ধেও তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেননি আকিলিসবধ ছাড়া(সেটাও দূর থেকে আকিলিসিকের শরীরের দূর্বলতম অংশে তীরনিক্ষেপ করে)। যুদ্ধে বীরের গৌরবও জোটেনি, শেষমেষ নিহত হয় সেই তীরেই। তার মৃত্যুর পরে হেলেন সঙ্গে সঙ্গে অন্য পুরুষের কাছে চলে যান, তাহলে মৃত্যুর পরেও সে পরাজিত হল, হেলিনের কাছেও সে disposable। এই ট্রোজান যুদ্ধ অনেককিছু শেখায় আমাদের, একদম কঠোর বাস্তব শিক্ষা। ইলিয়াডও এমনিতে কোন যুদ্ধের বর্ণা নয়, শিক্ষামূলক কাব্য।

1. দূর্বল, সাধারণ পুরুষরা সুন্দরী নারীর সামনে অসহায়। এরাই একটা নারীর জন্য নিজেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষেও পিছপা হয়না। কিন্তু শেষপর্যন্ত এদের নাম ওঠেই খরচের খাতাতে।

2. অতিসুন্দরী নারীর কাছে একটা পুরুষের কোন বিশেষ গুরত্ব নেই। তার কাছে খুব উচ্চমানের পুরুষ ছাড়া বাকিরা replacable। এক পুরুষ গেলে আরেক পুরুষের কাছে যেতে কখনো অসুবিধা হবেনা তাদের কারণ তাদের পাণিপ্রার্থীর অভাব নেই।

3. অর্থ, ক্ষমতা, শারিরীক শক্তি, শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত থাকলেই যে সে আদতে উচ্চমানের পুরুষ হবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। কারণ এগুলো কোনটাই চিরস্থায়ী না। এগুলো থাকা সত্বেও হাজার হাজার পুরুষ নারীর সামনে নতমস্তক হয়।

4. বেশীরভাগ পুরুষই এমনকি আচ্ছা আচ্ছা পুরুষও সুন্দরী নারীর হাজার দোষ ক্ষমা করে দেবে, সব অন্যায় মেনে নেবে কারণ তারা মানসিকভাবে সেই নারীর হাতের পুতুল। সেই নারীর সাথে সামান্য সময় কাটানোর জন্য সবকিছু উজার করতে পারে। মানসিক দূর্বলতা বাকি সব শক্তিকে negate করে দেয়। এছাড়াও শক্তিশালী,শীর্ষস্থানীয় পুরুষেরা নারীর কাছে পরাজিত হন আগামেমননের মতো।

5. মানসিক শক্তি, মনন, চারিত্রিক গঠন, জীবের দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি এগুলোই উচ্চমানের পুরুষ গড়ে। তার সাথে অবশ্য উপরোক্ত সব গুণ থাকতে হবে। উচ্চমানের পুরুষ স্বাধীনচেতা, কারুর ভৃত্য নয়। সে কোন নারীর জন্য উন্মত্ত হয় না, নারীরাই তার জন্যে পাগল কারণ তার নারীর অভাব নেই। তার কাছে নারীরা replacable/disposable, সে নারীর কাছে priceless। তার ক্ষমতা,শক্তির উৎস সে নিজেই,কোন বাহ্যিক উৎস না । তার জীবন ক্ষুদ্র নয়, অন্য কাউকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় না। তার কাছে তার নিজের মর্যাদা, গৌরব, অর্জন, legacy সবার উপরে। তার কাছে মাথা উঁচু করে মৃত্যুবরণ মাথা নীচু করে বাঁচার চেয়ে শ্রেয়।

6. প্যারিসের মতো রোমিওদের পরিণতি সর্বদাই করূণ হয়। তারা খুব বড়জোড় ট্রাজিক চরিত্র হতে পারেন, বিজয়ী কখনো হবে না। জীবনযুদ্ধে তারা পরাজিতই হবে ও তারপর মুছে যাবে। আর যে নারীর জন্য জীবন উৎসর্গ করল, সে নারী নিমেষেই অন্য পুরুষের কাছে চলে যাবে।

7. চরম থেকে চরমতম শক্তিশালীরও একটা না একটা দূর্বলতা থেকেই যায়। পারফেক্ট কেউ না। এবং সে দূর্বলতাও একসময় মারাত্মক হতে পারে। মানুষ মাত্রেই ইমপারফেকশন থাকবে, এটাই বাস্তব।

হেলেনদের জন্য মেনেলাস, প্যারিস এবং আরো সাধারণ পুরুষরাই মারামারি করে এবং ট্রয় ধ্বংস করে। আকিলিসদের কাছে হেলেন, ট্রয় এসব অতি ক্ষুদ্র জিনিস, তাদের জীবন অনেক বৃহৎ। তাদের আকঙ্খাও অসীম, যাদের কাছে গৌরব, মহিমা, legacy এসবের মূল্য বেশী। একটা হেলেন তার কাছে অতি তুচ্ছ, কারণ ওরকম হাজার হাজার হেলেন তার জন্যে অপেক্ষা করে । এবং সর্বশেষে বীরগাথাও রচিত হয় এই আকিলিসদের কেন্দ্র করেই। এরাই ইতিহাস গড়ে।আমরা আসলে আকিলিসদের সাথে মেনেলাস, আগামেমনন, প্যারিসদের গুলিয়ে ফেলি বারবার, এবং তাতেই বড্ড ভুল করে বসি।

Read MoreAuthor: Purandhar Khilji

Social General 11-June-2022 by east is risingআমাদের সমাজের একটা গভীর ব্যাধি হল Individualization of Failure and Collectivization of Success। অর্থাৎ ব্যার্থতার ব্যাক্তিকরণ ও সাফল্যের সমষ্টিকরণ। এটা একটু গভীরে দেখে নেওয়া যাক।

যখনই কোন মানুষ তার জীবনে কোন ব্যার্থতার সম্মুখীন হয় তখনই সমস্তকিছুর দায় একান্তই তার নিজের ঘাড়ে চাপানো হয়। অথচ ঠিক উল্টোদিকে যখন সে সফল হয় তখন তার সাফল্যের কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য লোকজন হামলে পড়ে। অথচ সে যখন সেই সাফল্যের জন্যে দিনরাত এক করে সংগ্রামে অবতীর্ণ ছিল তখন সেই লোকেদের টিকিটিও দেখা ছিলনা। আবার সেই মানুষই যখন পরে কোন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে তখন তার দুরবস্থা ভাগ করে নেওয়ার লোক পাওয়া যাবেনা। অর্থাৎ আমরা ব্যার্থতার দায় কোন নির্দিষ্ট ব্যাক্তির উপর আরোপ করছি অথচ সাফল্যের কৃতিত্ব গোটা সমষ্টি নিয়ে নিচ্ছে। ইহা তো সচরাচর ভণ্ডামি ও দ্বিচারিতা। যদি ব্যার্থতার দায় একান্ত ব্যাক্তিটির উপরেই হয় তাহলে সাফল্যের কৃতিত্বও একান্ত তার নিজের।

আসলে সাফল্য-ব্যার্থতা নিয়ে আমাদের মনে এক বাইনারি বদ্ধমূল ধারণ গেঁথে গেছে। আমাদের কাছে ব্যার্থতা মানে অযোগ্যতা বা অলসতা এই ধরণের এক অতি সরলীকৃত ধারণা জন্মেছে। সাফল্যের পেছনেও গাদাগুচ্ছের ফ্যাক্টর আছে সেটাও অতি সরলীকৃত মনে ধরা দেয়না। মানুষের জীবনে যেকোন মুহূর্তে কোন বিপর্যয় নেমে আসতেই পারে। সেইকারণে সে পথেও বসতে পারে। কিন্তু তাতে তার অক্ষমতা প্রমাণিত হয়না। সাফল্যের জন্যেও লাগে সঠিক সুযোগ, প্ল্যাটফর্ম, প্রশিক্ষণ, সাপোর্ট-সিস্টেম ইত্যাদি। আর শুধু পরিশ্রম দিয়ে কিছু হয়না। এটাও একটা ভুল ধারণা। পরিবেশ, যোগাযোগ, সময়, আর্থসামাজিক অবস্থা এবং সবশেষে ভাগ্যও বিরাট পার্থক্য গড়ে দেয়।

আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে যত উচ্চস্থানে যেতে চাইবে তাকে তত বেশী ঝুঁকি নিতে হবে, প্রতিযোগীতাতে নামতে হবে ও প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে হবে। 1000 জন উচ্চমেধা,গুণসম্পন্ন,পরিশ্রমী লোকের মধ্যে প্রতিযোগীতাতে 1 জন বিজয়ী হয়ে আসে। কিন্তু বাকী 999 জন কী এই একজনের থেকে কম কোনকিছুতে? তাতো নয়। তাহলে তারা যে এত সময়, সম্পদ, শ্রম, মেধা এতকিছু দিয়ে এত কাঠখর পোড়াল সেটার স্বীকৃতি কোথায়? অথচ এদেরকে ব্যার্থ দাগাবে তারাই যারা এদের কোনকিছুতেই ধারেকাছে নেই। জীবনে উন্নতি করতে হলে ঝুঁকি নিতেই হবে। এখন এই ঝুঁকিতে সাফল্যের থেকে ব্যার্থতার সম্ভাবনাই বেশী। এবার যারা ব্যার্থ হল তারা কোন যুক্তিতে অক্ষম প্রমাণিত হল?তাদের অন্তত যে এই ঝুঁকিটা যে নিল সেটার জন্য পুরষ্কৃত করা হল কী?আর যত উপরের দিকে উঠবে মানুষ তত হাজার একটা প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে হয়। এবার হতেই পরে কোন প্রতিকূলতার সামনে পড়ে সে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ল। তো তাতে কী সে ফেলনা হল? হলনা। জীবন অনিশ্চিত, তাই কোন বিপর্যয় আসতেই পারে।

এবার কথা হল যারা নিশ্চিত,সুরক্ষিত,সাধারণ, গতানুগতিক জীবনযাপন করে তাদের পক্ষে উপরোক্ত মানুষের মর্ম বোঝা সম্ভব না। কারণ তাদের এই খুব বেশী হলে মিডিওকার,গতেবাঁধা জীবনে পৌঁছতে অত ঝুঁকি, প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়না। তাই তারা উপরোক্ত ক্ষেত্রে বিফল হওয়া মানুষদের খুব সহজেই অযোগ্য,অলস ইত্যাদি বলে দাগিয়ে দেবে। কিন্তু গুণগত মানে ঐ ব্যাক্তিরাই কিন্তু উত্তম মানের। শুধু লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি এটাই যা।

এবার কথা হল এই ঘটনা যদি বারেবারে চলতেই থাকে তাহলে মানুষের মধ্য ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা কমবে, প্রতিযোগীতা করার বাসনা কমবে, উন্নতির শীর্ষে যাওয়ার বাসনা আস্তে আস্তে কমবে। বেশী উপরে ওঠার মোটিভেশন পাবেনা আর। এইসমস্ত লোকেরা ধীরে ধীরে ঝুঁকিবিহীন,নিশ্চিত, আরামের মোটামুটি জীবন বেছে নেবে। ফলে গোটা সমাজ বিশাল পরিমাণ মানবসম্পদ,সম্ভাবনা,মেধা থেকে বঞ্চিত হবে। ফলে সমাজে,অর্থনীতিতে দেখা দেবে স্থবিরতা এবং আস্তে আস্তে ক্রমঅধঃপতনের সূচনা পাবে।

সুতরাং সমাজের অগ্রগতির জন্য সাফল্য-ব্যার্থতার বাইনারি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

Read MoreAuthor: Purandhar Khilji

Social General 11-June-2022 by east is risingজাতি, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, লিঙ্গ, শ্রেণী, জাতীয়তা ইত্যাদি সবকিছুই মানুষের বিভিন্ন স্বত্বা। সবকিছুরই বাস্তব বুনিয়াদ আছে এবং কোনটাই মিথ্যা না। এর মধ্যে লিঙ্গপরিচয় ব্যাতীত কোন পরিচয় স্থায়ী না। বর্ণও মিশ্রণের ফলে পরিবর্তন হতেই পারে। বাকিসকল পরিচয় পরিবর্তনশীল। সকল পরিচয়েরই বস্তুগত অবস্থানের উপর ভিত্তি করে হয়। এমনি এমনি আসেনা। বিভিন্ন সময়ে মানুষের বিভিন্ন স্বত্বা গুরুত্বপূর্ণ হয়। দুই দেশের দ্বন্দ্বে জাতীয় পরিচয় মুখ্য হয়ে ওঠে। ধর্মাচারের প্রশ্নে ধর্মপরিচয় মুখ্য হয়ে ওঠে। লিঙ্গের ইস্যুতে অবশ্যই লিঙ্গ ইস্যু মুখ্য হয়ে ওঠে। এভাবেই পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন স্বত্বার প্রাধান্য হয়।

আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই সকল স্বত্বাই একে অপরের সঙ্গে কোন না কোনভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিচ্ছিন্ন কোনটাই না। অর্থোভক্স খ্রীষ্টধর্মই রুশ জাতিস্বত্বার জন্ম দেয়। জরাথুষ্ট্রমত পারস্যের জাতিস্বত্বা প্রদান করে।আনুমানিক সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতক অবধি জাতিরাষ্ট্রের জন্ম দেয় বুর্জোয়ারা। বিংশ শতক থেকে সেই একই কাজ করে শ্রমিক,কৃষকশ্রেণী। আবার ধর্ম ও জাতি অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস ও লিঙ্গের সম্পর্ক পাল্টায়। আমরা যে ট্রাডিশনাল মনোগেমাস ম্যারেজ বলতে যা বুঝি সেটা ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম বিকাশের সাথে আসে। ইউরোপে ধনতন্ত্রের ক্রমাগত বিকাশের পেছনেও প্রোটেস্টান্ট সংস্কারের ভূমিকা ছিল। সুতরাং এর থেকেই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন স্বত্বা কীভাবে ঐতিহাসিকভাবেই একে অপরের সাথে সম্পর্কিত হয়ে থেকেছে।

বৈষম্যের ক্ষেত্রেও কোন বৈষম্য অগ্রাধিকার পাবে সেটাও বস্তুগত অবস্থা, পরিস্থিতি অনুযায়ী বিচার করতে হবে। যেমন আমেরিকতাতে এটা কখনোই বলতে পারিনা যে মিশেল ওবামার থেকে একটা গৃহহীন,বেকার শ্বেতাঙ্গ পুরুষ বেশী প্রিভিলেজড। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈষম্য বেশী গুরুত্বপূর্ণ না নিজের দেশের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য বেশী এটাও বিচার্য্য। ট্রাম্প থেকে ব্রেক্সিট, শ্রেণীবিশ্লেষণ ও সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাক্টর এইসব না দেখে ফ্যাসিস্ট দাগানো মূর্খামি। সুতরাং কোন বৈষম্যকে প্রাধান্য বেশী দেবো এটাও অনেককিছু দেখে যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করব।

কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক থেকে তাত্বিক সকল বিশ্লেষক এই একই ভুল করে এসেছেন। একটি বা দুটি স্বত্বার উপর ফোকাসকরে বাকিগুলিকে গৌণ করে অবস্থার বিবেচনা না করে বারবার ভুল করেছেন।আমরা সেই ভুলের মাসুল দিচ্ছি।

সুতরাং যেকোন সঠিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক বিশ্লেষণ করতে গেলে মানুষের সবকটি স্বত্বাকেই বিচার্য্য হিসাবে ধরতে হবে।

Read More Theoretical General 11-June-2022 by east is rising'A free society must be heavily policed and surveillanced society'- এক নাম না জানা মনীষীর ঊক্তি। কথাটার যদি গভীরে যাই তাহলে এর তাৎপর্যটা বোঝা যাবে।

যদি ব্যাক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করতেই হয় তাহলে চরম আইনের শাসন ও সামাজিক অনুশাসনের অবশ্যই দরকার। কারণ স্বাধীনতা বস্তুটি যে কী সেটাই বেশীরভাগ মানুষের বোঝার বাইরে। নিজের ইচ্ছামত যা খুশী করা মোটেও স্বাধীনতা হতে পারে না। তোমার স্বাধীনতা তখন পর্যন্তই প্রযোজ্য যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছ। আমাদের মনে যে প্রচলিত ধারণা যে শাসকগোষ্ঠীই জনগণের স্বাধীনতা হরণ করে সেটা সম্পূর্ণ ঠিক না। কারণ এক মানুষেই অন্য মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে। এটাই মানুষের আদিম প্রবৃত্তি-অন্যেকে দাবিয়ে নিজে উপরে ওঠা। এর সাথে ঈর্ষাও মানুষের অন্তর্নিহিত স্বভাব। অসফলরা সফলকে ঈর্ষা করে, নির্ধনরা ধনীদের ঈর্ষা করে, সাধারণরা মেধাবীদের ঈর্ষা করে, রূপহীনরা রূপবান/বতীদের ঈর্ষা করে প্রভৃতি। তাছাড়াও আবেগ,হুজুগ,impulse কে সিংহভাগ মানুষেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনা। এর দ্বারা পরিচালিত হলেই পাশবিক প্রবৃত্তি সামনে আসে। মানুষ আজ যাকে দেবতা বানাবে কাল তারই গলা কাটতে ছুটে আসবে। এসবের নিয়ন্ত্রনের জন্য অবশ্যই কঠোর, effective নিয়মাবলী, শাসনতন্ত্র ও শাসকের দরকার। শাসক যদি জনগণের উপর ক্ষমতা ছেড়ে দেয় তাহলে উক্ত প্রাকৃতিক নিয়মের কারণেই সে সমাজ মুক্ত সমাজ তো হবেই না বরন এক অসভ্য,পশ্চাৎপদ, মাৎস্যন্যায়,জঙ্গলরাজ্য সমাজ তৈরী হবে যেখানে might is right ই মূল জীবনদর্শন হবে। এছাড়াও এক বিশাল সংখ্যক মানুষেই প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কেই বিশ্বাস করে। তাই তাদের হাতে ক্ষমতা গেলেও সেই আদিম, পশ্চাৎপদ সমাজই পাব। তাই মুক্ত সমাজ বাঁচাতে গেলে অবশ্যই দরকার-strong,effective,powerful,meritocratic state। যোগ্য শাসকের হাতেই শাসন থাকতে হবে। ব্যাক্তিস্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা ইত্যাদি হরণ হয় mass rule এই। mass ই political correctness, offensive speech ইত্যাদির মাধ্যমে যখনখুশি যারতার জীবন বরবাদ করে দেয়। তাই এই mass কে দমানোর জন্য শক্তিশালী ও উপযুক্ত শাসনতন্ত্রের খুব দরকার।

তাই যদি প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অধিকার সুরক্ষিত রাখতে হয় তাহলে শক্তিশালী শাসকের প্রয়োজন আবশ্যিক।

Read MoreAuthor: Purandhar Khilji

Theoretical General 11-June-2022 by east is risingকোন দেশ,কোন সমাজ তখনই উন্নতি করে যখন সে শ্রমকে সম্মান করে। শ্রমকে সম্মান করলে তবেই উন্নতি সম্ভব কারণ তাতেই মুখ্য,বুনিয়াদী কাজগুলোর সম্মান বাড়ে ফলে মানুষের সেগুলো করতে উৎসাহী হয়। ফলে নেট প্রোডাক্টিভিটি বাড়ে।

যেসমস্ত কাজকে আমরা তথাকথিত ছোট কাজ বলে মনে করি আদতে সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কায়িক শ্রম থেকে শুরু করে চাষবাষ থেকে খননকার্য, এই সকলকাজই সমাজ থেকে অর্থনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলির যথাযথ সম্মান,স্বীকৃতি উন্নতির জন্যে আবশ্যক। কারণ এইসকল কাজেই বেশীসংখ্যক মানুষের উপার্জনের বন্দোবস্ত করা সম্ভব। এর ফলে বেকারত্ব কমে, আয় বাড়ে,অর্থনীতির উন্নতি হয়, জীবনযাত্রার মানও বেড়ে যায়। ফলস্বরূপ উচ্চস্তরের পেশাগুলিতে প্রতিযোগীতাও কমে এবং ইঁদুরদৌড় বন্ধ হয়। ফলস্বরূপ সেখানে কর্মীদের দরকষাকষির ক্ষমতাও বেড়ে যায়। তাতে আয় থেকে জীবনযাত্রার মান থেকে সুযোগ সবকিছু বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও সার্বিকভাবে ইঁদুরদৌড় বন্ধ হবার কারণে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে ও মানুষ জীবন উপভোগ করতে পারে। এছাড়াও সৃজনশীলতার অনেক বেশী সুযোগ পাওয়া যায়।

যেখানে এইসমস্ত পেশাগুলিকে সম্মান করা হয় না সেখানে দারিদ্য,বেকারত্ব বাড়তেই থাকে এবং উচ্চশিক্ষা থেকে উচ্চস্তরের জীবিকাগুলিতে সবাই ইঁদুরদৌড়ে সামিল হয়। ফলে সেগুলির মান কমে ও সেখানে শ্রমিকদের দরকষাকষির ক্ষমতা এমনিতেই কমে যেহেতু যোগান বেশী। ফলে জীবনযাত্রার মানও হয় নিম্ন। আর সেখানেও গুটিকয়েক পদের জন্য অতিরিক্ত লোকের প্রতিযোগীতার জন্যে সুযোগ কমে। তার জন্যে নেহাত পেটের দায়েই ভৃত্যের জীবন বেছে নিতে হয়।

এবার competitive advantage এর কথাতে আসা যাক। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রতিযোগীতামূলক সুবিধা থাকে এই নীল-কলারের পেশাগুলিতেই। নিম্নস্তরের পেশাতেই তারা প্রতিযোগীতাতে হারাতে পারে উন্নত দেশকে। তাই তাদেরকে বিশ্বে প্রতিযোগীতা করতে হলে এইসমস্ত পেশাতেই করতে হবে।

সর্বোপরি কাজের ছোটবড় না করলে কাজকে কাজ হিসাবে দেখলে সকল মানুষের অর্থনীতিতে যোগদান করে উপার্যন করার সম্ভাবনা বাড়বে।

পেশার উঁচুনীচু ভেদ আর্থসামাজিক কাঠামোর উপরে নির্ভর করে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পেশার সামাজিক স্তরে উত্থান পতন হয়েছে। স্তরবিভক্ত সমাজে নিম্নস্তরের পেশার সম্মান দেওয়া হয়না। সেখানে নিম্নস্তরের মানুষ প্রোডাক্টিভ হলেও উন্নতির সুযোগ নেই। তবে স্তরীভূত সমাজ না হলেও যে নীল-কলারের পেশার কোন সম্মান থাকবে তার কোন মানেই নেই। কোন কায়িক শ্রমিকের পেশার কোন সামাজিক সম্মান নেই কিন্তু তার সন্তান যদি কোন শ্বেত-কলারের পেশাতে ঢোকে তখন আবার তার সামাজিক সম্মান এসে গেল। অর্থাৎ মোবিলিটি থাকলেও যে পেশার সম্মান আসবে তার কোন অর্থ নেই। এর জন্যে প্রয়োজন সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন। এছাড়াও আর্থিক মোটিভেশন একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। এইসকল তথাকথিত নিম্নস্তরের পেশাতে যদি আয় বৃদ্ধি পায় তাহলে সামাজিক সম্মান ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে। আবার সামাজিক সম্মান বাড়লে লোকে এদিকে যেতে নিরুৎসাহিত হবেনা। ফলে এটা একটা সাইক্লিকাল প্রসেসে চলবে।

সুতরাং উন্নত হতে গেলে এই নীল-কলারের পেশা,কায়িক শ্রমের সম্মান, স্বীকৃতি অত্যন্ত জরুরী পদক্ষেপ। যারা এগুলোকে হেয় করে, নাঁক সিঁটকোয় তারা তিমিরেই পড়ে থাকবে। উপার্জনের স্কোপ বাড়ালে তবেই অগ্রগতি সম্ভব।

Read MoreAuthor: Purandhar Khilji

Theoretical General 11-June-2022 by east is risingহিটলারকে নিয়ে আরেকটা অপ্রিয় সত্য। হিটলারের চেয়ে হাজার গুণ বেশী অত্যাচারী শাসক খোদ ইউরোপেই এসেছে। হত্যাযজ্ঞও চালিয়েছে। কিন্তু সব দোষ নন্দঘোষের মত হিটলারের উপরেই বর্ষায় কেন?এটাও একটু খতিয়ে দেখা দরকার। বেলজিয়ামের লিওপোল্ডকে এত ঘৃণা করা হয়না। গোটা আমেরিকাই নেটিভ আর কৃষ্ণাঙ্গদের অমানুষিক অত্যাচারের মাধ্যমে তৈরী। তো এতকিছু ছেড়ে সব দায় হিটলারের উপর কেন? ফ্যাসিবাদ তো গোটা ইউরোপজুড়ে ছিল। শ্বেতাঙ্গবাদী তো সব ইউরোপীয় দেশই ছিল কমবেশী। চার্চিলের মতো নরদানব নায়ক হলে হিটলার কেন ঘৃণ্য ভিলেন হলেন? আসল সত্যটা উদঘাটন করা যাক।

হিটলার মোটেই শ্বেতাঙ্গবাদী ছিলেননা,ছিলেন জার্মান জাতীয়তাবাদী। হিটলার খোদ অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ জাতিকেই untermensh তকমা দেন। হিটলারের lebensrum এর মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ইউরোপের উর্বর জমিগুলো দখল করে সেখানে পাকাপাকিভাবে জার্মানদের বসতি গড়া। উপনিবেশ নিয়ে অত মাথা ঘামায়নি। মূল লক্ষ্য ছিল ইউরোপে জার্মান আধিপত্য পাকাপাকিভাবে স্থাপন করা। এবার এর থেকেই আসল কথা বোঝা যাবে। হিটলারের ভিক্টিমরা ছিল সবাই কমবেশী শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়, অশ্বেতাঙ্গ না। হিটলার একের পর এক শ্বেতাঙ্গ দেশ দখল করে তাকে ছারখার করে তার মধ্যে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলিও বাদ যায়নি। যে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ব্রিটেন একসময়ে গোটা বিশ্বে ত্রাস ছড়িয়েছে নাৎসী বাহিনী তাদের ভূমিতে গিয়েই হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে আসে। এইজন্যেই শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যের জগতে চক্ষুশূল হয়ে ওঠে হিটলার। কী সাহস দেখো, যে শ্বেতাঙ্গরা এতদিন ঈশ্বরের ন্যাওটা বলে ভাবা হত হিটলার তাদেরকেই এরম হাল করল নিজে শ্বেতাঙ্গ হয়ে!!!! আবার খোদ শ্বেতাঙ্গ জাতিদেরকেই untermensh বলছে,যেটা এতদিন অশ্বেতাঙ্দের বলে আসা হয়েছে!!!কী সাহস দেখো!!! এইটা কোনদিন ভুলতে পারেনি শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যকামীরা। সেই থেকেই তাকে নরদানব বানানো। ইহুদী আর রোমাদের গণহত্যা ইউরোপের ইতিহাসের সাথে প্রথমথেকেই জড়িত। ইতিহাস ঘাঁটলে এই ইউরোপের সব তথাকথিত মহানদেরই হাত এদের রক্তে রঞ্জিত। ইউরোপের সঙ্গে ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে আছে ইহুদীবিদ্বেষ। তাহলে একা হিটলারকে কাঠগড়াতে দাঁড় করানো কেন বাপু!!!! আসলে ওসব কোন কারণ না। আসল কারণ হল এই স্বপ্নের white man's burden এর দুনিয়াকে চুরমার করে দেন হিটলার। শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়রা গোটা বিশ্বে যা ধ্বংসলীলা চালিয়ে গেছে সেটার কিছুটা হলেও তিনি খোদ তাদের ভূমিতেই ফেরত দেন। নিয়তির কী অদ্ভুত পরিহাস। আর তাতেই এত ক্ষোভ, রাগ, ঘৃণা। কোন মানবতাপ্রেম থেকে না। যারা গোটা আমেরিকা মহাদেশে conquistidor পাঠিয়েছে, আফ্রিকানদের দাস বানিয়েছে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে, গোটা ভারতীয় উপমহাদেশকে চুষে শেষ করেছে, নেটিভ আমেরিকানদের trail of tears এ পাঠিয়েঠেন তারা আবার মানবতার পাঠ পড়াবেন!!! যে স্লাভদের 'মানবেতর' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল তারাই আজ দলে দলে শ্বেতাঙ্গবাদের ঝাণ্ডাবাহক, কী অদ্ভুত না!!!

Hitler was just another european dictator. কিন্তু তার ভিক্টিম সিংহভাগ শ্বেতাঙ্গই। এখনও শ্বেতাঙ্গকেন্দ্রিক এই বিশ্বে তাই তার কোনো ক্ষমা নেই। যদি চার্চিলের মতো কোন অশ্বেতাঙ্গ জাতিকে অনাহারে মারতেন তাহলে হয়ত তিনিও আজ নায়কের জায়গাতে থাকতেন, কে জানে।

Read MoreAuthor: Purandhar Khilji

Historical General 11-June-2022 by east is risingমহাভারতে নাকি বলা হয়েছে, ৩০ বছর পুরুষের উচিত ১০ বছরের মেয়ে বিয়ে করা, যাকে বলে নগ্নিকাম। এবং ২১ বছরের পুরুষের উচিত ৭ বছরের কণ্যাকে বিয়ে করা। নবী মহম্মদ (ওনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) আয়েশাকে বিয়ে করেছিল। আয়েশার বয়স আর নবী মহম্মদের (ওনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বয়সের পার্থক্য নিয়েও কথা। বয়েসের পার্থক্য যে অনেকটা ছিল এই নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু আমরা এই আলোচনায় দেখাব যে যেই সমাজ যে সমাজ নিজগুণে ক্ষমতাবান পুরুষের হাতে অল্প বয়সী নারীকে স্ত্রী হিসেবে তুলে দেয় সেই সমাজে পুরুষ অনেক বেশি উদ্যোগী হয় এবং সেই সমাজ সবচেয়ে ভাল গুণমানের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জন্ম দিতে পারে।

এবার পুরুষের পক্ষে নিজগুণে (পরিবারের সম্পত্তির জোড়ে নয়) ক্ষমতাবান হতে গেলে ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়স হয়েই যায়। আর নারী তার সৌন্দর্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ৩০ বছরের পরে হারিয়ে ফেলে এবং তার সন্তান ধারণ ক্ষমতা অনেকটাই কমে যায় তার। আগে অনেক বেশি সন্তান দান মানব সমাজের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ মহামারী, বন্যা, ক্ষরা, যুদ্ধে, অসুখে অনেক মৃত্যু হত। তাই নারী সন্তান উৎপাদনের উপযোগী হওয়ার সাথে সাথেই সমাজ তার বিয়ের ব্যবস্থা করত।

যে সমাজ নিজগুণে ক্ষমতাবান পুরুষের হাতে শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের স্ত্রী রূপে সমর্পণ করতে রাজি থাকত, তাদের স্বাভাবিকভাবেই ১৪-১৯ বছর বয়সী নারীদের সাথে ৪৫-৫৫ বছরের পুরুষের বিয়ে দেওয়া চাড়া উপায় থাকেনা। এরকম সমাজেই পুরুষ বেশি কর্মঠ হবে, উদ্যোগী হবে কারণ সে দেখবে যে সে মন দিয়ে কাজ করলে সমাজ তাকে ভাল মাণের নারী দেবে।

যে সমাজ কম বয়সের পার্থক্যে নারী পুরুষের বিয়ে দেয় আর বেশি বয়সের পার্থক্যে বিয়েকে মান্যতা দেয়না বা ঠট্টা করে, সে সমাজে কেবল পরিবারের সম্পত্তির জোড়ে ক্ষমতাবান পুরুষ (সামান্য কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে) ছাড়া কেউ শ্রেষ্ঠ নারী পাবেনা। তাই সেই সমাজে পুরুষ কর্মঠ হবেনা, উদ্যোগী হবেনা কারণ সে দেখবে যে সে মন দিয়ে কাজ করলেও সমাজ তাকে ভাল মাণের নারী দেবেনা।

যে সমাজ বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা বলে ব্যংগ করে সেই সমাজ কোনদিন ক্ষমতাবান হতে পারেনা আর অন্যদিকে আরবরা ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সিন্ধু নদী থেকে স্পেনের পাইরিনিস পর্বত পর্যন্ত নিজেদের অধীনে নিয়ে আনে। তাদের সৃষ্ট ইসলাম ধর্ম আজ ইন্দোনেশিয়া থেকে তিউনিশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত আর আরব সাহিত্যের ভাষা পশ্চীম এশিয়া থেকে উত্তর আফ্রিকার প্রায় সমস্ত দেশ।

এবার ভাবুন কেন আরবদের ধমক খেয়ে "সুপার পাভার" দেশ ভয় পেয়ে যায়?

Read More

Author: Saikat Bhattacharya

Social General 11-June-2022 by east is rising