ফেসবুক পেজ মুসলমানের স্বর্ণকাল থেকে নেওয়া

সুলতান ইলিয়াস শাহর শাহ্-এর রাজত্বকালের একটি এক দিনার বাঙ্গালী স্বর্ণমোহরের মূল্যমান বর্তমানের হিসাবে দেড় লক্ষ টাকা। বাংলার অর্থনৈতিক উৎকর্ষের প্রমাণ আজও বিদ্যমান পর্তুগিজ ও চৈনিক পর্যটকদের লেখার পাতায় পাতায়।

পৃথিবীর সবচাইতে সুসমৃদ্ধ রাষ্ট্র ছিলো বাংলা, যার বণিকেরা পায়ে পরতেন সোনার কারুকার্যখচিত ভেড়ার চামড়ার জুতো।

ইলিয়াস শাহ্ ৭৩৮ হিজরি মোতাবেক ১৩৩৮ সালে রাঢ় ও বিহারের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং সাতগাঁও-এর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন ৷ কালক্রমে গড়ে তোলেন বিশাল এক সাম্রাজ্য, যার বিস্তৃতি নেপাল থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত! সকল বৈষম্য, আশরাফ-আতরাফ ভেদাভেদ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদাভেদ উৎখাত করে ইলিয়াস শাহ্ বাঙালি জাতিকে ১৭৭ বছরের শোষণ (১১৬১-১৩৩৮) থেকে মুক্তিদান করেন। পাল সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে বাঙালি জাতি যে শোষণ ও নিপীড়নের শিকার হয়ে আসছিলো, তার অবসান ঘটে ইলিয়াস শাহর মসনদে আরোহণের মধ্য দিয়ে।

এর আগে বখতিয়ার খিলজীর গৌড় জয়ের মধ্য দিয়ে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে গৌড় একটা বড় সময় স্বাধীন ছিলো। কিন্তু হিন্দুস্তানের সুলতান যখনই স্বয়ং আক্রমণ করেছেন তখনই গৌড়ের স্বাধীনতার সমাপ্তি ঘটেছে! এর আগে সুলতান আলী মর্দান খিলজী (রাজত্ব: ১২১০-১২১৩), সুলতান ইয়াজ শাহ খিলজী (১২১৩-১২২৭), তুঘরিল তুঘ্রান খাঁ, বলকা খিলজী, সুলতান ইউজবেক শাহ (১২৫০-১২৫৮) এঁরা স্বাধীনই ছিলেন । আবার বলবানী বংশের সুলতানরা একটানা ১২৮৭ থেকে ১৩২৮ সাল পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় ছিলেন।

কিন্তু তারা কেউই বাংলা কে আঞ্চলিক পরাশক্তিতে পরিণত করতে পারেন নি৷

যখনই দিল্লীর সুলতান স্বয়ং আক্রমণ করেছেন বাংলার পতন ঘটেছে। তার কারণ- তাদের প্রতি জনগণের কোনো সমর্থন ছিলো না।

তারা ছিলো স্রেফ নিছক শাসক মাত্র, জনগণের অভিভাবক নয়। তাই তাঁরা বাংলা শাসন করা বা দিল্লীর সুলতানের বাংলা শাসন করা- জনগণের কাছ দুটোই একই জিনিস ছিলো! তাঁরা ব্যর্থ কেননা- জনগণ কে তাঁরা ইনসাফ দিতে পারেন নি। সেসময় আশরাফ-আতরাফ ভেদাভেদ ছিলো। অর্থাৎ, ধর্মান্তরিত মুসলিমদের উপর জন্মগত তুর্কি মুসলমানদের বৈষম্যের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো। তুর্কীরা ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলিম দের মুসলিম বলে গণ্যই করতো না, কোনো সরকারি চাকরিতে তাদের অধিকার ছিলো না- ব্যাপারটা অনেকটা উমাইয়াদের অনারব দের থেকে জিজিয়া নেবার মতো জঘন্য! ইসলাম গ্রহণ করার পরেও বাঙালিদের সাথে কাফিরের মতো আচরণ করা হতো।

[ এই নিকৃষ্ট জাতপ্রথা ইসলাম সমর্থন করে? ]

আর অমুসলিমদেরও সরকারি চাকরির কোনো অধিকারই ছিলো না। ধর্মান্তরিত মুসলিমদেরই যেখানে অধিকার দেয়া হচ্ছে না, সেখানে অমুসলিমদের তো প্রশ্নই আসে না!

আর এইজন্যেই তাদের প্রতি জনগণের কোনো সমর্থন ছিলো না।

কারণ আপনি শাসক হয়ে প্রজাদের মধ্যে বৈষম্য করছেন - তারা তো আপনার জন্য মনপ্রাণ দিয়ে জীবন বাজি রাখবে না! আপনি যে জন্মগত মুসলিম তাকেই শুধু সুবিধা দিচ্ছেন, যে ধর্মান্তরিত তাকে যোগ্যতা থাকার পরেও সুবিধা দিচ্ছেন না। আপনার অমুসলিম প্রজাদের আপনি অধিকার দিচ্ছেন না। তাহলে

তারা তো আপনার জন্য মনপ্রাণ দিয়ে লড়বে না!

আর এজন্যই গৌড় সালতানাতের সুলতানরা বেশিদিন শাসন করতে পারেন নি। তাঁদের কোনো ধরনের জনসমর্থনই ছিলো না। তাঁরা প্রজাদের হৃদয় জয় করতে পারেন নি....

বিজয় অর্জন করতে গেলে সবার আগে প্রজার মন জয় করতে হয়। প্রজাপালক না হলে শাসক হওয়া যায়, অভিভাবক হওয়া যায় না।

ইলিয়াস শাহ্ হলেন সর্বপ্রথম শাসক যিনি প্রজার মন জয় করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম শাসক যিনি জাতির অভিভাবক হয়ে উঠেছিলেন। বাংলার অন্যান্য সুলতানরা অনেকেই বাংলার অধিপতি হয়েছিলেন, তবে ইলিয়াস শাহ হয়েছিলেন বাংলার মানুষের হৃদয়ের সম্রাট।

স্বীয় কর্মগুণে তিনি জয় করেছিলেন হিন্দু-মুসলিম সবার হৃদয়।

যিনি ধর্ম-বর্ণ-আশরাফ-আতরাফ সকল ভেদাভেদ চূর্ণ করেছিলেন। তাঁর সুশাসনে ধর্মান্তরিত মুসলিম তো বটেই, যোগ্য হিন্দুরাও উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত হতে পারতেন। বিচক্ষণ ইলিয়াস শাহ হিন্দুদের নেতৃত্ব দিতেন মুসলমানদের হাতে, মুসলমানদের নেতৃত্ব দিতেন হিন্দুদের হাতে- যাতে তাঁরা একসাথে ষড়যন্ত্র করতে না পারে।

ইলিয়াস শাহ একজন পার্শিয়ান সিস্তানি হয়ে বাংলাকে ভালবেসে বাঙালি হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে বলতেন- 'আমিই বাঙলা', তাই নামের শেষেই 'বাঙ্গালাহ' উপাধিটি যুক্ত হয়ে যায়- 'শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাঙ্গালাহ্'।

ইলিয়াস শাহর পূর্বে বাংলার সাথে দিল্লীর যত যুদ্ধ হতো, তা ছিল মূলত গৌড়ের তুর্কি মুসলিমের সাথে দিল্লীর তুর্কি মুসলিমের লড়াই। লড়াই হতো তুর্কিতে তুর্কিতে, রাজায় রাজায় -- সাধারণ জনগণের কোনো মাথাব্যথা ছিলো না।

ইলিয়াস শাহ্ সর্বপ্রথম বাংলার সাথে হিন্দুস্তানের যুদ্ধকে একটি "'জাতীয় রূপ" প্রদান করেন।

আমি বাংলার অধিপতি, বাঙালিদের বাদশাহ, আমার সাথে আমার লোকেরা আছে -- যে জন্মগত মুসলিম সেও আছে, যে ধর্মান্তরিত মুসলিম সেও আছে, আমার যে প্রজা অমুসলিম সেও আছে!

তুমি হিন্দুস্তানের রাজা, তোমার সাথে তোমার লোকরা আছে...!!

এভাবেই ইলিয়াস শাহ সর্বপ্রথম হিন্দুস্তান-বাংলার লড়াইকে জাতীয় রূপ দিলেন।

আর এজন্যই ইলিয়াস শাহ্ বাঙ্গালী জাতির জনক।

আর এজন্যই একডালার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে হাজার হাজার পাইকসেনা প্রাণ দিয়েছিলো, লাশের পর লাশ পড়েছিলো- তবুও বাঙালিরা থামেন নি। আর এই জন্যেইই, বাংলা সালতানাত সুদীর্ঘ আড়াইশ বছর রাজত্ব করেছিলো - গৌড় সালতানাতের পক্ষে সাতান্ন বছরের বেশি স্থায়ী হয় নি!

আর তাই, ইলিয়াস শাহ্ অন্য অপরাপর সুলতানদের মতো হলেও তিনি অসাধারণ... অনেকের মাঝে একজন হলেও তিনিই শ্রেষ্ঠ...

বাংলার মুক্তির সাল ১৩৩৮, যখন ইলিয়াস শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। যার শাসনামলে বাংলা এতো ধনী ছিলো যে, তাঁর একটি স্বর্ণমুদ্রার মূল্য বর্তমানের প্রায় দেড় লাখ টাকা।

মুদ্রায় লিখিত আছেঃ

............ "সিকান্দার-ই-সানী ইয়ামিন আল-খিলাফাহ আমীর উল-মুমিনীন সুলতান উল-আদিল শামসউদ্দিন আবুল মুজাফফর ইলিয়াস শাহ আস-সুলতান" [ কমেন্ট সেকশনে ]

চিত্রঃ বিস্তৃতির শিখরে বাংলা সালতানাত ১৩৯৪-১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহর শাসনামলে, আয়তন- ১৪,৬৮,৭০৬ বর্গকিলোমিটার

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

Historical General 16-August-2023 by east is risingপ্রতিবেদন লিখেছেন সাকিব হাসান পিয়াদা

সমাজে বাবাদের অধিকার আদায়ের দাবিতে এইড ফর মেন ফাউন্ডেশনের আয়োজনে আজ ১৬'ই আগষ্ট ২০২৩ বুধবার সকাল ১১:০০ টায় সাইনবোর্ড নারায়ণগঞ্জ এইড ফর মেন ফাউন্ডেশনের শাখা অফিসের সামনের রাস্তায় “বাবাদের অধিকার ফিরিয়ে দাও” ইমরান শরীফের পাশে এইড ফর মেন ফাউন্ডেশন শিরোনামে মানব বন্ধন ও পথসভার আয়োজন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এইড ফর মেন ফাউন্ডেশনের সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম নাদিম। এছাড়া মানব বন্ধনে উপস্থিত ছিলেন এইড ফর মেন ফাউন্ডেশনের ঢাকা জেলার সভাপতি হাদিউজ্জামান পলক, সহ সভাপতি ইফতেখার হোসেইন, সাংঘঠনিক সম্পাদক আলমগীর আহমেদ চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক ইয়াসির আরাফাত, সোনারগাও উপজেলা কমিটির সাধারন সম্পাদক মহিউদ্দিন খোকন এবং সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, এবং অল ইন্ডিয়া ব্রাদার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সাকিব হাসান (কলকাতা) নির্যাতিত অনেক বাবা সহ সামাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ।

উক্ত মানব বন্ধনে বক্তারা বলেন, আমরা জানি দীর্ঘ দিন ধরে ইমরান শরীফ তার সন্তাদের কাছে রাখার জন্য ও পিতৃত্বের অধিকারের আদায়ের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এই লড়াইয়ে আমরা তার পাশে আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকবো। সমাজে যুগের পর যুগ বাবারা শুধু দিয়েই যাচ্ছে, এখন সময় এসেছে বাবাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার। আইনের সকল ধারায় শুধু বাবাদের দায়িত্বের কথাই উল্লেখ করা আছে, অধিকার এর বিষয়ে বাবাদের জন্য কিছুই নেই। সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য যেমন বাবা ভরন পোষণ দিবে, তেমনি বাবার সাথে সন্তানের সুসম্পর্ক জন্য বাবার কাছে সন্তানের জিম্মাও দিতে হবে।

অতপর, এইড ফর মেন সংগঠনের সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম নাদিম বক্তব্য দেন, বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে বর্তমানে বাবাদের অধিকার বলতে কিছুই নেই। বাবাদের কাধেঁর উপর আইন তুলে দিয়েছে দায়িত্ব, কিন্তু সন্তানের উপর কোন অধিকার দেয় নি। যেসব বাবারা যুগে যুগে সন্তান ও পরিবারের জন্য আত্মত্যাগ করে গেছেন, তাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এই মানব বন্ধন। এই আন্দোলন বাবাদের এর অধিকার আদায়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে বাবাদের প্রতি সহনশীল মনোভাব থাকতে হবে। তিনি আরো বলেন আমরা জানি বাবার পরিচয় ই সন্তানের পরিচয়, কিন্তু মিডিয়া ক্রমাগত ভাবেই বাংলাদেশী ইমরান শরীফের বাচ্চাদের জাপানি শিশু বলে প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

পরিশেষে, সর্বস্তরের জনগনের সমর্থনে এইড ফর মেন দাবি তুলে, সমাজে বাবাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। কথিত আছে, ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুর ই অন্তরে, এই সন্তান কে যেন বাবাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া না হয়। সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য বাবার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই সন্তানের নিরাপদ আশ্রয় যেমন মা তেমনি বাবাও। প্রচলিত আইন যেন, শুধু মাত্র সন্তানের ভরন পোষনের অর্থনৈতিক বোঝা বাবার কাধে চাপিয়ে না দিয়ে, পিতৃত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ও আইন প্রনয়ন করা হয়।

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

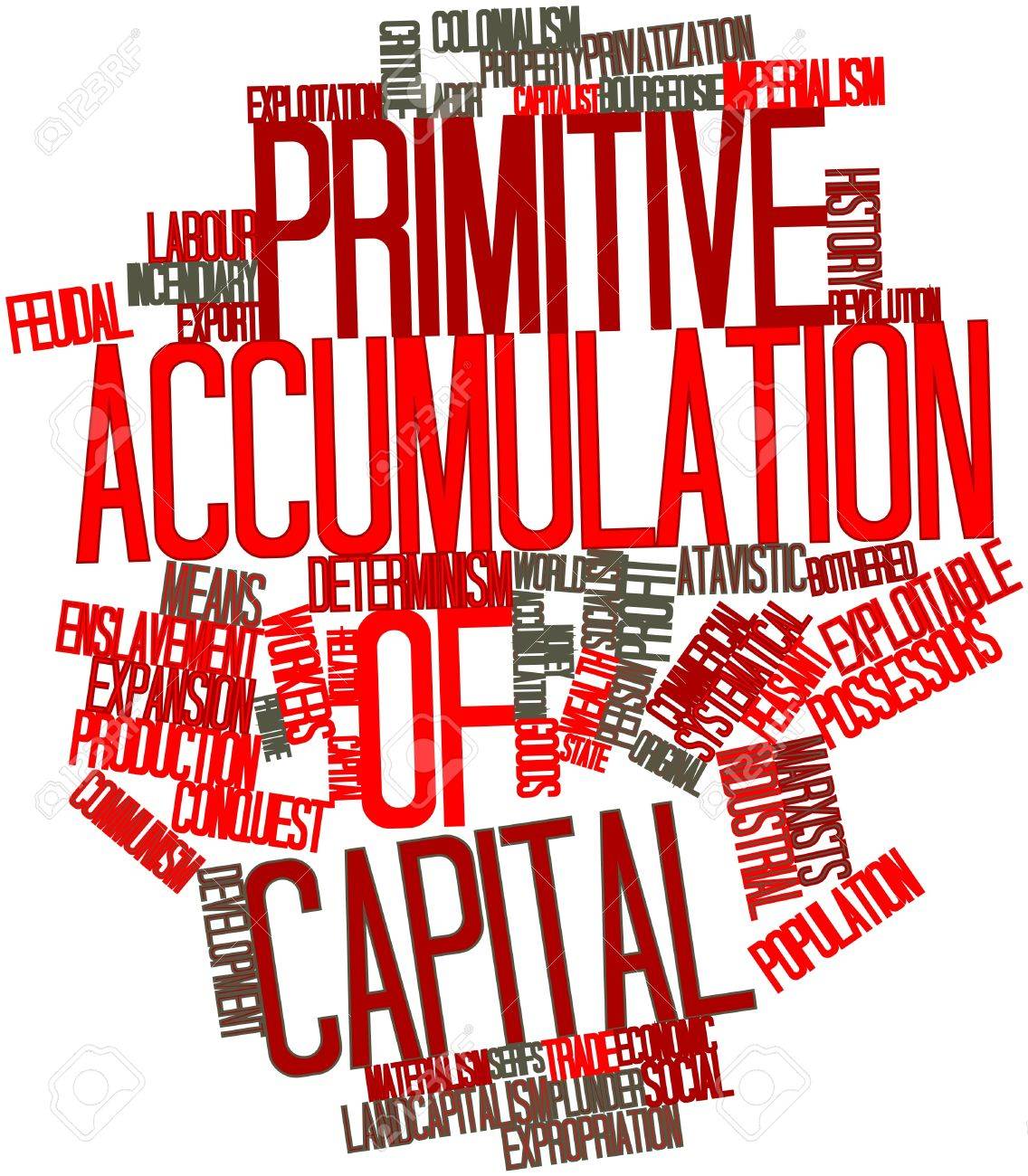

mythical General feminism 16-August-2023 by east is risingপ্রথম পর্বে আমার আলোচনার বিষয় ছিল মূলত বিংশ শতাব্দীর আদি পুঁজির সঞ্চয়। সেখানে মূল লক্ষ্য ছিল দ্রুত শিল্পায়ণ এবং সেই লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার, শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ ও নারী মুক্তি। কিন্তু সেখানে আমরা একটা স্বাধীন দেশ ধরে নিয়েছিলাম যার একটা স্বাধীন রাষ্ট্র আছে। দ্বিতীয় পর্বে আমরা আলোচনা করব একটা স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি হয় কিভাবে কারণ স্বাধীন রাষ্ট্র ছাড়া আদি পুঁজির সঞ্চয় সম্ভব নয়।

স্বাধীন আধুনিক রাষ্ট্র তৈরি হয়েছিল ইউরোপে একটা নির্দিষ্ট ছকের মধ্য দিয়েঃ ছাপাখানা আবিস্কার, মুখের ভাষার প্রমিতকরণ, প্রোটেস্টান্ট আন্দোলন, পোপের গুরুত্ব কমিয়ে রাজার স্বনিযুক্তিকরণ, এক ভাষা এক ধর্মের রাষ্ট্র গড়ে ওঠা।

পঞ্চদশ শতকের মধ্য ভাগে গুটেনবার্গের ছাপাখানা বই ছাপার খরচ কমিয়ে দেয় আর এর ফলে মানুষের কাছে ছাপা বই সহজলভ্য হয়ে যায়। এর ফলে পড়াশুনা করে বই পড়া একটা নতুন ধরণের বিনোদন হয়ে ওঠে, অক্ষর জ্ঞান বিস্তার লাভ করতে থাকে, মুখের ভাষায় বয় ছাপা শুরু হয়, ফলে মুখের ভাষার প্রমিতকরণ (standardization)-এর প্রয়োজন দেখা দেয়, ইউরোপের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা (সাহিত্যের ভাষা) লাতিনের গুরুত্ব কমতে থাকে, বাইবেল-এর বহু মুখের ভাষায় অনুবাদ শুরু হয়, ফলে বাইবেল-এর ক্যাথোলিক চারচ-এর বাইরে স্বাধীন ব্যখ্যা বৃদ্ধি পায়।

ক্যাথোলিক চার্চ-এর অনুমোদন লাগতো ইউরোপের সমস্ত রাজার শাসক হিসেবে বৈধতা (Legitimacy) পেতে। ক্যাথোলিক চার্চ-এর পোপ রাজাকে অভিসিক্ত করত ঈশ্বরের অনুমদিত হিসেবে। আগে মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করত বেশি আর ঈশ্বরের মূল প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করত পোপকে আর তাই পোপের স্বীকৃতি ছাড়া ইউরোপের খ্রিশ্চান জনতা কাউকে রাজা হিসেবে মেনে নিত না। ইউরোপের রাজারা পোপের এই ক্ষমতাকে সবসময় খর্ব করতে চাইত। পোপ গ্রেগরি ও জার্মান সম্রাট হেনরির মধ্যে এই নিয়ে দীর্ঘ যুদ্ধ চলে একাদশ শতাব্দীতে। কিন্তু পোপের প্রচণ্ড ক্ষমতাকে অস্বীকার করার সাহস দেখাতে পারেনি ইউরোপের রাজারা। কিন্তু গুটেনবার্গের ছাপাখানার প্রভাব যত বাড়তে থাকে মানুষ শিক্ষিত হতে থাকে, স্বাধীন ভাবে বাইবেলের ব্যখ্যা বাড়তে থাকে, লাতিনের জায়গায় মুখের ভাষা জনপ্রিয় হতে থাকে ইউরোপের বহু রাজা এই সুযোগে পোপকে অমান্য করার সুযোগ পায়।

কেলভিন ও মারটিন লুথারের প্রোটেন্সটান্ট আন্দোলন পোপের ভিত দুর্বল করে দেয় আর সেই সুযোগে রাজা পোপের স্বীকৃতি ছাড়াই নিজেকে রাজা ঘোষণা করা শুরু করে। মুখের ভাষার প্রমিতকরণ ঘটান রাজা এবং বহু দেশে প্রোটেস্টান্ট ধর্ম গ্রহণ করে মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে রাজা। এইভাবে ভাষা ভিত্তিক জাতি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, পর্তুগাল ইত্যাদি দেশে ষোড়শ শতকেই। কিন্তু এই জাতি রাষ্ট্রগুলো গড়ে উঠেছিল অন্য ধর্মের মানুষকে উচ্ছেদ করে। প্রোটেস্টান্ট দেশগুলো বিতারিত করে ক্যাথোলিকদের আর ক্যাথোলিক রাষ্ট্রগুলো উচ্ছেদ করে দেয় প্রোটেস্টান্টদের। ভাষা প্রমিতকরণ করতে গিয়ে অজস্র মুখের ভাষাকে শেষ করে দেওয়া হয়। এইভাবে ইউরোপে গড়ে ওঠে এক ভাষী এক ধর্মের স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে "ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধ" শেষ হলে ওয়েস্টফালিয়া চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপে বৈধতা পায় রাজার স্বনিযুক্তিকরণ এবং এক ভাষী এক ধর্মের স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র।

এই জাতি রাষ্ট্রগুলোতে তিনটে বিষয় থাকা আবশ্যিক। নিজস্ব সামরিক বাহিনী, নিজস্ব প্রশাসন ও কাউকে ভাগ না দিয়ে কর তোলার ক্ষমতা এবং নিজস্ব মুদ্রা তৈরির ক্ষমতা। সামরিক বাহিনী দিয়েই সমাজের ভিন্ন ভাষা ও ধর্মের লোকেদের উচ্ছেদ করা হয় এবং অন্য কোন দেশ বা পোপকে খাজনার ভাগ না দেওয়াকে বৈধতা দেওয়া যায়। তাছাড়া অন্য ভাষা ও ধর্মের লোককে উচ্ছেদ করে তাদের সম্পত্তি দখলে নেওয়াও যায় যা আদি পুঁজি সঞ্চয়ের আরেকটা ভিত্তি হিসেবে কাজ করে পশ্চীম ইউরোপে। প্রাশিয়া নামের দেশ গোটা ইউরোপ থেকে ক্যাথলিক দ্বারা নির্যাতিত প্রটোস্টান্টদের আশ্রয় দিয়ে সপ্তদশ শতকে জনসংখ্যা বহু গুণ বাড়িয়ে নেয়। আবার কর তুলে তা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা যায়। আর স্বাধীন মুদ্রার মাধ্যমে নিজের পুঁজিকে নিজের জাতি রাষ্ট্রের মধ্যে সঞ্চয় করা যায়। এছাড়াও ইউরোপের ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর জোড় ছাড়া এশিয়ার উন্নত শ্রম নিবিড় উৎপাদন ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হতনা। আর সামরিক বাহিনী নির্মাণে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ অনস্বীকার্য।

ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকা জুড়ে উপনিবেশ বানিয়ে লুট করে বিপুল সোনা রূপো দখল করে যা ইউরোপের আদি পুঁজি সঞ্চয়ে আরেকটা বুনিয়াদ। ইউরোপ বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড যেহেতু শিল্প বিপ্লবের সূচনা করেছে, সেই হেতু তাদের বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি কিনতে হয়নি বরং তা তারা নিজেরাই অনেক বেশি সময় নিয়ে তৈরি করার সুযোগ পেয়েছে। এই সুযোগটা রাশিয়া, এশিয়া, আফ্রিকা পায়নি কারণ তারা শিল্পায়ণ শুরু করেছে অনেক পরে।

এছাড়াও ইউরোপের আরেকটা আদি পুঁজির বুনিয়াদ হোল ভূমি সংস্কার যা নেপোলিয়নের সময় থেকেই শুরু হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে চলেছে উলটো প্রক্রিয়া আর তা হোল জমিদারেরাই কৃষক উচ্ছেদ করে আস্তে আস্তে দুই-তিন শতক ধরে কৃষক প্রতি উৎপাদন বাড়িয়ে একটু একটু করে কৃষির শ্রম শক্তিকে শিল্পায়ণের জন্য কাজে লাগিয়েছে। ইংল্যাণ্ড এটা করতে পেরেছে শিল্পায়ণের সূচনাকারী হিসেবে কোন প্রতিযোগিতা না থাকায়। এই প্রক্রিয়ার ফলে আদি পুঁজির সঞ্চয় হয় ধীর গতিতে যার গুরুত্ব ফরাসী বিপ্লবের পর থেকেই কমে গেছে।

মনে রাখা দরকার ইংল্যাণ্ডের জমিদার শ্রেণী উলের চাষ ও ব্যবসা করতে কৃষক উচ্ছ্বেদ করে ভেড়ার চাষ শুরু করে ষোড়শ শতক থেকেই। এভাবে বড় পুঁজিপতি শ্রেণি তৈরি হয় ইংল্যাণ্ডে যারা ব্যক্তিমালিকানার ওপর দাঁড়িয়ে ইংল্যাণ্ডে শিল্পায়ণ করে। আবার ফ্রান্সে ভূমি সংস্কার কর্মসূচীর ফলে বড় পুঁজিপতি শ্রেণী ছিলনা আর তাই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিল্পায়ণ শুরু হয়। জার্মানিতে নেপোলিয়নের অধীনে থাকা পশ্চীম অংশতে ভূমি সংস্কার হয় আবার পূর্বে স্বাধীন থাকা প্রাশিয়াতে জমিদারি কায়েম থাকে এবং জমিদারই কৃষক উচ্ছ্বেদ করে। ফলে জার্মানিতে বড় পুজিপতিদের উদ্যোগ ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ দুইই বিদ্যমান ছিল। সোভিয়েতের ভূমি সংস্কার ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সমগ্র শিল্পায়ণ আসলে ফ্রান্সের শিল্পায়ণ কর্মসূচীরই উচ্চ রূপ।

স্বাধীন রাষ্ট্রের এই গুরুত্বের জন্যেই বিংশ শতকের মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী ছকে লেনিন উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনকে ঢোকাতে বাধ্য হন এবং সোভিয়েত সংবিধানে সমস্ত রাজ্যগুলোকে ইচ্ছে হলে আলাদা রাষ্ট্র হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। বলাই বাহুল্য এই কারণেই ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এশিয়া ও আফ্রিকা জুড়ে স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র গড়ে তোলা ছিল মার্ক্সবাদী লেনিনবাদীদের প্রথম কাজ। স্বাধীন রাষ্ট্র পাওয়ার পরেই কেবল ভুমি সংস্কার, শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ এবং নারী মুক্তি সম্ভব।

এবার দেখা যাক একবিংশ শতাব্দীতে আদি পুঁজির সঞ্চয় কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। এই আলোচনা আমরা করব পর্ব ৩-এ।

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

Theoretical General 16-August-2023 by east is risingআদি পুঁজির সঞ্চয় অর্থনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে ধরা হয়। ধ্রুপদীবাদীরা (স্মিথ, রিকারডো, মার্ক্স) এবং নয়া ধ্রুপদীবাদীরা (লিউইস) স্বীকার করে যে আদি পুঁজির সঞ্চয় ছাড়া কোন দেশে* অর্থনীতির বিকাশ হতে পারেনা। আদি পুঁজি বলতে বোঝানো হয় প্রথম পুঁজি যা বিনিয়োগ করে আধুনিক অর্থনীতির বিকাশের বা আরও সহজ করে বললে শিল্পায়ণের সূচনা হয়।

এবার প্রথম বিনিয়োগের পুঁজি আসবে কোথা থেকে? আজ একটা অনুন্নত দেশ আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনতে চাইলে তার বিদেশী মুদ্রা লাগবে কিন্তু পর্যাপ্ত বিদেশী মুদ্রা বিশ্ব বাজার থেকে নেবে কিভাবে একটা অনুন্নত দেশ। দেশটাকে বিদেশে কিছু রপ্তানী করে বা নিজের দেশে বিদেশী বিনিয়োগ টেনে এনে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতে হবে।

এবার অনুন্নত দেশে অনুন্নয়নের জন্য মানুষের শ্রমের মান নীম্ন আর ক্রয় ক্ষমতা কম। তাই বিদেশীরা ভোগ্যপণ্য বিনিয়োগ করে না পাবে পর্যাপ্ত শিক্ষিত শ্রমিক আর না পাবে পর্যাপ্ত বাজার। আর পরিকাঠামো গত বিনিয়োগ থেকে লাভ আসে বিনিয়োগ করার বহু বছর পরে। যেমন শিক্ষায় বিনিয়োগ করে একটা ছাত্র বা ছাত্রীকে শিক্ষিত করতে কম করে ১৬-২০ বছর লাগবে এবং তারপরেই সে আদর্শ শ্রমিক হতে পারবে এবং অর্থনীতি তার সুফল পাবে। বিদেশী বিশেষ করে ব্যক্তিমালিকানাধীন বিনিয়োগকারীরা পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ করতে চাইবেনা। তাই বিদেশী বিনিয়োগ থেকে বিদেশী মুদ্রা পাওয়ার আশা নেই।

বিদেশে রপ্তানী সম্ভব কি? একটা উন্নয়নশীল দেশ উন্নত মানের শিল্প দ্রব্য রপ্তানী করতে পারবেনা। কিন্তু বিশেষ ভৌগলিক কারণে কিছু বিশেষ দ্রব্য বা পরিষেবা রপ্তানী করতেই পারে। যেমন ভৌগলিক কারণে সিঙ্গাপুরের আছে আদর্শ বন্দর যার জন্য বন্দর পরিষেবা দিয়ে সে বিদেশী মুদ্রা আয় করে এবং তা বিনিয়োগ করে দেশকে উন্নত করে। তেমনই উপকূল আরব দেশগুলোতে বিশ্ব বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো অল্প খরচে তোলা যায় এমন তেল আছে এবং সেই তেল রপ্তানী করে বিদেশী মুদ্রা আয় করে দেশগুলো উন্নত হয়েছে। কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় পর্যাপ্ত পরিমাণে খনিজ সম্পদ বা বন্দর পরিষেবা খুব স্বল্প কিছু দেশেরই আছে। তাই অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশই এই সুবিধে পায়না।

যারা জনসংখ্যার তুলনায় এই প্রাকৃতিক সুবিধে পাচ্ছেনা তাদের জন্যই আদি পুঁজির সঞ্চয় নামক বিষয়টা আসে। কৃষির উৎপাদনশীলতা এতোটা বাড়ানো চাই যে কৃষি থেকে শ্রমশক্তি সরিয়ে নিয়ে শিল্পে ব্যবহার করা যাবে, শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন চাই যাতে আধুনিক যন্ত্র ব্যবহারে পারদর্শী শ্রমিক শ্রেণি গড়ে ওঠে এবং নারীকে শ্রম বাজারে ঢোকানো যাতে একদিকে জন্মহার কমবে আর অন্যদিকে আধুনিক কাজে শ্রমিক সংখ্যা বাড়বে।

কৃষি থেকে শিল্পে শ্রম শক্তি নিয়ে যেতে গেলে কৃষক প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশটার তো আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার মতো বিদেশী মুদ্রা নেই। অতএব কোন আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়া প্রাথমিক উন্নয়নের কাজ করতে হবে। এই কাজটা করার ক্ষেত্রে ভূমি সংস্কারের গুরুত্ব অপরিসীম কারণ কোন বিনিয়োগ ছাড়া শুধুমাত্র মালিকানা জমিদারের কাছ থেকে কৃষককে দিয়ে কৃষককে আরও বেশি উৎপাদন করতে উদ্বুদ্ধ করে ভূমি সংস্কার। তাই চীন বা দক্ষিণ কোরিয়া উভয়েরই সাফল্যের বড়ো কারণ হল এই ভূমি সংস্কার। নেপোলিয়ন ভূমি সংস্কারকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং উদারবাদী আন্দোলনগুলো উনবিংশ শতকে একে গুরুত্ব দেয়। বিংশ শতকে আবার মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও ভূমি সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কৃষক প্রতি উতপাদন বাড়ায় বহু কৃষককে শিল্পের শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করা সম্ভব হয় এবং শিল্প গড়ে ওঠে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষত্রেও বিপুল বিনিয়োগ করতে হবে দেশটাকে কোন সরাসরি লাভ ছাড়াই। শুধু তাই না, সীমিত সম্পদ থেকে এই বিনিয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ ভোগ্য পণ্য উৎপাদন কমিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এখানেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ১৯৩০ এর দশক থেকে ১৯৬০ এর দশক পর্যন্ত অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছিল। কারণ শ্রেণি সংগ্রামের নামে তারা ধনী শ্রেণিগুলোর ক্ষমতা কেড়ে নেয় আর এর ফলে ভোগ্য পণ্য কেনার ও উৎপাদন করার প্রবণতা সমাজে কমে যায়। রাষ্ট্র অর্থনীতিতে এসে লাভ না হোলেও পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ করে যায় যা ব্যক্তিমালিকানাধীন বিনিয়োগকারী করতনা। এই সাফল্যই তৎকালীন সমাজকে মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের প্রতি টেনে আনে।

নারীকে শ্রম বাজারে নিয়ে আনার দুটো গুণ। এক, তা শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে দ্রুত বিকাশের সহায়ক আর অন্যদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে দেয় যার ফলে কৃষিকে সমস্ত মানুষকে খাওয়ানোর চাপ কমে (যদিও কৃষিতে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা কমবে কিন্তু জনসংখ্যার হার বেশি হলে কৃষিকে উতপাদন বাড়িয়ে যেতে হবে লাগাতার) আর শ্রমিক প্রতি পরিকাঠামো বাড়বে যা শ্রমিক প্রতি উতপাদন বাড়াবে।

এটাই কারণ বিংশ শতকের মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী বিপ্লবের মূল বিষয় ছিল ভূমি সংস্কার, ভোগ্য পণ্য ব্যবহার কম করে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং নারী মুক্তি। বিভিন্ন দেশ এই তিনটের সবকটা বা কিছু না কিছু গ্রহণ করে দ্রুত উন্নয়নের জন্য। দক্ষিন কোরিয়া তিনটেই গ্রহণ করে ১৯৬৯ পর্যন্ত, ভারত ভূমি সংস্কার ছাড়া বাকি দুটো গ্রহণ করে ১৯৮৫ পর্যন্ত।

এই তিনটে কাজ যেখানে যতবেশি হয়েছে সেখানেই খোলা বাজার অর্থনীতি তারপর থেকে তত বেশি সফল হয়েছে। চীন ৩ দশক ধরে (১৯৫০ থেকে ১৯৮১) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামোয় ভারতের চেয়ে অনেক বেশি বিনিয়োগ করতে পেরেছে বলেই ১৯৮২ থেকে চীন বিশ্ব বাজারে রাপ্তানী বাড়াতে পেরেছে যা ভারত ১৯৮৫ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত পারেনি। এটা বোঝার একটা সূচক অর্থনীতিতে আছে যার নাম gross or net fixed investment as percentage of GDP। এটা যার যত বেশি তার অর্থনৈতিক বিকাশে সাফল্য তত বেশি। দেখা যায় gross fixed investment as percentage of GDP চীনের ১৯৬০ এর দশকে যেখানে ২৬.৫%, সেখানে ভারতের মাত্র ১৮%। তেমনই চীনের ১৯৭০ এর দশকে যেখানে ৩৫% সেখানে ভারতের মাত্র ২৫%। পাকিস্তানের কিন্ত যথাক্রমে আরও কম ছিল ১৭% ও ১৫%।

এই কারণেই চীন বা ভিয়েতমানের সাফল্য পায় বিশ্ব বাজারে ঢুকে আর উত্তর কোরিয়া বা কিউবা টিকে থাকতে পারে বিশ্ব বাজার ছাড়া (মার্কিন স্যাঙ্কশনের জন্য)।

এবার আসি আরও আদি একটা বিষয়ে। *আমরা ধরে নিয়েছি একটা অনুন্নত দেশকে যার একটা রাষ্ট্র আছে। কিন্তু একটা দেশে হতেই পারে অনেক জাতি (ভাষা হোক বা ধর্ম) আছে এবং সবার রাষ্ট্রের ওপর লাগাম সমান নয়। তাহলে এই জাতিগুলো কি করবে এবং তার সাথে আদি পুঁজির সঞ্চয় কিভাবে সম্পর্কিত। তা বুঝতে লিখছি পর্ব ২।

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

Theoretical General 16-August-2023 by east is rising