ভারতীয় বাংলাতে অবাঙালী আধিপত্যের অন্যতম মূল কারণ গ্রামবাংলার পশ্চাৎপদতা।

শহুরে মানুষের জন্মহার কম হবে এবং তারা আরো উন্নত স্থানে চলে যেতে চাইবে। সেই ফাঁকা শূণ্যস্থান ভরাট করবে গ্রামের লোক শহরে এসে। গ্রামে এইজন্যে জন্মহার উচ্চ থাকবে।

কিন্তু গ্রামবাংলা ঐতিহাসিক বিবর্তনে পশ্চাৎপদ তাই শহরে অভিভাসন করার ঐতিহাসিক ধাপটাই আসেনি। এই যে গ্রামবাংলা থেকে শহরে অভিবাসন হয়না সেইকারণেই শহরাঞ্চলে অবাঙালী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাকি জাতিরা চাইবেই নিজেদের আখের গোছাতে। তার বিরুদ্ধে ঠেলাটা নিজেদের থেকেই আসতে হবে এবং নিজেদের জমি, ভেরি, নারী নিজেদেরকেই সুরক্ষিত করতে হবে। কিন্তু সেটা তখনই হবে যখন সেই চাহিদা ও আকাঙ্খাটা আসবে। সেটা নেই কারণ গ্রাম, মফঃস্বল থেকে নগরে যাওয়ার বাসনাটাই নেই।

নগরসভ্যতাতে প্রবেশ করারই যারা বিরোধী তাদের নগরাঞ্চল অপর জাতির দখলেই যাবে।

এইকারণেই কলকাতাতে দুনিয়ার সব জাতি করে খেয়ে যায় কিন্তু গ্রামবাংলাই বঞ্চনা অনুভব করে।

ভাষার প্রমিতকরণের বিরোধীতা করে উপভাষার বঞ্চনার গপ্প দেওয়াও এই বিবর্তনবিরোধী মননের সাক্ষ্য দেয়।

নগরায়ন হলে ভাষার প্রমিতকরণ হবে, জাতীয়তা গড়ে উঠবে।

1905 এর বঙ্গভঙ্গের প্রতি এখনও সমর্থন এই মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ।

কলকাতাতে দুনিয়ার সব জাতির ভাগ্য খুলে গেল শুধু গ্রামবাঙালীরাই বঞ্চিত রয়ে গেল।

এই যে গ্রামবাংলা থেকে শহরে অভিবাসন হলনা এর ফলে শহরের বাঙালীও ধীরে ধীরে কোনঠাসা হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। কারণ শহুরেদের জন্মহার কম, তারা উচ্চাকাঙ্খী হলে আরো অন্যস্থানে যাবে আর অপর জাতির লোকেরা ঢালাওভাবে আসতেই থাকছে।

গ্রামবাংলার মানসিকতাও তাদের উন্নতির পথে বাঁধা। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি, দলবাজি, অপরের পেছনে কাঠি করা, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, কুচক্রী মানসিকতা, অপরের ক্ষতি করার ইচ্ছা, কূপমণ্ডুকতা এগুলো হল গ্রামবাংলার কিছু ট্রেডমার্ক বৈশিষ্ট্য। গ্রাম ও মফঃস্বলের লোকেরাই বেশী ভারত রাষ্ট্র চাটা হয়। কারণ এদের মধ্যে নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদও থাকেনা। ফলত সহযোগীতা, সংগঠনের ক্ষমতা, উচ্চাকাঙ্খা, গঠনমূলক মানসিকতি এসব কিছুই তাদের মধ্যে নেই।

শহুরে বাঙালী নিঃশেষ হতে হতে আজকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিই একটা নিম্নমানের গ্রামীণ কথ্যভাষা ও সংস্কৃতি হিসাবে অধঃপতিত হওয়ার অবস্থা হয়েছে। এবং বাঙালীও এটাই গব্বের সাথে প্রচার করে। লোকগীতি, আঞ্চলিক কথ্যভাষা, লোকসংস্কৃতি এসব ভাল। প্রমিত ভাষা, উচ্চ এলিট সংস্কৃতি বা high culture, পরিশীলীত উচ্চমার্গের কিছুই খ্রাপ। কোন সংস্কৃতিই টিকতে পারবেনা যদি না সে নিজে high culture হওয়ার স্বপ্ন দেখে আর তার জন্যে কাজ করে।

গ্রাম থেকে শহরে যাবার প্রবণতা যাদের মধ্যে নেই তাদের শহরাঞ্চল বাকীরা দখল করে নেবে ও তারা অপর জাতির দাস হিসেবেই থাকবে।

Read MoreAuthor: Purandhar Khilji

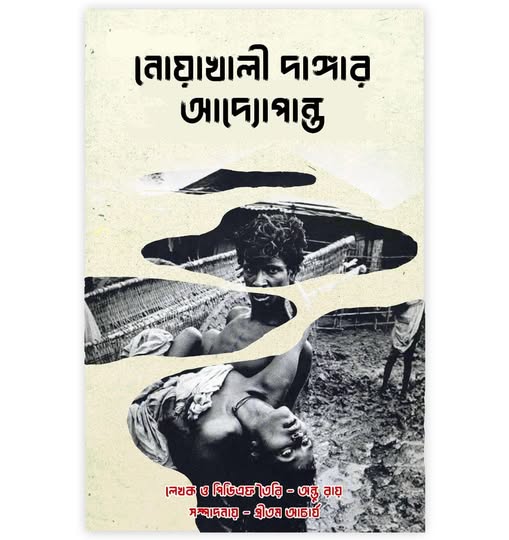

Theoretical General 17-March-2024 by east is rising‘প্রাচীনকালে বাঙালীর বসন’

কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁর ‘দশোপদেশ’ গ্রন্থে কাশ্মীর প্রবাসী গৌড়ীয় বিদ্যার্থীদের বেশ অদ্ভুত রকমের একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতকে প্রচুর গৌড়ীয় বিদ্যার্থী বঙ্গদেশ থেকে কাশ্মীরে বিদ্যালাভ করবার জন্য যেতেন। ক্ষেমেন্দ্র লিখেছিলেন যে, তাঁদের প্রকৃতি ও ব্যবহার রূঢ় এবং অমার্জিত ছিল। তাঁরা অত্যন্ত ছুঁৎমার্গী ছিলেন; তাঁদের দেহ ছিল ক্ষীণ — কঙ্কালমাত্র সার; একটু ধাক্কা লাগলেই যেন তাঁরা ভেঙে পড়বেন — এই আশঙ্কায় সকলেই তাঁদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতেন। কিন্তু কিছুদিন প্রবাসযাপন করবার পরেই কাশ্মীরী জল-হাওয়ায় তাঁরা বেশ মেদ ও শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠতেন। তাঁদের পক্ষে ওঙ্কার ও স্বস্তি উচ্চারণ যদিও অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল, তবুও তাঁরা — পাতঞ্জলভাষ্য, তর্ক, মীমাংসা ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রই পড়বার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। খুব সম্ভবতঃ তখনকার কাশ্মীরী মানদণ্ডে বাঙালীদের সংস্কৃত উচ্চারণ যথেষ্ঠ শুদ্ধ ও মার্জিত ছিল না; এবং সেটাই সম্ভবতঃ বাঙালীদের নিয়ে ক্ষেমেন্দ্রের বক্রোক্তির কারণ হয়েছিল। এছাড়া ক্ষেমেন্দ্র আরও বলেছিলেন যে, সেইসব গৌড়ীয় বিদ্যার্থীরা ধীরে ধীরে নিজেদের পথ চলতেন এবং থেকে থেকে তাঁদের দর্পিত মাথাটি এদিকে সেদিকে দোলাতেন! ঐভাবে হাঁটবার সময়ে তাঁদের ময়ূরপঙ্খী জুতোয় মচ্মচ্ শব্দ হত। মাঝে মাঝে তাঁরা নিজেদের সুবেশ ও সুবিন্যস্ত চেহারাটার দিকে তাকিয়ে দেখতেন। তাঁদের ক্ষীণ কটিতে (কোমরে) লাল রঙের কটিবন্ধ (কোমরবন্ধ) থাকত। তাঁদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করবার জন্য ভিক্ষু এবং অন্যান্য পরাশ্রয়ী লোকেরা তাঁদের তোষামোদ করে বিভিন্ন ধরণের গান গাইতেন ও ছড়া বাঁধতেন। কৃষ্ণ গাত্রবর্ণ ও শ্বেতদন্তপংক্তিতে তাঁদের বাঁদরের মত দেখতে লাগত। তাঁদের দুই কর্ণলতিকায় তিন তিনটে করে স্বর্ণ কর্ণভূষণ থাকত, আর তাঁদের হাতে থাকত যষ্ঠি; তাঁদের দেখে মনে হত — তাঁরা যেন সাক্ষাৎ কুবের! স্বল্পমাত্র অজুহাতেই তাঁরা রোষে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন; এমনকি সাধারণ একটা ঝগড়ার মধ্যে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে ছুরিকাঘাতে নিজের সহ-আবাসিকের পেট চিরে দিতেও তাঁরা দ্বিধাবোধ করতেন না। তাঁরা গর্ব করে ঠক্কুর বা ঠাকুর বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন, এবং কমদাম দিয়ে বেশি জিনিস দাবি করে দোকানদারদের উত্যক্ত করতেন।

বিদেশে সেকালের বাঙালী বিদ্যার্থীদের বসনভূষণ সম্বন্ধে আংশিক পরিচয় এই কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায়; কিন্তু সেটার বিস্তৃত পরিচয় জানতে হলে তৎকালীন বঙ্গদেশের সমসাময়িক সাহিত্যগ্রন্থের এবং প্রত্নবস্তুর মধ্যে অনুসন্ধান করতে হবে। সেইসব সাক্ষ্য থেকে তৎকালীন বাঙালীর বসনভূষণের মোটামুটি একটা ছবি দাঁড় করানো কঠিন কিছু নয়।

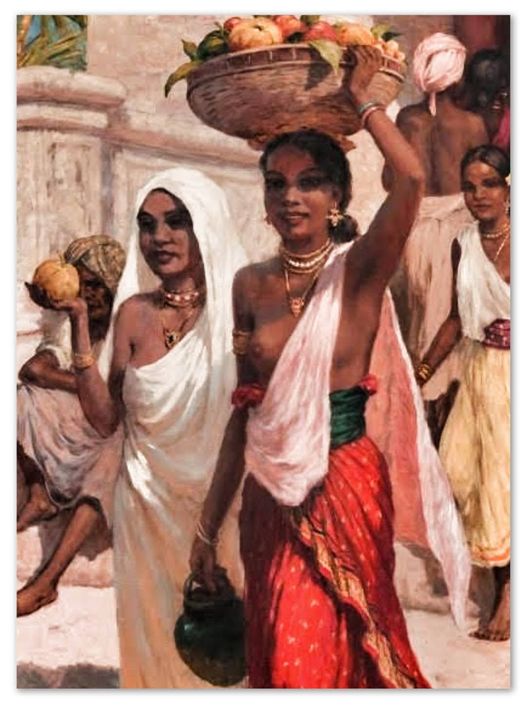

আদিমকালে — পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করবার রীতি প্রচলিত ছিল না; তখন সেলাইবিহীন একবস্ত্র পরাটাই পুরারীতি ছিল। পরবর্তীকালে সেলাই করা জামা বা গাত্রাবরণ মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে আমদানী করা হয়েছিল; কিন্তু অধোবাসের ক্ষেত্রে বাঙালী অথবা তামিল অথবা গুজরাটি-মারাঠীরা ধুতি পরিত্যাগ করে ঢিলা বা চুড়িদার পাজামাকে গ্রহণ করেননি। সেযুগে পুরুষদের অধোবাসে ক্ষেত্রে যেমন ধুতি ব্যবহার করা হত, মেয়েদের ক্ষেত্রে তেমনই শাড়ি প্রযোজ্য ছিল। ধুতি ও শাড়িই প্রাচীন বাঙালীর সাধারণ পরিধেয় ছিল, তবে একটু সঙ্গতিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে উত্তরবাসরূপে আরেক খণ্ড সেলাইবিহীন বস্ত্রের ব্যবহার ভদ্র বেশ ছিল, যেটা পুরুষদের ক্ষেত্রে উত্তরীয় এবং নারীদের ক্ষেত্রে ওড়না ছিল। ওড়নাই তখন প্রয়োজন মত অবগুণ্ঠনের কাজ করত। সেকালের দরিদ্র ও সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ ঘরের নারীদের এক বস্ত্র পরাটাই ছিল রীতি, সেই বস্ত্রাঞ্চল (কাপড়ের আঁচল) টেনেই তাঁরা অবগুণ্ঠন তৈরি করে নিতেন। বর্তমানে অনেকে যেমন শখের বশে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলিয়ে কোঁচা দিয়ে কাপড় পরিধান করেন, প্রাচীনকালের বাঙালীরা কিন্তু সেটা করতেন না। তখনকার ধুতি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অনেক ছোট ছিল; হাঁটুর নিচে নামিয়ে কাপড় পরাটা সেকালের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল; তখন সাধারণতঃ হাঁটুর উপর পর্যন্তই কাপড়ের প্রস্থ থাকত। ধুতির মাঝখানটা কোমরে জড়িয়ে সেটার দু’প্রান্ত টেনে পশ্চাদ্দিকে কচ্ছ বা কাছা করা হত। ঠিক নাভির নিচেই দু’–তিন প্যাঁচের একটা কটিবন্ধের সাহায্যে কাপড়টা কোমরে আটকানো থাকত; কটিবন্ধের গাঁটটা ঠিক নাভির নিচেই দুল্যমান থাকত। কেউ কেউ আবার ধুতির একটা প্রান্ত পেছনের দিকে টেনে কাছা দিতেন, আর অন্য প্রান্তটা ভাঁজ করে সামনের দিকে কোঁচার মত ঝুলিয়ে নিতেন। সেযুগের নারীদের শাড়ি পরবার ধরনও প্রায় একই রকমের ছিল; তবে শাড়ি ধুতির মত অতটা খাটো হত না, সেটা পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলানো থাকত, এবং বসনপ্রান্ত পশ্চাদ্দিকে টেনে কচ্ছে রূপান্তরিত করা হত না। বর্তমান সময়ের বাঙালী নারীরা যেভাবে কোমরে এক বা একাধিক প্যাঁচ দিয়ে অধোবাস রচনা করেন, প্রাচীন পদ্ধতিও ঠিক একই ধরণের ছিল; তবে এখনকার মত প্রাচীন বাঙালী নারী শাড়ির সাহায্যে উত্তরবাস রচনা করে নিজেদের দেহ আবৃত করতেন না; তাঁদের উত্তর-দেহাংশ অনাবৃত রাখাই তখন সাধারণ নিয়ম ছিল। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে, সম্ভবতঃ সঙ্গতিসম্পন্ন উচ্চকোটি স্তরে এবং নগরে — কিছুটা হয়ত মধ্য ও উত্তর–পশ্চিম ভারতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রেরণায় — সেযুগের কেউ কেউ উত্তরীয় বা ওড়নার সাহায্যে নিজের শরীরের উত্তরার্ধের কিছুটা অংশ ঢেকে রাখতেন, বা স্তনযুগলকে চোলি বা স্তনপট্টের সাহায্যে রক্ষা করতেন। কেউ কেউ আবার উত্তরবাসরূপে সেলাই করা বডিস জাতীয় একপ্রকারের জামার সাহায্যে স্তননিম্ন ও বাহু-ঊর্ধ্ব পর্যন্ত দেহাংশ ঢেকে রাখতেন। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সেই জাতীয় উত্তরাবাসের ব্যবহার নগর ও উচ্চকোটি স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। নারীর সদ্যোক্ত উত্তরবাস ও তাঁর শাড়ি এবং পুরুষের ধুতি প্রভৃতি কোনও কোনও ক্ষেত্রে — সমসাময়িক পাণ্ডুলিপি চিত্রের সাক্ষ্যে এতথ্য সুস্পষ্ট যে — নানাপ্রকারের লতাপাতা, ফুল, এবং জ্যামিতিক নকশা দ্বারা মুদ্রিত হত। খৃষ্টীয় সপ্তম–অষ্টম শতক থেকে সেই ধরণের নকশা–মুদ্রিত বস্ত্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের পরিচয় আরম্ভ হয়েছিল, এবং — সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র ও গুজরাট — গোড়ার দিকে সেই বস্ত্র ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র ছিল। পরে ভারতবর্ষের অন্যত্রও ক্রমশঃ সেটা ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই নকশা-মুদ্রিত বস্ত্রের ইতিহাসের মধ্যে ভারত–ইরাণ–মধ্য এশিয়ার ঘনিষ্ঠ শিল্প ও অলংকরণগত সম্বন্ধের ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে সেকথা অবান্তর। যাই হোক, সেযুগের নারীদের পরিধেয়র ব্যাপারে সমগ্র প্রাচীন আদি অষ্ট্রেলিয়–পলেনেশিয়–মেলানেশিয় নরগোষ্ঠীর মধ্যে এটাই প্রচলিত নিয়ম ছিল। বালিদ্বীপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অন্যান্য কয়েকটি দ্বীপে সেই অভ্যাস ও ঐতিহ্যের অবশেষ এখনও বিদ্যমান রয়েছে বলে দেখা যায়। সভা সমিতি এবং বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে তখন বিশেষ বিশেষ পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা ছিল। জীমূতবাহন তাঁর দায়ভাগ–গ্রন্থে সভা সমিতির জন্য পৃথক পোষাকের কথা বলেছিলেন। সেযুগের নর্তকী নারীরা পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বিলম্বিত আঁটসাঁট পাজামা পরতেন; এবং দেহের উত্তরার্ধে কাঁধের উপর দিয়ে একটা দীর্ঘ ওড়না ঝুলিয়ে দিতেন; তাঁদের নৃত্যের গতিতে সেই ওড়নার প্রান্ত লীলায়িত ভঙ্গিতে উড়ে বেড়াত। সন্নাসী-তপস্বীরা এবং একান্ত দরিদ্র সমাজ-শ্রমিকেরা ন্যাঙ্গোটি পরিধান করতেন। সৈনিক ও মল্লবীরেরা ঊরু পর্যন্ত লম্বা খাটো আঁট পাজামা পরতেন; তাঁরা ছাড়াও সেযুগের সাধারণ মজুরেরাও সম্ভবতঃ কখনো কখনো সেই একই ধরণের পোষাক পরতেন; অন্ততঃ — পাহাড়পুরের ফলকচিত্রের সাক্ষ্য সেকথাই বলে। শিশুদের পরিধেয় ছিল হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ধুতি, আর না হয় আঁট পাজামা, আর কটিতলে জড়ানো ধটি; তাঁদের কণ্ঠে এক বা একাধিক পাটা বা পদক–সম্বলিত সূত্রহার ঝোলানো থাকত।

এখনকার মত প্রাচীনকালেও বাঙালীর মস্তকাবরণ বলে কিছু ছিল না। নানা কৌশলে সুবিন্যস্ত কেশই তখন তাঁদের শিরোভূষণ ছিল। সেযুগের পুরুষেরা লম্বা বাবরীর মতন চুল রাখতেন; কুঞ্চিত থোকায় থোকায় সেগুলো তাঁদের কাঁধের উপরে ঝুলত; কারও কারও আবার নিজের মাথার উপরে একটা প্যাঁচানো ঝুঁটি থাকত; এবং কপালের উপরে দুল্যমান কুঞ্চিত কেশদাম বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ফিতার মত করে বাঁধা থাকত। নারীদের লম্বমান কেশগুচ্ছ যেমন তাঁদের ঘাড়ের উপরে খোঁপা করে বাঁধা থাকত, তেমনি আবার কারো কারো মাথার পিছনদিকে এলানো থাকত। সন্ন্যাসী-তপস্বীদের লম্বা জটা দুই ধাপে মাথার উপরে জড়ানো থাকত। শিশুদের চুল তিনটে কাকপক্ষ গুচ্ছে মাথার উপরে বাঁধা থাকত।

ময়নামতি ও পাহাড়পুরের মৃৎফলকের সাক্ষ্য থেকে মনে হয় যে, সেযুগের যোদ্ধারা তাঁদের পায়ে পাদুকা ব্যবহার করতেন; তখনকার প্রহরী দারোয়ানেরাও পাদুকা ব্যবহার করতেন; এবং সেই পাদুকা এমনভাবে চামড়া দিয়ে তৈরি করা হত যাতে পায়ের কণ্ঠা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে যায়। ব্যাদিতমুখ সেই জুতো ফিতাবিহীন ছিল। সেকালের সাধারণ মানুষেরা সম্ভবতঃ কোনও ধরণের চর্মপাদুকা ব্যবহার করতেন না, যদিও কর্মানুষ্ঠান–পদ্ধতি ও পিতৃদয়িত–গ্রন্থে পুরুষদের পক্ষে কাষ্ঠ এবং চর্মপাদুকা — উভয়েরই ব্যবহারের ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায়। সেকালের সঙ্গতিসম্পন্ন মানুষের মধ্যেও কাষ্ঠপাদুকার চলন খুব বেশি ছিল। বাঁশের লাঠি এবং ছাতার ব্যবহারও তখন প্রচলিত ছিল। মৃৎ ও প্রস্তর ফলকে এবং সমসাময়িক সাহিত্যে ছত্র (ছাতা) ব্যবহারের সুপ্রচুর ঐতিহাসিক সাক্ষ্য দেখতে পাওয়া যায়; লাঠির সাক্ষ্যও স্বল্প হলেও দেখা যায়। সেযুগের প্রহরী, দারোয়ান, মল্লবীরেরা সকলেই সুদীর্ঘ বাঁশের লাঠি ব্যবহার করতেন।

সধবা নারীরা কপালে কাজলের টিপ পরতেন এবং তাঁদের সীমন্তে সিঁদুরের রেখা থাকত; তাঁরা নিজেদের পায়ে লাক্ষারস অলক্তক (লাক্ষারসের তৈরি আলতা) পরতেন, ঠোঁটে সিঁদুর লাগাতেন; দেহ ও মুখমণ্ডলে প্রসাধন হিসেবে চন্দনের গুঁড়ো ও চন্দনপঙ্ক, মৃগনাভী, জাফ্রান প্রভৃতি ব্যবহার করতেন। বাৎস্যায়ন বলেছিলেন যে, গৌড়ীয় পুরুষেরা হস্তশোভী ও চিত্তগ্রাহী লম্বা লম্বা নখ রাখতেন এবং সেই নখে তাঁরা রঙ লাগাতেন; খুব সম্ভবতঃ যুবতীদের মনোরঞ্জন করবার জন্যই তাঁরা সেকাজ করতেন। তবে সেযুগের নারীরা নখে রঙ লাগাতেন কিনা, — এবিষয়ে কোনো ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়না। তবে তাঁরা যে চোখে কাজল লাগাতেন, দমোদরদেবের চট্টগ্রাম-লিপি থেকে সে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মদনপালের মনহলি-লিপিতে সেযুগের নারীদের প্রসাধন-ক্রিয়ায় কর্পূর-ব্যবহার করবার, এবং নারায়ণপালের ভাগলপুর লিপিতে রঙ ব্যবহার করবার ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায়। ঠোঁটে লাক্ষার (অলক্তরাগ) লাগানো এবং খোঁপায় ফুল গুঁজে দেওয়া যে সেযুগের বাঙালী তরুণীদের বিলাস-প্রসাধরনের অঙ্গ ছিল, সমসাময়িক বাঙালী কবি সাঞ্চাধরও সেকথা জানিয়েছিলেন। তখন কোন নারী বিধবা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সীমন্তের সিঁদুর যে ঘুঁচে যেত, একথায় ইঙ্গিত দেবপালের নালন্দা লিপিতে, মদনপালের মনহলি-লিপিতে, বল্লালসেনের অদ্ভুতসাগর গ্রন্থে এবং গোবর্ধনাচার্যের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে পাওয়া যায় —

“বন্ধনভাজোহমুষ্যাঃ চিকুর কলাপস্য মুক্তমানস্য।

সিন্দূরিত সীমন্তচ্ছলেন হৃদয়ং বিদীর্ণমেব॥”

সেযুগের নারীরা যে গলায় ফুলের মালা পরতেন এবং মাথার খোঁপায় ফুল গুঁজতেন, এই সাক্ষ্য নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপি এবং কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপি থেকে পাওয়া যায়। নারায়ণপালের ভাগলপুর–লিপিতে দেখা যায় যে, বুকের বসন স্থানচ্যুত হয়ে যাওয়ার ফলে লজ্জায় আনতনয়না নারী কথঞ্চিত গলার ফুলের মালা দিয়ে বক্ষ ঢেকে লজ্জা নিবারণ করছেন। বলা বাহুল্য যে, এই চিত্রটি তৎকালীন নাগর-সমাজের উচ্চকোটি স্তরের ছিল। বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্যপরিষদ-লিপি এবং সমসাময়িক অন্যান্য লিপির সাক্ষ্যগুলিকে একসঙ্গে করলে একথা মনে হয় যে, সেই সমাজস্তরের নারীরা, — বিশেষভাবে বিবাহিতা নারীরা তখন প্রতি সন্ধ্যায় নদী বা দীঘিতে অবগাহনান্তর (গা ধুইয়ে) করে প্রসাধনে-অলংকারে সজ্জিত ও শোভিত হয়ে আনন্দ ও ঔজ্জ্বল্যের প্রতিমা হয়ে বিরাজ করতেন। বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিতে সেযুগের নারীদের বক্ষযুগলে কর্পূর ও মৃগনাভি রচনার সংবাদ পাওয়া যায়। তখনকার রাজা-মহারাজ-সামন্ত-মহাসামন্ত এবং রাজকীয় মর্যাদাসম্পন্ন নাগর-পরিবারের নারীরা তাঁদের বেশভূষা, প্রসাধন, অলংকার ইত্যাদিতে উত্তরাপথের আদর্শকেই মেনে চলতেন; অন্ততঃপক্ষে সদ্যোক্ত বিবরণ থেকে সেকথাই মনে হয়। রাজমহিষীরা তো তৎকালীন ভারতবর্ষের নানা জায়গা থেকেই আসতেন, আর নগর-সমাজে রাজপরিবারের আদর্শটাই সাধারণতঃ সক্রিয় ছিল বলে মনে হয়। সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থ থেকে নেওয়া একজন অজ্ঞাতনামা জনৈক কবির এই শ্লোকটিতে সেকালের নগরবাসিনী বঙ্গবিলাসিনীদের বেশভূষার একটা সুস্পষ্ট ছবি দেখতে পাওয়া যায় —

“বাসঃ সূক্ষ্মং বপুষি ভুজযোঃ কাঞ্চনী চঙ্গদশ্রীর।

মালাগর্ভঃ সুরভি মসৃনৈগর্ন্ধতৈলৈঃ শিখণ্ডঃ॥

কর্ণোত্তংসে নবশশিকলানির্মলং তালপত্রং।

বেশং কেষাং ন হরতি মনো বঙ্গবারাঙ্গনাম॥”

অর্থাৎ — দেহে সূক্ষ্মবসন, ভুজবন্ধে সুবর্ণ অঙ্গদ (তাগা); গন্ধতৈলসিক্ত মসৃণ কেশদাম মাথার উপরে শিখণ্ড বা চূড়ার মত করে বাঁধা, তাতে আবার ফুলের মালা জড়ানো; কানে নবশশিকলার মত নির্মল তালপত্রের কর্ণাভরণ — বঙ্গবারাঙ্গনাদের এই বেশ কার না মন হরণ করে!

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

Historical General 17-March-2024 by east is rising