যেসব কথা প্রধান সমন্বয়ক উপদেষ্টার কাছে তুলে ধরা জরুরি

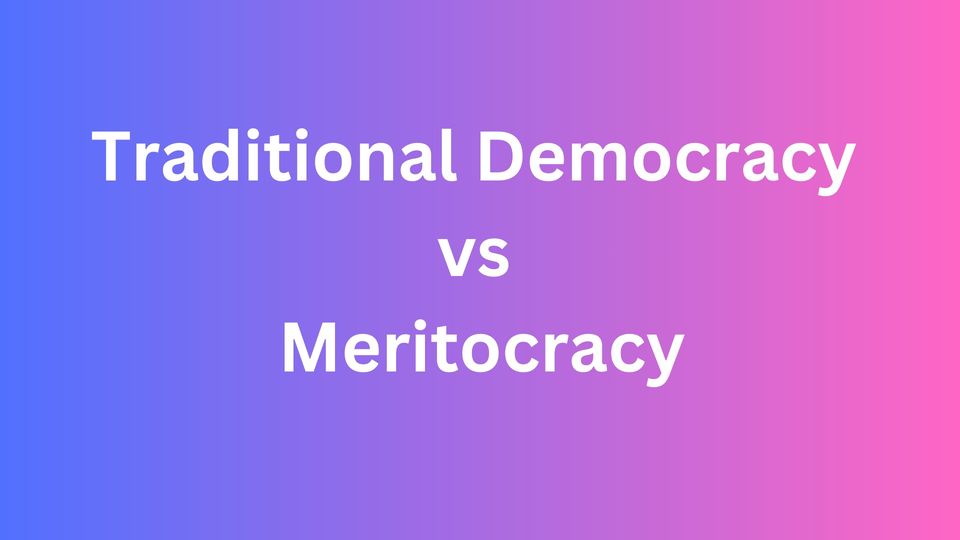

*** বাংলাদেশের ছাত্র জনতা বিপ্লবের অন্যতম ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে মেধার ভিত্তি অর্থাৎ Meritocracy. বাংলাদেশকে এই ন্যারেটিভের উপর থেকে বিচ্যুত হতে দেয়া যাবে না। বিএনপি বারবার প্রচার করছে ট্রেডিশনাল ডেমোক্রেসির বা গতানুগতিক গণতন্ত্রের কথা। গতানুগতিক গণতন্ত্রে মানুষ পুঁজির জোড়ে নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসীন হয়, পুঁজির জোরে চালিত ডেমোক্রেসির শেষ

রূপ হচ্ছে Oligarchy State যেখানে পয়সাওয়ালা কর্পোরেট, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ীরা রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। এখানে মেধার কোনো মূল্যায়ন হয় না। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে বাংলাদেশে আওয়ামী শাসন।

তাই বাংলাদেশে নির্বাচনের ক্রাইটেরিয়া হবে 'Meritocracy', নির্বাচন করতে হলে অবশ্যই তার Masters or Ph.D শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। টাকার জোরে সংসদে ঢুকতে দেয়া যাবে না।

*** পৃথিবীর বড় বড় বিপ্লবের পরই প্রতিবিপ্লবী শক্তি বিপ্লবী দেশকে পঙ্গু করতে নানানভাবে আক্রমণ করেছে। যেমন ফরাসি বিপ্লবের পর বিপ্লবী দেশ ফ্রান্সকে গ্রেট ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া, রাশিয়া আক্রমণ করেছিল। আবার রুশ বিপ্লবের পর জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া এবং অটোমান সাম্রাজ্য রুশকে আক্রমণ করে। ঠিক সেইভাবে বাংলাদেশে বিপ্লবের পর ভারতের সাথে আমাদের অলিখিত স্নায়ু যুদ্ধ শুরু হয়েছে। Water War সেটারই অংশ।

এই যুদ্ধে টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশের মেধা ভিত্তিক বিপ্লবের আন্তর্জাতিক গ্রহণ যোগ্যতা বাড়াতে হবে এবং এটিকে গ্লোবালি ছড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এটা তখই সম্ভব হবে যখন বাংলাদেশ মেধার ভিত্তিতে আন্দোলনকে ভারতীয়

1. Indian General Cast

2. Indian Educated Middle Class

3. Non Hindi Linguistica or 'Minority Nations'

এই তিন ক্যাটেগরির মানুষ পজিটিভলি নিবে। এই আন্দোলনকে দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে দিতে হবে।

*** তৃতীয়ত যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে বিএনপি জামাত এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সময় দিতে হবে। বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল, প্রশাসন এবং রাষ্ট্রীয় পদ গুলো থেকে ৫০ এর দশকের Baby Boomer Generation এবং আশির দশকের Millennial Generation জেনারেশকে Gen X & Gen Z দ্বারা রিপ্লেস করতে হবে।

সর্বোপরি রাষ্ট্রকে তরুণদের হাতে তুলে দিতে হবে, তিন মাথাওয়ালা বিজ্ঞরা তরুণদের কনসালটেন্ট বা পরামর্শদাতা হিসাবে থাকবেন।

আরেকটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রের তরুণদের চাকুরী মুখী না করে Entrepreneurial and Innovative হওয়ার দিকে ধাবিত করতে হবে। এজন্য রাষ্ট্রকে অবশ্যই তরুণদের জন্য পুঁজি এবং আইনগত সহায়তা সহজলভ্য করতে হবে। অন্তত ড. ইউনুস সবসময় তরুণদের Entrepreneurial হতে উৎসাহী করেছেন।

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

Theoretical General 22-August-2024 by east is risingপশ্চীমে গণতন্ত্রের আগমণ

পশ্চীম ইউরোপে গণতন্ত্র নিয়ে চর্চা শুরু হয় গ্রীক ও রোমান ইতিহাস পড়ার মধ্য দিয়ে। মধ্য পঞ্চদশ শতাব্দীতে কনস্টান্টিনোপল ওসমানীয় সাম্রাজ্যের হস্তগত হলে বহু গ্রীক জ্ঞানী ব্যক্তি ইতালি-তে পালিয়ে আসে। তাদের হাত ধরেই প্রাচীন গ্রীক ও রোমান জ্ঞান প্রথমে ইতালিতে এবং পরে গোটা পশ্চীম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। প্রাচীন গ্রীক ও রোম-এর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা শুরু করে পশ্চীম ইউরোপ তখন থেকেই।

পশ্চীমে মেধা অনুযায়ী প্রাপ্তি তত্ত্বের আগমণ

কর্ম যোগ্যতা বা মেধা অনুযায়ী প্রাপ্তি-র তত্ত্ব পশ্চীমিরা পায় মুসলিম দার্শনিকদের থেকে। ক্রুশেড যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর থেকেই ইউরোপ অনুসন্ধান করতে শুরু করে ক্রুশেড যুদ্ধে পরাজয়ের কারণগুলো। তারা মনে করে আরব তুর্কি কুরদ-দের জয়ের কারণ তাদের ইউরোপীয়দের তুলনায় অধিক জনসংখ্যা, বিজ্ঞান প্রযুক্তির ওপর আধিপত্য এবং কর্ম যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাপ্তি-র গুরুত্ব। ইবনে খাদলুন-এর মতো মুসলিম দার্শনিকদের থেকেই ইউরোপীয়রা পায় মূল্যের শ্রম তত্ত্ব (সমস্ত মূল্যের আদি উৎস হল শ্রম) বা লাফার কার্ভ (একটা নির্দিষ্ট স্তরের চেয়ে বেশি আয় কর বাড়ালে আয় কর জাত রাষ্ট্রীয় খাজনা কমে যায়)-এর মতো কর্ম যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাপ্তি-র গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভগুলো। এমনকি ভূমি সংস্কার সম্পর্কেও ইউরোপীয়রা জানতে পারে খলিফা ওমরের সপ্তম শতকে করা মিশরের ভূমি সংস্কার থেকে। যেখানে বিজয়ী আরবরা ভূস্বামীদের বড় বড় জোত কৃষকদের মালিকানাধীন করে দিয়ে মিশরের কৃষির উৎপাদনশীলতা অনেক বাড়িয়ে দেয়।

ছাপাখানা আবিস্কারের ফল

এছাড়া পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে আবিষ্কৃত ছাপাখানা বই কেনা ও পড়া অনেক সহজ করে দেয় ইউরোপ জুড়ে। তৎকালীন যুগে স্বাভাবিকভাবেই বাইবেল পড়া অনেক বেড়ে যায় এবং এর ফলে বাইবেল-এর স্বাধীন ব্যাখ্যা বৃদ্ধি পায় বিপুলভাবে। একদিকে লাতিন ভাষার বাইরে আঞ্চলিক ভাষায় বাইবেল লেখা ও পড়া বৃদ্ধি পায় আর অন্যদিকে ক্যাথোলিক চার্চ এর বাইবেল ব্যাখ্যার বাইরে গিয়ে বাইবেল ব্যাখ্যা শুরু হয়। ক্যাথোলিক চার্চকে অমান্য করে প্রটেস্টাণ্ট খৃষ্ট ধর্ম তৈরি হয়।

জাতি রাষ্ট্র ও পরম রাজতন্ত্র

এরকম সময় পশ্চীম ইউরোপের রাজারা ক্যাথোলিক পোপের কর্তৃত্ব অস্বীকার করার সুযোগ পায়। তারা একদিকে আঞ্চলিক ভাষাগুলোর প্রমিতকরণ শুরু করে এবং বহু আঞ্চলিক ভাষাকে এক সাহিত্যের ভাষায় পরিণত করে। আর অন্যদিকে প্রোটেস্টান্ট ধর্মকে সমর্থন করে। ক্যাথোলিক ধর্মাবলম্বী রাজারাও ভাষার প্রমিতকরণ ঘটায় এবং ক্যাথোলিক চার্চ এর দুর্বলতার সদব্যবহার করে। এর ফলে ইউরোপে দুটো বৈশিষ্ঠ তৈরি হয় ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের মধ্যে। একদিকে এক ভাষা ও এক ধর্মের জাতি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে আর অন্যদিকে ক্যাথোলিক চার্চ এর অনুমোদন ছাড়া বা অনুমোদনকে গুরুত্বহীন আনুষ্ঠানিক করে দিয়ে রাজারা স্বঅনুমোদিত পরম রাজতন্ত্র কায়েম করে। এর আগে যে ইউরোপের রাজাদের ক্যাথোলিক চার্চ এর কাছ থেকে অনুমোদন নিয়ে রাজা হতে হত তা আর রইলনা। এল জাতি রাষ্ট্র ও পরম রাজতন্ত্র।

ইংল্যাণ্ডের বিপ্লব

এই স্বঅনুমোদিত পরম রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় ইংল্যাণ্ডে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে। পার্লামেন্ট বা রাজসভাসদ-রা এই বিদ্রোহ পরিচালনা করে। জন লক (যাকে উদারবাদের জনক বলা হয়) তিনি এই সময় বোঝান যে রাষ্ট্র যে করের টাকায় চলে সেই কর যারা প্রদান করে তাদের অস্বীকার করে রাজা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেননা এমনকি রাজাও হতে পারেননা। আসলে এখানে মুসলিম দার্শনিকদের থেকে নেওয়া কর্ম যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাপ্তির তত্ত্বকে মেলানো হয় গ্রীক রোমানদের থেকে পাওয়া গণতন্ত্রের তত্ত্বকে। লক বলেন যে বেশি আয় করে সেই বেশি আয় কর দেয় এবং তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা উচিত রাষ্ট্র পরিচালনায়। অতএব সমাজের বড় বড় জমিদার ব্যবসায়ী ব্যঙ্কার সেনাপতি ও পাদ্রিদের ভূমিকা প্রধান হবে দেশ গঠনের ক্ষেত্রে। বলা বাহুল্য এর ফলে সমাজের সবচেয়ে ধনী অংশটা ক্ষমতা পায় দেশ পরিচালনায় এবং রাজা হয়ে যায় আনুষ্ঠানিক ও গুরুত্বহীন। ১৬৪২ সাল থেকে ১৬৮৯ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ চলে যা গৌরবময় বিপ্লব-এর মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

মার্কিন বিপ্লব

এর প্রায় ১০০ বছর পরে আরও দুটো বিপ্লব গণতন্ত্র ও কর্ম যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাপ্তির তত্ত্বকে আরও নিপুণভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিপ্লবের মূল বিষয় ছিল একটা বিশেষ ভৌগলিক অঞ্চলের মানুষ যদি চায় তারা দূরবর্তী রাষ্ট্রকে কর প্রদান করবেনা এবং স্বাধীন রাষ্ট্র নির্মাণ করে তাকেই কর প্রদান করবে এবং নিজেদের মতো করে সেই নতুন রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। কারণ সেই ভৌগলিক অঞ্চল থেকে যে আয় হচ্ছে তার ভাগ তারা দূরবর্তী রাষ্ট্রকে দিতে রাজি নয়। কারণ বদলে সেই দূরবর্তী রাষ্ট্রের থেকে কার্যকর কিছু পাচ্ছেনা। জাতীয়তাবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি স্থাপন করে মার্কিন বিপ্লব। এর মূল কথা হল কোন বিশেষ অঞ্চলের মানুষ একটা রাষ্ট্রে যদি বেশি আয় করে এবং সেই অঞ্চলের মানুষ যদি সংখ্যালঘু হয় তাহলে গণতন্ত্র-এর অর্থ হয়ে দাঁড়ায় সেই সংখ্যালঘু মানুষের আয়কে হরণ করে অন্যদের মধ্যে বন্টন করা। তাই সেই উচ্চ আয় সম্পন্ন অঞ্চলের মানুষের উচিত দূরবর্তী রাষ্ট্রকে অস্বীকার করে স্বাধীন রাষ্ট্র নির্মাণ করা। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন-এর দর্শন এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ফরাসী বিপ্লব

১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতাকে মধ্যবিত্ত অবধি ছড়িয়ে দেয়। ইংল্যাণ্ড-এর গৌরবময় বিপ্লবের থেকে শিক্ষা নিয়ে ফ্রান্স সহ ইউরোপের সমস্ত পরম রাজতন্ত্রগুলো বড় বড় সামন্ত ও পাদ্রীদের মন যুগিয়ে চলার চেষ্টা করতে থাকে যাতে ইংল্যাণ্ডের মতো বিদ্রোহ না হয়। কিন্তু এর ফলে দেখা যায় ফ্রান্স রাষ্ট্র-এ অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে মধ্যবিত্ত (ফরাসী ভাষায় যার অর্থ বুর্জোয়া) শ্রেণি (যেমন আইনজ্ঞ, চিকিৎসক, দোকানদার, ছোট সদ্য গজিয়ে ওঠা কারখানার মালিক, শিক্ষক্, ইত্যাদি) বেশি কর দিচ্ছে আর অন্যদিকে সেই করের টাকায় ভর্তুকি খাচ্ছে সামন্ত ও পাদ্রীরা। তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিদ্রোহ করে এবং যে সংবিধান বানায় তাতে ব্যক্তি মালিকানা থাকলেই ভোটাধিকার পাবে এবং ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার পাবে। এবং সামন্ত ও পাদ্রীদের ভর্তুকি বন্ধ করা হবে ও তাদের অতিরিক্ত প্রবর্তিত জমি কৃষকদের মালিকানাধীন করে দেবে। রুশো নামের দার্শনিক-এর তত্ত্ব এই রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ফরাসী বিপ্লবের ফল দেখে গোটা ইউরোপের সামন্ত শ্রেণি আতঙ্কিত হয় এবং ফরাসী বিপ্লবী সরকারকে উচ্ছ্বেদ করতে যুদ্ধ শুরু করে। সেই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ফরাসী সেনাবাহিনী শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তাদের নেতা নেপোলিয়ন যুদ্ধ জিতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নেপোলিয়ন বোঝেন গণতন্ত্রে বহু মুনির বহু মত আর তাই রাষ্ট্র পরিচালনা হয়ে যাচ্ছে দুর্বিষহ। নেপোলিয়ন নিজেকে রাজা ঘোষণা করেন কিন্তু কর্ম যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাপ্তির তত্ত্বকে আরও গভীরভাবে প্রয়োগ করেন। যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরী ও প্রমোশনের সুযোগ, ভূমি সংস্কার, ইত্যাদি সুচারুভাবে নেপোলিয়ন প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮১৫ সালে নেপোলিয়নের যুদ্ধে হার হলে ফ্রান্স-এ আবার পরম রাজতন্ত্র কায়েম হয় কিন্তু কর্ম যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাপ্তি-কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেনে নেয়।

ফরাসী বিপ্লবের অসম্পূর্ণতা

দেখা যাচ্ছে ইংল্যান্ডের বিপ্লব যেখানে রাজার জায়গায় সমাজের ধনীতম অংশটির প্রতিনিধি সরকার নিয়ে আনে, মার্কিন বিপ্লব সেখানে স্বাধীন রাষ্ট্র নির্মাণে গুরুত্ব দেয় আর ফরাসী বিপ্লব সমাজের ধনীতম অংশের জায়গায় শুধু মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি সরকার চালু করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং ধনীতম অংশের নানা সুবিধে ও মালিকানা কেড়ে নেয়। তবে সমাজের দরিদ্রতম মানুষের শ্রম ও অধিকারকে আদৌ প্রতিষ্ঠিত করেনি এই তিন বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লবের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নারীর ভোটদানের বা ভোটে দাঁড়াবার অধিকার অস্বীকার করা হয়। নেপোলিয়ন বলে নারী পড়াশুনো করবে ভাল মা হওয়ার জন্যে অর্থাৎ নারী ঘরনী, নারী আয় কর দেয়না আর তাই নারীর ভোটদানের বা ভোটে দাঁড়াবার অধিকার নেই। অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানাহীন সকল প্রাপ্তবয়স্ক দরিদ্র পুরুষ ও সকল প্রাপ্তবয়স্ক নারী ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিতই থেকে যায় এই ফরাসী বিপ্লবের পরেও।

ফ্রান্সে সাময়িকভাবে পরম রাজতন্ত্র জয়ী হলেও মধ্যবিত্তের বিদ্রোহে গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের ভয়ে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট ১৮৩২ শালের জন প্রতিনিধি আইন-এ জানায় যে ১০ পাউণ্ড বা তার বেশি আয় কর দিলেই যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ভোট দেওয়ার ও ভোটে দাঁড়াবার অধিকার থাকবে।এর ফলে তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের ১৫% প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ভোটাধিকার পায়। বলা বাহুল্য গৌরবময় বিপ্লবের ফলে উচ্চবিত্ত নারীদের যে ভোটাধিকার ছিল তা কেড়ে নেওয়া হয় এই আইনে।

ব্যক্তিমালিকানাহীন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, শ্বেতাঙ্গিনী নারী ও অশ্বেতাঙ্গ মানুষের জন্য নয় বুর্জোয়া বিপ্লব

পশ্চীমা নারীর প্রতি এই আচরণের একটা কারণ ছিল "শ্বেতাঙ্গ পুরুষের দায়ভার" তত্ত্ব। এই তত্ত্ব মতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি শ্বেতাঙ্গদের গোটা দুনিয়া জুড়ে আধুনিকতার আলো জ্বালতে হবে এবং অশ্বেতাঙ্গ অসভ্য জাতিদের সভ্য করতে হবে। আর তাই শ্বেতাঙ্গ জাতির উৎপাদন ঠিকঠাক রাখতে শ্বেতাঙ্গিনী নারীদের বেশি বেশি করে সন্তানের জন্ম দিতে হবে। বলা বাহুল্য ১৭৭০ থেকে ১৮৭০ এর মধ্যে শ্বেতাঙ্গ জাতির জনসঙ্খা বাড়ে ৬ গুণ এবং তারা ইউরোপের বাইরে আমেরিকা ও ওসেনিয়া মহাদেশে সংখ্যাগুরু হয়ে যায় আর আফ্রিকা ও এশিয়াতেও ছড়িয়ে পড়ে অশ্বেতাঙ্গদের শাসন করতে। অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানাহীন দরিদ্র শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, শ্বেতাঙ্গিনী নারী ছাড়াও অশ্বেতাঙ্গ মানুষের জন্য কোনও অধিকারের কথা বলেনি ফরাসী বিপ্লব বা মার্কিন অথবা ইংল্যাণ্ডের বিপ্লব।

পশ্চীমের সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণির উত্থান

ইতিমধ্যে শিল্প বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে পশ্চীম ইউরোপ ও আমেরিকা জুড়ে। ফলে কল কারখানার গুরুত্ব বেড়ে যায় আর তার সাথে বাড়ে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণির গুরুত্ব। সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণি এত আয় করে না যে আয় কর দেবে। কিন্তু তাদের সম্মিলিত শ্রমই উৎপাদন ব্যবস্থা সচল রাখে। মধ্যবিত্ত ও ধনী শ্রেণি সেই উৎপাদন বিক্রি করেই আয় কর দিতে পারে রাষ্ট্রকে। আর তা বুঝিয়ে দিতে পারত সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণি হরতাল (কারখানায় কাজ বন্ধ করে দিয়ে) করে। কার্ল মার্ক্স এই সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তার উদ্বৃত্ত শ্রম তত্ত্ব দিয়ে যা বলে শ্রমিক শ্রেণির শ্রমই হল সকল শ্রম ও মূল্যের উৎস। এর ফলে ১৮৫৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ১৮৬৭ সালে ব্রিটেনে সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্টিত হয়। নারী ও অপশ্চীমারা তখনও কোনও অধিকার পায়নি। মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষেরাও নামেই ভোটাধিকার পায়, নানা ছল ছাতুরি করে তাদের অধিকার প্রয়োগে বাঁধা দেওয়া হতো বারবার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদি বাসিন্দা রেড ইন্ডিয়ানদেরও সবচেয়ে বেশি হত্যা করা হয় ১৮৫৬ সালের পরেই।

১৮৭০ সালের পরের নতুন সমীকরণঃ অপশ্চীমা বিশ্ব ও নারীর উত্থান

১৮৭০ সাল থেকে বিপুল পরিবর্তন শুরু হয়। ছোট শিল্পপতিদের বৃহৎ শিল্পপতিরা প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেয়। ফলে ছোট শিল্পপতিরা শ্রমশক্তি বিক্রয়কারী শ্রমিকশ্রেণিতে পরিণত হয়। এবং মধ্যবিত্ত কারখানার মালিকের জায়গায় আসে উচ্চবিত্ত কারখানার মালিকেরা। ফলে উচ্চবিত্ত জমিদার ব্যাঙ্কার-দের সাথে এক শ্রেণিভুক্ত হয় শিল্পপতিরা। অনেক জীবন দায়ী ঔষধ আবিস্কারের ফলে ও চিকিৎসাবিজ্ঞান-এর উন্নতির ফলে মৃত্যু হার কমতে শুরু করে। আবার একজন শিশুকে দক্ষ শ্রমিক বানানোর কাজে বিপুল খরচ বলে শিশু লালন পালন করা খরচ সাপেক্ষ হয়ে ওঠে। এই দুই-এর ফল দাঁড়ায় কম সন্তান নেওয়ার ঝোঁক বাড়ে সমাজে। এবং নারী সুযোগ পায় বাইরে গিয়ে আয় করার। অন্যদিকে জাপান বাদে সমস্ত অপশ্চীমা দেশই পশ্চিমের বিভিন্ন দেশের উপনিবেশ বা আধা উপনিবেশে পরিণত হয়। এই সমস্ত অঞ্চলের সস্তা শ্রম ও খনিজ ও কৃষি সম্পদের জন্য পশ্চীমারা সেখানেও কারখানা ও বিদ্যালয় গড়ে তোলে। এর ফলে অপশ্চীমা দেশগুলোতেও স্বাধীন রাষ্ট্র, ভোটাধিকার, শ্রমের মূল্য ধারণাগুলো শক্তিশালী হতে থাকে।

রুশ বিপ্লব

১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের মধ্যেই ঘটে যায় আরেকটা বড় বিপ্লব, রুশ বিপ্লব। রুশ বিপ্লবের নেতা লেনিন তুলে ধরেন যে পশ্চীমে ১৮৭০ থেকে যে বহু দলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা উচ্চবিত্ত শ্রেণির হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। ভোট দানের অধিকার সকল শ্রেণির পুরুষের থাকলেও কার্যকর ভাবে ভোটে দাঁড়াবার ক্ষমতা কেবল উচ্চবিত্ত শ্রেণিরই আছে। যারা উচ্চবিত্ত নয় তাদেরও উচ্চবিত্তদের থেকে পয়সা নিয়েই ভোটে দাঁড়াতে হবে এবং তাদের কথা শুনেই চলতে হবে। তাই সাধারণ জনতার হাতে ক্ষমতা রাখতে গেলে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমজীবী মানুষকে তার কারখানা ও খামারে উৎপাদনের স্থানে গণতন্ত্র নিয়ে আসতে হবে। শ্রমিকেরা কৃষকেরা ছাত্ররা ভোট দিয়ে তাদের কারখানার খামারের বিদ্যালয়ের নেতা নির্ণয় করবে। এবং সেই নেতারা আবার উচ্চতর কমিটির নেতাদের নির্বাচন করবে আর এভাবেই ধাপে ধাপে উচ্চতম পলিট ব্যুরোর নেতৃত্ব নির্বাচিত হবে। এছাড়াও রুশ বিপ্লব প্রথম প্রাপ্তবয়স্ক নারীকে ভোটাধিকার ও অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকার দেয়। এমনকি দ্রুত শিল্পায়ণের জন্যে সোভিয়েত সরকার নারীকে শ্রম বাজারে নিয়ে আসে পুরোপুরিভাবে। এছাড়াও সোভিয়েত সরকার অপশ্চীমা দেশগুলোতে স্বাধীনতা ও শিল্পায়ণের প্রসার ঘটানোর ঘোষণা করে।

সোভিয়েত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-এ জয়ী হয় এবং প্রমাণ করে তার দ্রুত শিল্পায়ণ কর্মসূচীর কার্যকারিতা। ফলে পশ্চীমা দেশগুলোও নারীকে শ্রম বাজারে নিয়ে আসতে শুরু করে। আবার অপশ্চীমা দেশগুলোতে পশ্চীমা উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াই ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৪ সালে হেনরি কিসিঞ্জার ভিয়েতনাম যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরে ঘোষণা দেয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপনিবেশবাদ সমর্থন করবেনা। বলা যায় নারী ও অপশ্চীমা মানুষও সমস্ত অধিকার পায় সোভিয়েত বিপ্লবের ফলেই।

রুশ বিপ্লবের অসম্পূর্ণতা

কিন্তু লেনিনের দেওয়া রাজনৈতিক অধিকারের তত্ত্ব ক্রমেই সমস্যার সম্মুখীন হয়। উৎপাদন কেন্দ্র থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে নেতা বাছাই করে উচ্চতর কমিটি হয়ে উচ্চতম পলিটব্যুরোর নেতা বাছাই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হত উলটো। উচ্চতর কমিটির নেতা নীম্নতর কমিটিতে কে নির্বাচনে দাঁড়াবে তা ঠিক করে দিত। ফলে উচ্চতর কমিটির নেতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে নীম্নতর কমিটির নেতা হওয়ার প্রবণতা প্রকট হয়। বহু দলীয় গণতন্ত্র যেমন উচ্চবিত্তদের কুক্ষিগত হয়, লেনিনের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতায় তেমনই আনুগত্যের ওপর নির্ভর করা অযোগ্য নেত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। তার ওপর বলা যায় বহু দলীয় গণতন্ত্রে বহু দল থাকায় ক্ষমতার একটা বিকেন্দ্রীকরণ হয় যার সম্ভাবনা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতায় হয়না এক দলীয় হওয়ায়।

চী্ন-এ এক দলীয় মেধাতন্ত্র-এর উত্থান

১৯৭৯ সালে চীনে ও ইরানে এই সমস্যার সমাধান খোঁজা হয়। চীনে দেং শিয়াও ফিং চীনের কনফিউসিয়ান পরম্পরা মেনে মেধা ভিত্তিক নেতা নিয়োগ শুরু করে। অর্থাৎ গাওকাও (বিশ্ব বিদ্যালয় প্রবেশের পরিক্ষা) ও গুওকাও (সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা) দিয়ে পাশ করা লোকেদেরই কেবল নীম্নতম কমিটিতে নিয়োগ করা যাবে। এবং ধাপে ধাপে সেই নেতাদের মেধা ও দক্ষতা দেখে উচ্চতর কমিটিতে নিয়োগ করা হবে। এইভাবে চীন একদিকে উচ্চবিত্তদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনা কুক্ষিগত হওয়া থেকে মুক্তি পায় আর অন্যদিকে আনুগত্য ভিত্তিক অযোগ্য ব্যক্তিদের হাত থেকেও রেহাই পায়। ফলে চীন পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুত শিল্পায়ণ ঘটায় এবং মাত্র ৪০ বছরে বিশ্ব উৎপাদনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় যা পশ্চীমের বিশ্ব অর্থনীতিতে যে আধিপত্য ছিল তা ভেঙ্গে দেয়।

ইরানে বহুদলীয় গণতন্ত্র ও মেধাতন্ত্রের মধ্যে মেলবন্ধনের প্রচেষ্টা

ইরানে ইসলামী বিপ্লব এই সমস্যার সমাধান খুঁজতে ইস্লামী পরম্পরায় কোরান হাদিসের শাসনের সাথে আধুনিক মেধা ও বহু দলীয় গণতন্ত্রের মেলবন্ধন ঘটায়। একদিকে শাসনে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থাকবে কোরান হাদিস বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিরা আর অন্যদিকে থাকবে মানুষের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। কিন্তু জন প্রতিনিধি হতে গেলে মাস্টার্স হওয়া বাধ্যতামূলক। তেমনই মন্ত্রী হতে গেলে পিএইচডি হওয়া বাধ্যতামূলক।

২০২১ সালে আফঘানিস্তানে ইসলামী বিপ্লবী তালিবান সরকার কেবল কোরান হাদিস বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদেরই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেয়।

অতএব বলাই যায় আজকের পৃথিবীতে দুই রকমের ধারা বর্তমান। একদিকে পশ্চীমা বিশ্ব-এর বহুদলীয় গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্রের ধারা আর অন্যদিকে চীন-এর মেধাতন্ত্র (meritocracy) বনাম উচ্চবিত্ততন্ত্রের (oligarchy) ধারা। ইরান এই ক্ষেত্রে বলা যায় এই দুই ধারার একটা মেলবন্ধন ঘটানোর প্রচেষ্টা। এবার বাংলাদেশ-এর মহান বিপ্লবী ছাত্র জনতাকে ভাবতে হবে তারা কোন পথে যাবে।

বাংলাদেশেও হোক বহুদলীয় গণতন্ত্র ও মেধাতন্ত্রের সমন্বয়

বাংলাদেশের ২০২৪ বিপ্লবের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল মেধা ভিত্তিক সরকারী কর্মচারী নিয়োগ। আবার এক দলীয় অপশাসনের বিরুদ্ধে বহু দলীয় গণতন্ত্রও ছিল লক্ষ্য। তেমনই ছিল ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদকে রুখে দেওয়ার অঙ্গীকার। মনে রাখা দরকার বহু দলীয় গণতন্ত্র সর্বত্র উচ্চবিত্ততন্ত্র কায়েম করে কিন্তু তার মধ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ থাকে বহু দল আছে বলে। তেমনই চীনের মেধাতন্ত্রে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটে কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা করে অত্যন্ত মেধাবী ব্যক্তিরা যার ফলে সমাজ এগোয় দ্রুত। ইরানের মতো বাংলাদেশকেও এই দুই-এর মেলবন্ধন ঘটাতে হবে যাতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণও থাকে আবার মেধাবী ব্যক্তিরাই রাষ্ট্র পরিচালনা করে। নির্বাচনে দাঁড়াতে নির্দিষ্ট মেধা থাকা বাধ্যমূলক করে বহু দলীয় কাঠামো বজায় রাখা যেতে পারে। অর্থাৎ সমস্ত দলকেই নির্বাচনে দাঁড় করাতে হবে এমন লোকেদের যাদের সরকারীভাবে বেঁধে দেওয়া মানের মেধা আছে। সে কোনো নির্দিষ্ট পরীক্ষা পাশ করাও হতে পারে আবার মাস্টার্স বা পিএইচডি-ও হতে পারে।

Author: Saikat Bhattacharya

Theoretical General 22-August-2024 by east is rising