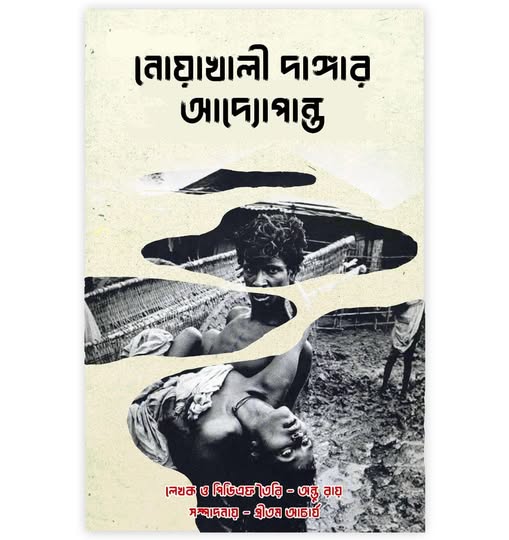

আজ লক্ষ্মী পূজা ১৯৪৬ সালে এই দিনে নোয়াখালী বুকে শুরু হয় এক নির্মম হত্যাকাণ্ড।

বিভিন্ন আর্টিকেল ও কিছু বই থেকে এই হত্যাকাণ্ড নিযয়ে একটি ছোট্ট সংস্করণ তৈরি করেছি এই সংস্করণ থেকে এই ঘটনাটির কিছু হত্যাযজ্ঞ ও গান্ধী ষজির স্বেচ্ছাচারিতা অংশটি তুলে ধরছি।

নােয়াখালির দাঙ্গায় চিত্ত দত্তরায়ের আত্মাহুতি :

শায়েস্তানগরের চিত্ত দত্তরায়ের বাড়ি কয়েক হাজার মুসলমানের দ্বারা আক্রান্ত হলে তিনি তাঁর বৃদ্ধ মা ও সন্তানদের নিজের বন্দুকের গুলিতে হত্যা করে নিজেও গুলিতে আত্মহত্যা করেন। গুলি না থাকায় তার স্ত্রী ও একটি শিশু সন্তান রক্ষা পায়।

সুরেন্দ্র কুমার বোসের বাড়ি আক্রমন :

“এমনই একটি দল স্থানীয় জমিদার সুরেন্দ্র কুমার বোসের বাড়ি আক্রমণ করে। তাঁকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এরপর জনতা সুরেন্দ্রবাবুর কাছারি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেই সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে পালিয়ে আসা অনেক হিন্দুনারী ও শিশু ঐ কাছারি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের অনেকেই আগুনে জ্যান্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়। যারা কোনোক্রমে এই জতুগৃহ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল, তাদেরও কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

রাজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ি আক্রমন-

“অপর একটি দল নোয়াখালির District Bar-এর সভাপতি রাজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ি (করপাড়া গ্রাম) আক্রমণ করে। কিন্তু সেখানে স্থানীয় হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করলে দাঙ্গাকারীরা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। বাধা পেয়ে ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং আশেপাশের হিন্দুগ্রামগুলিতে আক্রমণ চালায়। হিন্দুদের দেবস্থানগুলির পবিত্রতা নষ্ট করে। ইতিমধ্যে রাজেন্দ্রলাল রায় বেগমগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ জানান এবং দ্রুত পুলিশী নিরাপত্তা দাবী করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রশাসনিক কোন সাহায্যই তিনি পাননি।”

“পরদিন সকাল আটটায় এক বিরাট জনতা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ি আক্রমণ করে। কিন্তু রাজেন্দ্রবাবু গুলি চালিয়ে আক্রমণকারীদের হটিয়ে দেন। এভাবে পর পর তিনবার দাঙ্গাকারীরা পিছু হটে যেতে বাধ্য চতুর্থব ↑ সফল হয়। মুসলীম লীগের প্রাক্তন এম. এল. এ. গোলাম সরোয়ারের নির্দেশে আক্রমণকারীরা প্রথমেই রাজেন্দ্রলাল রায়কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এরপর তাঁর পরিবারের সবাইকে এবং সবশেষে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের হত্যা করা হয়। ***

(৫০) Amrita Bazar Patrika. 22-10-46

রাজেন্দ্রলাল রায়ের কাটা মাথা একটি রূপার থালায় সাজিয়ে গোলাম সরোয়ারকে উপহার দেওয়া হয়। গোলাম সরোয়ারের নির্দেশে তাঁরই দুই সেনাপতি রাজেন্দ্রলাল রায়ের দুই সুন্দরী মেয়েকে বিজয়ের পুরস্কার হিসাবে গ্রহণ করে।”

রাজেন্দ্রলাল রায় বা সুরেন্দ্র কুমার বোসকে এভাবে হত্যা করার পিছনে মুসলীম লীগ নেতাদের যে পরিকল্পনা ছিল তা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন

রাজেন্দ্রবাবুর ছোট ভাই অধ্যাপক এম. এল. রায়। ইনি কলকাতার একটি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। তিনি জানিয়েছিলেন,

“মুসলমানরা সমস্ত নোয়াখালিকেই ইসলামে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিল। তাই ওরা বেছে বেছে এমন লোকদেরই প্রথম আক্রমণ করেছিল যাঁরা ওদের বাধা দিতে পারতেন। আমাদের পরিবারের সকলের মৃত্যুর এটাই একমাত্র কারণ।

কিন্তু এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের ভূমিকা ছিল রহস্যজনকভাবে নির্লিপ্ত। পুলিশ কখনোই আক্রান্ত মানুষকে রক্ষা করতে যায়নি, বরং তাদের ‘রক্ষাকর্তা’র ভূমিকা পালন করতে অস্বীকার করেছিল।

সুভাষচন্দ্র বোসের দাদা শরৎচন্দ্র বোস নোয়াখালি ঘুরে সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন,

"No Police help was given to the persons and families attacked though timely appeals for help were made."**

গােপাইবাগের দাসদের বাড়ি :

কয়েক হাজার মুসলমান এই বাড়ি আক্রমণ করে ১৯ জন পুরুষকে নির্মভাবে হত্যা করে। অর্ধমৃত পুরুষদের দেহে আগুন ধরিয়ে দেয়। মহিলাদের ওপর চলে পাশবিক অত্যাচার।

গান্ধীর স্বেচ্ছাচারিতা

নোয়াখালিতে হিন্দুদের এই মুসলমান বর্বরতা থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য গান্ধীজীকে আবেদন জানানো হল। কিন্তু মহাত্মা নোয়াখালি আসতে সম্মত হলেন না। কারণ নোয়াখালি গিয়ে তাঁর 'কর্তব্য' কী হবে 'ঈশ্বর' তাঁকে নির্দেশ দেননি। তাই দাঙ্গ ।পীড়িত মানবাত্মার প্রতি সমবেদনা এবং দুঃখ জানিয়েই তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করলেন।

দিল্লীতে বসে গান্ধীজী যে বিবৃতিটি দিয়েছিলেন তা এখানে তুলে দেওয়া হল : "Ever since I have heard the news of Noakhali, indeed, ever since the blood bath in Calcutta, I have been wandering what my duty is God shall show me the way."**

গান্ধীজী নোয়াখালির হিন্দুদের মুসলমান অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার এক অসাধারণ 'অহিংস' পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। তিনি হিন্দুদের আহ্বান জানালেন “তারা যেন কখনোই অহসায়ভাবে মৃত্যু বরণ না করে। বরং, তাদের উচিত একটিও শব্দ না করে হত্যাকারীর তরোবারির দিকে মাথা এগিয়ে দেওয়া। তাহলেই দাঙ্গা থেমে যাবে।” ধর্ষিতা বা অপহৃতা মেয়েদের কাছে গান্ধীজী আহ্বান জানালেন, তারা যেন তাদের অত্যাচারীদের বাধা না দেয়। কারণ, “মেয়েদের জানা উচিত কিভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সুতরাং খুব সাহসের সঙ্গে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে এবং এর জন্য একটুও শোক করা উচিত নয়। কেবলমাত্র তাহলেই তাদের উপর এই অত্যাচার (ধর্ষণ ও অপহরণ) বন্ধ হবে।" (women must know how to die... women (should) face death bravely and without a murmur. Then only would the terrible killing now going on, stop)**

গান্ধীজীর অহিংসার এই উদ্ভট ব্যাখ্যার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন কংগ্রেস সভাপতি আচাৰ্য্য কৃপালনী। তিনি তখন নোয়াখালির দাঙ্গা কবলিত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করছিলেন। তিনি আহ্বান জানালেন, “গত কয়েকদিন ধরে আমি যা দেখেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে শুধু এইটুকুই বলতে পারি, কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকার কিছু করুক বা না করুক, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙ্গালীর (হিন্দু) আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।” (from what I have seen and heard the day before and yesterday. I am clearly of the opinion that whatever the Government's, provincial or central, may or may not do, every Bengali, male or female, has to defend himself or herself.)**

আচার্য্য কৃপালনী আরও বললেন, “আমি যদিও সম্পূর্ণ অহিংসার বিশ্বাসী, তা সত্ত্বেও রাজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতি আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। প্রত্যেক বাঙালীর সামনে আমি রাজেন্দ্রলাল রায় এবং তাঁর পরিবারের কথা উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরতে চাই যাঁরা দুদিন ধরে লড়াই করে আক্রমণকারী উন্মত্ত জনতাকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। ১

রেফারেন্স

Kripalani: Gandhi-His Life and Thought.

বিনয়ভূষণ ঘোষ : দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও বাঙালী

V. V Nagarkar-Genesis

Amrita Bazar Patrika.(1946)

The Statesman (1946)

Pirzada Foundation of Pakistan

R. C. Majumdar: History of the Freedom Movement. Vol-3

Mcinery Papers. 1976

G. D. Khosla: Stern Reckoning: A Survey of the Events before and following the Partition of India

Bengal Press Advisory Committee Report, 1946 (Oct.)

V. P. Menon Transfer of Power

মূল বই - নোয়াখালী নোয়াখালী

Read MoreAuthor: Animesh Datta MallaBarman

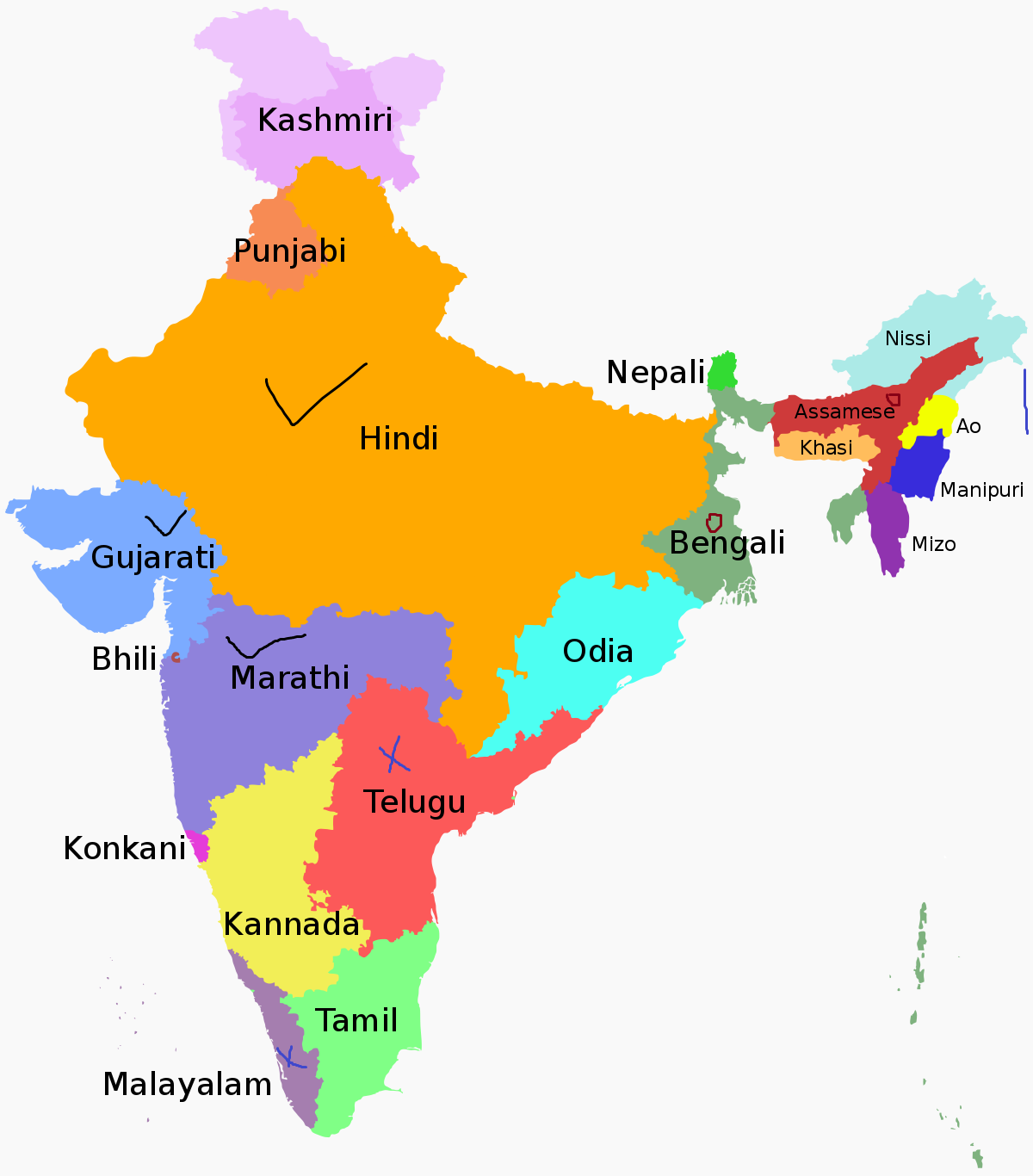

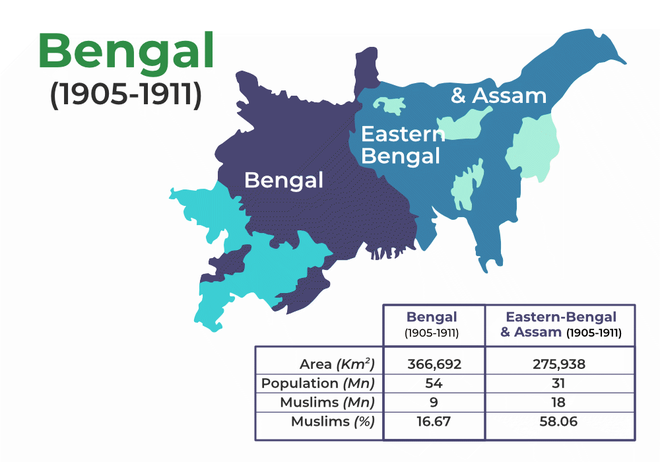

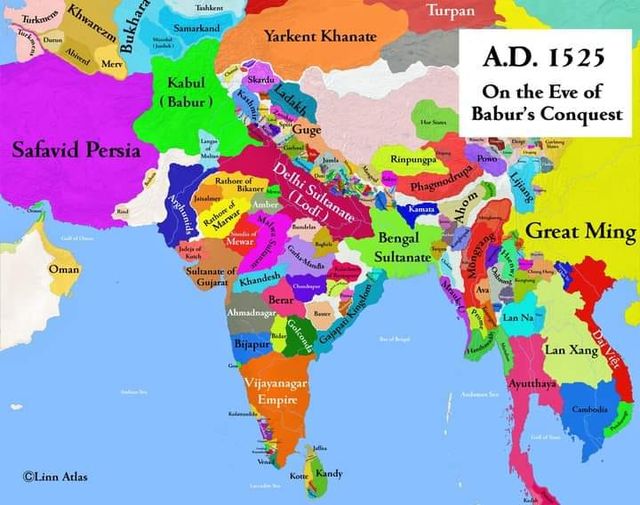

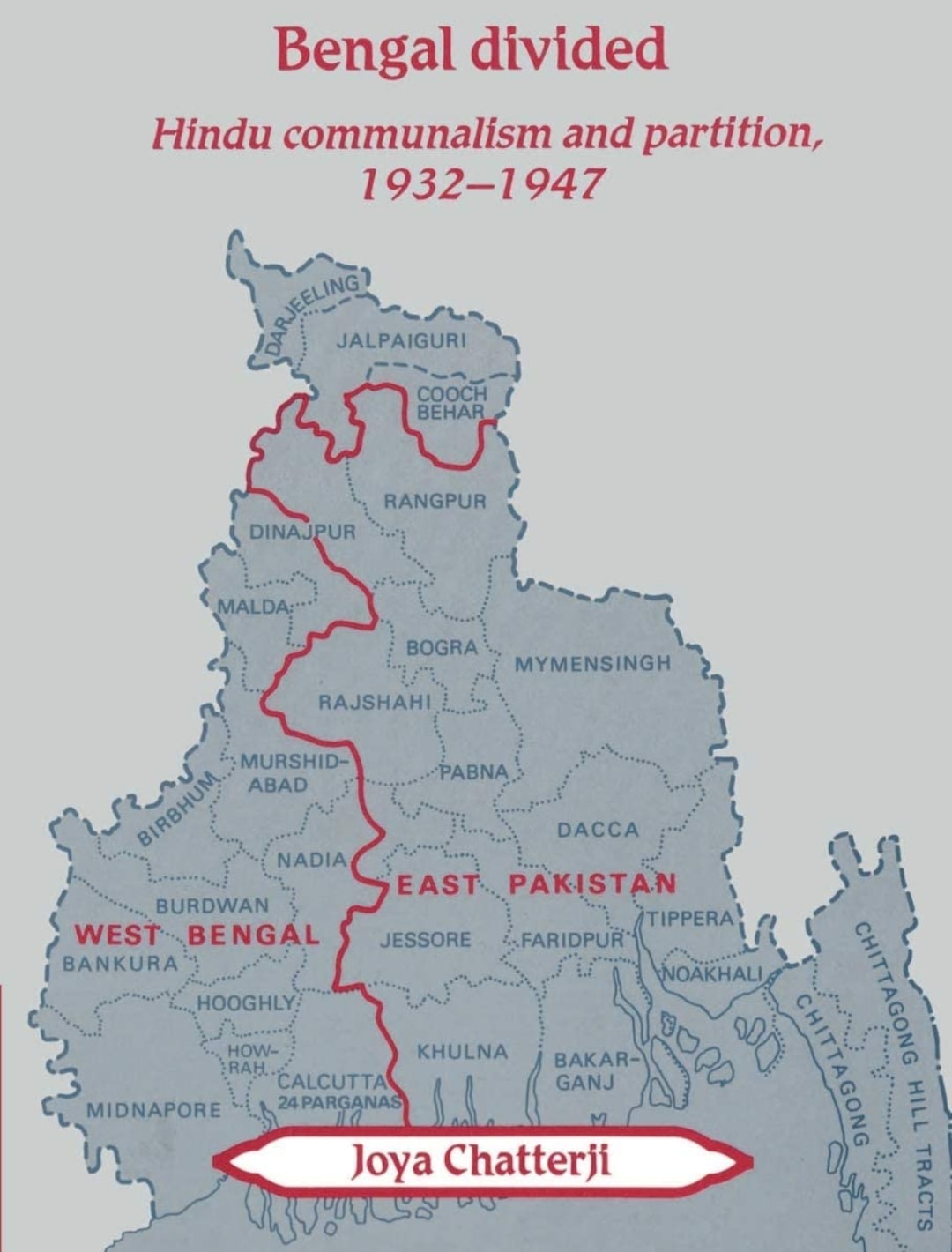

Historical Hindu 30-March-2025 by east is rising১৯৪৬-৪৭ এর বেঙ্গল division কে বাঙ্গালী হিন্দুদের একটা বড় অংশ একটা সাফল্য মনে করে। Hard কমিউনিস্ট বাঙালি হিন্দুকেও দেখেছি, পশ্চিমবঙ্গের আলাদা হয়ে যাওয়াকে একটা achievement ভাবতে। কিন্তু, আদৌ কি তাই?

উত্তর দেওয়ার সময় এসেছে।

প্রথমেই একটা Crystal Clarity রাখা দরকার - সেটা হল পশ্চিম পা কিস্তান ও পূর্ব পা কিস্তান এক নয়।

১. বর্তমান পা কিস্তানের পশ্চিমে ইরান, উত্তর আফ গানিস্তান অর্থাৎ, বর্তমান পা কিস্তানের ৩ দিকের ২ দিকই ই সলাম ধর্মাবলম্বী দেশ দ্বারা আবৃত। কিন্তু, পূর্ব পা কিস্তান বা, বর্তমান বাং লাদেশের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব ভাগ এবং, যেকোনওদিকে সুদূর সীমান্ত অব্দিও কোনো ই সলাম ধর্মাবলম্বী দেশ অনুপস্থিত। এটা একটা গভীর demographic difference

২. অবিভক্ত বাংলায় হিন্দুরা কোনোভাবেই Minority ছিলনা। ৪৮-৫২ এর Ratio তে, ৪৮ যাদের সংখ্যা তাদেরকে কোনোভাবেই Minority বলা চলেনা।

৩. ১৯৪০ এর দশকে বাংলাভাষী মুস লমানদের হাতে মোটের ওপর অর্থ ছিলনা। তাদের অনেকেই স্বচ্ছল ছিল কিন্তু, উচ্চবিত্ত ছিলনা কেউই। আর্থিকভাবে হিন্দু উচ্চবর্ণের ধারকাছ এও কেউ ছিলনা তারা। শিক্ষায় ও আন্তর্জাতিক Connections একেবারেই ছিলনা তাদের।

৪. ব্রিটিশ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক শক্তির সাথে বাঙালি হিন্দু UC দের সম্পর্ক Way better ছিল যেকোনো মুসম্মান নেতার থেকে।

এগুলো ছিল হিন্দুদের বা, হিন্দু UC দের কিছু sharp edge! তাহলে, এগুলোকে কিভাবে ব্যবহার করা যেত?

১. বাংলায় উগ্র বাংলাবাদ এর প্রচার, এবং বাংলায় বসবাসকারী পাঠান, ইরানি, পাঞ্জাবি মুস দের eliminate করা।

২. হিন্দুস্থানী UC হিন্দুর বাংলায় প্রয়োজন না থাকলেও, খুব সহজেই হিন্দুস্থানী Non UC হিন্দু এবং, কিছুক্ষেত্রে NE এর লোকদের বাংলায় ঢুকিয়ে ২০-২৫ বছরের মধ্যেই অখণ্ড বাংলায় হিন্দু পপুলেশন ৬০% আশেপাশে করে নেওয়া যেত।

৩. এই পুরো process টাকে continue করানোর জন্য রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক যে Connections প্রয়োজন সেটা হিন্দুদের বা, হিন্দু UC দের ছিল।

৪. হিন্দু UC দের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গে যে Movement টা হচ্ছিল, সেটা অনেকটাই ১৯৮০ এর দশকেই বিহার UP তে যাদব, বা রাজস্থান হরিয়ানাতে জাঠ দের উত্থানের সমতুল্য। দুটোই জমিদার শ্রেনীকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে জোতদার (Mid Caste) শ্রেনীর ক্ষমতা দখলের কাহিনী। হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে মূলত Middle Caste জোতদার সম্প্রদায় বিদ্রোহ করেছিল, যারা পূর্বে ই সলাম নিয়েছিল।

এটার একমাত্র এবং, "রামবান" Counter হল, Communism। পূর্ববঙ্গের হিন্দু জমিদার শ্রেণী যদি স্বেচ্ছায় জমিদারি ছেড়ে দিয়ে Communist Movement এ নিজেদের সঁপে দিয়ে, জোতদার মধ্যবর্ণ এর সাথে ভূমিহীন কৃষকদের সফল সংঘর্ষ তৈরি করতে সক্ষম হত তাহলে, তারা বাংলার ক্ষমতা Clean sweep করতো আবার আরেকবার।

**এমনিতেও ব্রিটিশ আমলে যখন ব্যবসার ভিত্তিতে জমিদারি নিলামী শুরু হয়, সেই তখন থেকেই জমিদারির রাজনৈতিক প্রভাব হ্রাস পায়।

৫. এখনও অব্দি, চার নম্বরে বলা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কেবল ও কেবলমাত্র সম্ভব ছিল যদি ভূমিহীন সমাজ এই কাজে হিন্দু উচ্চবর্ণকে সহায়তা করতো। ভূমিহীন সমাজ অর্থাৎ, নমশূদ্র, পো দ আদি সমাজ। ভূমিহীন হিন্দু সমাজ ও ভূমিহীন মুসলমান সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি Ground Zero তে ভূমি অধিকার করে থাকা কৃষক সমাজ (যারা ধর্মে মুলমান পূর্ববঙ্গে, ও হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে) এর বিরুদ্ধে গণআন্দোলন করতো উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে, তাহলে ইতিহাস অন্যরকম হতো। কিন্তু, এর জন্য দরকার হতো, যোগেন মন্ডলদের সাহায্য, যা পাওয়া যায়নি।

৬. Communist রাষ্ট্র একমাত্র Communism বাদে অন্য কোনো কিছুর সামনে মাথানত করেনা। Hinduism এমনিতেও communist রাষ্ট্রকে challenge করার জায়গায় নেই, কিন্তু ইস ,লামপন্থী faction যদি এহেন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যেত, সেক্ষেত্রে Communist রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে বাধ্য থাকতো। USSR বা, Communist China এর সমান শ্রেনীর action সেক্ষেত্রে হত। অর্থাৎ, হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ সুরক্ষা Communist রাষ্ট্রেই হত।

Conclusion - উপরিউক্ত তত্ত্ব পুরোটাই একটা Realizable Plausibilistic Theory। যা করলেও করা যেত।

তবে, এই নিয়ে কোনো সংশয় নেই, বর্তমান বাংলাদেশ আজকের পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বহুগুণ এগিয়ে গেছে প্রায় সমস্ত parameters এই, যে বাস্তবতাকে অধিকাংশ বাঙালিই মানতে চায়না কারণ, সেটা মেনে নিলে পশ্চিমবঙ্গ যে একটা Failed Project সেটা মেনে নেওয়া হয়।

Read MoreAuthor: Animesh Datta MallaBarman

Historical Hindu 30-March-2025 by east is risingবাংলায় ব্রাহ্মণ বাদে বাকি কেউ সবর্ণ নয় - কথাটি আদতে পুরোপুরি ভুল নয়।

বাংলায় ব্রাহ্মণ পরবর্তী দুটি উচ্চজাতি হল - কায়স্থ ও বৈদ্য।

Interestingly, বাংলায় এই দুটি জাতির শৈক্ষিক মান ও শাস্ত্রীয় জ্ঞান চিরকাল ব্রাহ্মণদের প্রায় সমকক্ষ। উদাহরণস্বরূপ, বাংলার প্রথম বাংলা মহাভারত রচিত কাশীরাম দেব (কায়স্থ) দ্বারা।

মালাধর বসু এর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য হোক - মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে আমরা প্রচুর সংখ্যক কায়স্থ ধর্মজ্ঞাতার নাম পাই।

বাসুদেব ঘোষ গোস্বামী, নরোত্তম দত্ত ঠাকুর - এদের কথা বাদই দিলাম। ঈষৎ, পূর্বকালের কালীপ্রসন্ন সিংহ এর, বা রাজশেখর বসু এর মহাভারত হোক, কিংবা ধর্মজগতে ঋষি অরবিন্দ বা, স্বামী যোগানন্দ বা, স্বামী প্রনবানন্দ বা, স্বামী বিবেকানন্দ - এঁরা সকলেই কায়স্থ। আসামের সর্ববৃহৎ ধর্মগুরু শংকরদেব কায়স্থ। বিদ্যতীর্থ (মিত্র) এর মত কায়স্থ ব্যক্তিত্ব সংস্কৃত ও শাস্ত্রীয় টোলের আচার্য পর্যন্ত নিযুক্ত হয়েছেন অতীতে।

উল্লেখজনকভাবে, বাংলায় ব্রাহ্মণদের পরে সবথেকে অধিক সংখ্যক ধর্মশাস্ত্রজ্ঞাতা কিন্তু কায়স্থরাই।

জনসংখ্যা অনুযায়ী কায়স্থদের সংখ্যা ব্রাহ্মণদের সমতুল্য। তাই, বাংলার ধর্মীয় জগতে এত অধিক সংখ্যায় কায়স্থদের উপস্থিতি প্রমাণ করে,

যে কায়স্থ কদাপি *কেবল যোদ্ধা জ ঙ্গী Tribe নয়*,

কায়স্থ জাতির মধ্যে একটা ভীষণ Strong Brahminical Factor আছে।

পূর্বভারতে তো নয়ই, এমনকি সমগ্র উত্তর ভারতে কায়স্থ বাদে অন্য অব্রাহ্মণ কোনো জাতি খুঁজে দেখানো সম্ভব নয়, যারা ধর্মীয় বিষয়ে যুগ যুগ ধরে Involved হয়েছে, বা যারা শিক্ষায় ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ।

কোলকাতা Medical College এর First Generation Batch এর মধ্যে ব্রাহ্মণ ছিল ৫ জন, বৈদ্য ছিল ৫ জন, কায়স্থ ছিল ১৫ জন। (পূর্বেই বলেছি, কায়স্থ জনসংখ্যা ব্রাহ্মণদের Comparable, যা জনপ্রতি কায়স্থ পরিবারে শিক্ষার হার উল্লেখজনকভাবে বেশি প্রমাণ করে। )

উক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয়, কায়স্থ জাতির মধ্যে শিক্ষার গুণ বা, "ব্রাহ্মণগুণ" সুপ্রাচীন অতীত থেকেই বিদ্যমান। অথচ, কায়স্থদের সংস্কার হয় ক্ষত্রিয় মতে।

অর্থাৎ, "ব্রাহ্মণ গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয় বা, ব্রাহ্মণতুল্য ক্ষত্রিয়" - কায়স্থ জাতির সামাজিক মান্যতার ব্যাখ্যা সম্ভব কেবলমাত্র এই শব্দের দ্বারা।

মিথিলার বিখ্যাত মৈথিলী ব্রাহ্মণ কবি বিদ্যাপতি এর রচনা এই যুক্তিকে আরও বলিষ্ঠ করে। বিদ্যাপতি লিখছেন - "কায়স্থ জাতি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিম্নতর এবং রাজপুত অপেক্ষা উচ্চতর জাতি"।

উল্লেখ্য , রাজপুত জাতি ক্ষত্রিয় হলেও, শিক্ষিত নয় বা, ধর্মীয় বিষয়ে কোনো অবদান পাওয়া যায়না এদের। বাঙালি কায়স্থ জাতির সামরিক অবদান ও ধর্মীয় অবদান দুইই পাওয়া যায়। তাই, শুধু ক্ষত্রিয় বলা সম্ভবত কায়স্থ জাতির সামাজিক অবস্থানের কিছুটা ভুল পর্যবেক্ষণ। কায়স্থ জাতির শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যা সম্ভব - ব্রহ্মক্ষত্রিয় বা, ব্রাহ্মণ গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয় হিসেবে।

অন্যদিকে বদ্যিদের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি, এরাও যথেষ্ট শিক্ষিত জাতি। এবং, ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজার অধিকার প্রাপ্ত না হলেও, এঁরা নিজেদের ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য মিশ্রণ বলে থাকেন।

অর্থাৎ, কায়স্থ = ব্রাহ্মণ + ক্ষত্রিয়

এবং, বৈদ্য = ব্রাহ্মণ + বৈশ্য

যা প্রমাণ করছে, বাংলার দুটি অব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণের দুইজনের মধ্যেই Strong Brahminical Elements আছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য - তিনটি জাতি জাতিগত ও বৈবাহিকভাবে আলাদা হলেও, এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বাংলায় ব্রাহ্মণ বাদে কোনো সবর্ণ নেই কথাটার মধ্যে তাই খুব একটা ভুল নেই, কারণ এখানে ব্রাহ্মণ বলতে জাতিব্রাহ্মণ বাদেও ব্রাহ্মণ গুণসম্পন্ন অন্য দুই উচ্চজাতিকেও Mean করা হয়েছে।

Read MoreAuthor: Animesh Datta MallaBarman

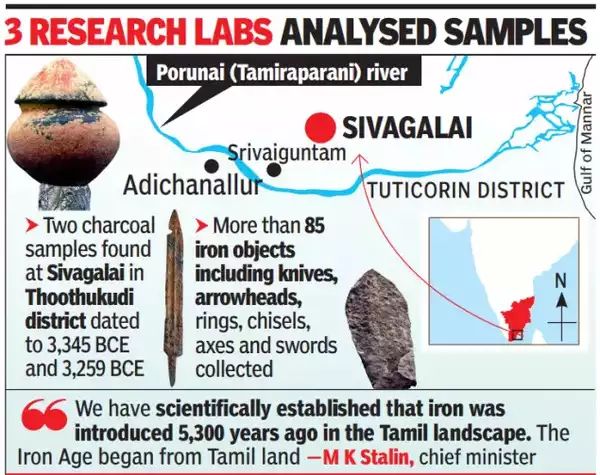

Social Hindu 05-March-2025 by east is risingশুধু লোহার ব্যবহার জানলেই লৌহ যুগ আসেনা।

লৌহ যুগ আনতে হলে তিনটে শর্ত পালন করতে হবেঃ

১) ইতিমধ্যে ব্যবহৃত কৃষি জমিতে লৌহ লাঙ্গল ব্যবহার করে জমির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে,

২) তার পরিণামে বাড়াতে হবে জন্ম হার ও জনসংখ্যা (অর্থাৎ শক্তিশালী পিতৃতন্ত্র আসতে হবে) এবং

৩) এই বর্ধমান জনসংখ্যা লৌহ কুঠার ব্যবহার করে জঙ্গল কেটে আরও বেশি বেশি জমি নিয়ে আনবে কৃষি ও বাণিজ্যের উদ্যেশ্যে ব্যবহার করার জন্যে।

তামিল নাড়ু-তে ১ পাওয়া যায়নি আর ২ হওয়ার কোন নিদর্শন নেই।

শুধু ৩ অর্থাৎ লৌহ কুঠার পাওয়া গেছে।

ফলে লোহার কিছু সরঞ্জাম ব্যবহার হলেও লৌহ যুগ আনতে পারেনি দ্রাবিড়েরা।

সেটা হিতাইত-রাও (বর্তমান তুর্কি) আনেনি কারণ তারা লোহার জিনিস কেবল উচ্চবিত্ত-দের বিলাস দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করেছে।

লৌহ যুগ নিয়ে আনে মূলত অসিরীয়রা (বর্তমান উত্তর ইরাক)।

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

Historical Hindu 24-January-2025 by east is risingএজন্যই বলি ধর্মের হোতা হবার আগে শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার।

2000 সালেও 13 কোটির বেশি মুসলিম ভারতে বসবাসকারী ছিল।

আমার সাথে যেসব মুসলিম ছেলে পড়তো, তাদের অনেকের পরিবার আমি দেখেছি, অনেকেই বিয়ে করেছে তবে ওদের পিতামাতার কোন চারটে বিয়েও নেই আর 8-10 জন সন্তান ও নেই।

বড়জোর 4 জন দেখেছি বেশি।

এবার হিন্দুদের মেয়েরা বাচ্চা নিতে চাইছে না তার কারণ আগে স্বামীজি বের করুক।

সবথেকে বড় কথা এই সব ভেকধারীরা হিন্দু পুরুষ বিদ্বেষী পশ্চিমা মদদপুষ্ট " হিন্দু কোড" বিলের বিপক্ষে বলে না,যে আইনের কারণেই প্রায় 33% হিন্দু পুরুষ ভারতে বিয়েই করছে না কারণ জেনে বুঝে কেউ তো আর গরল পান করতে যাবে কথা।

সবথেকে বড় কথা, অতুল সুভাষের কেইসের পর ভারতে হিন্দু পুরুষ যে আইনিভাবে চরম নির্যাতনের স্বীকার সেটা বার বার উঠে আসছে।

একটা জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার সুপ্রজনন এবং উন্নতির মাধ্যমে, কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমা শিক্ষা গ্রহণ করে বেশিরভাগই হিন্দু নারীপুরুষ বিয়ে করে দেরীতে আর বাচ্চা ও নেয় কম(আসলে হয় ও কম)।

বিশেষ করে হিন্দু মহিলারা আইনি অধিকারে নিজেদের যা খুশি তাই করছে এবং নিজেদের আকর্ষণীয় রাখতে বাচ্চা ও কম নিচ্ছে।

একারণেই বিগত আদমশুমারিতেই হিন্দু জনগোষ্ঠীর শতকরা হার 80 এর নিচে নেমে গেছে।

আরে মুসলমান তো আর হিন্দুদের বাচ্চা হওয়াতে বাঁধা দিচ্ছে না।

সবথেকে বড় কথা আমি তো জানি মুসলিম জনসংখ্যা আছে 25 কোটি, স্বামীজি বলছেন 38 কোটি, অনেকেই আবার 40 কোটিও বলে।

মুসলমানদের মধ্যে যেহেতু বিবাহকে একটা বিশেষ স্থান দেওয়া হয় তখন তারা এগোবেই তার উপর নিজেদের মুসলমান আইন থাকায় তারা পশ্চিমা আইনের স্বীকার হিন্দুদের মতো হয় না।

মুসলমানদের মধ্যে ওতো নারী স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা নেই।

সবথেকে বড় কথা এখন তো হিন্দু পুরুষরাই মনে মনে ইসলামধর্মে যে নারীর পাশাপাশি পুরুষদের ও অধিকার আছে সেটা বলছে।

শুধু তাই নয় বিভিন্ন কারণ না থাকলে অনেকেই ইসলাম নিয়ে নিবে।

স্বামীজিকে বলবো উণি আগে পশ্চিমা মদদপুষ্ট পুরুষ বিদ্বেষী এবং এক চোখা নারী সাপেক্ষিক হিন্দু আইনের বিপক্ষে উনারা লড়ুক, পুরুষদের পক্ষে আইন এনে আইনের সমানাধিকার দিক নয়তো তারা ধর্ম ছাড়বে কারণ সবাই সাধুও হবে না,সবাই অতুল সুভাষ ও হতে চাইবে না।

Read MoreAuthor: Prosenjit Dey

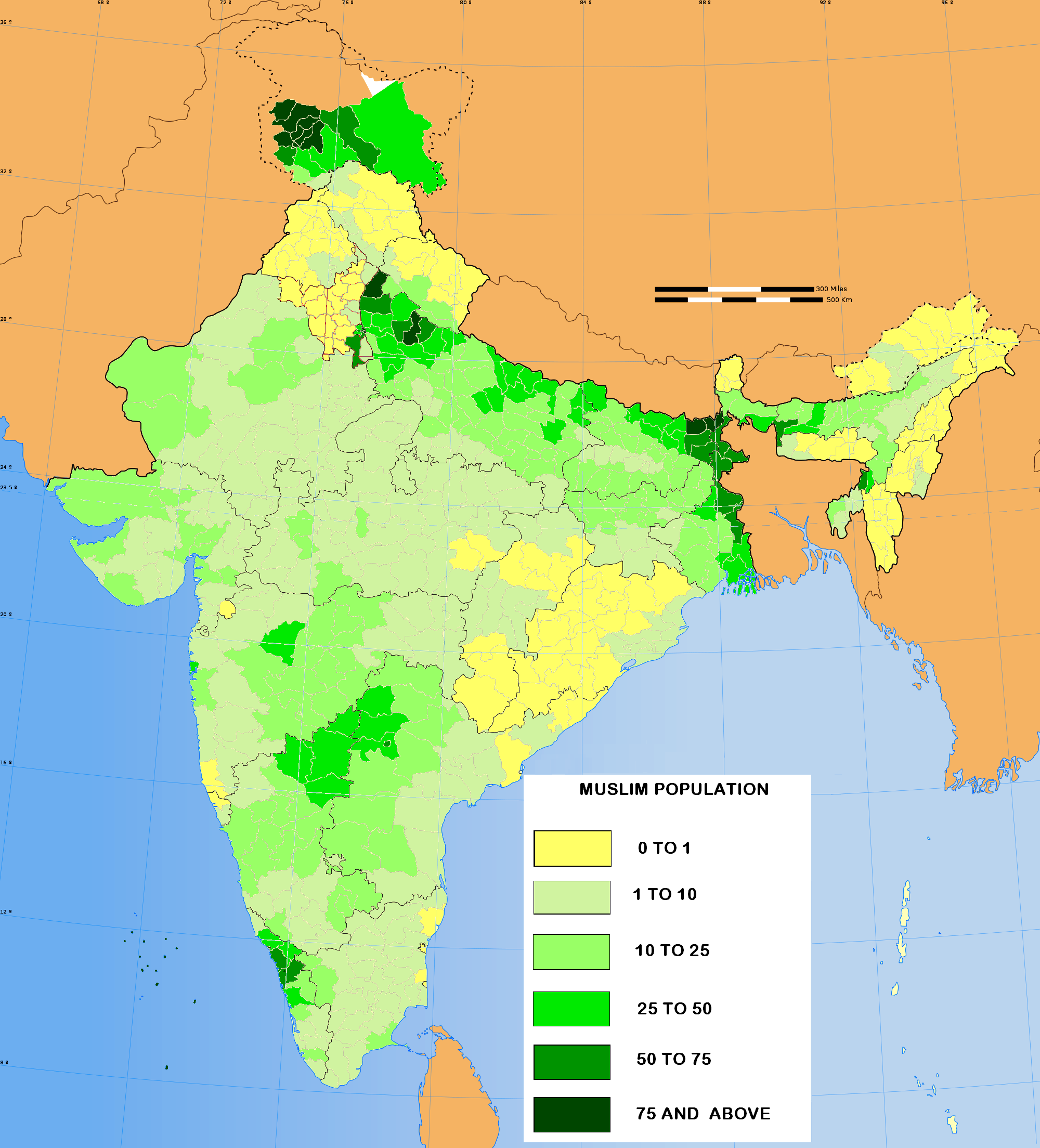

Religion Hindu Manuvad Brahmannwad মনুবাদ ব্রাহ্মণ্যবাদ 15-January-2025 by east is risingভারত বিশেষ করে কাশ্মীর ও পঃ বঙ্গ-আসাম-উঃ পূঃ বিহার জুড়ে মুসলমান উচ্ছ্বেদ কেন আগামী ৫-১০ বছরের মধ্যে করতেই হবে হিন্দি গুজারাতি শাসকদের?

ভারত কি প্রত্যাশা করে আর বৃহৎ ভারতের?

- না।

কেন?

- কারণ দঃ এশিয়াতে মুসলমান জনসংখ্যার শেয়ার ১৯৪১-এ ছিল ২৪% আর ২০২৪-এর শেষে ৩৮%। অর্থাৎ বৃহৎ ভারত তৈরি হলে (ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ নেপাল আফঘানিস্তান এক দেশ হয়ে গেলে) মুসলমান ভোটার শেয়ার ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়ে যাবে আর তখন ক্ষমতা আর হিন্দি গুজারাতি-দের হাতে কুক্ষিগত থাকবেনা। তাই হিন্দি গুজারাতি শাসকরা বৃহৎ ভারত গড়ার বিরুদ্ধেই থাকবে, তা মুখে যতোই বৃহৎ ভারত চাই বলুক না কেন।

তাহলে ২০২৪-এ ভারতের হিন্দি গুজারাতি শাসকদের পরিকল্পনা কি?

- ভারতের হিন্দি গুজারাতি শাসকরা বর্তমান ভারত থেকে মুসলমান-দের বের করে দেওয়ার চেষ্টা করবে।

কিভাবে ভারত থেকে মুসলমান-দের বের করে দেওয়া হবে?

- ১। মুসলমান লারীদের মধ্যে লারীবাদ ঢোকাতে হবে যাতে তারা যৌন স্বাধীনতা চায়। আর সংখ্যালঘু দুর্বল জাতির লারী যৌন স্বাধীনতা পেলেই সংখ্যাগুরু ক্ষমতাবান জাতির পুরুষদের প্রতি আকর্ষিত হবে এবং এর ফলে সংখ্যালঘু দুর্বল জাতির পুরুষদের অবস্থান দুর্বল হয়ে যাবে আর সেই সংখ্যালঘু দুর্বল জাতির লারী বেশি সন্তানের জন্ম দিতে অস্বীকার করবে। মুসলমানদের জন্মহার ভারতে হিন্দুদের চেয়েও কমিয়ে দিলে তাদের নিয়ে আর চন্তার কিছু থাকবেনা। মোটামুটি দালাল-বেশ্যার জাতিতে পরিণত হবে তারা। (ভালো করে বুঝতে এই লেখা পড়ুন https://www.eastisrising.in/view-news/174 )।

২। মুসলমান জনসংখ্যা যেখানে অপেক্ষাকৃত বেশি তাদের না না ভাবে "অপরাধী" হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া। যেমন- "বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী" না "জঙ্গী" বা "লারী স্বাধীনতা বিরোধী", ইত্যাদি। এর পরের ধাপ হবে এই উচ্চ জনসংখ্যার অঞ্চলে তথাকথিত দাগিয়ে দেওয়া অপরাধীদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালানো। পঃ বঙ্গ-নীম্ন আসাম-উঃ পূঃ বিহার, পঃ ইউপি, হায়দেরাবাদ সংলগ্ন তেলেঙ্গানা ও কর্ণাটক অঞ্চল এবং উত্তর কেরালা ও কাশ্মীর উপত্যকা- এই অঞ্চলগুলোতে মুসলমান জনসংখ্যার শেয়ার উচ্চ (২৫% থেকে ৭৫%)।

এদের মধ্যে বাংলাদেশের পাশেই অবস্থিত পঃ বঙ্গ-নীম্ন আসাম-উঃ পূঃ বিহার ও পাকিস্তানের পাশেই অবস্থিত কাশ্মীর উপত্যকা হিন্দি গুজারাত শাসকদের মাথা ব্যথার মূল কারণ। তাই কাশ্মীরি মুসলমান ও বাঙালি মুসলমানদেরই বেশি অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে আর হবে। এর সঙ্গে বলা যায় যে বাঙালি হিন্দু ও শিখরা যদি যথাক্রমে বাঙালি মুসলমান ও কাশ্মীরি মুসলমানদের সাথে হাত মেলায় তাহলে হিন্দু গুজারাতি শাসকদের সাম্রাজ্য অনিবার্য ভাবেই ভেঙ্গে পড়বে। কাশ্মীরি মুসলমানদের সাথে শিখরা হাত মেলালে পঃ ইউপি-র মুসলমানেরাও তাদের সাথে একত্রিত হতে পারবে। আবার বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান হাত মেলালে উঃ পূঃ বিহার, সিকিম ও উঃ পূঃ রাজ্যগুলোও একত্রেই হাতছাড়া হয়ে যাবে।

তাই হিন্দি গুজারাতি শাসকদের আজ নয় কাল পঃ বঙ্গ, আসাম ও উঃ পূঃ বিহার জুড়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালাতে হবে। তারা চাইবে রোহিঙ্গাদের মতো তাদের জোড় করে বাংলাদেশে রিফিউজি করে পাঠিয়ে দিতে। হিন্দি গুজারাতি শাসকরা এটা চাইবে আগামী ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে। কারণ ২০৩০-এ বাঙালি হিন্দু ও আসামী হিন্দুদের জনসংখ্যার শেয়ার দ্রুত কমে যাবে কারণ এই দুই জাতির মধ্যে বুমার প্রজন্মই (যাদের জন্ম ১৯৪৬ থেকে ১৯৬৫-এর মধ্যে) সংখ্যায় অধীক এবং তাদের মৃত্যু হবে ২০৩০-এর দশকেই। বলা বাহুল্য এই দুই জাতির জেন এক্স (যাদের জন্ম ১৯৬৬ থেকে ১৯৮০-এর মধ্যে) ২০৩০-এর দশকে ৫০ থেকে ৬৫ বছর বয়সী হবে এবং কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। অন্যদিকে বাঙালি ও আসামের মুসলমানেরা হবে তারুণ্যে ভরপুর। তাই হিন্দি গুজারাতি শাসকদের হাতে সময় বেশি নেই।

আসলে হিন্দি গুজারাতি শাসকদের পক্ষে বৃহৎ ভারত গড়া সম্ভব না। আবার কাশ্মীর উপত্যকা ও পঃ বঙ্গ-আসাম-উঃ পূঃ বিহার মুসলমান অধ্যুষিত যত হবে ততই পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নিজেদের পরিধি বাড়াতে পারবে এমন আশঙ্কা থেকে যায়। তাই এই অঞ্চলগুলো থেকে মুসলমান উচ্ছ্বেদ না করে উপায় নেই হিন্দি গুজারাতি সাম্রাজ্যের। আর তা করতে হবে আগামী ৫ বছরের মধ্যেই।

মনে রাখা দরকার বিজেপি যেখানে মুসলমানদের উচ্ছ্বেদ করার পক্ষে যুক্তি তৈরি করে, কংগ্রেস, তৃনমূল, বামদের মতো দলগুলো কিন্তু মুসলমান লারীকে লারী স্বাধীনতার স্বাদ দিয়ে মুসলমান ধ্বংসের পরিকল্পনা করে। এদের লক্ষ্য এক, শুধু লক্ষ্যে পৌঁছনোর উপায়টা আলাদা। যেহেতু হিন্দি গুজারাতি শাসকদের দ্রুত বাঙালি মুসলমান উচ্ছ্বেদ ও কাশ্মীরি মুসলমান উচ্ছ্বেদ করতে হবে, তাই আপাতত বিজেপি-কে সামনে রাখা হয়েছে। বিজেপি যখন নিধন চালাবে তখন কংগ্রেস, তৃনমূল, বামদের মতো দলগুলো তখন "জঙ্গী দমন" অভিযানকেই সমর্থন করবে। তাই ভারতের বিশেষ করে পঃ বঙ্গ আসাম ও উঃ পূঃ বিহারের মুসলমানদের আর ভোটের রাজনীতি করা উচিত নয়। এখনই তাদের ব্যবস্থা নিতে হবে নিকট ভনিষ্যতের নিধন যোগ্যের বিরুদ্ধে।

ভারতের মুসলমান-দের নির্দ্বিধায় বলতে হবে তারা "ইউনিফর্ম সিভিল কোড" মানবেননা কারণ তা মুসলমান সমাজে লারীবাদ ঢুকিয়ে মুসলমান সমাজকে দালাল-বেশ্যার জাতিতে পরিণত করবে, আবার একই সাথে বুঝতে হবে এমন দেশে গোলাম হয়েই থাকতে হবে যেখানে ভোটব্যঙ্ক দুর্বল। এর মানে এমন দেশ বানানো দরকার যেখানে ভোটব্যাঙ্ক-এর গুরুত্ব থাকবে।

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

International geopolitics Hindu feminism 05-January-2025 by east is risingwritten by Zahid Mollah

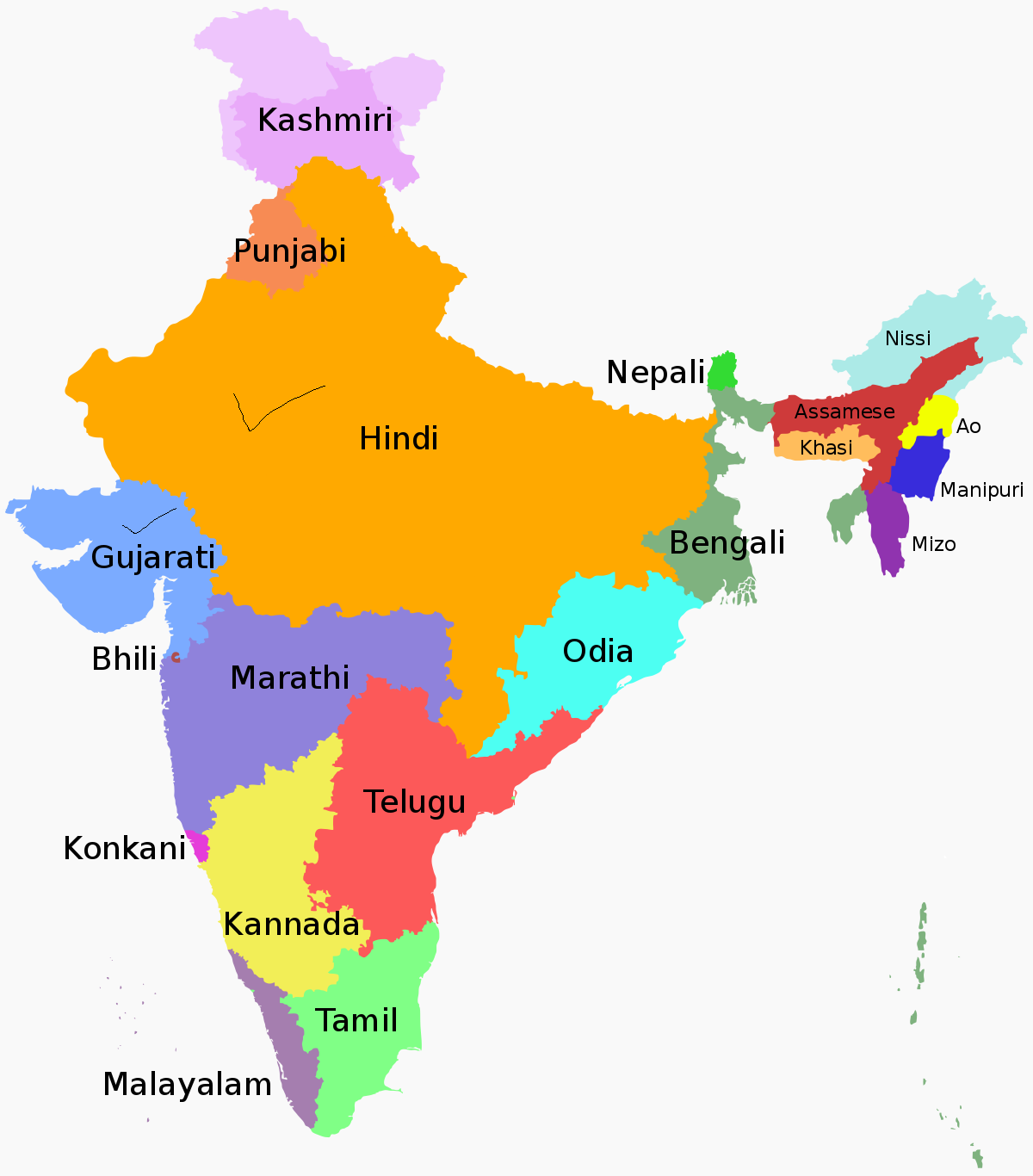

প্রশ্ন করুন ভারত একটা 'দেশ' নাকি 'সাম্রাজ্য'?

১৯৪৭ সালে ভারত কিন্তু কোনো দেশ হিসেবে ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীনতা লাভ করে নাই। সত্যি কথা বলতে ভারত পাকিস্তান কেউই স্বাধীন হয় নাই। এরা উভয়েই ব্রিটিশদের কাছ থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর চুক্তি বা Transfer of Power এর মাধ্যমে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পেয়েছিলো।

ভারতের পলিটিক্যাল বাউন্ডারির বাইরে তখনও কাশ্মীর, গোয়া, হায়দ্রাবাদ, সিক্কিমের মতো ৫৬৫ টা স্বাধীন প্রিন্সলি স্টেট্ ছিল যে গুলাকে ভারত মিলিটারি আগ্রাসনের মাধ্যমে দখল করে নিয়ে নিজের ভূমিতে আত্তীকরণ করেছে।

ভারত হচ্ছে Ex British Empire যেটার মালিকানা পরিবর্তন হয়ে এখন Neo Hindi Empire এ পরিণত হয়েছে। এবং এটার মালিকানা হস্তগত হয়েছে গুজরাটি, মাড়োয়ারি (রাজস্থানি) পুঁজিপতি গোষ্ঠীর হাতে।

হিন্দি-গুজরাটি কেন্দ্রিক সেই শাসক গোষ্ঠীর অধীনে প্রায় ১১৬টিরও বেশি ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী শাসিত হচ্ছে যাদের নিজস্ব ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি রয়েছে এবং এই সকল জাতিগোষ্ঠী কিন্তু পরস্পর বিরোধী এবং সংঘর্ষ প্রবণ ।

এত্ত কিছুর পরেও ভারত তাদেকে একটা ইউনিয়নের অধীনে কিভাবে রাষ্ট্রীয় একক হিসেবে টিকিয়ে রেখেছে?

এর উত্তরে প্রথমটা হচ্ছে ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদ (যেটার ভিত্তি মুসলমান বিদ্বেষ) আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে ভারতের ব্রুটাল মিলিটারি ফোর্স।

হিন্দু জাতীয়তাবাদই ভারতকে বহুধর্মের, বহুভাষিক, বহু সংস্কৃতির দেশ থেকে একটি একক শক্তিশালী থিওলজিক দেশ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে। আর এই প্রসেসে মারা পড়বে ভারতের মুসলমানেরা।

ভারতের গুজরাটি মাড়োয়ারি হিন্দি পুঁজিবাদ কেন্দ্রিক শক্তি তাদের মিডিয়া প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা ধর্মের প্রতি ভারতের সামাজিক বুনিয়াদকে যেভাবে বিষাক্ত করে দিয়েছে তাতে ভারতের অমুসলমান সকল জাতিগোষ্ঠী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভারতীয় মুসলমানদের মারবে।

এবং এই গণহত্যা সিস্টেমেটিক্যালি নানান উপজীব্যের আড়ালে হবে, দেখে মনে হবে না যে সেখানে গণহত্যা হচ্ছে।

যেমন বিহারি হিন্দুদের উস্কে দেয়া হচ্ছে বিহারি মুসলমানদের উপর, উত্তরভারতে ভারতীয় বাংলাভাষী মুসলমানদের কে বাংলাদেশী দাগিয়ে উস্কে দেয়া হচ্ছে , নর্থ ইস্টে হিন্দু মেইতেইদের উস্কে দিচ্ছে খ্রিস্টান কুকিদের উপর গণহত্যা করতে।

যখন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের বাংলাদেশী হিসেবে তকমা দিয়ে মারা শেষ হবে, এর পর ধরা হবে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালী হিন্দুদের। বাঙ্গালী হিন্দুরা যদি স্বেচ্ছায় হিন্দি গ্রহণ করে এবং তাদের ঘরের মেয়েদের ইউপি, বিহারি, রাজস্থানি বা গুজরাতিদের খাটে তুলে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মহাভারতে বিলীন হয় তবে তারা রক্ষা পাবে।

কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলমানদের কোনো রক্ষা নাই সেটা এক প্রকার নিশ্চিত।

গণহত্যার ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং হিন্দু মনোবলকে পুরুষোচিত জোশে চাঙ্গা করতে ভারতীয় পুঁজিপতি গোষ্ঠী তাদের ভারতীয় নেটিভ মাতৃতান্ত্রিক ধর্মগুলোকে সরিয়ে দিয়েছে।

আর এইখানেই উত্তর ভারতের হনুমান এবং জয় শ্রী রামের উত্থান হয়েছে।

রাম হনুমান কেন্দ্রিক ধর্মীয় উন্মাদনার মূল লক্ষ্য মুসলমানদের ম্যাসকুলিন যোদ্ধা মনোভাবকে কাউন্টার করতে বৃহত্তর হিন্দু পলিটির মধ্যে সহস্রাধিক বছর ধরে লালিত মাতৃতান্ত্রিক ধর্মীয় চেতনাকে হত্যা করে পুরুষোচিত উগ্র মনোভাবের পুনর্জাগরণ ঘটানো।

তাই বাঙ্গুল্যান্ডের সিভিল সোসাইটি এবং আর্মিকে অনুরোধ করবো আপনারা বৃহত্তর কনফ্লিক্টের জন্য প্রস্তুত হন।

Vedic Frontier এর পুনরুত্থানে দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তান-ভারত-বাংলাদেশ-চীন কেন্দ্রিক একটা সিভিলাইজেশনাল কোর স্টেট্ ওয়ার অসম্ভব কিছুই না।

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

Theoretical Hindu 12-December-2024 by east is risingপ্রথম প্রশ্ন রাজপুত কারা?

রাজপুত দের দুটি শ্রেণিতে আমরা ভাগ করবো -

১. রাজস্থান অঞ্চলের রাজপুত

২. UP বিহারের ঠাকুর সম্প্রদায়, হিমাচলের খাসি, জম্মুর ডোগড়া

রাজপুত যত Icon এর নাম পাওয়া যায়, তারা প্রত্যেকে প্রথম শ্রেণীর। দ্বিতীয় শ্রেণী এর যে শুধুমাত্র নিজের কোন Icon নেই এবং তারা প্রথম শ্রেণীর Icon Borrow করে কাজ চালায়, তাই নয়; এরা আর্থিকভাবেও অনেকেই বেশি দরিদ্র, এবং Genetics বা চেহারার দিক থেকেও দুই শ্রেণীতে মিল নেই। প্রথম শ্রেণীর রাজপুত দের আর্থিকভাবে বেশ স্বচ্ছল অনেকেই, এবং চেহারার দিক থেকে ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ না হলেও, একেবারে বাজে দেখতে হয়না। Whereas, একটা average ভোজপুরি ঠাকুর এর চেহারা অতীব জঘন্য।

বস্তুতঃ, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৮০ -৯০% আদিতে কেউ Gond, কেউ পাসি ইত্যাদি জাতির অংশ ছিল। মুঘল আমল এর শুরুর দিক থেকে Pre Brittish Era অব্দি, মোটামুটি যেকোনো কাস্ট এর লোক যে একটি পয়সা করতো, কিংবা লোকবল সঞ্চয় করতো (সেটা ডাকাতি করার লোকবল বহুক্ষেত্রে), তারা রাজপুত কাস্ট এর অন্তর্গত হয়ে যেত, এই পদ্ধতির নাম Rajputisation বা, রাজপুতকরণ। আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনায়, রাজস্থান বাদে অন্য অঞ্চলের রাজপুতদের Fake রাজপুত বলে উল্লেখ করবো, Central Politics (দিল্লী) এ এদের প্রভাব অতীব সামান্য হওয়ায় এদের আমরা ধর্তব্যের মধ্যে রাখলাম না।

তবে, Rajputisation এর মজা হল - এই পদ্ধতিতে নতুন রাজপুত হওয়া কোন ব্যক্তি/ পরিবার মূল রাজপুত বা, রাজস্থানি রাজপুতের থেকে বংশ মর্যাদায় নিম্নতর বা, অবিশুদ্ধ বলে পরিচিত হল।

এখান থেকে দেখছি Rajputisation এর দুটো Interesting Effect ~

১. মূল রাজপুত সেনানায়কের সেনায় Manpower Supply দেওয়া এর সমস্যা মিটছে একদিকে, তেমনই একজন Fake রাজপুত নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করার তাগিদে একজন মূল রাজপুতের সেনায় মরতে ও মারতে প্রস্তুত থাকছে।

২. যেকোনো নিম্নজাতির কেউ যে আর্থিকভাবে সক্ষমতা বা, লোকবল বৃদ্ধি করছে, তার Caste Conversion করিয়ে তাকে রাজপুত বানিয়ে দেওয়ায় রাজপুত বাদে দ্বিতীয় কোন কাস্ট এর Military Activity Run করার ক্ষমতা থাকছেনা উত্তর ভারতে।

এখনও অব্দি আমাদের discussion এ এটা প্রমাণ হয়েছে, Rajputisation এর process কতটা Effectively পশ্চিম ভারতীয় মূল রাজপুত দের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, এই মূল রাজপুত ঠিক কারা?

একটা Conceptual Clarity এখানে আগেভাগে দরকার। সেটা হল - রাজস্থান কিন্তু আর্যধর্মের কেন্দ্র নয়। বাংলাকে যেমন মূল আর্য সংস্কৃতির বলয়ের বাইরে assume করা হতো, রাজস্থানকেও তাই। ১৬ মহাজনপদের একটি জনপদও আজকের রাজস্থানে ছিলনা। তবে, এই মূল রাজপুত কারা?

মূল রাজপুত হল আদতে গুপ্ত আমলের শেষের দিকে ভারতে আক্রমণ করা, ও শেষে পশ্চিম ভারতে settle করা হুন (Hun) দের বংশধর, যারা কালক্রমে এরা হিন্দু ধর্ম (law of the land) গ্রহণ করে।

আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন হল, মুঘল রাজপুত সম্পর্ক এর ভিত্তি কী?

১. বাল্যকালে রাজস্থানের রাজপুত পরিমণ্ডলে বড় হওয়ার ফলে, মুঘল সম্রাট আকবর একটা জিনিস বোঝেন - রাজপুতরা মূর্তিপূজক হলেও আদতে এদের হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষ কোনো প্রীতি নেই। এদের উদ্দেশ্য - নিজেদের রাজনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ পশ্চিম ভারতে অক্ষুন্ন রাখা, এবং সর্বোপরি Hun Brotherhood। হিন্দু থাকা আর না থাকাটা সেই প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করছে।

২. আকবর ও মুঘলরা বোঝে, ভারতে সাধারণ হিন্দুদের ধর্মান্তরণ করা কঠিন। তাই, ইসলামের তরবারি হাতে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়লে, সম্পূর্ণ ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সহজ হবেনা। বরং, সহজ উপায় হল - যদি একটা হিন্দু কাস্টকেই নিজেদের Alliance হিসেবে গ্রহণ করা যায়, যারা নামে হিন্দু হলেও হিন্দু ধর্মের প্রতি অন্তরে এদের কোন শ্রদ্ধাভক্তি থাকবেনা;

এই এরা যদি সাধারণ হিন্দুদের গণহত্যা করে, তাহলে তাতে সাধারণ হিন্দুদের এটা মনে হবেনা যে, বিধর্মীরা তাদের ওপর অত্যাচার করছে। তাদের কাছে এটা হবে কোন প্রাত্যহিক রাজনৈতিক ঘটনা।

এবং, Most Importantly, যদি Mainland India তে কেউ লোকবল বৃদ্ধি করে, তাকে Rajputisation এর মাধ্যমে এই মূল রাজপুতরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারবে। মূল রাজপুতরা যেহেতু মুঘল সাম্রাজ্যের সাথে Alliance এ থাকছে, তাই এই Rajputisation এর product গুলোও by default মুঘল সম্রাটের প্রতি অনুগত থাকবে, এবং মুঘল সেনার অফুরন্ত Manpower supply অব্যাহত থাকবে।

অর্থাৎ, মুঘল সাম্রাজ্য নিজেদের প্রসারের জন্য ধর্মান্তরকরণ বা, Conversion of Religion এর বদলে Conversion of Caste করার সিদ্ধান্ত নেয়।

৩. Hun দের আসল উদ্দেশ্য ছিল Inner India বা, গাঙ্গেয় অববাহিকাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কারণ, সহস্র বছর ধরে এটিই ছিল সবথেকে prosperous region, যে উদ্দেশ্য তারা সাধন করতে পারেনি গুপ্ত সম্রাটদের হাতে পরাজিত হওয়ায়। মূল রাজপুত দের হৃদয়ে নিজেদের পূর্বপুরুষদের সেই শেষ না করা কাজের সমাপ্তির তীব্র আকাঙ্খা জ্বলমান ছিল।

৪. আর্থিক দৃষ্টিকোণ - মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করার প্রধান কারণ ছিল, মুঘলরা খুব সফলভাবে অবিভক্ত ভারতের পুরো উত্তর পশ্চিমকে (পাঠান, রাজপুত) এক ছাতার তলায় আনে। লক্ষ্য করুন, রাজস্থান বা, আফগানিস্তান এর অর্থনীতি সম্পূর্ণ Based On Trade Roots, তাই এই অঞ্চলের Ruling Class (হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে) এর জন্য বাকি ভারতের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ছিল Question of Survival,

তাই মুঘল সাম্রাজ্যকে বলা যায়, Peak of North West Imperialism

মুঘল সাম্রাজ্যবাদ যে গাঙ্গেয় অববাহিকাকে কতটা হিংস্রভাবে লুঠ করেছে, সেটার প্রমাণ এই থেকেই পাওয়া যায় যে, রাজস্থানের প্রতিটি দুর্গ ও প্রাসাদের বয়স ৩০০ - ৪০০ বছর, অর্থাৎ প্রতিটি ই মুঘল আমলে নির্মিত। বা, বলা যায়, রাজস্থানের প্রতিটি স্থাপত্য এর খরচা আদতে পূর্ব ভারতকে করা শোষণ থেকে প্রাপ্ত।

Read MoreAuthor: Animesh Datta MallaBarman

Historical Hindu 09-December-2024 by east is risingZahid Mollah

এর কারণ হচ্ছে বিগত ১৫ বছর শেখ হাসিনার মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর মডার্নাইজেশনকে দাবিয়ে রেখেছিল। কিন্তু ৫ই আগস্টের পর নতুন বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী দ্রুত বেগে আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। হাসিনা ক্ষমতাচুত্য হওয়ার আগেও ও পরে কিছু বিভিন্ন ডিফেন্স পেজ এর সৌর্স সমেত এবং আনুমানিক কানাঘুষার মাধ্যমে মাধ্যমে অর্জিত শপিং লিস্ট দেখা যাক:

Bangladesh Army:

*** Recieved First regiment VT-5 and Rumered to have ordered a second regiment of VT-5 light tank and unknown number of (ARV).

*** Speculative collaboration with Turkiye for MLRS or SRBM.

*** Speculation of Chinese company Vanguard to help build large missile plant in Bangladesh.

*** Bangladesh recieved Huge shipment of Arms and Ammunition from Pakistan shortly after the resignation of Delhi's puppet Hasina.

*** Induction of TRG-230 with 70km range and TRG-300 Kaplan MLRS with a range of 120km, which boosted medium range offensive capabilities.

*** Induction of Independent Army Air Defense Core.

*** Induction of 12 Bayraktar TB-2 and also Army has initiated indegenous UAV program.

*** Induction of Boran 105mm Ultra Light Howitzer from Turkiye.

Air Force:

*** Speculation of 3 squadron of J-10C from China and 12 Rafale Fighter Jet from France. (This might be true even the Air Force chief said they're focusing on MRCA on urgent basis)

*** Operationalized Lalmonirhat Air Base which is within 12km of Chicken Neck

***According to Air Chief, Air Force opting to purchase MRSAM

*** Bangladesh set to sign defence purchase deal with Japan, includes Transfer of Technology (TOT)

*** Bangladesh officially operationalized two high-performance long range radar systems, namely Ground Master 400 (GM400), which have an instrument range exceeding 500km, along with Leonardo RAT-31DL long range air surveillance radar. (which India has objected before because the radar covers huge Indian Airspace)

এইসব মডার্নাইজেশন প্রক্রিয়া বাংলাদেশ আর্মি এবং এয়ার ফোর্সের Qualitative Capability অনেকাংশে বাড়িয়ে দিবে, যেটা ভারতকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মারে।

বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সক্ষমতা যদি সত্যিই দুর্বল হতো হাসিনার পতনের পর ভারতীয় সেনাবাহিনী সরাসরি হস্তক্ষেপ না করলেও বর্ডারে অন্তত একটা ক্লাশ করিয়ে চাপ সৃষ্টি করতো। এতোটুকু অসৎসাহস ভারতের আছে।।

কিন্তু সেটাও পারে নাই কারণ সামরিক বাহিনী আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী

ভারত বাংলাদেশের লং রেঞ্জ অফেন্সিভ ক্যাপাবিলিটিকে ভয় পায়। এদের রিটায়ার্ড (রিটার্ড) জেনারেলদের হাস্যকর পডকাস্ট গুলা দেখলেই বোঝা যায় বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী ভারতের জন্য কতটা অস্বস্তিকর।

আর ড. ইউনুসের আমলেই যদি অফেন্সিভ ডিটারেন্স অর্জন করে ফেলে তাহলে ভারতের কফিনে পেরেক মারার মতো হবে। ভারত সম্ভবত তার ইন্টেলিজেন্স সোর্সের মাধ্যমে জানতে পেরেছে ড. ইউনূসের সরকার কিছু দেশের সাথে হয়তো স্ট্র্যাটেজিক চুক্তি করতে পারে।

সেনাপ্রধান গতকাল তার বক্তব্যে সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিক সরঞ্জাম দিয়ে আধুনিকায়নের কথা ব্যক্ত করেছে। আশা করা যায় বাংলাদেশের সামরিক শক্তি একটা বুস্ট নিবে।

INDIA is passing through GD Bakhsi Phenomena

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

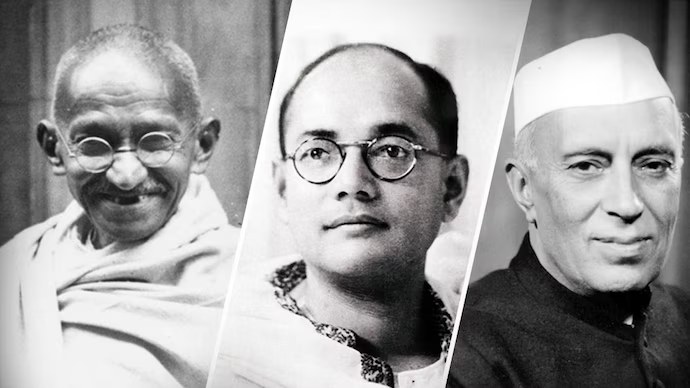

Technology news Hindu 06-December-2024 by east is risingমুখে যতোই গ্রেটার ইন্ডিয়ার কথা বলুক, ভারতের ডিপ স্টেট জানে যে গ্রেটার ইন্ডিয়ার স্বপ্ন ক্রমেই ফিকে হয়ে আসছে। গ্রেটার ইন্ডিয়া বলতে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার কথা বলা হচ্ছে যা ইন্ডিয়া পাকিস্তান নামে দুই দেশে ভাগ হয় ১৯৪৭ সালে। জিন্নাহ বারবার ফেডেরাল ইন্ডিয়া চাওয়া সত্ত্বেও গান্ধী নেহরু প্যাটেল (গুজারাতি হিন্দি) নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস কেন্দ্রীভূত ভারত-এর পক্ষে ছিল। গান্ধী নেহরু প্যাটেল-দের লক্ষ্য ছিল হিন্দিভাষি হিন্দু অঞ্চলের ভোট যেন ভারত-এ শেষ কথা হয়, তাই হিন্দি ভোট কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ করবে আর কেন্দ্রের কথা রাজ্য মেনে চলবে, আর এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকার-এর সাহায্যে সমস্ত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে নেবে গুজারাতি রাজস্থানীরা আর কেন্দ্রীয় চাকরী নেবে ইউপি বিহারীরা। গান্ধী নেহরু প্যাটেল-দের এই অভিসন্ধি বুঝেই জিন্নাহ বলেন হয় ফেডেরাল ভারত নয় আলাদা দেশ পাকিস্তান। গান্ধী নেহরু প্যাটেল-দের উদ্যেশ্য ছিল যেভাবেই হোক যতটা পারা যায় ব্রিটিশ ভারতের অংশ কেন্দ্রীভূত শাসনে রেখে দেওয়া আর এই লক্ষ্যে বোকা মুসলমানদের সাহায্য পেতে ধর্ম নিরপেক্ষতার বুলি আউরাতে থাকা। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান হওয়ার পরেও নেহরু প্যাটেল-দের ধারণা ছিল পাকিস্তানের জমি ও প্রাচুর্য কম বলে পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসেবে ভেঙ্গে পড়বে আর পুণরায় ভারতের সাথে যুক্ত হোতে বাধ্য হবে। যখান তা হোল না, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর সাথে হাত মিলিয়ে পাকিস্তান ভাঙ্গার ছক কষতে থাকে। ১৯৭১-এ সুযোগ পেয়ে পাকিস্তান ভাঙ্গে ভারত সোভিয়েত-এর সাহায্য নিয়ে। অপেক্ষাকৃত ছোট দুর্বল রাষ্ট্র বাংলাদেশ-কে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে ভারত এমন ধারণা ছিল। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত আফঘানিস্তানে যুদ্ধ শুরু মূলত পাকিস্তান থেকে পুশ্তুন সংখ্যাধিক্য সম্পন্ন উত্তর পশ্চীম, বালুচিস্তান ও সিন্ধু প্রদেশ ভাঙতে। এর উদ্যেশ্য ছিল এক দিকে সোভিয়েত পাবে সিন্ধের ওয়ার্ম ওয়াটার বন্দর আর ভারত দুর্বল ছোট পাকিস্তান ভাঙ্গা রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ভাঙ্গা কল্পিত রাষ্ট্র গুলো নিয়ন্ত্রণে রাখতে ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র নামে দুটো শব্দ ভারতীয় সংবিধানে পর্যন্ত ঢোকানো হয় ১৯৭৬ সালে। সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর প্রভাবেই তা হয়। কিন্তু সোভিয়েত ১৯৮৯ সালে আফঘানিস্তান থেকে বিতারিত হয় এবং ১৯৯১ সালে ভেঙ্গে যায়। এর ফলে হিন্দি গুজারাতি শাসক শ্রেণির একটা অংশ ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র-কে ছুঁড়ে ফেলে হিন্দুত্ববাদ ও ধনতন্ত্র-কে আঁকড়ে ধরে। এভাবেই ক্ষমতায় আসে বিজেপি এবং আরও পরে মোদি। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "ইসলামি সন্ত্রাস-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ"-কে কাগে লাগিয়ে হিন্দুত্ববাদ-কে শুধু ভারতেই নয়, মার্কিন মুলুকেও শক্তিশালী করে তোলে। হিন্দুত্ববাদ যায়নবাদ ও শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদ-এর জোট আজ মার্কিন শাসক শ্রেণির একটা অংশের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। ট্রাম্প ২০২৫ সালে এই জোট-কে গুরুত্বপূর্ণ পদ দিতে চলেছে তার মন্ত্রী সভায়। মার্কিন ভারত জুটি স্বপ্ন দেখতে থাকে আফঘানিস্তান-এ ঘাঁটি গড়ে পাকিস্তান-কে ভাঙ্গার আর চীন থেকে শিনসিয়াং প্রদেশকে আলাদা করার কিন্তু ২০২১ সালে ২০ বছর যুদ্ধ করার পরে মার্কিন সেনা পরাজিত হয়ে আফঘানিস্তান ছেড়ে পালায় এবং আফঘানিস্তানে ক্ষমতায় আসে পাকিস্তান ও চীন-এর বন্ধু তালিবান সরকার। এদিকে চীন-এর উত্থান মার্কিন কেন্দ্রিক এক মেরু বিশ্ব ব্যবস্থাও ভেঙ্গে ফেলে। আফঘানিস্তানে পাকিস্তানের সাহায্যে তালিবানের জয়, চীনের অর্থনৈতিক সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের বুঝিয়ে দেয় তারা দঃ এশিয়াতে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। শেষে ২০২৪ সালের ৫ই অগাস্ট বাংলাদেশে ছাত্র জনতার বিপ্লব হিন্দি গুজারাতিদের বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণের স্বপ্নের শলীল সমাধি ঘটায়। ১৯৪৭-এ ব্রিটিশ ভারতে মুসলমান ছিল ২৪%। তাই তখন গোটা ব্রিটিশ ভারত পেলে অনায়াসেই গুজারাতি হিন্দি-রা নিয়ন্ত্রণ করত গোটা ব্রিটিশ ভারত। কিন্তু আজ ২০২৪-এ ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩৩.৫% হয়ে গেছে মুসলমান আর প্রবণতা বলছে ২০৫০-এ তা হবে ৩৮%।

অর্থাৎ গ্রেটার ভারত তৈরি হলে সেখানে মুসলমান ভোট ব্যাঙ্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে আর তখন হিন্দিভাষি হিন্দুদের ভোটের জোড়ে হিন্দি গুজারাতিরা ব্যবসা ও কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরী নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেনা। এমনকি বাংলাদেশ দখল করে ১৬ কোটি মুসলমান ও ১৮ কোটি বাংলা ভাষি ভারতে ঢুকিয়ে হিন্দিভাষি হিন্দুদের ভোটের গুরুত্ব কমাতে পারবেনা হিন্দি গুজারাতি শাসক শ্রেণি। বাংলাদেশ-এর ৫ই অগাস্ট, ২০২৪ বিপ্লব বুঝিয়ে দিল ছোট রাষ্ট্র বানিয়ে নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব না। তাই পাকিস্তান বা বাংলাদেশ দখলের স্বপ্ন বা পাকিস্তান ভেঙ্গে ছোট রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের স্বপ্ন ভারতের ডিপ স্টেট আর দেখেনা। যেহেতু পাকিস্তান ও বাংলাদেশ দখল করে আর লাভ নেই, তাই ভারতের হিন্দি গুজারাতি ডিপ স্টেট মনে করছে গান্ধী নেহরুর ধর্ম নিরপেক্ষতার মুখোশের আর দরকার নেই। মোদি যোগী তাই গুজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের মুখ। ভবিষ্যতে ভারতে বসবাসকারী মুসলমান-দের বিরুদ্ধে জেনোসাইড সংগঠিত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারত এখনো গরীব দেশ। সেখানে জমি ভেরি নারী দখলের লড়াই আজও প্রাসঙ্গিক। আদি পুঁজি যোগাড় করতে সংখ্যাগুরু জাতি সংখ্যালঘু জাতির বিরুদ্ধে জেনোসাইড করেছে আধুনিকতার সূচনা লগ্ন থেকেই।

তাই হিন্দিভাষী অঞ্চল, গুজারাত, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক-এ অতি ক্ষুদ্র মুসলমান জনসংখ্যার বিরুদ্ধে জেনোসাইড হওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা। মুসলমান অধ্যুষিত কাশ্মীর উপত্যকায় হিন্দু সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। হায়দ্রাবাদ, কেরালা, পঃ বঙ্গ ও আসাম- যেখানে একটা ভাল সংখ্যা রয়েছে মুসলমানদের সেখানেও আঘাত হানার পরিকল্পনা করবে গুজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ। এই অঞ্চলগুলোই দাঙ্গার পক্ষে আদর্শ কারণ এই সব অঞ্চলে মুসলমানরা কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে। পৃথিবীর নিয়ম হল "হয় বৃদ্ধি, নয় হ্রাস", স্থবিরত্বের কোনও জায়গা নেই হিন্দি গুজারাতি সাম্রাজ্যের (যার পোষাকি নাম ভারত) বৃদ্ধির জায়গা আর নেই। অতএব এই সাম্রাজ্যকে শীঘ্রই সঙ্কুচিত হতে হবে।

হোতেই পারে হিন্দিভাষী অঞ্চল, গুজারাত, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক-এ জেনোসাইড-এর মুখে পড়ে বহু মুসলমান বিদেশে বা কাশ্মীর উপত্যকায় বা কেলায় বা হায়দ্রাবাদে বা পঃ বঙ্গে বা আসামে পালিয়ে যাবে। ফলে ভালো সংখ্যা আছে এমন জায়গায় মুসলমানদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। আবার কম সংখ্যায় মুসলমান আছে এমন অঞ্চল মুসলমান শূন্য হয়ে যেতে পারে। আবার পঃ বঙ্গ ও আসামের মসুলমানদের বাংলাদেশে পুশ করার চেষ্টা করা হোতে পারে (যেমন মিয়ানমার রোহিঙ্গা মুসলমানদের পুশ করেছে বাংলাদেশে)। পাকিস্তান শক্তিশালী বলে কাশ্মীর উপত্যকার মানুষকে পুশ করতে পারবেনা। বাংলাদেশ শক্তিশালী অবস্থান নিলে পঃ বঙ্গ ও আসামের মুসলমানদেরকেও পুশ করতে ব্যর্থ হবে। সব মিলিয়ে বলা যায় দক্ষিণে হায়দ্রাবাদ ও কেরালা এবং পূর্বে পঃ বঙ্গ ও আসাম আর উত্তরে কাশ্মীর উপত্যকা অঞ্চলে শীঘ্রই বিপুল সংখ্যক মুসলমান-এর জেনোসাইডের মুখে পড়ে আভিবাসী হিসেবে চলে আসার সম্ভাবনা আছে হিন্দিভাষী অঞ্চল, গুজারাত ও মহারাষ্ট্র থেকে। জেনোসাইড দাঙ্গা ও জমি ভেরি নারী দখলের আদি পুঁজি সঞ্চয়-এর আরেকটা রাউণ্ড দেখতে চলেছে ভারত।

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

Theoretical Hindu 05-December-2024 by east is rising১) সাধারণ মানুষ-এর প্রবণতা দুর্বল-এর পাশে না থাকা আর ক্ষমতাবানের পা চাটাঃ বাঙালি মুস্লমান-এর চেয়ে যেহেতু হিন্দি গুজারাতিরা বেশি শক্তিশালী আর তাই সাধারণ বাঙালি হিন্দু বাঙালি মুস্লমানদের থেকে বেশি পছন্দ করে হিন্দি গুজারাতিদের।

২) বাঙালি হিন্দুরা বাংলা সালতানাত আমলে (১৩৫৩-১৫৭৫) বাঙালি মুসলমান বলতে উচ্চ কিছু (সুলতান সম্ভ্রান্ত) বুঝত, কিন্তু মোঘল আমল (১৬১১-১৭১৭)-এ বাঙালি হিন্দুদের চোখে উরদু মুসলমান বলতে উচ্চ কিছু (মোঘল গভর্নর সম্ভ্রান্ত) আর বাঙালি মুসলমান বলতে নীচু কিছু (চাষা) বুঝতে থাকে আর ব্রিটিশ আমল-এ (১৭৫৭-১৯৪৭) নিজেদের উচু (জমিদার আধুনিক) ও বাঙালি মুস্লমানদের নীচু (চাষা ধর্মময়) ভাবতে থাকে। নীচু বাঙালি মুস্লমান-দের এক ভাবতে বা নিজেদের থেকে উঁচু ভাবতে তাই কষ্ট হয় বাঙালি হিন্দুদের।

৩) মহাভারত রামায়ণ মূলত হিন্দি গুজারাত কেন্দ্রিক মানে মথুরা দ্বারকা কুরুক্ষত্র অযোধ্যা সবই হিন্দি ও গুজারাত অঞ্চলে। ফলে বাঙালি হিন্দুদের এক ধরণের আদর্শগত আনুগত্য আছে হিন্দি গুজারাত-এর প্রতি। (যদিও ঐতিহ্যগত ভাবে বাঙালি হিন্দুদের কালিকা পূরাণ বা মোঙ্গল কাব্য-এর মতো নিজস্ব ধর্ম গ্রন্থ আছে, কিন্তু পুরুষালি রামায়ণ মহাভারত-এর কাছে রমণি কেন্দ্রিক কালিকা পূরাণ ও মোঘল কাব্য ক্রমেই হেরে গেছে।)

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

Social Hindu 04-December-2024 by east is risingহিন্দি গুজারাতি সাম্রাজ্যবাদ বাংলার (বাংলাদেশ পঃবঙ্গ ত্রিপুরা) ওপর আঘাত বাড়াচ্ছেঃ বাংলাদেশের মেধার অধিকারের আন্দোলন, সুকান্ত মজুমদার-এর পঃ বঙ্গ থেকে উত্তর-এর অংশকে আলাদা করার ডাক, নিশিকান্ত দুবের মালদা ও মুশিরদাবাদ জে্লাকে কেন্দ্রীয় শাসিত করতে বলা, সবই আসলে এক সূত্রে গাঁথা।

হিন্দি গুজারাতি সাম্রাজ্যবাদ জানে বাঙালি জাতি জনসংখ্যার দিক থেকে ৩০-৩৫ কোটি। বাংলার আছে বিশাল সমুদ্র তট যেখান থেকে বাঙালি অনায়াসে বিদেশের সাথে বাণিজ্য চালাতে পারবে এবং বিদেশি মুদ্রা আয় করতে পারবে এবং সেই মুদ্রার বলে স্বাধীন রিসার্ভ ব্যঙ্ক বানাতে পারবে যা স্বাধীন রাষ্ট্রের আধুনিক যুগে সবচেয়ে বড় বুনিয়াদ।

বাঙালি স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়ে গেলে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশ হবে আর তা হলে গোটা গুজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। তাই যেভাবে হোক বাঙালিকে শেষ কর। শেষ করতে এক দিকে বাংলাদেশের সার্বভৌম সরকারকে নিয়ন্ত্রণ কর। আর অন্যদিকে পঃ বঙ্গ-এর রাজ্য সরকারকে নিয়ন্ত্রণ কর। যদি নিয়ন্ত্রণ করতে না পার তো নানাভাবে সরকারকে বেকায়দায় ফেল। বর্তমান বাংলাদেশ সরকার আপাতত নিয়ন্ত্রণে আছে গুজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের। কিন্তু পঃ বঙ্গের রাজ্য সরকার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নেই। তাই পঃ বঙ্গের যে অংশটায় বিজেপি জিতেছে অর্থাৎ উত্তরের অংশকসক আলাদা করার দাবি জানাচ্ছে।

এবার প্রশ্ন পঃ বঙ্গ-এর রাজ্য সরকার কিভাবে গুজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে কাজ করছে?

এক, পঃ বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যনারজি তিস্তার জলের ভাগ বাংলাদেশকে দিতে রাজি নয় আর এর কারণ হল তিস্তার জলের বেশি ভাগ বাংলাদেশকে দিলে পঃ বঙ্গের উত্তর বঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সেখানকার চাষাবাদে ভয়ঙ্কর পরিণাম নেমে আসবে। গুয়াজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ চায় তিস্তার জল বাংলাদেশকে দিয়ে একদিকে তার পোষা বাংলাদেশ-এর সরকারকে স্থায়িত্ব দিতে আর অন্য দিকে পঃ বঙ্গের উত্তর বঙ্গে ভয়ানক ক্ষরা তৈরি করে সব দোষ পঃ বঙ্গ সরকারের ওপর চাপিয়ে উত্তর বঙ্গকে পঃ বঙ্গ রাজ্য থেকে আলাদা করা। উত্তর বঙ্গ আলাদা রাজ্য হলেই সেখানকার প্রশাসনে বিজেপি গেঁড়ে বসবে এবং আস্তে আস্তে বাংলা ভাষা তুলে দিয়ে হিন্দি চালু করবে। এই পথেই পূর্ব বিহার ও ঝাড়খণ্ড রাজ্য থেকে বাংলাকে মুছে দিয়েছে গুজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ। মমতা তিস্তার জল না দিয়ে একদিকে বর্তমান বাংলাদেশের সরকারকে বিপাকে ফেলছে আর অন্যদিকে উত্তর বঙ্গকে আলাদা হতে আর শুঁকিয়ে মারতে বাঁধা দিচ্ছে।

দুই, পঃ বঙ্গ সরকার-এর প্রধান মমতা ব্যনারজি মুসলমান ভোটের ওপর দাঁড়িয়ে নির্বাচনের পর নির্বাচন জিতছেন আর এর কারন পঃ বঙ্গে এখন ২০২৪ সালে মুসলমানের সংখ্যা ২০১১-এর আদম সুমার সুমারির প্রজেকশন ধরলে দাঁড়ায় ৩০%। এই সংখ্যা আগামী দশ বছরে ৩৮% হতে পারে। বাঙালি হিন্দুদের সংখ্যা অন্য দিকে বর্তমানের ৫৫% থেকে কমে ৪০%-তে নেমে আসতে পারে। হিন্দিভাষী হিন্দুদের সংখ্যা ১১% থেকে ১৭% হবে। এখানে উল্লেখ্য বিষয় হল পঃ বঙ্গে বাঙালি ও উর্দু মুসলমানেরা ভূমি পুত্র আর হিন্দি হিন্দুদের অধিকাংশই অন্য রাজ্য (মূলত রাজস্থান বিহার ইউপি থেকে আগত)। ভুমি পুত্রদের জন্মহার কমবে যদি শিল্পায়ন ও নগরায়ন দ্রুত বাড়ে আর অন্য রাজ্য থেকে আগমনও বৃদ্ধি পাবে যদি শিল্পায়ন ও নগরায়ন দ্রুত বাড়ে। অর্থাৎ পঃ বঙ্গে যদি শিল্পায়ন ও নগরায়ন দ্রুত বাড়ে তবে মুসলমানদের জন্ম হার আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত কমবে আর অন্যদিকে হিন্দিদের আগমনের হার ও তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত বাড়বে। তাই গুজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ চায় পঃ বঙ্গে শিল্পায়ন নগরায়ন দ্রুত হোক। কিন্তু শিল্পপতিদের হাত থেকে চাষিদের জমি বাঁচানোর আন্দলনের বলে ক্ষমতায় আসা মমতা ব্যনারজি শিল্পায়নের পথে যাচ্ছেনইনা। ফলে হিন্দিদের আগমনের গতি মন্থর হচ্ছে আর মুসলমানদের জন্মহার যতটা দ্রুত কমার কথা ২০১১ আদম সুমারির প্রজেকশন অনুযায়ী তার থেকে জন্মহার কমছে অনেক কম গতিতে।

বিজেপি হল গুজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের উগ্র রূপ আর কংগ্রেস হল তার নম্র রূপের মুখোশ। কংগ্রেস পঃ বঙ্গে শেষ আর বিজেপি গোটা পঃ বঙ্গে জয়ী হতে পারবেনা। লারি পূজারি বাঙালি হিন্দু ক্রমেই জনসংখ্যার দিক দিয়ে ক্ষয়িষ্ণু হচ্ছে আর বাঙালি হিন্দুর ক্ষয়ের সুযোগ বেশি তুলছে মুসলমানেরা। কিন্তু গুজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ চায় বাঙালি হিন্দুদের ক্ষয়ের মূল লাভ তুলুক হিন্দিরা। মমতার শিল্প করায় অনাগ্রহ ও দান-এর রাজনীতি পঃ বঙ্গে মুসলমানেদের অবস্থান হিন্দিদের তুলনায় শক্ত রাখছে। যদিও মমতার লারি কেন্দ্র করে নানা দান মুসলমান লারিকে ধর্ম বিমুখ করছে আর এর ফলে পঃ বঙ্গের মুসলমানেদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমছে কিন্তু হিন্দিদের থেকে তারা তুলনামূলক ভাবে সুবিধেজনক বস্থায় থাকছে। বিজেপি বুঝতে পারছে আগামী ১০ বছরে বাঙালি হিন্দু বুমার জেনারেশনটা (১৯৪৫ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে যাদের জন্ম) শেষ হয়ে যাবে আর তা বাঙালি হিন্দুদের সংখ্যার শেয়ার অনেক কমিয়ে দেবেই। মুসলমানেদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার হিন্দিদের চেয়ে পঃ বঙ্গে বেশি থাকলে (শিল্পায়ন গতি মন্থর বলে), ২০১১ সালের প্রজেকশন ধরে যত ভাবা হচ্ছে তার চেয়েও বেশি হবে মুসলমানেদের সংখ্যার শেয়ার। আমার গণিত বলছে আগামী ১০ বছর পরে পঃ বঙ্গে মুসলমানেদের সংখ্যা ৩৮% নয়, হবে ৪১% আর হিন্দিদের হবে ১৫%।

মজার ব্যপার অসমের লারি পূজারি হিন্দুরাও জনসংখ্যার দিক দিয়ে ক্ষয়িষ্ণু আর আসামের শিল্প সম্ভাবনা ও নগরায়ন সম্ভাবনা ভৌগোলীক কারণে অনেক কম। ফলে সেখানে মুসলমানেদের সংখ্যা ৫০%-এর কাছে পৌঁছে যাবে আগামী ১০ বোছোড় পরেই। আসামের মুখ্যমন্ত্রী একে জীবন মরণ সমস্যা বলেছেন।

গুজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ জানে যে বাঙালি হিন্দুর আর কোনও অস্তিত্ব থাকবেনা। স্বল্প জন্মহারর ফলে বাঙালি (ও আসামিয়া) হিন্দুদের জনসংখ্যার শেয়ার পড়তেই থাকবে এবং বয়স্কদের সংখ্যা যুবাদের সংখ্যার চেয়ে কম হবে। যার অস্তিত্বই থাকবেনা তার হিন্দুত্ব বা বাঙ্গালিত্ব কোনটাই বহন করার ক্ষমতা থাকবেনা। এর সঙ্গে যোগ করা যায় যে বাঙালি হিন্দুদের একটা বড় অংশ হিন্দি গুজারাতিদের কাছে নতি স্বীকার করে ফেলেছে। নতি স্বীকারের শেষ পর্যায়ে নেমে এসেছে কারণ এখন বাঙালি হিন্দু মেয়েরা হিন্দি গুজারাতি স্বামী পেলে বরতে যায় আর বাঙালি পরিবারগুলোও তাতে শ্লাঘা অনুভব করে। তাই গুজারাতি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ জানে যে বাঙালি হিন্দুরা বাঙ্গালিত্বের জন্য লড়াই করতে পারবেনা। কিন্তু লারি পূজারি বাঙালি হিন্দু হিন্দিদের দালাল হিসেবে পঃ বঙ্গ থেকে মুসলমান হটাতে কতটুকু সাহায্য করতে পারবে? পরের পর্বে আমরা এর উত্তর খুঁজব।

Read More

Author: Saikat Bhattacharya

Theoretical Hindu 26-July-2024 by east is risingশেষ লারী পূজারী জাতি কিভাবে ধ্বংস হবে?

কেন কিছু বাঙ্গু হেদু হয় হিন্দি ভাষা নিয়ে হিন্দি হেদু হয়ে যাবে নয়তো ইসলাম ধর্ম নিয়ে বাঙালি মুসলমান হয়ে যাবে ?

পশ্চীম বাংলায় বাঙ্গু হেদু ৫৫%, হিন্দি হেদু ১২%, অন্যান্য হেদু যেমন নেপালী ২%।

বাঙ্গু হেদু লারী পূজারী আর তাই জন্মহার অত্যন্ত কম প্রায় ৪০ বছর ধরে।

তাই বলা যায় ৫৫%-এর অন্তত ২৭% আগামী ২০ বছর পরে ৬০ বছরের বেশি হবে।

২৮% অল্প বয়সীদের মধ্যে ৮% ১৫ বছরের নীচে হবে।

১৬-৫৯ বছরের মধ্যে থাকবে ২০%।

এদের ১০% হবে লারী আর ১০% হবে পুরুষ।

১০% লারীদের একটা বড় অংশ (৫%) অন্য জাতির পুরুষের সাথে ভেগে যেতে চাইবে।

আর একটা অংশ বিয়ে না করে বা বিয়ে করে বাচ্চা না দিয়ে কুকুর বিড়াল পুষবে (৩%)।

মাত্র ২% বাঙ্গুই হেদু লারী ঠিকঠাক সংসার করবে।

১০% পুরুষের একটা বড় অংশ (৫%) বিয়ে করার ঝামেলায় যাবে না বা বিয়ে করে ডিভোর্স করতে বাধ্য হবে।

৩% পুরুষ বিদেশে পালাবে আর ২% বাঙ্গু হেদু পুরুষ ঠিকঠাক সংসার করবে।

এই ২% বাঙ্গু হেদু স্বামী-স্ত্রী নিজেদের সন্তানদের আর বাঙ্গু হেদু রাখতে পারবেনা।

শেষে কিছু বাঙ্গু হেদু হয় হিন্দি ভাষা নিয়ে হিন্দি হেদু হয়ে যাবে নয়তো ইসলাম ধর্ম নিয়ে বাঙালি মুসলমান হয়ে যাবে।

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

Social Hindu 28-June-2024 by east is risingAshoka killed 18000 Ajivikas of Pundrahvardhana and eradicated the entire Ajivika faith. He also enforced vegetarianism and perscuted whoever did not follow that dictat. This destroyed livelihoods of many classes whose profession was tied to hunting, fisheries and animal byproducts. But he is considered 'The Great'. This is is what called propaganda. Here actions do not matter but affiliation is everything. This is the main peril of monotheistic religions.

Sharamanic faiths emerged in eastern gangetic plains as a reaction to Vedic Religion. Their main objection was Animal sacrifice in rituals and meat-eating, ban on moneylending and interests, restriction of the power of propertied classes and private property in general. It is the Shramanic religions that banned cowslaughter as Cow was an important animal in both agriculture and trade. Yet this crucial history is supressed to hide the true knowledge about how everything came into existence.

When Vedic religion died, their old followers also took on these Shramanic ethos.

Buddhism is one of the pioneer of state-sponsored theocracy, religious persecution and violence. It was from Kushans Buddhism started to become more evolved and humane.

Is it surprising that the narratives of monotheist reactionaries and indian state always converges or there is some deeper links?

Read MoreAuthor: Purandhar Khilji

Historical Hindu 16-June-2024 by east is risingKodavas are military caste of Kodagu district of Karnataka.

Kodagu is mountainous country and even today is a well forested.

Kodavas used this mountainous and forested landscape to their advantage - invading armies were lured deep into Kodagu, then relentlessly harassed by guerrilla warfare and then finished off by large scale surprise attacks.

Problems between Kodagu and Muslim rulers of Mysore began as early as 1765.

Hyder Ali of Mysore sent a large force under Fazalulla Khan to conquer Kodagu. Kodavas under Chikka Virappa defeated the force in four major battles and forced them into retreat.

Unfortunately in 1773, a succession dispute in Kodagu was taken advantage by Hyder Ali - Lingaraja, one of the contestants asked for Hyder Ali’s help and he invaded Kodagu with a Mysore army.

This force was thoroughly defeated at Battle of Yedavanad. But Lingaraja being a Kodava himself, persuaded many Kodavas to support his cause and this managed to win over the whole Kodagu without any fight!

Deposed king named Devapparaja and his entire family was murdered by Hyder Ali.

But soon nemesis struck - in 1780, Lingaraja died.

His sons Vira Rajendra and Lingaraja were minors - taking advantage of this situation, Hyder Ali took over the administration of Kodagu directly.

His pretext was that he will rule until princes became adults - though it was clear to all that his aim was annex Kodagu. Both princes were kept in captivity for 8 years (until 1788).

In 1782, a massive revolt broke out in Kodagu as people were angry with Hyder Ali deposing their king.

Kodavas drove out all Mysore forces from their land and became independent (Hyder had died in the meantime).

Now Tipu is the ruler of Mysore - he invades Kodagu in 1784 but was driven out by Kodavas in 1785.

Tipu then sent another army of 15,000 men but were defeated by 4,000 Kodavas at Battle of Ulagulli. Entire Mysore army had flee for their life and their whole baggage was looted by Kodavas.

Then as usual, Tipu used treachery - he promised to make peace with Kodavas and invited them for a peace talk at Talakkaveri.

But Kodava delegation was arrested and their 85,000 followers and their family members were forcibly converted to Islam.

Not content with this, Tipu then ordered his army to kill every single Kodava man they could lay hand on and enslave their women and children.

Terrible atrocities were committed - mass rape, enslavement of women, forcible conversions, destruction of temples, slaughter of cows, wholesale burning of villages, fields and orchards etc.

Kodavas refused to buckle and wage valiant guerrilla warfare from hills and forests.

In 1788, imprisoned VIRA RAJENDRA along with his family escaped from jail (due to help by Pazhassi Raja by some accounts).

Kodavas who were leaderless until then, rallied around this charismatic and energetic 24 year old prince.

He and his men launched a massive campaign that drove out Muslim forces from Mysore and even invaded and sacked Mysore proper itself.

Infuriated Tipu sent a large army under Ghulam Ali to deal with Kodavas - bitter fighting followed. Kodavas fought for every inch of land and Mysore army suffered heavy losses.

Luck also came to help Kodavas as Ghulam Ali and his army was re-directed to Malabar in 1789 to deal with massive revolt by Nayars there.

But Vira Rajendra was determined not to let Mysore army retreat in peace - He and his men launched a massive attack on retreating army of Ghulam Ali and slaughtered a large part of enemy force in Battle of Kodantur.

Another Mysore force sent against him was totally defeated at Battle of Heggala and their entire baggage was looted.

This was followed by Kodavas defeating another Mysore army in Battle of Kushalnagara and seized the Mysore fortress there.

He followed up this victory by defeating Mysore garrison stationed at Beppunad and then seizing several forts and outposts of Mysore army across Kodagu.

In 1790, Tipu sent another large force under Buranuddin into Kodagu - this force too was defeated by Vira Rajendra at Second Battle of Kushalnagara.

His next major victory was occupation of Amara Sulya.

Tipu for the last time, sent a large force under Kader Khan to defeat Vira Rajendra - but Khan was also defeated at Battle of Mullusoge and most important Mysore fort in Kodagu - Mercara was captured.

Rajendra and his troops then invaded Mysore proper once more and pillaged it thoroughly to retaliate the destruction done by Tipu’s troops in Kodagu.

With this, Kodagu was permanently free of Tipu’s threat.

Post Script:

Revengeful Tipu - unable to defeat Rajendra in battle - sent assassins to kill him. But they were caught and executed.

When Tipu faced British threat in Third Anglo-Mysore War, he tried to reconcile with Rajendra and asked his help.

Rajendra told him that he will not help him as he could never forget nor forgive the genocidal cruelty done to his people.

Reference:

Coorg Manual - G. Richter (1870)

Written in Quora by Sagar Meloth

Author: Saikat Bhattacharya

Historical Hindu 27-May-2024 by east is risingরাজস্থানীরা মোঘলদের পায়ে থাকতে রাজি হয়।

কেন?

রাজস্থান সমুদ্রতটহীন ও কৃষিহীন মরুভূমি। তাই রাজস্থানের বাইরের অঞ্চল দখল করে সেখানকার কৃষি ও বৈদেশিক ব্যবসা থেকে খাজনা তোলার লক্ষ্য তাদের তাকবেই। তাদের সাধ্যে কুলোয়নি কখণো গোটা দক্ষিণ এশিয়া দখল নেওয়ার। তারা উত্তর প্রদেশ অব্ধি এগিয়েছে কিন্তু বারবার দক্ষীনে মারাঠি ও পূর্বে বাঙালি ও পশ্চীমে আরব (সিন্ধু) পাঞ্জাবী কাশ্মিরীদের সাথে পেরে ওঠেনি। যেমন প্রতিহারেরা পাল ও রাষত্রকূট ও আরবদের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে কখনো জয়ী পারেনি।

কিন্তু উজবেক মোঘলরা বাংলা থেকে ডেক্কান সমস্ত সালতানাতকেই পরাজিত করার ক্ষমতা ধরত। তাই রাজস্থানীরা বুঝল মোঘলদের সঙ্গ দিলে উতর প্রদেশ বাংলা ডেক্কান সমস্ত এলাকার খাজনার বখরার ভাগ পাওয়া যাবে। রাজস্থানীরা যা একা পারতনা মোঘলদের সঙ্গী হলে তা পারা যাবে।

তাই রাজস্থানীরা সঙ্গ দেয় মোঘলদের। নিজের ঘরের মা বোন স্ত্রীদের মোঘলদের হারেমে দিয়ে নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করে মোঘলদের বিশ্বাস অর্জন করে মোঘলদের লিটের বখরা পেয়েছে।

(বঙ্কিম চন্দ্র "দুর্গেশ নন্দিনী" উপন্যাসে আবার মোঘল রাজপুত লটকে বৈধতা দিয়ে গেছেন আর বাঙালি রাজকুমারীকে রাজস্থানি রাজকুমাওরের কাছে সঁপে দিয়েছেন। গল্পে হোলেও বাঙ্গালির হিন্দি চাটা মনন-এর শুরু ওখানেই।)

বাঙ্গালির কি মোঘলদের থেকে বা রাজস্থানীদের থেকে কিছু পাওয়ার ছিল?

সেই সময় কোনও বাঙালি কি মোঘলদের সঙ্গী হয়নি?

বাঙ্গালির কৃষিজমি আর সমুদ্রতট দুইই আছে। তাই বাঙ্গালির থেকে বাইরে থেকে লোক ছিনিয়ে নিতে আসবে খাজনা সেটাই স্বাভাবিক। মোঘলরা ও তাদের অনুচর রাজস্থানীরা বাংলায় আসে বাংলার সুলতানের থেকে খাজনার ভাগ নিতে। সুলতান ও তার সঙ্গী রাজারা স্বাভাবিকভাবেই মোঘল বিরোধী অবস্থান নেয়। আবার দক্ষিণ বাংলার অনেক রাজাই যেমন পঞ্চানন গাঙ্গুলী (সাবর্ণ রায় চৌধুরী) মোঘলদের সঙ্গী হয়।

মোঘলরা জিতলে সাবর্ণরা কি পেতে পারে?

বড় জোড় সুলতানকে যে খাজনা দিতে হবে তার চেয়ে মোঘলদের কম দিতে হবে? মানে বাংলার সামস্তদের আসলে লাভের জায়গা ছিলনা সেরকম মোঘলদের সমর্থন করে। কারণ তাকে খাজনা দিতেই হবে আর সে লুটের বখরা সেভাবে পাবেনা কারণ তার কাছে সমুদ্র ব্যবসা ও কৃষিজমি আছে। রাজস্থানীদের ভারত লুটের ইচ্ছে বেশি। কারণ রাজস্থানে খাজনা নেই। যার খাজনার উৎস নেই তার মধ্যে বাইরের এলাকা দখল করার বাসনা বেশী। মোঘল আর রাজস্থানিদের লক্ষ্য ছিল এক। যাদের কৃষি আছে বা সমুদ্র কৃষি দুইই আছে তাদের মনে হবে মোঘলরা তাদের খাজনা নিচ্ছে। রাজস্থানীদের মনে হবে মোঘলরা তাদের খাজনার ভাগ দিচ্ছে। এটাই তফাত।

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

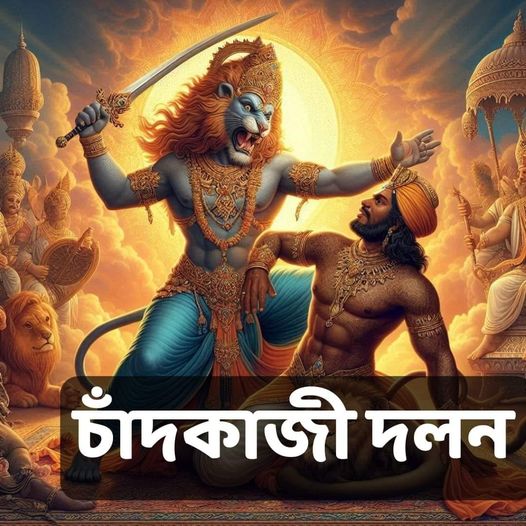

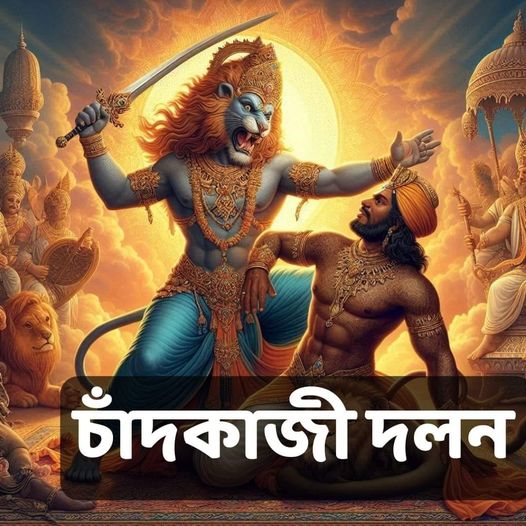

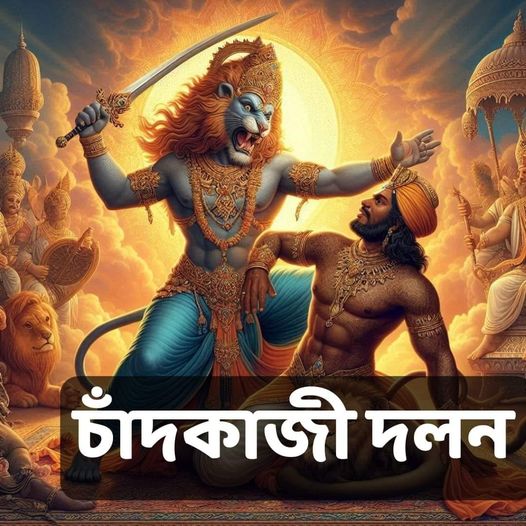

Historical Hindu 26-May-2024 by east is risingসংকীর্তন পার্টি ঘনিয়ে আসায় কাজী ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। কীর্তন আরও জোরে জোরে হয়ে উঠল। হঠাৎ, তার দরজার বাইরে, এবং হরিনামের শক্তিশালী ধ্বনির উপরে, বজ্রের মতো একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠল, "কোথায় সেই দুষ্টু ভক্ত চাঁদ কাজী যে আমার সংকীর্তন আন্দোলনকে বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল? আমি পবিত্র ধর্মের সমবেত মন্ত্র প্রচারের জন্য অবতীর্ণ হয়েছি। ভগবান কৃষ্ণের নাম যেখানে আমার ভক্তরা আনন্দের সাথে আমার সংকীর্তন করে, সেই মৃদঙ্গকে ভাঙার সাহস কি করে? দেরি না করে আমার কাছে বদমাশ করো যে তোমার পথে দাঁড়ায়! প্রভুর কথা সিংহের গর্জনের মত শোনাল। সেই সময়, কিছু শ্রদ্ধেয় ও সাধু আত্মা মহাপ্রভুর পায়ে পড়ল এবং তাঁকে করুণাময় হওয়ার জন্য অনুরোধ করল। তারা বলেছেন যে বেদ পরমেশ্বর ভগবানকে সর্বদা স্থির, সুখী এবং ক্রোধমুক্ত বলে বর্ণনা করেছে। এমনকি যখন ব্রহ্মা তার সমস্ত গোয়াল বন্ধু ও বাছুর চুরি করে নিয়েছিলেন, এমনকি ইন্দ্র যখন অত্যধিক বৃষ্টি দিয়ে ব্রজকে আক্রমণ করেছিলেন, তখনও ভগবান সজ্জিত ছিলেন। তারা ভগবানকে অনুরোধ করেছিলেন যে এইভাবে তাঁর নিরপেক্ষতা ত্যাগ করবেন না এবং বৈদিক আদেশগুলিকে ছোট করবেন না। ভগবান চৈতন্য খুশি হলেন, এবং তিনি ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের বেশ কিছু সম্মানিত সদস্যকে চাঁদ কাজীর বাড়িতে পাঠালেন। তারা তাকে এক কোণে পেল, ভয়ে কাঁপছে। শান্ত হওয়ার পর, কাজী মাথা নত করে প্রভুর সামনে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণলীলায় চাঁদ কাজী তাঁর মামা কামস হওয়ায় ভগবান চৈতন্য তাঁকে কাকা বলে সম্বোধন করেছিলেন।

কিছু ভদ্র আনুষ্ঠানিকতা বিনিময়ের পর, ভগবান চৈতন্য তাঁকে বললেন: যাও দুগ্ধা খাও, গাবি তোমারা মাতা। "তুমি গরুর দুধ পান কর, তাই গরু তোমার মা।" (শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত, আদি-লীলা, অধ্যায় 17, শ্লোক 153)

যদিও চাঁদ কাজী সম্রাট হুসেন শাহের আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক ছিলেন, তবুও তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং কোরান থেকে উদ্ভূত দর্শন ছিল অপর্যাপ্ত এবং ঘাটতি। স্বয়ং মুসলিম কাজী উপসংহারে এসেছিলেন: সহজ যবন-শাস্ত্রে অর্দ্ধ ভিকার । 'মাংস ভক্ষণকারীদের ধর্মগ্রন্থের যুক্তি ও তর্ক খুব সঠিক বিচারের উপর ভিত্তি করে নয়।" (শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত, আদি-লীলা, অধ্যায় 17, শ্লোক 171)

চাঁদ কাজী বলেছেন যে মুসলিম গ্রন্থ কোরান অনুসারে গরু হত্যার কোনো উল্লেখ বা কোনো অনুমোদন নেই। তিনি উপসংহারে বলেছিলেন যে যারা এই সিদ্ধান্তগুলিকে অনুমোদিত বলে তারা পবিত্র কোরানের বিরুদ্ধে কথা বলছে। তখন থেকেই চাঁদ কাজী ভক্ত হয়ে ওঠেন এবং তিনি মাংস ভক্ষণ ও কোনো প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকেন । বিশৃঙ্খল হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময়ও, চাঁদ কাজীর বংশধরেরা তাদের পূর্বপুরুষের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অক্ষুণ্ণ রেখেছিল এবং হিন্দুদের সঙ্গে কখনও কোনো বিরোধ হয়নি।

ভগবান চৈতন্য প্রসঙ্গ পাল্টে কাজীকে জিজ্ঞেস করলেন কেন সেই রাতে আগে তিনি শ্রীবাস অঙ্গনে সংকীর্তন বন্ধ করেছিলেন কিন্তু আজ তিনি তা বন্ধ করার চেষ্টা করেননি। কাজী কবরের দিকে তাকিয়ে ভগবানকে বললেন, মৃদঙ্গ ভেঙে ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন। সেই রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে একজন মানুষের দেহ এবং একটি সিংহের মাথার সাথে একটি হিংস্র ও ভয়ঙ্কর প্রাণী এবং যার ভয়ঙ্কর দাঁত এবং লম্বা নখ ছিল তিনি যদি আবার সংকীর্তন আন্দোলনে বাধা দেন তবে তাকে মৃত্যুর হুমকি দিয়েছেন । তার বুকে বসে ভয়ে গর্জন করে, সে তাকে আঁচড় দেয়। কাজী তখন তার বুক খালি করে, এবং ভক্তরা একটি সিংহের অস্পষ্ট পেরেকের চিহ্ন দেখতে পান। তারা তৎক্ষণাৎ নৃসিংহদেবের কথা মনে পড়ল এবং কাজীর কাহিনী অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে গ্রহণ করল।

চাঁদ কাজী তখন অশ্রুসজল চোখে ভগবানের পদ্মের চরণে পড়লেন এবং শপথ করলেন যে, সেই দিন থেকে তিনি বা তাঁর বংশের কেউই এখন বা ভবিষ্যতে সংকীর্তন আন্দোলনে কোনো বাধা দেবেন না। . যদি কাজী বলেন, তার কোনো বংশধর যদি তা করে থাকে, তাহলে সেই বংশধরকে পরিবার থেকে প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে বঞ্চিত করা হবে। এই কথা শুনে ভগবান চৈতন্য উচ্চারণ করলেন "হরি! হরি!" উত্থান, তিনি উল্লসিত এবং বিজয়ী সংকীর্তন দলের নেতৃত্ব দিয়ে শ্রীধাম মায়াপুরে ফিরে আসেন। ফিরে আসার সময় তিনি তাঁর প্রিয় ভক্ত শ্রীধরের বাড়িতে থামলেন।

চাঁদ কাজী দেহত্যাগ করার পর নবদ্বীপে তাঁর সমাধি স্থাপন করা হয়। তাঁর সমাধির উপরে অবস্থিত এই গাছটি 500 বছরেরও বেশি পুরনো। এই গাছটি আসলে অতীতের এই সব ঘটনার সাক্ষী। ভগবান চৈতন্যের ভক্তরা, নম্রতা অনুভব করে, চাঁদ কাজীর সমাধি প্রদক্ষিণ করেন কারণ তিনি প্রভুর করুণা লাভ করেছিলেন। আপনি যদি গাছের দিকে তাকান তবে আপনি দেখতে পাবেন যে এটি ভিতরে ফাঁপা হলেও এটি সর্বদা সুন্দর ফুল দেয়।

From Aranya Saha

Author: Saikat Bhattacharya

Religion Hindu 22-May-2024 by east is risingপ্রভু চৈতন্য মহাপ্রভু পনের শতকের শেষের দিকে, 1486 সালে আবির্ভূত হন। তিনি ভারতের বাংলায় জন্মগ্রহণ করেন, যেটি তখন পাঠান মুসলমানদের দ্বারা শাসিত ছিল । সতেরো বছর বয়সে চৈতন্য মহাপ্রভু তার সংকীর্তন আন্দোলন (ঈশ্বরের নামের সমবেত জপ) শুরু করেন। তিনি নবদ্বীপের সমস্ত নাগরিককে হরে কৃষ্ণ মন্ত্র (স্তব) উচ্চারণ করার জন্য প্রচার করেছিলেন এবং প্রতিটি বাড়িতে তারা নিয়মিত সংকীর্তন করতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে যখন সংকীর্তন আন্দোলন শুরু হয়, তখন নবদ্বীপে কেউ "হরি! হরি!" শব্দ ছাড়া অন্য কোনো ধ্বনি শুনতে পায়নি। এবং মৃদঙ্গের (ঢোল) প্রহার এবং হাত করতালের সংঘর্ষ। হরে কৃষ্ণ মন্ত্রের অবিরাম জপ শুনে স্থানীয় মুসলমানরা খুব বিরক্ত হয়ে চাঁদ কাজীর কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পেশ করে।

নবদ্বীপ সিটি ম্যাজিস্ট্রেট কাজী উপাধি ধারণ করেন। তৎকালীন সিটি ম্যাজিস্ট্রেট চাঁদ কাজী নামে পরিচিত ছিলেন। জমির মালিকরা জমির উপর কর ধার্য করত, কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া কাজীর উপর অর্পিত দায়িত্ব। কাজী এবং জমিদার উভয়েই বাংলার গভর্নরের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন, যিনি সেই সময়ে সুবা-বাঙ্গালা নামে পরিচিত ছিলেন। মাদিয়া, ইসলামপুরা এবং বাগোয়ানা জেলাগুলি হরি হোদা বা কৃষ্ণদাস হোদা নামে পরিচিত তাঁর বংশধরের অধীনে ছিল। কথিত আছে চাঁদ কাজী ছিলেন নবাব হোসেন শাহের আধ্যাত্মিক গুরু ।

এক মতে চাঁদ কাজীর নাম ছিল মাওলানা সিরাজুদ্দীন , অন্য মতে তার নাম ছিল হাবিবর রহমান । চাঁদ কাজীর বংশধররা এখনও মায়াপুরের আশেপাশে বসবাস করছে। লোকেরা এখনও চাঁদ কাজীর সমাধি দেখতে যায়, যা একটি চম্পাকা এবং নিম গাছের নীচে রয়েছে এবং এটি চাঁদ কাজীর সমাধি নামে পরিচিত। চাঁদ কাজী রাগান্বিত হয়ে একদিন সন্ধ্যায় শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতে আসেন, এবং একটি আনন্দময় কীর্তন (গান) চলতে দেখেন, তিনি মৃদঙ্গ (ঢোল) ভেঙ্গে এইভাবে বলেছিলেন: "এত দিন ধরে আপনারা সবাই হিন্দু ধর্মের নিয়মনীতি অনুসরণ করেননি। , কিন্তু এখন আপনি খুব উৎসাহের সাথে তাদের অনুসরণ করছেন, আমি কি জানতে পারি আপনি কার শক্তিতে এমন করছেন?"

চাঁদ কাজী ছিলেন বাংলায় সম্রাট হোসেন শাহের রাজ্যের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। মহাপ্রভুর সময়ে তিনি নবদ্বীপের শাসক এবং প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। জানা গেছে যে তিনি কোরান নামক মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যা করতেন এবং মুসলিম দেবতা আল্লাহর প্রতি তাঁর ভক্তি সম্রাটকে নির্দেশ দিতেন। তিনি হিন্দু ধর্মের প্রতি সর্বক্ষেত্রে কট্টর ও একনিষ্ঠ অত্যাচারী ছিলেন এবং তিনি বিশেষ করে হরি নাম সংকীর্তনের বিরোধী ছিলেন। কৃষ্ণলীলায় তিনি ছিলেন কংস, আর হোসেন শাহ ছিলেন জরাসন্ধ। একদিন চাঁদ কাজী শ্রীবাস অঙ্গনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যখন তিনি করতালের সুরেলা আওয়াজ এবং মৃদঙ্গের ছন্দময় প্রহার শুনতে পান। শঙ্খের ধ্বনি এবং হরিনাম সংকীর্তনের উচ্ছ্বসিত গান পরিবেশকে আনন্দে ভরিয়ে দিল। ভক্তদের উল্লাস শুনে কাজী তৎক্ষণাৎ ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন এবং অন্যদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোরানের নির্দেশ তাঁর মনে আহ্বান করার চেষ্টা করেন। কিন্তু, তিনি তা করতে পারেননি। আরও ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি শ্রীবাস অঙ্গন বাড়িতে প্রবেশ করেন এবং এক ভক্তের কাছ থেকে একটি মৃদঙ্গ কেড়ে নিয়ে মাটিতে ফেলে দেন। তারপর তিনি তার লোকদের নির্দেশ দিলেন, তারা যাকে ধরুক তাকে মারতে। অবশেষে, তিনি আল্টিমেটাম জারি করেন যে কেউ কৃষ্ণের নাম গাইতে ধরলে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে। কাজী হিন্দুদের উপর পানি ছিটিয়ে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার পরিকল্পনা করছিলেন।

পরের দিন ভক্তরা ভগবান চৈতন্যের বাড়িতে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানালেন। প্রভু যখন শুনলেন যে চাঁদ কাজী সংকীর্তন আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করছেন, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। যদিও মহাজাগতিক বিনাশের শেষের দিকে রাগান্বিত শিব তাকায় ভগবান চৈতন্য যেভাবে ক্রুদ্ধ ছিলেন তার তুলনায় মৃদু ছিল। এমন এক দৃষ্টিতে যা নম্র বিদ্যুত এবং বজ্রের মতো কণ্ঠস্বর, তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে অবিলম্বে সমস্ত বৈষ্ণবদের একত্রিত করার নির্দেশ দেন। তিনি প্রত্যেককে একটি জ্বলন্ত মশাল আনার নির্দেশ দেন এবং ঘোষণা করেন যে তারা একসাথে পুরানো নবদ্বীপ শহর জুড়ে একটি বিশাল নগর সংকীর্তন করবেন।

ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নামগুলি গেয়েছিলেন এবং আনন্দে নৃত্য করেছিলেন। এইভাবে তিনি প্রথম জনসাধারণের সংকীর্তনের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন ।

সমস্ত বৈষ্ণব একত্রিত হলে ভগবান চৈতন্য তাদের দলে বিভক্ত করেন। অদ্বৈত আচার্য একটি দলের নেতৃত্ব দেন। হরিদাস ঠাকুর আরেকটি দলের নেতৃত্ব দেন এবং শ্রীবাস পণ্ডিত আরেকটি দলের নেতৃত্ব দেন। প্রতিটি দলকে চারজন মৃদঙ্গ বাদক, ষোলজন করতাল বাদক, একজন কীর্তনের বিশেষজ্ঞ নেতা এবং একজন উচ্ছ্বসিত নর্তক দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়েছিল। প্রতিটি দলকে হাজার হাজার ভক্ত অনুসরণ করেছিল, সবাই তিলক দিয়ে সুন্দরভাবে সজ্জিত ছিল এবং প্রত্যেকে তুলসীর মালা দিয়ে মহিমান্বিত হয়েছিল। শঙ্খের জয়ধ্বনি, কিছু গভীর এবং কিছু উঁচু, বাতাসে ভরে উঠল।

ভগবান শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন-লীলা পূর্ববর্তী কোন অবতারে প্রকাশ পায়নি। ভগবান চৈতন্যকে লক্ষাধিক সূর্যের মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। সুগন্ধি মালতি ফুল তাঁর চুলকে সাজায়, এবং পাঁচ জাতের ফুলের একটি সুন্দর ফুলের মালা হাঁটু পর্যন্ত ঝুলেছিল। তার শরীর গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল এবং চন্দন কাঠের পেস্ট দিয়ে মাখানো হয়েছিল। একটি মিষ্টি হাসি তার মুখে শোভা পাচ্ছে। ভগবান চৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দকে তাঁর পাশে রেখে, গঙ্গা নদীর তীরে উত্তর দিকে লক্ষ লক্ষ লোককে নেতৃত্ব দিতে শুরু করেছিলেন। প্রথমে তিনি মহাপ্রভু ঘাট নামক তাঁর নিজের স্নানস্থলে গিয়ে উচ্ছ্বসিত নৃত্য করেন। এরপর তিনি মাধাই ঘাট, বড়কোনা ঘাট এবং নাগরিয়া ঘাটে নাচলেন এবং তারপর গঙ্গার তীরে চলে গেলেন। ভগবান চৈতন্য তখন গঙ্গানগর গ্রামের মধ্য দিয়ে নৃত্য করেন এবং তারপর সিমুলিয়াতে যান যেখানে চাঁদ কাজী বাস করতেন। এটি শ্রীলা বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রী চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, 23ম অধ্যায়ে (298 নম্বর শ্লোক দিয়ে শুরু) শাব্দিকভাবে পড়া যেতে পারে।

কাজী যখন উত্তাল হৈচৈ শুনতে পেলেন, তখন তিনি তার গুপ্তচরদের পাঠালেন গোলমালের কারণ অনুসন্ধানের জন্য। গুপ্তচররা মাইলের পর মাইল বিস্তৃত বিশাল নগর সংকীর্তন দলকে দেখে এবং হরে কৃষ্ণ কীর্তনের গর্জন শুনতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে পালিয়ে যায়। তারা কাজীর কাছে পৌঁছে তাকে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিল। তারপর তারা যা দেখেছিল তা জানিয়েছিল।

From Aranya Saha

Author: Saikat Bhattacharya

Religion Hindu 22-May-2024 by east is risingনবদ্বীপের চাঁদকাজী পুরো নদীয়ায় হিন্দুদের কীর্তন গানের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল।

কিন্ত স্বপ্নে সে ভগবান উগ্র নৃসিংহের বিকট মূর্তি দেখলো।

সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর।

নরদেহ সিংহমুখ গর্জয়ে বিস্তর।।

শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি।

অট্ট অট্ট হাসে করে দন্ত কড়মড়ি॥

মোর বুকে নখ দিয়া ঘোরস্বরে বলে।

ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে॥

মোর কীর্তন মানা করিস করিমু তোর ক্ষয়।

আঁখি মুদি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয়।।

ঐছে যদি পুনঃ কর তবে না সহিমু।

সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু॥

এত কহি সিংহ গেল আমার হৈল ভয়।

এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয়॥

এত বলি কাজী নিজ–বুক দেখাইল।

শুনি দেখি সর্বলোক আশ্চর্য মানিল॥

জয় শ্রী নৃসিংহ Read More

Author: Saikat Bhattacharya

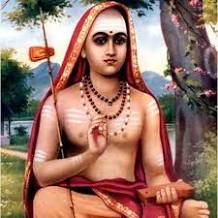

Religion Hindu 22-May-2024 by east is risingমাত্র ৩২ বছরের আয়ুতে...

★ ভারতবর্ষকে ৩ বার খালি পায়ে প্রদক্ষিণ করে,

★ তৎকালীন ভারতবর্ষে বিদ্যমান মোট ৭২ টি বিরোধী ও নাস্তিক্য মতবাদকে তর্কে পরাজিত করে,

★ মহাভারত থেকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে আলাদা গ্রন্থ হিসেবে তুলে ধরে,

★ ১১ টি প্রধাণ উপনিষদের ভাষ্য করে,

★ বেদব্যাস রচিত মহান ব্রহ্মসূত্রের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য রচনা করে,

★ ১৫১ টি শাস্ত্রীয়, জ্ঞানমূলক ও ভক্তিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করে,

★ দেবদেবীদের নিয়ে বহু ভক্তিপূর্ণ স্তোত্র রচনা করে,

★ ভারতের ৪ প্রান্তে ৪ মঠ স্থাপন করে,

★ সেই ৪ মঠে নিজের ৪ প্রধাণ শিষ্যকে দায়িত্ব দিয়ে,

★ ৪ মঠে ৪ বেদের চর্চা ও ৪ মহাবাক্যের চর্চার নীতি স্থাপন করে,

★ দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করে...

পুনরায় সনাতন ধর্মকে উজ্জীবিতকারী জগৎগুরু ভগবান আদি শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব তিথিতে উনার শ্রীচরণে জানাই কোটি-কোটি প্রণাম

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

Historical Hindu 15-May-2024 by east is rising"Brahmins are mostly 5'8" tall, with good physique, given to very good personal hygiene, who shave daily and are extremely reliable, making them very good soldiers". This was the note circulated to all unit commanders in India by the British Indian Military Intelligence Branch in the 1897.

In the 19th century the British Indian Military Intelligence Branch issued special handbooks to its unit commanders. These handbooks were called “Caste Handbooks for the Indian Army”. All unit commanders were supposed to read them closely and use the insights they offered in managing their troops.

This is what the military handbooks compiled by the Intelligence Branch said:

India was divided into three caste groups. Brahmins, who studied; Kshatriyas who ruled; Vaishyas who produced wealth. Do notice that there is no mention of untouchables or of shudras.

This is what the note on Brahmins said (given below is an complete excerpt from chapter 1 of the Intelligence Branch Handbook on Brahmans):

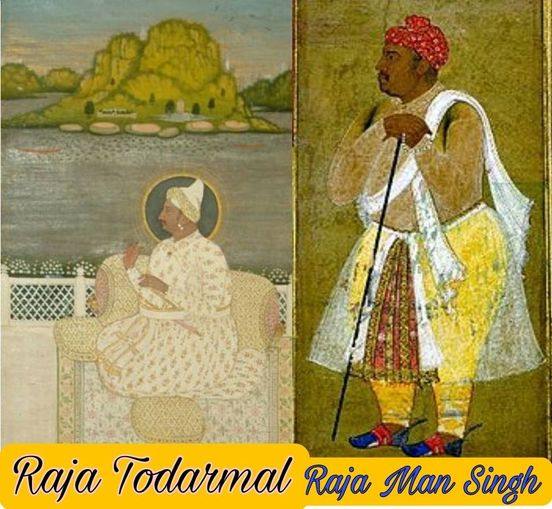

“Endowed with subtle minds, trained to the utmost keenness, and intellectually far in advance of any other caste, the Brahmans were peculiarly fitted for the business of political administration. They were largely employed in civil capacities, not only by Hindu Princes, but also by the Mughal Emperors, who recognized their ability and fitness for positions of trust. The chief adviser of the Emperor Akbar in matters of revenue, finance, and currency, was the Raja Todar Mai, a Brahman of the greatest ability and integrity.

Throughout the centuries of Muhammadan dominion the Brahmans never relinquished their ascendancy over the rest of the Hindu world. As their numbers increased, however, it became impossible for the whole caste to devote itself exclusively to religious functions. In the Doaba and on the banks of the Ganges and Jumna, where the principal shrines were situated, Brahmans became very numerous. Many compelled to resort to agriculture as a means of livelihood, and as they collected in villages and acquired land, the unsettled state of the country compelled them to take measures for the defence of their rights against the encroachments of their warlike neighbours.

There thus arose a class of Brahmans who, while retaining the privileges of a Levite caste, were in all essentials an agricultural people, of naturally pacific tendencies, but ready and able to defend themselves whenever occasion required. War, pestilence, and famine, often compelled the younger member of these communities to seek employment at a distance from their homes, and, as their religion debarred them from the acceptance of menial offices, they naturally resorted to military service as the only form of employment which could be accepted without loss of caste.

The general anarchy which followed the breaking up of the Mughal Empire compelled most of the European settlers in India to entertain corps of native irregulars for the defence of their posts and factories. The idea of giving discipline to these levies originated with the French, but other nations, and the native princes, were not slow to follow their example, and by the middle of the 18th century the Madras and Bombay settlements of the English East India Company possessed a considerable force of wellU trained topasses «topasses were Portuguese half-castes and native Christians, enlisted by the East India Company, and so called because they wore topis or hats. They were armed and dressed exactly like Europeans» and sepoys, armed and equipped like Europeans.

After the recapture of Calcutta in 1757 it was decided to form a similar force for service in Bengal, and early in that year Clive raised the

1st Regiment of Bengal Native as the Lal Pultun, because it was the first native corps to be dressed in red.

Nearly all the warlike races of Northern India were represented in the new corps, for, owing to the Muhammadan conquest of Bengal, the province was overrun by bands of military adventurers from Oudh, the Punjab and even from beyond the Indus. It was from men of this stamp that Clive selected his recruits, and in the corps raised about this time in Calcutta were to be found Pathans, Rohillas, Jats, Rajputs, and Brahmans.

The majority of the men were Musulmans, but as most of our early campaigns were directed against Muhammadan princes, it was considered expedient to gradually replace them by Hindus. It thus came about that the ranks of the Bengal regiments were filled almost entirely by Brahmans and Rajputs from Behar, Oudh, and the Doab, until our military service became practically the monopoly of these classes. Other reasons tended to encourage the enlistment of high caste Hindus. They were more docile and easily disciplined, they were quicker to learn their drill; and their natural cleanliness, fine phusicque and soldierly bearing, made them more popular with their European officers than the truculent Muhammadans from the north, to whom pipeclay and discipline were abhorrent.

No historical notice of the Brahmans would be complete without some reference to their military services. It is, however, impossible to separate the deeds of our Brahman sepoys from those of their comrades of other classess, for as the Hindustani portion of the army was not organized on the class system until 1893, for its achievements could not be allotted to any particular caste without obvious injustice to the others.

Brahmans have served in our ranks from Plassey to the present day. They have taken part in almost every campaign undertaken by the Indian armies. Under Forde they defeated the French at Condore. Under Cornwallis they assisted at the capture of Seringapatam. Under Lake they took part in the Mahratta wars, including the siege of Bharatpupr. As volunteers, Brahmans took part in the conquest of Java, also in the Nepal campaign, and in the expeditions to Burma and China. Brahman sepoys shared in the victories and disasters of the first Afghan War, including the defence of Jelalabad. In the Sikh wars, Brahmans and other Hindustanis helped us to win the Punjab, and even the Great Revolt of 1857 furnishes many instances of their personal devotion and fidelity. In Sir Hugh Rose’s brilliant campaign in Central india, nothing could surpass the gallantry and loyalty of certain regiments of the Hyuderabad Contingent, which was largely composed of Brahmans, Rajputs, and other classes recruited from the North-West Provinces. ….

Since the Mutiny, Brahmans have taken part in the Afghan War, in the expedition to Egypt, in the conquest of Burma, and in numerous expeditions on the north-west and north-east frontiers of India. At the storming of Minhla, the Brahman sepoys of the 11th Bengal Infantry were the first to enter the fort, and on the conclusion of the war two Brahman native officers of this regiment were awarded the order of merit, for valiant and distinguyished conduct whilst holding independent commands. In the same campaign a detachment of the 4th Bengal Infantry, undera a Brahman. Subadar, made a forced march of 65 miles in 36 hours, stormed Kendat, and thereby saved a number of European officials from a cruel and untimely death. With such an excellent record in the past, it may be confidently predicted that the new organisation into class regiments will enable our Brahman sepoys to add yet further to their military reputation, and place them on an equality with the most warlike of the races now serving under the British colours.

Pic. Painting from 1900 of an Indian sepoy in the employ of the British Indian Army.

Collected from Facebook Page "India History"

Author: Saikat Bhattacharya

Historical Hindu 02-May-2024 by east is risingThrough electoral democracy, hindi votebank rules via numerical superiority. That creates hindi domination. Central government is be all end all in india so hindi belt runs indian government and exploits coastal non-hindi productive nations. Along with hindi belt, internal northeast, punjab, coastal odisha also joins this exploitation. Punjab and northeasten states bargain more freebies via threat of cessation, they actually do not seek to separate.

Hindi domination creates Gujarati, Rajasthani, Haryanvi, Sindhi etc baniya monopoly in economy. Only baniyas are allowed to own capital and state policies are made it such way. Baniya hegemony is maintained through hindi domination.

Through votebank reservation and other freebies of reserved castes and tribes established via exploitation of general castes.

Whoever forms votebanks gains their share according to bargaining power.

Upto 90s india maintained baniya hegemony through license raj and hindi domination through anti-colonial sentiments. India played the 'Democratic Socialist' card to gain blank cheques from USSR and maintaining their exploitative structure.

After 90s, this changed into 'West has democracy, west is best, so democracy is best.' But after USA hegemony is weakened, India needs new justifications for legitimacy. Then tgis new Indian nationalism and hindutva emerged. Rise of China has threatened Indian ruling class so much that they have decided that the heterogenity is a threat. So they seeks to homogenise india as soon as possible. This was always goal of indian ruling class but they did it in slow-poisoning manner so that nobody can understand what was happening. But indian ruling class has decided that this process was too slow and time is running out. So they have entered into direct and quick mode. This has also revealed the reality of indian state.

In slow-poisoning mode, indian polktics had several compradors and lackey beneficiaries like leftists, caste lobbies, postmodernist lobbies, religious minority lobbies etc. They often acted as diversion, controlled opposition and agents of state itself. But indian state has reached a material condition where they does not require any lackeys anymore. They are in a direct mode now so its over for compradors. But the more indian state is trying to homogenise, the more internal contradictions are getting significant. This will play crucial role in future.

With China's rise, all indian state constructs are slowly falling apart and also creations of anglo hegemony is getting irrelevant. This will also play another crucial factor.

Read MoreAuthor: Purandhar Khilji

Theoretical Hindu 30-March-2024 by east is risingরাম মন্দির নির্মাণ বুঝিয়ে দিল এখন ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করা শুধু সময়ের অপেক্ষা। ভারতের বাম ও সংখ্যালঘু অংশ ভারতীয় সাংবিধানিক পরিকাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আর কোনও লড়াই চালাতে পারবেনা। হয় বাম ও সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক পরিকাঠামোরই বিরুদ্ধে যেতে হবে অথবা চুপচাপ হিন্দু রাষ্ট্রকে মেনে নিতে হবে। আমার ধারণা অধিকাংশ বাম ও সংখ্যালঘু মানুষই এই হিন্দু রাষ্ট্রকে মেনে নিতে বাধ্য হবে বা ভয়ে মেনে নেওয়ার ভনিতা করতে বাধ্য হবে। কারণ সাধারণ মানুষ কোনও দিনই রাষ্ট্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়তে পারেনা বা লড়াই করার দায় নেয়না। ফলে হিন্দু রাষ্ট্র বিরোধিতা ঠিক্টহাক করতে গেলে ভারতীয় সাংবিধানিক পরিকাঠামোর বাইরে গিয়ে লড়াই করা ছাড়া আর উপায় রইলনা। এর একটা সুবিধে হল ঢপবাজ স্বার্থ লোটা হিন্দু বিরোধী অংশটা শেষ হয়ে যাবে। আর সেকুলার উদারবাদী ভারতের স্বপ্ন দেখানো যাবেনা।

রাম মন্দির নির্মাণকে প্রায় উৎসব হিসেবে মেনে নিয়েছে গ্রাম পশ্চীম বঙ্গ। কোথাও দীক্ষা গুরু নিরামিষ খাবার আদেশ দিয়েছেন রাম মন্দির নির্মাণের দিন, আবার কোথাও এক সন্যাসি গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে চারটে চাল দিয়ে বলেছে খিচুরি পায়েস করে খেতে। আর মোড়ে মোড়ে রামের মূর্তি বানিয়ে গাম চালিয়ে গেরুয়া ঝাণ্ডা তুলে নাচানাচি তো আছেই। গ্রাম পশ্চীম বঙ্গের হিন্দুরা বলছে দারুণ কারণ মুসলিমরা না কি এই সব দেখে "চুপসে" গেছে। এই "চুপসে যেতে" দেখেই সাধারণ মানুষ এবার বিজেপি-কে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবে। ২০২৪-এ বড়ো জয় নিয়ে এসে "ডিলিমিটেশন ২০২৬" করে সাংবিধানিকভাবেই হিন্দি-গুজারাতি-দের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে কারণ সংসদের দুই কক্ষের সাংসদ-দের ৫২% আসবে হিন্দি প্রদেশগুলো আর গুজারাত থেকে। দুর্ভাগ্যের বিষয় লারী পূজারী পাপাচারী জাতিটা পাশের বাড়ির লোককে "চুপসে যেতে" দেখেই আনন্দে মসগুল আসল ক্ষমতাবান অর্থাৎ গুজারাতি-হিন্দিদের হাতে সব চলে যাচ্ছে তা বোঝার ক্ষমতা এদের নেই।

ভারত রাষ্ট্র সবসময় গুজারাতি-হিন্দিদের অধিকারে থেকেছে। গুজারাতি ও রাজস্থানীদের (হিন্দিদের একটা অংশ) পুঁজি আর হিন্দিভাষিদের ভোটব্যঙ্ক সবসবয় ভারতের বাকিদের থেকে বেশি শক্তিশালী থেকে গেছে। জন্মহারে বাকিদের পিছিয়ে পড়া গুজারাতি-হিন্দিদের ক্ষমতাকে আরও স্থায়িত্ব দিয়েছে ও শক্তি যুগিয়েছে। ফলে আজ আর সমাজতান্ত্রিক বা সেকুলার সাঁঝার প্রয়োজন নেই গুজারাতি হিন্দি অক্ষের। আজ তারা খোলাখুলিভাবে নিজেদের আগ্রাষণ চালাবে। একে আটকাবার শ্রেণিবাদী, ভীমবাদী নারীবাদী বা সংখ্যালঘুদের নেই। দক্ষিণ ভারতে তামিল-তেলেগু-মালোয়ালী-কণ্ণড়-টুলু দ্রাবিড়ীয় অক্ষের কাছ থেকে গুজারাতি-হিন্দি অক্ষ একটা প্রতিরোধ অবশ্যই পাবে। শিখ, কাশ্মীরি, উত্তরপূর্বের ও মধ্য ভারতের কিছু উপজাতিও কিছুটা লড়াই দেবে।

তবে আরও দুটো জায়গা থেকে গুজারাতি-হিন্দি অক্ষ ঝামেলায় পড়বে। এক, গুজারাতি ব্যবসায়ী ও হিন্দি রাজনীতিবীদদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে মোদী পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে অমিত শাহ বনাম যোগী হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। দুই, আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতি। চীনের উত্থান ভারতের ক্ষমতা দক্ষিণ এশিয়াতে কমিয়ে ফেলেছে এবং চীন ভারতের জমিও আস্তে আস্তে গ্রাস করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে আটকাতে ভারতকে বলির পাঁঠা বানাতে চাইছে। গুজারাতি-হিন্দি চরিত্র ঝুঁকি প্রবণ বা দুঃসাহসী চরিত্রের নয় আর তাই মার্কিন কথায় তারা সরাসরি চীনের সঙ্গে ঝামেলায় যেতে চায়না।চীন অন্যদিকে জানে যে ভারত-কে শেষ করে দিলেই মার্কিন ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল খতম। তাই চীনও ভারতের আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন দুর্বলতাগুলো ভালভাবে বুঝে নিচ্ছে। গুজারাতি-হিন্দি অক্ষের এক ভাষ এক ধর্মের ভারত চীনের কাছে ভাবী হুমকি। নিজের পাশে একটা সমান ক্ষমতাধর দেশ কোনও দেশই চায়না। ভারত আজ সত্যি এক ঐতিহাসিক দিন দেখল।

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya