এজন্যই বলি ধর্মের হোতা হবার আগে শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার।

2000 সালেও 13 কোটির বেশি মুসলিম ভারতে বসবাসকারী ছিল।

আমার সাথে যেসব মুসলিম ছেলে পড়তো, তাদের অনেকের পরিবার আমি দেখেছি, অনেকেই বিয়ে করেছে তবে ওদের পিতামাতার কোন চারটে বিয়েও নেই আর 8-10 জন সন্তান ও নেই।

বড়জোর 4 জন দেখেছি বেশি।

এবার হিন্দুদের মেয়েরা বাচ্চা নিতে চাইছে না তার কারণ আগে স্বামীজি বের করুক।

সবথেকে বড় কথা এই সব ভেকধারীরা হিন্দু পুরুষ বিদ্বেষী পশ্চিমা মদদপুষ্ট " হিন্দু কোড" বিলের বিপক্ষে বলে না,যে আইনের কারণেই প্রায় 33% হিন্দু পুরুষ ভারতে বিয়েই করছে না কারণ জেনে বুঝে কেউ তো আর গরল পান করতে যাবে কথা।

সবথেকে বড় কথা, অতুল সুভাষের কেইসের পর ভারতে হিন্দু পুরুষ যে আইনিভাবে চরম নির্যাতনের স্বীকার সেটা বার বার উঠে আসছে।

একটা জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার সুপ্রজনন এবং উন্নতির মাধ্যমে, কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমা শিক্ষা গ্রহণ করে বেশিরভাগই হিন্দু নারীপুরুষ বিয়ে করে দেরীতে আর বাচ্চা ও নেয় কম(আসলে হয় ও কম)।

বিশেষ করে হিন্দু মহিলারা আইনি অধিকারে নিজেদের যা খুশি তাই করছে এবং নিজেদের আকর্ষণীয় রাখতে বাচ্চা ও কম নিচ্ছে।

একারণেই বিগত আদমশুমারিতেই হিন্দু জনগোষ্ঠীর শতকরা হার 80 এর নিচে নেমে গেছে।

আরে মুসলমান তো আর হিন্দুদের বাচ্চা হওয়াতে বাঁধা দিচ্ছে না।

সবথেকে বড় কথা আমি তো জানি মুসলিম জনসংখ্যা আছে 25 কোটি, স্বামীজি বলছেন 38 কোটি, অনেকেই আবার 40 কোটিও বলে।

মুসলমানদের মধ্যে যেহেতু বিবাহকে একটা বিশেষ স্থান দেওয়া হয় তখন তারা এগোবেই তার উপর নিজেদের মুসলমান আইন থাকায় তারা পশ্চিমা আইনের স্বীকার হিন্দুদের মতো হয় না।

মুসলমানদের মধ্যে ওতো নারী স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা নেই।

সবথেকে বড় কথা এখন তো হিন্দু পুরুষরাই মনে মনে ইসলামধর্মে যে নারীর পাশাপাশি পুরুষদের ও অধিকার আছে সেটা বলছে।

শুধু তাই নয় বিভিন্ন কারণ না থাকলে অনেকেই ইসলাম নিয়ে নিবে।

স্বামীজিকে বলবো উণি আগে পশ্চিমা মদদপুষ্ট পুরুষ বিদ্বেষী এবং এক চোখা নারী সাপেক্ষিক হিন্দু আইনের বিপক্ষে উনারা লড়ুক, পুরুষদের পক্ষে আইন এনে আইনের সমানাধিকার দিক নয়তো তারা ধর্ম ছাড়বে কারণ সবাই সাধুও হবে না,সবাই অতুল সুভাষ ও হতে চাইবে না।

Read MoreAuthor: Prosenjit Dey

Religion Hindu Manuvad Brahmannwad মনুবাদ ব্রাহ্মণ্যবাদ 15-January-2025 by east is risingরাম মন্দির নির্মাণ বুঝিয়ে দিল এখন ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করা শুধু সময়ের অপেক্ষা। ভারতের বাম ও সংখ্যালঘু অংশ ভারতীয় সাংবিধানিক পরিকাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আর কোনও লড়াই চালাতে পারবেনা। হয় বাম ও সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক পরিকাঠামোরই বিরুদ্ধে যেতে হবে অথবা চুপচাপ হিন্দু রাষ্ট্রকে মেনে নিতে হবে। আমার ধারণা অধিকাংশ বাম ও সংখ্যালঘু মানুষই এই হিন্দু রাষ্ট্রকে মেনে নিতে বাধ্য হবে বা ভয়ে মেনে নেওয়ার ভনিতা করতে বাধ্য হবে। কারণ সাধারণ মানুষ কোনও দিনই রাষ্ট্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়তে পারেনা বা লড়াই করার দায় নেয়না। ফলে হিন্দু রাষ্ট্র বিরোধিতা ঠিক্টহাক করতে গেলে ভারতীয় সাংবিধানিক পরিকাঠামোর বাইরে গিয়ে লড়াই করা ছাড়া আর উপায় রইলনা। এর একটা সুবিধে হল ঢপবাজ স্বার্থ লোটা হিন্দু বিরোধী অংশটা শেষ হয়ে যাবে। আর সেকুলার উদারবাদী ভারতের স্বপ্ন দেখানো যাবেনা।

রাম মন্দির নির্মাণকে প্রায় উৎসব হিসেবে মেনে নিয়েছে গ্রাম পশ্চীম বঙ্গ। কোথাও দীক্ষা গুরু নিরামিষ খাবার আদেশ দিয়েছেন রাম মন্দির নির্মাণের দিন, আবার কোথাও এক সন্যাসি গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে চারটে চাল দিয়ে বলেছে খিচুরি পায়েস করে খেতে। আর মোড়ে মোড়ে রামের মূর্তি বানিয়ে গাম চালিয়ে গেরুয়া ঝাণ্ডা তুলে নাচানাচি তো আছেই। গ্রাম পশ্চীম বঙ্গের হিন্দুরা বলছে দারুণ কারণ মুসলিমরা না কি এই সব দেখে "চুপসে" গেছে। এই "চুপসে যেতে" দেখেই সাধারণ মানুষ এবার বিজেপি-কে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবে। ২০২৪-এ বড়ো জয় নিয়ে এসে "ডিলিমিটেশন ২০২৬" করে সাংবিধানিকভাবেই হিন্দি-গুজারাতি-দের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে কারণ সংসদের দুই কক্ষের সাংসদ-দের ৫২% আসবে হিন্দি প্রদেশগুলো আর গুজারাত থেকে। দুর্ভাগ্যের বিষয় লারী পূজারী পাপাচারী জাতিটা পাশের বাড়ির লোককে "চুপসে যেতে" দেখেই আনন্দে মসগুল আসল ক্ষমতাবান অর্থাৎ গুজারাতি-হিন্দিদের হাতে সব চলে যাচ্ছে তা বোঝার ক্ষমতা এদের নেই।

ভারত রাষ্ট্র সবসময় গুজারাতি-হিন্দিদের অধিকারে থেকেছে। গুজারাতি ও রাজস্থানীদের (হিন্দিদের একটা অংশ) পুঁজি আর হিন্দিভাষিদের ভোটব্যঙ্ক সবসবয় ভারতের বাকিদের থেকে বেশি শক্তিশালী থেকে গেছে। জন্মহারে বাকিদের পিছিয়ে পড়া গুজারাতি-হিন্দিদের ক্ষমতাকে আরও স্থায়িত্ব দিয়েছে ও শক্তি যুগিয়েছে। ফলে আজ আর সমাজতান্ত্রিক বা সেকুলার সাঁঝার প্রয়োজন নেই গুজারাতি হিন্দি অক্ষের। আজ তারা খোলাখুলিভাবে নিজেদের আগ্রাষণ চালাবে। একে আটকাবার শ্রেণিবাদী, ভীমবাদী নারীবাদী বা সংখ্যালঘুদের নেই। দক্ষিণ ভারতে তামিল-তেলেগু-মালোয়ালী-কণ্ণড়-টুলু দ্রাবিড়ীয় অক্ষের কাছ থেকে গুজারাতি-হিন্দি অক্ষ একটা প্রতিরোধ অবশ্যই পাবে। শিখ, কাশ্মীরি, উত্তরপূর্বের ও মধ্য ভারতের কিছু উপজাতিও কিছুটা লড়াই দেবে।

তবে আরও দুটো জায়গা থেকে গুজারাতি-হিন্দি অক্ষ ঝামেলায় পড়বে। এক, গুজারাতি ব্যবসায়ী ও হিন্দি রাজনীতিবীদদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে মোদী পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে অমিত শাহ বনাম যোগী হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। দুই, আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতি। চীনের উত্থান ভারতের ক্ষমতা দক্ষিণ এশিয়াতে কমিয়ে ফেলেছে এবং চীন ভারতের জমিও আস্তে আস্তে গ্রাস করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে আটকাতে ভারতকে বলির পাঁঠা বানাতে চাইছে। গুজারাতি-হিন্দি চরিত্র ঝুঁকি প্রবণ বা দুঃসাহসী চরিত্রের নয় আর তাই মার্কিন কথায় তারা সরাসরি চীনের সঙ্গে ঝামেলায় যেতে চায়না।চীন অন্যদিকে জানে যে ভারত-কে শেষ করে দিলেই মার্কিন ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল খতম। তাই চীনও ভারতের আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন দুর্বলতাগুলো ভালভাবে বুঝে নিচ্ছে। গুজারাতি-হিন্দি অক্ষের এক ভাষ এক ধর্মের ভারত চীনের কাছে ভাবী হুমকি। নিজের পাশে একটা সমান ক্ষমতাধর দেশ কোনও দেশই চায়না। ভারত আজ সত্যি এক ঐতিহাসিক দিন দেখল।

Read MoreAuthor: Saikat Bhattacharya

Historical Hindu Manuvad Brahmannwad মনুবাদ ব্রাহ্মণ্যবাদ 22-January-2024 by east is risingবাংলার মাটিতে যোগেন মন্ডলের মতন বহুজন সমাজের নেতৃত্বের খুব দরকার ছিল। দেশভাগের পর আম্বেদকরের পাল্লায় পড়ে তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে বরিশালে না থেকে এপার বাংলায় ফিরে এলে এখানকার মূলনিবাসী বহুজন সমাজ একটা শক্ত খুঁটির জোর পেত। জগজীবন রামের কাছে তিনবার হেরে ভূত হওয়া আম্বেদকরকে তিনিই বাংলা থেকে জিতিয়ে আনেন, নইলে আম্বেদকরের পক্ষে আইনসভায় যাওয়া সম্ভব ছিল না। সেই আম্বেদকরই, ভারত রাষ্ট্রের বাদবাকি মনুবাদী শাসকদের মতই বাংলাভাগের পক্ষে সায় দিয়ে যোগেন মন্ডল, রসিক বিশ্বাস এদেরকে চিরতরে কোণঠাসা করে দিলেন। বাংলা নিজের এক ভূমিপুত্র হারিয়ে দলিত, নিম্নবর্ণের মুসলমান তথা নমঃশূদ্রদের মসিহা হিসেবে এক বহিরাগত পশ্চিমা আম্বেদকরের ভজনায় মেতে উঠল।

জাতিসত্তার চেতনায় এই চর্চাও জরুরী।

জয় মণ্ডল।

জয় মণ্ডল।

Author: Sujoy Sarkar

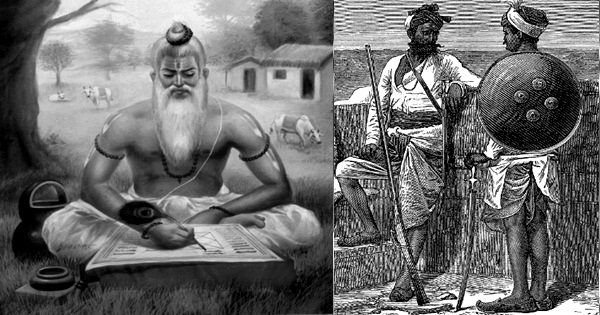

Historical General Manuvad Brahmannwad মনুবাদ ব্রাহ্মণ্যবাদ 25-August-2022 by east is risingসমসাময়িক কালে ‘মনুবাদ’ শব্দটি প্রায়শই বিতর্কেরকেন্দ্রবিন্দুতে এসে পড়ছে। একদল ‘মনুবাদ’-এর ‘সব ভালো’ গোছের যুক্তিজাল বিস্তারে সদা সচেষ্ট। আর অপর দলটি স্বাভাবিকভাবেই বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করতে গিয়ে ‘সব খারাপে’র রোজনামচা আওড়াতে আওড়াতে গাজোয়ারি করেই চলেছেন। একবিংশশতকের যুক্তি ও তথ্যনির্ভর ব্যবস্থাপনায় অতিপক্ষপাত বা বিকট বিরোধিতার আসলে কোনো ভিত্তি নেই। ‘মনুবাদ’ হল প্রকৃতপক্ষে মনুর সমাজদর্শন বা মনু প্রণীত জীবন ও সমাজনীতি। মজার বিষয় হচ্ছে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একজন নীতিপ্রণেতার নাম খুঁজে পাওয়া বোধ করি সবচেয়ে কঠিনতম কাজ হবে যাঁর প্রণীত নীতি একশ শতাংশ সমাদৃত হয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও আর্থিক পরিস্থিতি নির্বিশেষে সকলের পক্ষে হিতকর ‘সুনীতি’ আজও সোনার পাথরবাটির মতোই অলীক। অতএব, ‘মনুবাদ’ বা মনুর নীতিরও কিছু ইতিবাচক ও কিছু নেতিবাচক দিক থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং এটাও কাম্য যে, যখনই ‘মনুবাদ’ সমালোচিত হবে তখনই ভালো-মন্দ মিলিয়ে তার পুরোটা সমালোচিত হবে। কেবলমাত্র ধর্মীয়, দলীয় বা ব্যক্তিস্বার্থে এর ওপর শুধুই নেতি বা শুধুই ইতির বিজ্ঞাপন সেঁটে দেওয়া একেবারেই কাম্য নয়।

‘মনুবাদ’ বুঝতে গেলে মনুর সাথে পরিচিত হওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসে ধর্মশাস্ত্রকার মনু একটি সর্বপণ্ডিতগ্রাহ্য ও সমাদৃত নাম। তবে মনু ভারতীয় পরম্পরার বহু প্রাচীন ব্যক্তিত্ব। বৈদিকসাহিত্যে মনুর বারংবার স্বপ্রতিভ উপস্থিতি তাঁর প্রতিষ্ঠা, আভিজাত্য ও জনপ্রিয়তাকে সুনির্দিষ্ট করে।বেদে মনু হলেন ‘আদি মানব’ (ঋগ্বেদ ৩/৩৪/৪, ৩/৫৭/৪) অতএব তিনিই ‘আদি পিতা’ (ঋগ্বেদ ১/৮০/২৬, ১/৯৬/২) অর্থাৎ প্রজাবান মনুর লোকবল ছিল সুপ্রচুর। কখনও কখনও তিনি যজ্ঞকর্তা (ঋগ্বেদ ১/৩৬/১০, ৮/৩০/২, ১০/৩৬/১০, ১০/৬৫/১৪ ইত্যাদি) অর্থাৎ মনুর আর্থিক প্রাচুর্যও ছিল অতুলনীয় কারণ যজ্ঞকর্ম ছিল একটি অত্যন্ত ব্যয়বহূল অনুষ্ঠান। আবার ঋগ্বেদের সর্বানুক্রমণী অনুসারে মনু পাঁচটি সূক্তের ঋষি। সুতরাং মনু শ্রেষ্ঠ শিক্ষিতদের একজন। এখন যার কাছে লোকবল, অর্থ এবং বুদ্ধি থাকবে সেই প্রতিপক্ষহীন একাধিপতি হওয়ার প্রয়াস করবে। অগত্যা ঋগ্বেদে (৫/৪৫/৬) মনুই শত্রুবিজেতা যোদ্ধা এবং কৃতযুগের রাজা। এইরূপ শত্রুদলন, বলশালী এবং শিক্ষিত রাজার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে থাকাটাই বিধেয়। তাই তৈত্তিরীয় সংহিতা, ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ ও তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে মনুর বচন কে ঔষধের ন্যায় কল্যাণকর বলা হয়েছে। এইভাবে বৈদিকসাহিত্যে উল্লিখিত মনুর গুণাবলিকে বাস্তবিক ভঙ্গিমায় সাজিয়ে নিয়ে বিশ্লেষণ করলে ব্যক্তি মনুর মধ্যে শাশ্বত মানবদর্শনের এক সুস্পষ্ট ও সরল চিত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তবে বর্তমানে প্রাপ্ত ‘মনুসংহিতা’ কোন মনু কর্তৃক প্রণীত তা অদ্যাবধি বিতর্কের বিষয়। ‘মনুসংহিতা’-য় (১/৬১-৬৩) সাত জন মনুর উল্লেখ আছে। এঁরা হলেন- স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ ও বৈবস্বত। যদিও শাস্ত্রপরম্পরা আরও সাত জন মনুর কথা বলে। এই সাত জন হলেন- সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। প্রত্যেক মনুর সময়কালকে ‘মন্বন্তর’বলে। অতএব মোট চোদ্দো জন মনুর মধ্যে কোন মনুর সময়ে এই মহৎ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তা নিশ্চিত করা খুব কঠিন। এই চোদ্দো জন ছাড়াও ‘যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা’-র টীকাকার অপরার্ক ও বিজ্ঞানেশ্বর ‘বৃদ্ধমনু’ এবং ‘বৃহন্মনু’ কর্তৃক রচিত শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আবার ‘মনুসংহিতা’-র ভাষ্যকার মেধাতিথি ও টীকাকার গোবিন্দরাজ মনুর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, মনু এমন একজন পুরুষ যিনি বিভিন্ন বেদশাখা অধ্যয়ন ও জ্ঞান করেছিলেন, বেদবিহিত সকল কর্মের অনুষ্ঠান করতেন। যদিও একদল পণ্ডিত শাস্ত্রীয় কয়েকটি প্রমাণের ওপর নির্ভর করে স্বায়ম্ভুব মনুকেই প্রাচীনতম মনু ও ‘মনুসংহিতা’-র রচয়িতা হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও তা মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ এই সিদ্ধান্তের বেশিরভাগই অনুমান নির্ভর। বৈদিক মনুকেও এর রচয়িতা মেনে নেওয়া কঠিন যেহেতু এই দুই সাহিত্যের কালের ব্যবধান বিস্তর। এককথায়, মনু কোনো ব্যক্তি নাম না গোত্র নাম তা নির্ণয় যেমন কঠিন ‘মনুসংহিতা’-র গ্রন্থ কর্তৃত্ব নির্ণয়ও ততটাই কষ্টসাধ্য।

বর্তমানে প্রাপ্ত ‘মনুসংহিতা’ নামক যে গ্রন্থটির ওপর ভিত্তি করে মনু বা তাঁর নীতি সমালোচিত হয়, সেটি ১২টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ২৬৮৫ শ্লোক সমন্বিত।তবে গ্রন্থটির উৎস বিষয়ে বিভিন্ন কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। ‘মহাভারত’ অনুসারে (শান্তিপর্ব, ৩৩৬/৩৮-৪৬) পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান লোকহিতার্থে ধর্মবিষয়ক এক লক্ষ শ্লোক রচনা করেন যা মনু কর্তৃক প্রজাগণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল। উশনা ও বৃহস্পতি মনুর নিকটে ধর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান করেন এবং নিজ নিজ গ্রন্থ রচনা করেন। ‘নারদস্মৃতি’আবার বলছেন, মানবসমাজের কল্যাণার্থে মনু ২৪টি প্রকরণে এক লক্ষ শ্লোকে এক সুবৃহৎ ধর্মশাস্ত্র রচনা করে নারদকে দান করেন। নারদ বারো হাজার শ্লোকে তার সংক্ষেপ করে মার্কণ্ডেয়কে শিক্ষা দেন। মার্কণ্ডেয় আবার আট হাজার শ্লোকে তার সংক্ষেপ করে ভৃগুপুত্র সুমতিকে শিক্ষা দেন। সুমতি সেই শাস্ত্রকে মাত্র চার হাজার শ্লোকে সংক্ষেপ করে উপস্থাপিত করেন। বর্ণিত এই কাহিনিগুলির সত্যাসত্য এখানে বিচার্য নয়। লক্ষ্যণীয় হল, পরম্পরাক্রমে বিষয়সংক্ষেপের মারাত্মক প্রবণতা। আর সংক্ষেপের মানসিকতায় কোনো শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ সম্পাদিত হলে মূল বক্তব্যবিষয় থেকে বা মূলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার বিচ্যূতি যে কতটা স্বাভাবিক তা ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এখানে আরও একটি বিষয় অবশ্য উল্লেখ্য, ‘মনুসংহিতা’-তেই বলা হয়েছে যে সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা ধর্মবিষয়ক এই শাস্ত্র প্রস্তুত করে মনুকে যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়েছিলেন। অধিগতশাস্ত্র মনু মরীচি প্রমুখ মুনিগণকে সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করান। তন্মধ্যে ভৃগুকে মনু মহর্ষিগণের সমীপে এই শাস্ত্র আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যানের নির্দেশ দেন। মনু কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ভৃগু যা উপস্থাপিত করেন তাই হল ‘মনুসংহিতা’। অর্থাৎ আমাদের হাতে যে ‘মনুসংহিতা’ রয়েছে তা স্বয়ং মনুর দ্বারা উচ্চারিত, কথিত বা লিখিত নয়। আর একজনের মতামত যখন অপর একজনের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় তখন মূল বক্তার বক্তব্য বিকৃতঅথবাসুগঠিতহতেই পারে। আবার ব্যাখ্যাতার নিজের বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের দ্বারাও তা প্রভাবিত হতে পারে। এককথায়, মূল বক্তার প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণে সমালোচকগণের বিচারভ্রান্তি খুবই স্বাভাবিক। অতএব, ভৃগু প্রোক্ত এই ‘মনুসংহিতা’-র নিরিখে যখনই ‘মনুবাদ’ সমালোচিত হবে তখনই উক্ত অতিবাস্তব বিষয়টির দিকে নজর রাখতে হবে।

আলোচ্য ‘মনুসংহিতা’-য় পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তও নেহাত কম নয়। যেমন- ৩/১২-১৩ শ্লোকে ‘অনুলোম বিবাহ’-কে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এর ফলে দ্বিজাতিগণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পুরুষের সাথে নীচবর্ণের কন্যার বিবাহকে স্বীকৃতি দেওয়া হল। কিন্তু এর ঠিক পরেই ৩/১৪-১৫ শ্লোকে পূর্ব সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলা হল যে ইতিহাস বিপৎকালেও দ্বিজাতি কর্তৃক নীচবর্ণের স্ত্রী গ্রহণের উপদেশ দেয় না। ‘অনুলোম বিবাহ’-এর ফলে দ্বিজাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় বা বংশগৌরব হারিয়ে ফেলে। এখন প্রথম সিদ্ধান্তটিকে হাতিয়ার করে একদল মনুকে আধুনিক ও উদার প্রমাণে ব্যস্ত। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিকে প্রাধান্য দিয়ে আরেক দল মনুর কট্টর বিরোধিতা করছেন। দুটোই স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্ববিরোধিতা আবারও বেশ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নরেখে গেল। বর্তমান ‘মনুসংহিতা’ কি আদৌ পুরোটা মনুর মতামত বা সেটি কি আদৌ আদ্যোপান্ত ভৃগু প্রোক্ত? না কীসময়ে সময়ে সুযোগসন্ধানী সুবিধাভোগীরা নিজেদের স্বার্থ মতো মূল গ্রন্থটিকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজনের মাধ্যমে আজকের চেহারা দিয়েছে? না কী মনু তাঁর প্রথম সিদ্ধান্তের দ্বারা তৎকালীন সমাজের প্রচলিত ধ্যানধারণার মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েও কোনো বিশেষ শক্তির ভয়ে ভীত হয়ে নিজ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন? এই সবই গভীর ও গম্ভীর গবেষণার বিষয়। তাই সমালোচকগণের উচিত রাগদ্বেষাদিবর্জিত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সমসাময়িক ইতিহাসের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে ‘মনুসংহিতা’ নামক গ্রন্থটির বা ‘মনুবাদ’ নামক নীতিটির বিচার বিমর্শ করা। তা না হলে গ্রন্থটির বা নীতিটির সঠিক তত্ত্বনিষ্ঠ মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত যেকোনো রচনা, ঘটনা বা ব্যক্তির সময় নির্ধারণ অত্যন্ত দুরূহ কারণ আমাদের পূর্বপুরুষগণের ইতিহাসের প্রতি অনীহা এবং আত্মশ্লাঘাদোষদুষ্ট হওয়ার অযথা ভীতি। ‘মনুসংহিতা’-ও তার ব্যতিক্রম নয়। অগত্যা অন্যান্য শাস্ত্রে উল্লিখিত মনু ও ‘মনুসংহিতা’ বিষয়ক তথ্যগুলির পৌর্বাপর্য বিচার করে এবং এই গ্রন্থে পরিবেষিত (মনুসংহিতা, ১০/৪৪) পৌণ্ড্রক, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শাক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ- এই জাতিগুলির ইতিহাস বিচার করে পণ্ডিতগণ ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দ এই সুদীর্ঘ সময়কে এর রচনাকাল হিসেবে নির্দেশ করেছেন। আধুনিক গবেষকগণ অবশ্য এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে গ্রন্থটিকে আরও আধুনিক রচনা বলে সিদ্ধান্ত করে ০-২০০ খ্রিস্টাব্দ সময়কে এর রচনাকাল হিসেবে নির্দেশ করেছেন।

এখন নির্বাচিত কয়েকটি বিষয়ে ‘মনুসংহিতা’-তে উপদিষ্ট নির্দেশিকাগুলির তুল্যমূল্য আলোচনা করা যাক। মনু সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়ে চলেছেন যে দুটি নীতির জন্য তাদের মধ্যে একটি হল ব্রাহ্মণতোষণ। ব্রাহ্মণ্যস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার নির্লজ্জ প্রয়াস ‘মনুসংহিতা’-তে সুপ্রচুর। মনু গুণ ও কর্মের নিরিখে যেকোনো বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টত্বর কথা বললেও ব্রাহ্মণকে জন্ম মাত্রই শ্রেষ্ঠ বলেছেন (মনুসংহিতা, ১/৯৯)। ব্রাহ্মণ যদি অপরের অর্থ গ্রহণ করেন, অন্যের অন্ন ভোজন করেন, পরের বসন পরিধানও করেন তাতেও তাঁর কোনো অন্যায় হয় না যেহেতু এই জগতে যত ধনসম্পত্তি আছে তা সবই ব্রাহ্মণের নিজ ধনের তুল্য (মনুসংহিতা, ১/১০০-১০১)। আসলে যারা লোভী ও পরশ্রীকাতর ব্রাহ্মণ তাদের স্বার্থ ও সামাজিক অবস্থান সুরক্ষিত করা হল।

২/১৩৫ শ্লোকে বলা হয়েছে, একশবছর বয়স্ক একজন ক্ষত্রিয় দশবছর বয়স্ক একজন ব্রাহ্মণের প্রতিও পিতার মতো আচরণ করবে। অতএব বাকি বৈশ্য ও শূদ্রের কথা বলাই বাহুল্য। এতে করে ব্রাহ্মণের প্রতি বাকি তিন বর্ণের আনুগত্য যেমন প্রতিষ্ঠিত হল তেমনি শাসনযন্ত্রের যারা নিয়ন্ত্রক সেই ক্ষত্রিয়দের বদান্যতাও আদায় করা গেল।

রাজতান্ত্রিক শাসন পরিকাঠামোতে যুদ্ধবিগ্রহ নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং তৎসম্পর্কিত বিচার পরামর্শ ছিল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সঠিক মন্ত্রণার দ্বারা স্থিরিকৃত যুদ্ধ বা সন্ধিনীতির ওপর নির্ভর করে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও বিস্তার। এক্ষেত্রেও মনু ব্রাহ্মণের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন। সন্ধি-বিগ্রহাদির বিষয়ে রাজা অন্যান্য মন্ত্রীগণের অভিপ্রায় জানার পর সবশেষে বিশিষ্ট ধার্মিক বিদ্বান ব্রাহ্মণের সঙ্গেই তিনি গোপনে মন্ত্রণা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন (মনুসংহিতা, ৭/৫৭-৫৯)। বিচার ব্যবস্থাতেও ব্রাহ্মণের প্রায় একই রকম প্রাধান্য লক্ষণীয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের পরিচালন ক্ষমতা ঘুরপথে কিছু ব্রাহ্মণের করায়ত্ত ছিল।

ব্রাহ্মণ কোনো গুপ্তধন লাভ করলে পুরোটাই তার নিজের হত। কিন্তু রাজাও যদি গুপ্তধন পান তবে তার অর্ধেক ব্রাহ্মণের প্রাপ্তি ছিল (মনুসংহিতা, ৮/৩৭-৩৮)। ব্রাহ্মণের আর্থিক স্বাধীনতার একটা ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

শাস্তির ক্ষেত্রেও আজব বৈষম্য। মনু ব্রাহ্মণের জন্য যতটা সম্ভব লঘু দণ্ডের বিধান দিয়েছেন। তাদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের কোনো বিধান নেই। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই ব্রাহ্মণদের প্রধান ও একমাত্র কাজ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সমাজের সবচেয়ে শিক্ষিত শ্রেণি। আর সমাজের শিক্ষিতরাই পথপ্রদর্শক হন। উচ্চশিক্ষিত শ্রেণির মতাদর্শ ও জীবনদর্শন সমাজের একটি বৃহত্তর অংশে প্রভাব ফেলে। যেকোনো সময়ের জন্য একথা প্রাসঙ্গিক। অথচ মনু এই শ্রেণিটির জন্যই পাইয়ে দেওয়ার নীতি প্রণয়ন করেছেন। একজন সামাজিক নীতিনির্ধারকের কাছে এইরকম বিশেষ একটি শ্রেণির তোষণ ও পোষণ কোনোভাবেই কাম্য নয়। অতএব ‘মনুবাদ’-এর সমালোচনা কাঙ্ক্ষিত। এই প্রসঙ্গে অধিককথন নিষ্প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে ‘মনুবাদ’ আর ‘ব্রাহ্মণ্যবাদ’-এর উৎকট বিরোধিতার দৌলতে প্রায় সকলেই এই বিষয়ে অল্পবিস্তর অবহিত আছেন।

এবার আসি মুদ্রার অন্য পিঠের গল্পে। আচ্ছা কোনো একজন তথাকথিত ‘ব্রাহ্মণ্যবাদ’ বিরোধী বলতে পারেন, ভারতবর্ষের গল্পসাহিত্যেও ব্রাহ্মণরাই কেন দরিদ্র আর লোভী হয়? গল্পে গোরুও গাছে উঠতে পারে কিন্তু ব্রাহ্মণের অভাব কখনও ঘোঁচে না। চাল কলার প্রত্যাশা তার থেকেই যায়। এর কারণ হল ব্রাহ্মণের বৃত্তির অভাব। মনু ব্রাহ্মণের কাজ নির্দেশ করেছেন- অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ (মনুসংহিতা, ১/৮৮)। ‘মনুসংহিতা’-রও কমপক্ষে ২০০ বছর আগে কৌটিল্যও ব্রাহ্মণদের প্রায় একই কাজ নির্দেশ করেছেন(কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ১/৩/১)। অর্থাৎ সভ্যতার সূচনালগ্নের কিছুটা পর থেকেই ব্রাহ্মণদের আয়ের উৎস হল অধ্যাপনা ও যাজন। তবে সকল ব্রাহ্মণ অধ্যাপনা করবার মতো বিদ্বান হতেন না। ফলে রাজার পুত্রদের পড়ানোর মতো লোভনীয় পদ ব্রাহ্মণ মাত্রই পেতেন না। আবার রাজপরিবার বা শাসনযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ কর্তৃক প্রণীত নিয়মের বেড়াজালে পড়ে শূদ্ররা অর্থাৎ সমাজের বেশিরভাগ মানুষ শিক্ষালাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এরফলে ছাত্র সংখ্যাও ছিল সীমিত। অতএব অধ্যাপনা সকল ব্রাহ্মণের বৃত্তি হতে পারেনি। আরও মজার ব্যাপার হল, যে অধ্যাপক বেতন নিয়ে অধ্যাপনা করতেন তিনি নিন্দিত ও নিকৃষ্ট বলে বর্ণিত হয়েছেন (মনুসংহিতা, ৩/১৫৬)। হাতে রইল যাজন। প্রাসঙ্গিক কারণেই যজ্ঞপদ্ধতি ও আড়ম্বর বাড়তে থাকে এবং ছলে-বলে-কৌশলে সকল স্তরের মানুষের ওপর যজ্ঞ করবার বিধান চাপিয়ে দেওয়া হতে থাকে। কিন্তু এতেও সমাজের সকল ব্রাহ্মণের জীবিকা সুনিশ্চিত হয়নি। কারণ পৌরোহিত্য করবার মতো শাস্ত্রজ্ঞান বা গ্রহণযোগ্যতা সকল ব্রাহ্মণের ছিলনা। অগত্যা বিকল্প বৃত্তির সন্ধান। পড়ে রয়েছে প্রতিগ্রহ অর্থাৎ অন্যে দান করলে তার গ্রহণ। কিন্তু দান মানুষের ইচ্ছাধীন। আবার শাস্ত্রনির্দিষ্ট জীবিকার অন্য পথও আর নেই। স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণকে দান যে কতটা পুণ্যের তার প্রচার শুরু হল। সুনির্দিষ্ট জীবিকার অভাবে আপামর ব্রাহ্মণের ন্যূনতম আয় নিশ্চিত করবার এই সকল অন্যায় আবদারে নাজেহাল সমাজের কাছে ব্রাহ্মণমাত্রেরই ভাবমূর্তি নষ্ট হতে থাকে।

অথচ বাকি তিন বর্ণের সুনির্দিষ্ট জীবিকা ছিল। ক্ষত্রিয়গণের হাতে ছিল রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য। বৈশ্যগণের কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য ছিল ভীষণ অর্থকরী জীবিকা।‘মনুসংহিতা’ রচনার সময়ে কৃষিই ছিল আর্থ-সামাজিক ভিত্তি। আবার ঐ সময়ে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক আদানপ্রদান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অর্থাৎ মনুর ব্যবস্থিত বৃত্তির সুবাদে বৈশ্যরা ছিল স্বচ্ছল। শূদ্রদের প্রতি মনুর দৃষ্টিভঙ্গি বেশ বিতর্কিত। তাহলেও তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থাপনাতে মনু কোনো কার্পণ্য করেননি। দ্বিজাতি সেবার পাশাপাশি শূদ্রদের কারুকর্ম ও শিল্পকর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (মনুসংহিতা, ১০/১০০)। সমসাময়িক ইতিহাস বহুপ্রকার নতুন নতুন শিল্পকর্মের কথা বলে। যেমন- ‘বসকার’ (বাঁশের কারিগর), ‘কোনাচিক’ (কঞ্চির কারিগর), ‘মালাকার’ (মালা গাঁথা ও বাগানের পরিচর্যা করা), ‘সোবাসক’ বা ‘গধিক’ (সুগন্ধী প্রস্তুতকারক), ‘দন্তকার’ (গজদন্তশিল্পী), ‘সুবর্ণকার’ (স্বর্ণশিল্পী), ‘মণিকার’ (মূল্যবান পাথর দিয়ে অলংকার প্রস্তুতকারক), ‘রঙ্গকার’ (কাপড় রঙ করবার কারিগর) ইত্যাদি। অর্থাৎ ঐ সময়ে শূদ্রদেরও বহু জীবিকা ছিল। শুধু তাই নয়, ভৃত্যরূপ শূদ্রের ভালোভাবে দিনযাপনের জন্য তার কর্মনৈপুণ্য ও পরিবারের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে বেতন ব্যবস্থার কথাও মনু বলেছেন (মনুসংহিতা, ১০/১২৪)।

কিন্তু অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত ব্রাহ্মণের জীবিকার উপায় মনু স্পষ্ট করেননি। বৃত্তির অভাবে সিংহভাগ ব্রাহ্মণ বর্ণব্যবস্থার গণ্ডিকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন। তাঁদের ক্ষুন্নিবারণের প্রচেষ্টাও সমালোচিত হয়েছে। বর্ণব্যবস্থার বিপরীতে গিয়ে যাঁরা অন্যান্য কাজকে জীবিকা করেছেন মনু তাঁদের সরাসরি নিন্দা করে তাঁদেরকে নিকৃষ্ট শ্রেণির বলেছেন (মনুসংহিতা, ৩/১৫০-১৬৬)। যেমন- ‘স্তেন’ অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ চোর। তাহলে জীবিকার তাড়নায় ব্রাহ্মণেরা চৌর্যবৃত্তিও গ্রহণ করেছিল। ‘নাস্তিকবৃত্তি’- পরলোক ইত্যাদি আস্তিক সিদ্ধান্ত মানতেন না এমন ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ সকল ব্রাহ্মণ ধর্মান্ধ বা গোঁড়া ছিলেননা। ‘অনধীয়ান’- যিনি বেদাধ্যয়ন করেননি বা অধ্যয়ন করলেও তা আয়ত্ত করতে পারেননি। তাহলে সব ব্রাহ্মণ বেদ পড়তেন এ ধারণা ভুল। কারণ বেদ পড়লেই অধ্যাপনার মতো যোগ্যতা অর্জন সবার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। যে ব্রাহ্মণ বহুলোকের হয়ে যাজন করে সেও নিন্দিত। যে যাজন বেশকিছু ব্রাহ্মণের অন্নের ব্যবস্থা করছিল তাতেও বাধা পড়ল। অর্থাৎ অনেকের পৌরোহিত্য করে বেশি উপার্জনের পথও সম্ভবত বন্ধ ছিল। ‘চিকিৎসক’- যে ব্রাহ্মণ বৈদ্য বা ওষুধবিক্রয়কারী। চিকিৎসা সকলের জন্য প্রয়োজনীয় একটি বিষয় হলেও, সমাজের তাতে উপকার হলেও যেহেতু একজন ব্রাহ্মণ সেখানে উপার্জনের চেষ্টা করছে কেবল সেই কারণেই তারা শাস্ত্রকার কর্তৃক সমালোচিত। ‘মাংসবিক্রয়ী’- যে ব্রাহ্মণেরা মাংস বিক্রয় করেন। সহজেই অনুমেয় সেই ব্রাহ্মণেরা সমাজে কিরকম বিদ্রুপের সম্মুখীন হতেন। ‘বিপণন’- যে ব্রাহ্মণ নিষিদ্ধ পণ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। অর্থাৎ জীবিকার অভাব অনেক ব্রাহ্মণকেই গর্হিত কর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য করত।‘পশুপাল’- যে ব্রাহ্মণ জীবিকার কারণে বিভিন্ন পশুপালন করতেন। ‘গণাভ্যন্তর’- যে ব্রাহ্মণ মঠাদিতে প্রদত্ত জনসাধারণের অর্থে জীবনধারণ করে। তাহলে কি মন্দিরে দান বাবদ প্রাপ্ত অর্থের অধিকারও সাধারণ ব্রাহ্মণগণের ছিলনা? যদি তা সত্যি হয় তাহলে ‘ব্রাহ্মণ্যবাদ’-এর নামে গুটিকয়েক ক্ষমতাভোগকারী ব্রাহ্মণের জন্য জীবনসংগ্রামে লড়াই করে যাওয়া অধিকাংশ ব্রাহ্মণের ভাবমূর্তির অপব্যাখ্যা হচ্ছে।‘কুশীলব’- অভিনয়ের মাধ্যমে উপার্জন। কিছুদিন আগে পর্যন্তও এই জীবিকা সমাজে সমালোচিত হত। অতএব সেই সময়ের ব্রাহ্মণগণ কী পরিমাণ নিরুপায় ছিলেন তা বুঝতে অধিক বেগ পেতে হয় না। ‘বৃষলীপতি’- যে ব্রাহ্মণ শূদ্রা নারীকে বিবাহ করেছেন। ব্রাহ্মণবিরোধীরা যতই অস্পৃশ্যতার গল্প শোনান না কেন, উল্টো ছবিও যে ছিল তা অস্বীকার করতে পারবেন না। সাধারণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে শূদ্রা বিবাহের উদারতা ও সাহস ছিল। ‘শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব’- যিনি শূদ্রের কাছে অধ্যয়ন করেন এবং শূদ্রকে অধ্যয়ন করান। বিষয়টি বেশ চিত্তাকর্ষক। তাহলে শূদ্র মাত্রই শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। অনেকে অধ্যাপনার মতো ব্যুৎপত্তিও লাভ করতেন। আর সব শিক্ষিত ব্রাহ্মণই শূদ্রবিরোধী ছিলেন না। নতুবা শূদ্রকে অধ্যয়ন করাতেন না। তাহলে কি শূদ্র জাগরণের বীজ ব্রাহ্মণগণের হাতেই বপিত হয়েছে? ‘সোমবিক্রয়ী’- ঔষধের জন্য বা যাগের জন্য যে ব্রাহ্মণ সোমলতা বিক্রয় করেন। তাহলে শুধু শূদ্র কেন, ক্ষমতা বা অর্থহীন ব্রাহ্মণেরও সোমপানের অধিকার ছিলনা। ‘তৈলিক”- তেলি। আসলে নির্দিষ্ট সুনিশ্চিত উপার্জনের উপায়ের অভাবে ব্রাহ্মণরা যুগে যুগে জর্জরিত। বিচিত্র জীবিকাতেও যথেষ্ট আয়ের অভাবেই ব্রাহ্মণ দরিদ্র। আর চাওয়া পাওয়ার সাংসারিক জালে আবদ্ধ দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্বাভাবিক নিয়মেই লোভী। সেই লোভ পূরণের বাসনায় ব্রাহ্মণ কখনও ধূর্ত আবার কখনও কপট।

‘ব্রাহ্মণ্যবাদ’-এর বিরোধীগণ বলবেন এগুলি কয়েকটি ব্যতিক্রম মাত্র। ব্যতিক্রমকে উদাহরণ হিসেবে দেখিয়ে যা প্রমাণের চেষ্টা চলছে তা নিরেট মিথ্যা। এঁনাদের এঁদের পরিচিত ভাষাতেই উত্তর দিতে চাইছি। বর্তমানে গণতন্ত্রের সুবাদে এবং সুসংবদ্ধ সংবিধানের আশীর্বাদে সকল জাতির স্বার্থ বেশ সুরক্ষিত। তবুও মাঝেমধ্যেই কয়েকজন দুর্বৃত্ত সাংবিধানিক নিয়ম লঙ্ঘন করে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া কোনো জাতির মানুষের ওপর যে কারণেই হিংসা করুক না কেন তা জাতিবিদ্বেষ হিসেবেই বিবেচিত হয়। কখনোই সেটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে বিচার করা হয় না। দুর্বৃত্ত যে জাতিরই হোক না কেন অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্রাহ্মণ সমালোচিত হন। কিন্তু কোনো ব্রাহ্মণ যখন অন্য জাতিতে বিবাহ করছেন, অন্য জাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব করছেন, তাদের বাড়িতে অন্ন গ্রহণ করছেন, অধ্যাপনা বা পৌরহিত্য ছাড়া অন্য কাজ করছেন তখন কেন তাঁরা প্রশংসিত হচ্ছেন না? অথচ আজকের সমাজে এটাই নিত্যদিন ঘটে চলেছে। আজকের ব্যতিক্রমী ঘটনার ওপর ভিত্তি করে যদি ব্রাহ্মণ সমালোচিত হতে পারেন তবেমনুরসময়েরঐ ব্যতিক্রমী ঘটনার জন্য তাঁদের প্রশংসাতে দোষ হবে কেন? বাস্তব চিত্র আরও কঠিন। যদি কোনো ব্রাহ্মণ অন্য জাতিতে বিবাহ করেন তবে কোন যাদুমন্ত্রে জানিনা অন্য জাতির লোকেরাই তাঁদের কোনো রকম পৌরোহিত্যকর্মে ঐ ব্রাহ্মণকে আর আমন্ত্রণ করেন না। তখনও কিন্তু কোনো বিরোধীই উচ্চবাচ্য করেন না। তাহলে কি কেবলমাত্র বিরোধিতার জন্যই ব্রাহ্মণ বিরোধিতা চলছে? ভেবে দেখবার সময় হয়েছে।

এতো গেল সামাজিক পরিস্থিতি ও মানসিকতার কথা। সমসাময়িক ইতিহাসের দিকে নজর দেওয়া যাক। ১৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মৌর্যবংশের শেষ শাসক বৃহদ্রথকে ক্ষমতাচ্যূত করে মগধের সিংহাসনে বসেন। বিভিন্ন তথ্যসূত্রে পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণ হিসেবেই বর্ণিত। সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত আয় সহায়ক বৃত্তির অভাবই ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্রকে ক্ষাত্রবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করেছিল কীনা সে প্রশ্ন আবারও রইল। যাই হোক না কেন, পূর্বে আলোচিত সিদ্ধান্ত অনুসারে পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সিংহাসনে আরোহণের সময়েই আসলে ‘মনুসংহিতা’ রচনা শুরু হয়েছিল। আবার পৌরাণিক সাক্ষ্য মেনে নিলে দশজন শুঙ্গ শাসক মোট একশ বারো বছর ক্ষমতায় ছিলেন। অর্থাৎ প্রায় ৭৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত শুঙ্গদের শাসন স্থায়ী ছিল। সুদীর্ঘ এই ব্রাহ্মণ বংশীয় শাসনের আবহের চিত কোনো সামাজিক নীতিনির্ধারক গ্রন্থে ব্রাহ্মণদের সামাজিক স্বার্থ বিশেষভাবে সুরক্ষিত হবে-

এটাই স্বাভাবিক। কারণ প্রাচীন ভারতের প্রায় কোনো রচনাই রাজশক্তির প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেনি।

লক্ষ্য করলে আরও দেখা যাবে, ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৫০০ বছরে ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহত্তর অংশে কোনো বড় রাজশক্তি দীর্ঘকাল শাসন করতে পারেনি। এই সময়ে যে বিভিন্ন শক্তি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করছিল তাদের মধ্যে গ্রিক, শক, ইউয়ে-ঝি ইত্যাদির মতো মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত গোষ্ঠীগুলিও ছিল। তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে শুধু বৈদেশিক শক্তি কেন, অন্যান্য শাসক শক্তিগুলির বেশির ভাগই তথাকথিত বৈদিক পরম্পরার প্রতি আকর্ষিত হননি বা সেসম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। হয়তো তাঁরা বৈদিক বিশ্বাসের বিরোধিতা করেননি। কিন্তু রাজশক্তির আগ্রহের বিষয়না হওয়ায় তার প্রচারও প্রসার মন্দীভূত হতে থাকে। বৌদ্ধ বা জৈনরা যে ধরণের রাজানুকূল্য পেতে থাকেন, বেদপন্থীরা তা থেকে বঞ্চিত হতে থাকেন। এরও আগে অর্থাৎ মৌর্যযুগেও বৈদিকেতর ধর্মই রাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। ফলে আলোচ্য যুগে হয়তো বৈদিক পরম্পরার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। সেই কারণেই হয়তো দীর্ঘ মৌর্যযুগেও যার অস্তিত্ব বিরল সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো রাজনৈতিক গুরুত্বযুক্ত অথচ বৈদিক যজ্ঞের উল্লেখ শুঙ্গদের আমল থেকেই দেখতে পাই। পুষ্যমিত্র শুঙ্গের ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ যিনি অযোধ্যা অঞ্চলের শাসক সেই ধনদেব জানিয়েছেন যে পুষ্যমিত্র দুটি অশ্বমেধ যজ্ঞকারী। বৈদিক ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসকে সমাজে আবার একবার প্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টা খুব সম্ভবত শুরু হয়েছিল। বোধকরি এইরকম আবহে এবং উদ্দেশ্যে ‘মনুসংহিতা’-র মতো স্মৃতি গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ। ফলতসেখানেবর্ণব্যবস্থায় ব্রাহ্মণের সর্বোচ্চ স্থান ভীষণ স্বাভাবিক।বৈদিকব্যবস্থাপনাকে অলঙ্ঘ্য ও অবশ্যপালনীয় করবার প্রয়াস স্বরূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৃহীত নীতিগুলি ক্রমশ জটিল, সম্প্রদায়স্বার্থনির্ভর, পক্ষপাতদুষ্ট ও অমানবিক হয়েছে।

অপর যে কারণের জন্য মনু বারেবারে সমালোচিত হচ্ছেন সেটি হল নারী জাতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। তবে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে মনুর নারীদের জন্য গৃহীত নীতিগুলিতে বিতর্কের অবকাশ থেকে যায়। নারীবাদীরা অবশ্য আলোচ্য বিষয়ে প্রায় প্রতিনিয়তই বিচার, বিমর্শ, তর্জমা করেই চলেছেন। তবুও কয়েকটি বিষয় এখানে আলোচিত হবে।

মনুতাঁর ‘মনুসংহিতা’ গ্রন্থে সমাজের প্রত্যেকের অধিকার সুনিশ্চিত করার গুরুদায়িত্ব পালনে প্রয়াসী হয়েছেন। আবার সৃষ্টির শুরু থেকেই পুরুষ ও নারী- এই দুটিই সমাজের একমাত্র এবং অকৃত্রিম একক। অথচ নারী-পুরুষের সমন্বয়ে সৃষ্ট সমাজের নীতি নির্ধারণে মনু নারীর স্বাতন্ত্র্য হরণের কথা বললেন। ‘অস্বতন্ত্রাঃস্ত্রিয়ঃকার্যাঃ…’ (মনুসংহিতা, ৯/২) অর্থাৎ দিনে বা রাতে, ধর্মাচরণে বা আন্যান্য বিষয়ে নারীকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান পুরুষের অনুচিত। ‘…নস্ত্রীস্বাতন্ত্র্যমর্হতি’ (মনুসংহিতা, ৯/৩)–স্ত্রীরা স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য নয়। কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করবে। ‘…নভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্’ (মনুসংহিতা, ৫/১৪৮) এখানেও নারীর স্বাধীনতা হরণেরই নির্দেশ। অথচ বিগত কয়েক শতাব্দীর পৃথিবীর ইতিহাসে চোখ রাখলে দেখা যাবে, যে দেশের নারীশক্তির স্বার্থক অগ্রগতি যত বেশি সে দেশের বিকাশের হারও ততটাই উঁচুর দিকে। একজন নীতিপ্রণেতা কী করে লিঙ্গবৈষম্যের বীজ বপন করতে পারেন! সমাজে শুধু পুরুষের উন্নতি হলে বা কেবলমাত্র পুরুষের অস্তিত্ব বজায় থাকলে আদৌ সমাজ বা সভ্যতার অস্তিত্ব থাকবে তো! তাই মনুর এই ধরনের বক্তব্যগুলি বিস্ময়কর।

মনুর মতে বিবাহ ও সন্তান উৎপাদনই নারীদের মূল কর্ম। বিবাহ ও গর্ভধারণের মধ্যেই নারীত্বের স্বার্থকতা। যেহেতু গর্ভধারণের জন্যই নারীর সৃষ্টি (মনুসংহিতা, ৯/৯৬)। কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের জন্য ‘নিয়োগপ্রথা’-র মতো ঘৃণ্য ব্যবস্থাতেও মনুর সম্মতি লক্ষ্যণীয়। কোনো ব্যক্তি অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার স্ত্রী গুরুজনদের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে সগোত্রীয় কোনো পুরুষের দ্বারা পুত্র উৎপাদন করবে (মনুসংহিতা, ৯/১৯০)। উল্লেখ্য, শুধু সন্তান নয় বরং পুত্র সন্তান উৎপাদনেই বার বার জোর দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া মনু বাল্যবিবাহকে অনুমোদন দিয়েছেন (মনুসংহিতা, ৯/৯৪)। নারী মাত্রই স্খলিত ও দূষিত চরিত্র তা প্রমাণে বহুবার প্রয়াস করেছেন। স্ত্রীলোকেরা পুরুষ মাত্রই আসক্ত হয় এবং সেক্ষেত্রে পুরুষের বয়স বা রূপ কোনোটাই বিবেচ্য হয় না। নারীগণ ‘পুংশ্চলী’ অর্থাৎ দৃষ্টিপথে আগত যেকোনো পুরষের সাথে সম্ভোগের চিন্তায় এদের চিত্ত এতটাই চঞ্চল হয় যে স্বামীর প্রতিও বিরূপ হয়ে ওঠে (মনুসংহিতা, ৯/১৪-১৫)। এমনকি মা, বোন বা কন্যার সাথেও নির্জন গৃহে পুরুষকে বাস না করবার বিধান দেন (মনুসংহিতা, ২/২১৫)। নারীরা স্বভাবতই পুরুষের মনকে কামের দ্বারা কলুষিত করে (মনুসংহিতা, ২/২১৩)। নারীজাতির এহেন নীচ ভাবমূর্তি চিত্রণ একেবারেই কাম্য নয়। নারীর আবেদনে যে পুরুষেরা আকৃষ্ট হচ্ছে তারাও সমান দোষী। এক হাতে তালি আজ পর্যন্ত বাজেনি। অতএব মনুর কঠোরতম সমালোচনা ভবিতব্য।

কিন্তু এর থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে মনু নারীবিদ্বেষী। মনুপ্রণীত সকল নীতি নারীর স্বার্থবিরোধী ছিল না। এর বহু প্রমাণ রয়েছে যেগুলি সচেতন বা অচেতন ভাবেই অনালোচিত। যেমন- ৯/১৩০ শ্লোকে মনু পুত্র ও কন্যাকে সমান বলেছেন। পুত্র আর নিজের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। আর কন্যা পুত্রের সমান। অর্থাৎ পুত্র ও কন্যার মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। নারী-পুরুষের সমান অধিকারের বীজ এখানেই লুকিয়ে রয়েছে।

মনু ব্যভিচার দোষদুষ্ট নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই শাস্তির বিধান দিয়েছেন। কোনো নারী পরপুরুষের সাথে মিলিত হলে তাকে বহুলোকের সামনে কুকুরকে দিয়ে খাওয়ানোর কথা বলেছেন। আর যে পুরুষটির সাথে মিলিত হয়েছিল তাকে তপ্ত লোহার শয্যায় শুইয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর কাঠ নিক্ষেপ করতে হবে যতক্ষণ না সে ভস্মিভূত হচ্ছে (মনুসংহিতা, ৮/৩৭১-৩৭২)। অতএব পুরুষরা কিন্তু শাস্তির বাইরে ছিল না।

এছাড়া মনু বহু উক্তিতে নারীর প্রতি সুউচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তাঁর মতে যে বংশে নারী সমাদৃত হন সেখানে দেবতারাও প্রসন্ন হন। যেখানে নারীর সমাদর নেই সেখানে সকল ধার্মিক ক্রিয়া নিস্ফল। গৃহের সকল নারীর সুখে শ্রীবৃদ্ধি, অন্যথা শ্রীহানি (মনুসংহিতা, ৩/৫৬-৫৭)। গৃহে শ্রী ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই (মনুসংহিতা, ৯/২৬)। মা, দিদি বা বোন- প্রত্যেকের প্রতি মাতৃবৎ আচরণই বিধেয় (মনুসংহিতা, ২/১৩৩)। এসবই নারীজাতির প্রতি তাঁর অগাধ সম্মানের নিদর্শন।

মনু নারীর স্বাতন্ত্র্য হরণের যে সকল বিধান দিয়েছেন তা সম্ভবত পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভাবে ভাবিত হয়ে। কারণ ‘মনুসংহিতা’ যে সময়ের রচনা তখন সমাজজীবনের ভিত্তি ছিল পরিবার। আর পরিবারগুলি ছিল যৌথ ও পিতৃতান্ত্রিক। যদিও দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘদিন সন্তানের নামকরণের সাথে মাতৃপরিচয় যুক্ত করার রীতি ছিল। সাতবাহন শাসকগণ এর সর্বজনবিদিত উদাহরণ। যাইহোক না কেন, পিতৃতান্ত্রিক পুরুষশাসিত সমাজ কখনোই নারীস্বাধীনতা বা নারী অগ্রগতি চায়নি। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হারানোর ভয় পুরুষজাতির মনে জাঁকিয়ে বসেছিল। মনুর নারী স্বাতন্ত্র্য খর্বের প্রয়াস পুরুষের সেই ভয়ের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে।

মনুর বদনাম যে তিনি নারীদের কেবল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে দেখেছেন। যদি সমসাময়িক ইতিহাসের দিকে তাকাই তবে মনুর এই বদনামও বেশ কিছুটা লাঘব হতে পারে। ‘মনুসংহিতার’ রচনাকাল হিসেবে যে ৪০০ বছর কে নির্দেশ করা হয়েছে সে সময়ের আর্থ সামাজিক ভিত্তি ছিল কৃষি। এই সময়ে কৃষির উন্নতি ও প্রসার ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যে কৃষি দীর্ঘকাল উত্তর ভারত ও গাঙ্গেয় অঞ্চলের প্রধান বৃত্তি ছিল তা ক্রমশ দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতে প্রসারিত হয়। নতুন নতুন কৃষি উপকরণ ব্যবহারের নিদর্শন সুস্পষ্ট। তক্ষশিলা থেকে লাঙল, কোদাল, দা, মাটি কোপানোর যন্ত্র, কুঠার, কুড়াল ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলি অধিকাংশই লৌহ নির্মিত। সাঁচী থেকে লাঙলের ফলা পাওয়া গেছে। ফলে কৃষিকর্ম অনেক উন্নত ও সহজ হচ্ছিল। পতিত জমিকে কর্ষণ করে নতুন চাষযোগ্য জমি তৈরির প্রবণতা ক্রমশই বাড়ছিল। শুধু তাই নয় জমি ও জলবায়ুর বৈচিত্র অনুসারে ফসলেও বৈচিত্র দেখা যায়। যেমন- ‘শালি’, ‘কুমুদভণ্ডিকা’ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির ধান, আখ, বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যের কালো মাটিতে উৎপন্ন তুলো, গোলমরিচ ইত্যাদি। কৃষির উন্নতির ফলে কৃষিজাত পণ্যের ওপর ভিত্তি করে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কও বাড়তে থাকে। তুলো থেকে তৈরি কাপড় (বিশেষ করে ‘মসলিন’), গোলমরিচ প্রভৃতির চাহিদা বিদেশের বাজারে ব্যাপক বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আরও বেশি জমি চাষের জন্য, পতিত জমিকে চাষযোগ্য করার জন্য, ভিন্ন রকম ফসল চাষের জন্য বা কৃষিজাত পণ্যগুলিকে সঠিক সময়ে বাজারে পৌঁছোনোর জন্য প্রচুর লোকবলের চাহিদা বাড়তে থাকে। পরিবারগুলি সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন অনুভব করে। দুর্ভাগ্যক্রমে নারীরাই সন্তানধারণ করতে পারেন, পুরুষরা নয়। অতএব জনসংখ্যা বৃদ্ধিরূপ সভ্যতা ও যুগের চাহিদার বিপুল প্রত্যাশার চাপ নারীজাতির ওপর এসে পড়ে। আর পুত্রসন্তানের চাহিদা কেন? কারণ কৃষির বা বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত কাজগুলি এতটাই শ্রমসাধ্য যে তা একজন পুরুষের পক্ষে যতটা সহজ একজন নারীর পক্ষে ততটা নয়। ফলত সন্তানধারণ, পতিসেবা ও গৃহকর্ম নারীর জন্য কর্তব্য। কারণ যুগের চাহিদাকে অস্বীকার করা মনুর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সুতরাং সব শেষে আবারও উল্লেখ্য যে, দোষ-গুণ মিলিয়ে মনু বা ‘মনুবাদ’। মনু প্রণীত নীতির প্রতি ইতি বা নেতিবাচক একগুঁয়েমি অনভিপ্রেত। সমসাময়িক ইতিহাস, যুগের চাহিদা এবং সর্বোপরি মনু চরিত্রটিকে বাদ দিয়ে ‘মনুবাদ’-কে বাদের খাতায় ফেলে দেওয়া মানে মূর্খের স্বর্গে বাস করা। মনুর নীতির মধ্যে যদি বিন্দু মাত্র নীতিগত সফলতা না থাকত তাহলে ভারতীয় আইন ব্যবস্থায় তার কোনো প্রভাব থাকত না। বছর বছর ধরে বিভিন্ন রাজশক্তি ‘মনুসংহিতা’ প্রদর্শিত পথে শাসন পরিচালনা করে সফল হতেন না। আমরা আধুনিক। অতএব বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচীনের সার গ্রহণ ও অসার বর্জন করে বর্তমানকে আরও নির্ভুল ও নির্ভেজাল করতে হবে। এতেই আধুনিকতার মঙ্গল।

*****

Read More

Author: Sovon Lal Misra

Religion Hindu Manuvad Brahmannwad মনুবাদ ব্রাহ্মণ্যবাদ 14-July-2021 by east is rising