রাষ্ট্র কি আমি এই লেখায় লিখেছিলাম: https://www.eastisrising.in/view-news/272। রাষ্ট্র কি তা বুঝতে পারলে বোঝা যায় রাষ্ট্র কিভাবে ভাঙ্গে আর গড়ে। রাষ্ট্র অবিনশ্বর কিছু নয়। নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হওয়াও অস্বাভাবিক কিছু না। একটা রাষ্ট্র নির্মাণ করতে গেলে কিছু উপাদান থাকতেই হবেঃ বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে লড়াই করার জন্যে সেনাবাহিনী ও গুপ্তচর বাহিনী, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ বাহিনী, কর তোলার জন্য নিয়োজিত আমলাতন্ত্র, ন্যায় বিচার দেওয়ার জন্য বিচার বিভাগ ও মুদ্রা তৈরির একচেটিয়া ক্ষমতা যার জন্যে চাই পর্যাপ্ত পরিমাণের সোনা বা বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয়। এছাড়াও রাষ্ট্রের অর্থের (কর ও ঋণ) প্রধান উপভোক্তা (রাজনৈতিক নেতৃত্ব) ও রাষ্ট্রের প্রধান অর্থ যোগানদাতাদের (ব্যবসায়ী গোষ্ঠী) মধ্যেকার সমন্বয়ও গুরুত্বপূর্ণ। এই উপাদানগুলোর একটাও যদি ভেঙ্গে পড়ে রাষ্ট্র ভেঙ্গে পড়বে এবং এই উপাদানগুলোর সবকটা যদি হাজির থাকে তবে রাষ্ট্র গঠন করা যাবে।

অষ্টাদশ শতকের মার্কিন বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্রে মূল সমস্যা হয়েছিল অর্থের মূল উপভোক্তা ও যোগান্দাতাদের মধ্যেকার সমন্বয়ে। তাই পুরনো রাষ্ট্র ভেঙ্গে পড়েছিল। মার্কিনীরা মনে করেছিল সমুদ্রের অন্য পারে ইংল্যাণ্ডে কর দিয়ে কোনও লাভ নেই কারণ এর মূল উপভোক্তা ইংল্যাণ্ডের শাসকেরা মার্কিনীদের জন্য কোনও খরচ করতে আগ্রহী না। ইংল্যান্ড মার্কিনীদের স্বাধীনভাবে ব্যবসা করাতেও বাঁধাদান করছিল। তাই মার্কিনীরা ইংল্যান্ড রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা রাষ্ট্র নির্মাণ করে। ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্রে দেখা যায় নতুন মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণি হয়ে গেছে প্রধান কর দাতা আর অন্যদিকে পুরনো সামন্ত শ্রেণি রয়ে গেছে প্রধান উপভোক্তা। তাই ফরাসী মধ্যবিত্তরা করদানের শতাংশ অনুযায়ী ফরাসী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্ব দাবী করে। এই জন্যে সেখানে প্রজাতন্ত্র গড়ে ওঠে যদিও সেখানে কেবল করদাতা ও ব্যক্তি মালিকেরাই প্রতিনিধি পাঠাতে পারত। ৯০% ব্যক্তি মালিকানাহীন করদাতা নয় এমন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ সেখানে প্রতিনিধি পাঠাতে পারতনা অর্থাৎ ভোটদান বা ভোটে দাঁড়াবার অধিকার তাদের ছিলনা।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে কার্ল মার্ক্স দেখান যে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত ব্যক্তি মালিকরা কর দেয় যেই আয় থেকে, সেই আয়-এর উৎস আসলে নীম্ন বিত্ত ব্যক্তি মালিকানাহীন শ্রেণির শ্রম। সুতরাং শুধু রাষ্ট্রেই যে কেবল ব্যক্তি মালিকানাহীন শ্রমজীবী মানুষ প্রতিনিধি পাঠাতে দেওয়া উচিত তা নয়, তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরই সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা চালানো উচিৎ। শ্রম না দিয়ে শুধু উৎপাদনের উপকরণ খাটিয়ে আয় করাই অনুচিত। মার্ক্স-এর এই শিক্ষা রাষ্ট্রগুলোকে বাধ্য করে ব্যক্তি মালিকানাহীন শ্রমজীবী মানুষ-কে ভোটাধিকার দিতে। যদিও উৎপাদন ব্যবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধি তত্ত্ব মেনে নেয়নি কোনও রাষ্ট্রই। ১৮৭১-এ প্যারিস কমিউন তৈরি করে শেষ প্রচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু এরপরে প্রায় ৪০ বছর পশ্চীমা অর্থনীতিতে ভালো আয় বৃদ্ধি ঘটে এবং তার সাথে মজুরি বৃদ্ধিও হয়। ফলে কেবল রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিয়েই শ্রমজীবী মানুষ খুশি থাকে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র সম্প্রসারণ থমকে যায়।

বিংশ শতকে লেনিন বুঝতে পারেন যে বৃহৎ উৎপাদন ব্যবস্থার সামনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উৎপাদন দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে অসংখ্য মধ্যবিত্ত পুঁজিপতির জায়গায় এসে গেছে অল্প সংখ্যক উচ্চবিত্ত পুঁজিপতি। তারাই রাষ্ট্রের মূল অর্থ (কর ও ঋণ) প্রদানকারী। তাদের পয়সায় ভোটে জিতে আসে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। এরাই আবার রাষ্ট্রের অর্থের প্রধান উপভোক্তা। অতএব রাষ্ট্রের অর্থের মূল উপভোক্তা ও যোগান্দাতাদের মধ্যেকার সমন্বয়ে কোনও দ্বন্দ্ব নেই। লেনিন তাই জার রাষ্ট্রের দুটো দুর্বল উপাদানকে চিহ্নিত করেন। এক, দীর্ঘ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত সেনা বাহিনী আর দুই, দীর্ঘ যুদ্ধে অপ্রতুল হয়ে যাওয়া জার রাষ্ট্রের বিদেশী মুদ্রা ও সোনার ভাণ্ডার। তিনি আরও উপলব্ধি করেন যে উচ্চবিত্ত পুঁজিপতিরা বিংশ শতকে উচ্চবিত্ত সামন্তদের সাথে লড়াই করতে আগ্রহী নয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের মধ্যবিত্ত পুঁজিপতিদের মতো। তাই জার রাষ্ট্র শিল্পায়ণ কর্মসূচীতে পিছিয়ে পশ্চীম ইউরোপের তুলনায়। লেনিন সেনাবাহিনীকে প্রতিশ্রুতি দেন যুদ্ধ বন্ধের, জার রাষ্ট্রের বিদেশি মুদ্রার অপ্রতুলতার সুযোগ নিয়ে জার্মান রাষ্ট্রের থেকে অর্থ এনে সেনা পুলিশ আমলা-দের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকেও কিনে নেন। মার্কিন ব্যঙ্কারদের থেকেও উনি প্রতিশ্রুতি নিয়ে নেন যে তারা জার রাষ্ট্রকে আর বিদেশী মুদ্রা ঋণ দেবেননা (দিলে ফেরত দেওয়ার ক্ষমতা ছিল জার রাষ্ট্রের যদিও)। সেনাবাহিনীকে বোঝান যে দ্রুত শিল্পোন্নত হতে না পারলে সেনাকে শক্তিশালী করা যাবেনা। আর উচ্চবিত্ত পুঁজিপতি ও সামন্তদের উচ্ছ্বেদ করে তাদের বিপুল সম্পদ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করেই কেবল দ্রুত শিল্পায়ণ সম্ভব। অর্থাৎ লেনিন ব্যবহার করেন জার তন্ত্রের সেনাবাহিনীকে ও বিদেশী মুদ্রার অপ্রতুলতাকে। বলাই বাহুল্য বিংশ শতকের রুশ বিপ্লব অষ্টাদশ শতকের মার্কিন বা ফরাসী বিপ্লবের থেকে অনেক বেশি বিপ্লবী নেতৃত্ব-এর গুণগত মানের ওপর নির্ভরশীল। এর পরে চীন বিপ্লব হয়। সেখানেও বিপ্লবী নেতৃত্ব সোভিয়েত রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে চীন রাষ্ট্রের বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডারের অপ্রতুলতার সুযোগ নেয় দারুণভাবে। চীন জুড়ে রাষ্ট্রের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মাও কৃষকদের নিয়ে গণমুক্তি সেনাবাহিনী গঠন করেন যা রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে ক্ষমতা দখল করে। অর্থাৎ চীন রাষ্ট্রের শুধু মুদ্রার ভাণ্ডারই অপ্রতুল ছিলনা, গ্রামাঞ্চলে তার পুলিশ, আমলা ও বিচার বিভাগও দুর্বল ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে ছিল অনুপস্থিত। দুটো বিশ্ব যুদ্ধের মাঝে চীন রাষ্ট্রের যে সামগ্রীক দুর্বলতা ছিল তারই সুযোগ নেয় বিপ্লবীরা।

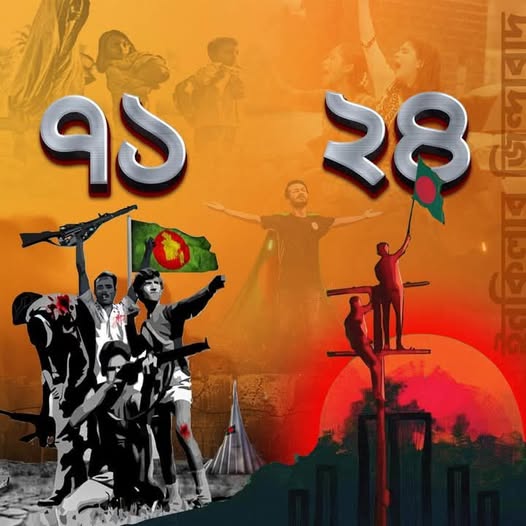

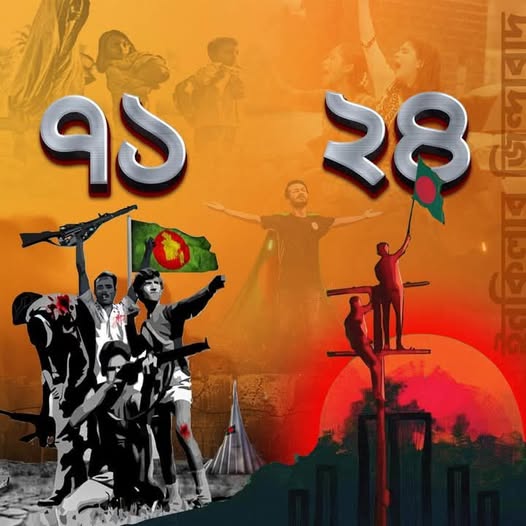

এবার আমরা আসি ১৯৭১-এর বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাঙ্গনের ক্ষেত্রে। এই রকম বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা রাষ্ট্র বানানো হয় মূলত মার্কিন বিপ্লবে। আটলান্টিক মহাসাগর যেমন মার্কিনী ও ইংল্যাণ্ড রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন করেছে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মাঝেও বিস্তীর্ণ ভারত ভূমি আছে। এই ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে। ১৯৭১-এর আগে বাংলাদেশের অধিকাংশ ব্যবসা পাকিস্থানীদের হাতে থাকায় ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছিলই। ব্যবসা দখলের ইচ্ছা বাংলাদেশীদের মধ্যে ছিলই। তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে প্রধান মন্ত্রী হতে না দেওয়া সেই ইচ্ছাতে ঘী দানের কাজ করে। কিন্তু এইটুকু কি যথেষ্ট ছিল যে কোনও দেশের স্বাধীন হওয়ার জন্যে? উত্তর হল না। ভারতেও তামিলরা ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে যখন আলাদা রাষ্ট্রের দাবি জানাতে থাকে তখন ভারত সরকার ১৯৬৩ সালে কেন্দ্রে আইন পাশ করায় যে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবি নিয়ে কেউ রাজনীতি করতে পারবেনা বা ভোটে দাঁড়াতে পারবেনা। ফলে তামিল নেতারা রাষ্ট্রদ্রোহিতা আইনের ভয় বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবি থেকে সরে আসে এবং আন্দোলনকে মূলত হিন্দি বিরোধী হিসেবেই রেখে দেয়। বলা বাহুল্য দঃ ভারতের রাজ্যগুলোকে খুশি করতে এই সময়ে অজস্র অর্থনৈতিক সুবিধে দান করে কেন্দ্র। অর্থাৎ ভারত সরকার তার সেনাবাহিনী ও অর্থের জোড়ে তামিলদের বিচ্ছিনতার আন্দোলনকে বশে আনে। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র তা করতে পারেনি। কারণ বাংলাদেশিদের ছিল নিজস্ব সেনা বিভাগ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, মধ্যখানের বিস্তীর্ণ ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা, পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভারতের তুলনায় দুর্বল অর্থশক্তি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত রাষ্ট্রের সরাসরি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন। এই ক্ষেত্রে রুশ বিপ্লবের সাথে ১৯৭১-এর মিল আছে। জার্মান ও জার রাষ্ট্র ছিল পাশাপাশি। ফলে জার্মান-দের লেনিনকে সাহায্য করতে খুব বেগ পেতে হয়নি। সোভিয়েতেরও চীনা কমিউনিস্টদের সাহায্য করতে অসুবিধে হয়নি একই কারণে। বাংলাদেশও তিন দিক দিয়ে ভারত রাষ্ট্র দিয়ে ঘেরা। ভারতেরও বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু মনে রাখা দরকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, যে কি না রাষ্ট্র সংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলের পাঁচটা দেশের অন্যতম এবং তৎকালীন বিশ্বের প্রধান দুই সুপার পাওয়ার-এর একটি। সোভিয়েত তিনবার ভেটো দিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে সহায়তা করে। এছাড়া সোভিয়েত ভারতকে সমস্ত সামরিক সরঞ্জাম দেয় বাংলাদেশকে মুক্ত করতে। পূর্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করে ভারত সুযোগ পেয়েছিল পশ্চীম পাকিস্তান আক্রমণ করার। কিন্তু সোভিয়েত ভারতকে পশ্চীম পাকিস্তান আক্রমণ করতে নিষেধ করে। তাই ভারত বাধ্য হয় সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে। অন্যদিকে তামিলদের মেলেনি কোনও বৈদেশিক বা ভৌগলিক সুবিধে। এমনকি তাদের নিজস্ব সেনাবাহিনীও ছিলনা। বলা বাহুল্য ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা না থাকলে হয়তো পূর্ব পাকিস্তান নিজস্ব সেনাবাহিনী পেতনা। এছাড়া পাকিস্তানের তুলনায় ভারতের অর্থশক্তি বেশি হওয়ায় লোভ আর ভয় দেখিয়ে বিচ্ছিন্নতা আটকানো অনেক সহজ হয়েছে ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে।

এবার দেখা যাক একবিংশ শতকে যদি পুরনো রাষ্ট্রের পতন ও নতুন রাষ্ট্রের সূচনা হতে হয় তাহলে কি কি উপাদান লাগবে। এক, সেনা ও গুপ্তচর বাহিনী তৈরি করতে হবে নয় কিনে নিতে হবে। দুই, পুলিশ ও আমলাদেরও তৈরি করতে হবে নয় কিনে নিতে হবে। তিন, বিচার বিভাগ তৈরি করতে হবে নয় কিনে নিতে হবে। চার, কোনও বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে নিজেদের বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে এবং পুরনো রাষ্ট্রের বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডারে আঘাত করতে হবে। পাঁচ, পুরনো রাষ্ট্রের প্রধান অর্থদাতা ও অর্থ উপভোক্তাদের সমন্বয় ভেঙ্গে দিতে হবে নয়তো দুজনকেই উচ্ছ্বেদ করতে হবে। বাংলাদেশে ২০২৪-এর ৩৬শে জুলাই যে বিপ্লব হয়েছে সেখানে বলা যায় পুরনো রাষ্ট্রের প্রধান অর্থদাতা ও অর্থ উপভোক্তাদের সমন্বয় অটুট না থাকার কোনও কারণ নেই। যদিও মূল উপভোক্তাদের (আওয়ামী নেতাদের) তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কিছু প্রধান অর্থদাতার (ব্যবসায়ী গোষ্ঠী) সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কিন্তু তারা আবার ফিরে আসতে পারে এবং নতুন উপভোক্তা ও অর্থদাতাদের চরিত্র পুরনোদের মতো থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ইউনূস সাহেবের উপস্থিতি পুরনো রাষ্ট্রের বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডারই সজীব রাখছে আর তাই ইউনুশ সরকার যদি খুব দ্রুত নতুন রাষ্ট্র তৈরি করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার উপস্থিতিকে কেবল ব্যবহারই করবে পুরনো রাষ্ট্র। বিচার বিভাগ, পুলিশ ও আমলাদের একটা বড়ো অংশ পুরনো রাষ্ট্রের পক্ষে। সেনা বাহিনীর কিছু উচ্চপদস্থ কর্তা বাদ দিলে তারা নতুন রাষ্ট্রের পক্ষেই থাকছে আর সেটাই বিপ্লবের মূল শক্তি।

আসলে বিপ্লবীদের বুঝতে হবে যে পুরনো রাষ্ট্রের অর্থদাতা (ব্যবসায়ী গোষ্ঠী), উপভোক্তা (রাজনৈতিক নেতৃত্ব), পুলিশ, আমলা, বিচার বিভাগ সবই অটুট আছে। আগে অর্থদাতাদের বিনাশ করা দরকার। লেনিন সেই জন্যে শ্রমিক কৃষক ঐক্যের জোড়ে উচ্চবিত্ত সামন্ত পুঁজিপতিদের উচ্ছ্বেদের কথা বলেন। সেই পথেই হয়তো ইদানিং ছাত্র-জনতার বিপ্লবকে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার বিপ্লব বলা হচ্ছে। ইউনূস সাহেব নিজেই বলেছেন। ছাত্রদের দল এনসিপি-ও শ্রমিক সংগঠন বানানোর দিকে মন দিচ্ছে। কিন্তু ২০২৫ সালের বাংলাদেশে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণি গোটা দুনিয়ার মতোই বিশ্বায়ণের প্রকোপে দুর্বল। বাংলাদেশের পুরনো রাষ্ট্রের মূল অর্থদাতা শক্তি হল লুটেরা মজুতদার শ্রেণি। এদের পালটা একটা উৎপাদক শ্রেণি তৈরি করতে হবে। এর জন্যে সামাজিক উদ্যোগের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে। ইউনূস সাহেবের বিশ্ব বিখ্যাত সামাজিক উদ্যোগী তত্ত্ব দিয়েই নতুন সামাজিক উদ্যোগী শ্রেণি নির্মাণ করতে হবে। লুটেরা পুঁজি, তোলাবাজ রাজনৈতিক নেতৃত্ব, ঘুষখোর পুলিশ, আমলা, বিচার বিভাগ সবাই মিলে যে মৌরসিপাট্টা গড়ে তুলেছে তার শেকড় ছড়িয়ে আছে গ্রামে গ্রামে ও শহরের সমস্ত গলিতে। এদের বিরুদ্ধে উৎপাদনমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলেই কেবল এই পরজীবী লটেরাতন্ত্র ধ্বংস হবে। আর সমাজকে উৎপাদনমুখী করে তুলতে সামাজিক উদ্যোগ তত্ত্বের কোনো বিকল্প নেই। সামাজিক উদ্যোগী শ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক, উৎপাদক পুঁজি ও কৃষক সংগঠিত হতে পারলেই বিপ্লব জয়ী হবে। মনে রাখতে হবে বর্তমানে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণি দুর্বল এবং তোলাবাজ রাজনিতি আর ঘুষখোর পুলিশ, আমলা, বিচার ব্যবস্থার সহযোগে চলা লুটেরা পুঁজির সামনে দাঁড়াতে পারবেনা উৎপাদক পুঁজি। একমাত্র সামাজিক উদ্যোগীরাই তা পারবে কারণ তারা মুনাফা করতে উদ্যোগ চালাবেনা। তারা হয় উদ্যোগের শ্রম থেকেই আনন্দ বা ব্যবহার মূল্য বা উপযোগীতা পাবে নয় তো উদ্যোগের ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের যে ভাল হবে তার দেখে আনন্দ পাবে। তাই মুনাফা কম হলেও তারা লড়াই চালিয়ে যাবে।

বর্তমান পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ছাড়া কোনও বিদেশী শক্তি নতুন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেনা। ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব নিয়ে বেশি ভাবতে রাজি নয়। তিনি ইউরোপ-কেও নিরাপত্তা দিতে অস্বীকার করছেন। ইউরোপ তাই বাধ্য হচ্ছে নিজেদের সুরক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী করতে। এর ফলে সামাজিক কল্যাণ খাতে খরচ কমাতে বাধ্য হবে ইউরোপ। ফলে অন্তর্ভুক্তির রাজনীতি যা রাষ্ট্রীয় খরচের ওপর নির্ভর করে তা দুর্বল হবে গোটা দুনিয়া জুড়েই। তাই নারী ও সমকামী কেন্দ্রীক রাজনীতিতে না গিয়ে উৎপাদনমুখী সামাজিক উদ্যোগের আন্দোলনে যাওয়াই ঠিক হবে ছাত্রদের নতুন দলের এবং অন্যান্য দলের বিপ্লবী অংশের। চীন বাংলাদেশ নিয়ে উৎসুক হবেই। তাই বিপ্লবী শক্তিকে চীনকে কাছে টেনে নিতে হবে। একমাত্র চীনই ভারতকে আটকাতে বিপ্লবী শক্তিকে সমর্থন করতে পারে। চীনের সাথে সমঝৌতা চায় মার্কিন শাসক শ্রেণির যেই অংশ (যেমন ট্রাম্প) তাকেও সাথে নিতে হবে বাংলাদেশের বিপ্লবী শক্তিকে। চীন সাথে থাকলে লুটেরা তোলাবাজ ঘুষখোর-দের জোটকে অনেকটাই কোণঠাসা করে ফেলা সম্ভব হবে। চীনের সাথে সমঝৌতা চাওয়া মার্কিন শাসক অংশের (যেমন ট্রাম্প) বেঁধে দেওয়া লাল দাগ মেনে বাংলাদেশের বিপ্লবী শক্তি যদি চীনের সাথে জোট বাঁধতে পারে তাহলে বিপ্লবের কাজ অনেকটাই এগিয়ে যাবে। সামাজিক উদ্যোগী আন্দোলন ব্যক্তি মালিকানা অস্বীকার করেনা আর তাই পশ্চীম আতঙ্কিত হবেনা। আবার সামাজিক উদ্যোগ মুনাফার জন্য উদ্যোগ নয়, তাই চীনও এর প্রতি আস্থাশীল থাকবে। চীনের বর্তমান উদ্ভাবনী ক্ষেত্র অনেকটাই তৈরি হয়েছে সামাজিক উদ্যোগ দিয়ে ( https://www.eastisrising.in/view-news/353 )।

তাই বলা যায় বাংলাদেশের বিপ্লবীদের মূল মন্ত্র হবে সামাজিক উদ্যোগ আন্দোলন, চীনের সাথে সমঝৌতা করতে চাওয়া মার্কিন শাসক অংশের বেঁধে দেওয়া লাল দাগ মেনে চীন-এর সাথে জোট। তাহলেই কেবল লুটেরা তলাবাজ ঘুসখোর শাসক শ্রেনিকে পরাস্ত করা সম্ভব। ফরাসী ও মার্কিন বিপ্লব ছিল সরাসরি রাষ্ট্রের অর্থদাতা ও উপভোক্তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। লেনিন ব্যবহার করেন রাষ্ট্রের সঙ্গে সেনাবাহিনী ও শত্রু রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব-কে ও রাষ্ট্রের দুর্বল অর্থশক্তি-কে। বাংলাদেশ বিপ্লবকে সফল হতে গেলে বিপ্লবী নেতৃত্বকে নতুন সামাজিক উদ্যোগী শ্রেণি তৈরি করে এগোতে হবে।

Author: Saikat Bhattacharya